岡山科学技術専門学校 学科ブログ

楽じゃありません

- 2023-07-28 (金)

- 国際ICTものづくり学科

就職活動(短く「就活」)のことです。

こんにちは、国際情報学科の宮元です。

3年生は来年の3月に卒業ですが、その前に就職先を決めなければなりません。アルバイトみたいに簡単には決まりませんね。コロナ禍のために、対面ではなくてオンラインで何かをすることが多くなりました。会社説明会や採用面接もそうです。

写真の彼女は、ある会社のオンライン面接を受けるための準備をしています。夏休み中ですが、学校のオンラインブースを利用して就活をしています。神経を使いますが笑顔を忘れずに頑張って!

- コメント: 0

ネームプレートを加工しました

- 2023-07-27 (木)

- 国際機械工学科

国際機械工学科・小林です。

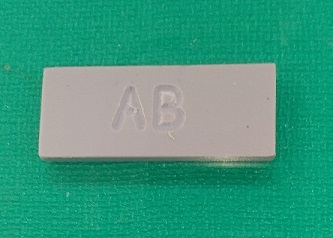

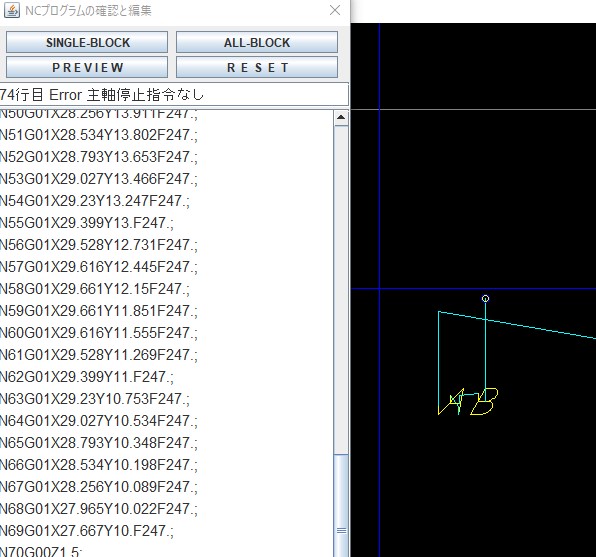

マシニングセンタを使って塩化ビニルの板にABの文字を彫ってみました。(図1)

図1 ABを彫った塩化ビニルの板

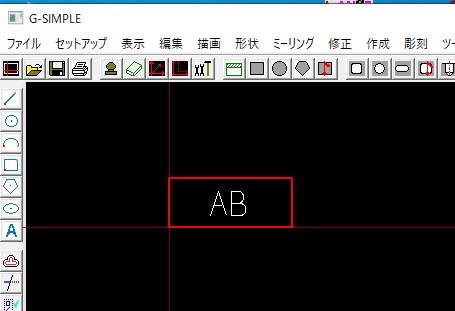

作り方ですが、マシニングセンタで工具を使って「AB」の文字を書こうとすると、加工プログラムの準備にはとても時間がかかります。そのため、G-Simple というフリーソフトのCAM(Computer-Aided Manufacturing )機能を使ってプログラムを作りました。

CAMをはじめて使う人でも簡単に使えます。加工に当たっては、これまで使っていたCAM13という工具軌跡ソフトで必要な修正を加えました。

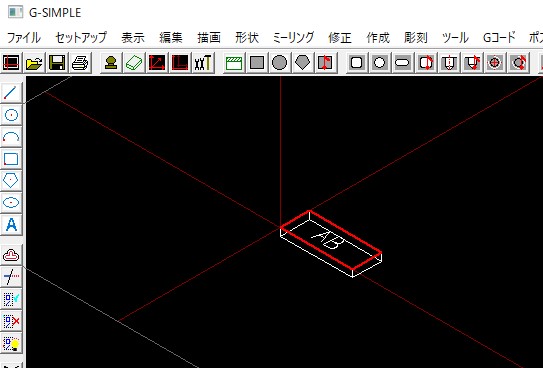

G-Simple操作(2)材料を立体的にうつします。

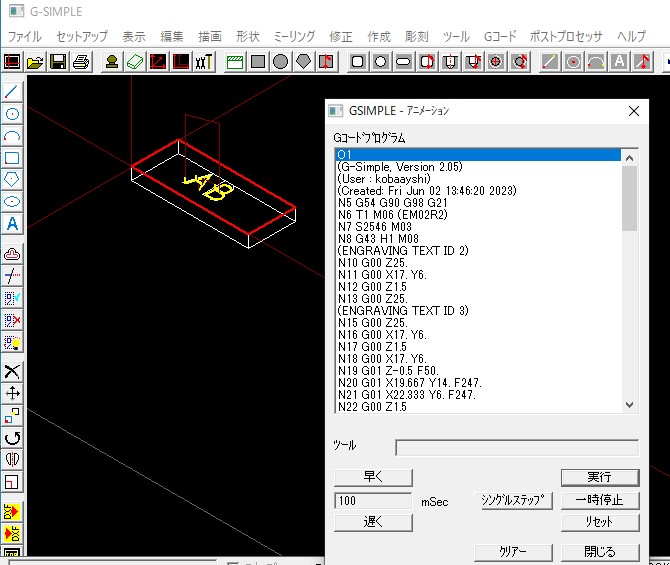

G-Simple操作(3) 材料の形から加工プログラムを作ります。

CAM13の操作

最後はプログラムを修正し、マシニングセンタに転送して加工します。使ったのはセンタドリルです。

- コメント: 0

7月3回目のオープンキャンパス(レーシングカート編)

- 2023-07-27 (木)

- 二級自動車工学科

皆さん、こんにちは。おなじみ、二級自動車工学科の広瀬です。

前回のオープンキャンパスの様子です!

レーシングカートを使った、自動車の構造についての説明とエンジン本体の分解と組立をしました。

作業の最後には自分たちの手で触ったエンジンがかかるかどうか確認をします... 今回も無事にエンジンを始動することができました👏

参加者からは、エンジンがかかり一安心したと同時に、達成感もあり良かったとコメントもいただきました。

私自身も自動車整備士として色々な経験もありますが、いまだに分解・組立後の始動は緊張もするし、正常にエンジンが回転すれば大きな喜びもあります。

職業としてはやりがいのある仕事だと思っています!

自動車が好き! 自動車整備をしてみたい! という方、ぜひカギセンのオープンキャンパスにご参加ください!

では👋

- コメント: 0

わかりますか? 自動車クイズ

- 2023-07-26 (水)

- 一級自動車工学研究科

一級自動車工学研究科です。

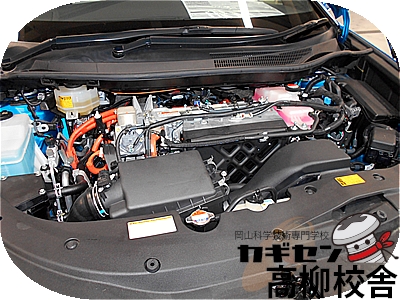

突然ですが、この写真の自動車、車種は何でしょう? わかりますか!?

うーーーん、何だかエンジンルームの様子が普通の車とは違うような・・・

正解は次回、ここで。

- コメント: 0

7/29,8/5 オープンキャンパス開催!!

- 2023-07-26 (水)

- 広報

7/29(土)と8/5(土)のオープンキャンパスは、

午前の部と午後の部の二部編成~

いつもは部活があって参加できないという方!

朝が苦手で午前中の参加は難しいという方!!

オープンキャンパスに参加できるチャンスですよ~

当日はスペシャルな企画を計画している学科もあるので、

カギセンのオープンキャンパスに来たことがある人も楽しんでもらえること間違いなし!

ぜひお友だちをお誘いあわせのうえ、お越しください♡

【タイムスケジュール】 <午前の部> <午後の部>

無料送迎バス →→→ 9:30発 13:30発

受付 →→→ 9:30~ 13:30~

全体説明 →→→ 10:00 14:00

体験実習/保護者説明会 →→→ 10:20 14:20

終了 →→→ 12:30頃 16:30頃

本年度受験対象者の方は「交通費サポート制度」をご利用いただけます。

また、高校1・2年生の方も含め「無料体験宿泊」もご利用いただけます。

遠方の方も夏休みを利用して、ぜひオープンキャンパスにお越しください。

参加申し込みはこちら!

ガイダンス特典・DM特典をお持ちの方はお忘れずにご持参くださいね♪

お問い合わせ:入試事務局 0120-45-7171

- コメント: 0

もうひと頑張り

- 2023-07-26 (水)

- 二級自動車工学科

皆さん、こんにちは。二級自動車工学科の広瀬です。

暑い日々が続いてますねー ですが、私はどっちかというと、冬より夏の方が好きです。なので、この夏も予定を立てて色々したいことをしようと計画してます...

さて、現在の二級自動車工学科ですが、1年生は夏休みに入りました。2年生はというと、7月28日まで授業です。あと少し頑張れ!!

二級自動車工学科では、夏休み期間を利用しインターンシップに参加します。短い期間ですが毎年内容は充実しています。ご協力いただく企業様、どうぞよろしくお願いいたします。

ここからは、入学試験に関する案内になります。

第3次AO面談

・エントリー期間 8/1(火)~9/4(月)

AO入学試験を考えている方は、期間中に間に合うようにお願いします。ちなみにAO入学試験以外の最初の試験日は10/14(土)となります。

自動車の事を学びたい!となればぜひ『カギセン』で!!

では👋

- コメント: 0

アニメーション体験

- 2023-07-25 (火)

- ICTライセンス学科

こんにちは、ICTライセンス学科です。

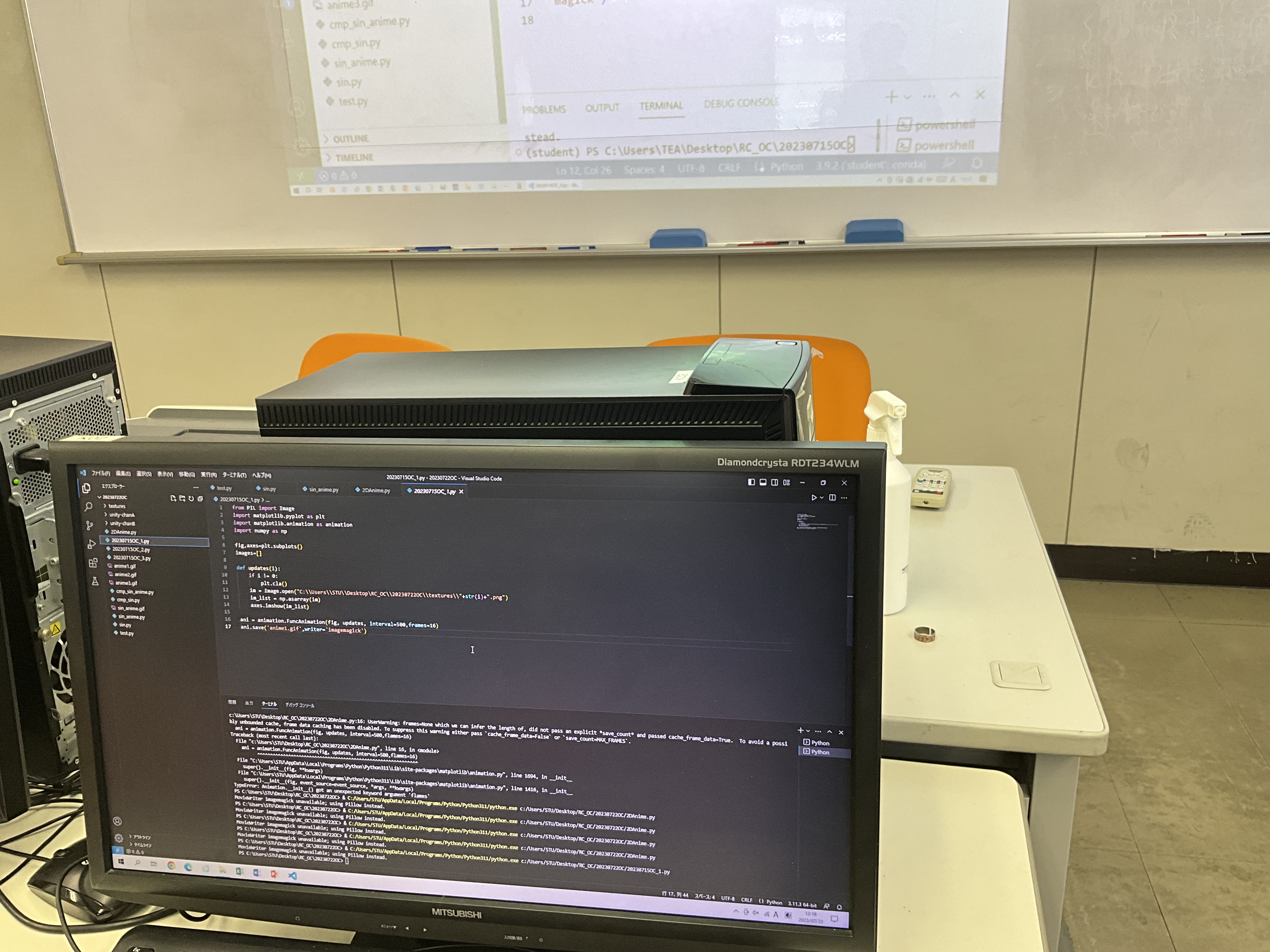

オープンキャンパスにて、プログラミングによるアニメーション体験を行いました。参加してくれた皆様ありがとうございました。

グラフを描画するプログラムを応用してアニメーションをつくるということでした。エラーがでても根気よくプログラムと向き合い、アニメーションをが表示されたときには達成感があったかと思います。

ICTライセンス学科では今後も楽しい体験授業を準備してお待ちしておりまので、ぜひ参加してみてください。

- コメント: 0

第二種電気工事士技能試験を受験

- 2023-07-25 (火)

- 電気通信工学科

こんにちは。電気通信工学科の川本です。

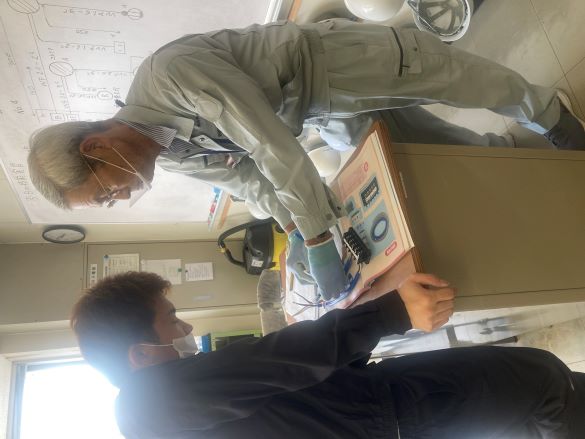

令和5年7月22日(土)に学生たちが第二種電気工士技能試験を受験しました。受験前日の実習風景です。

これから取り組む課題の説明を受けています。施工条件を課題ごとに変更して、どんな条件でも作品を完成させる技術を養っています。

施工時間は40分です。時間内に正確に美しくを目標に頑張っています。今、15分くらい経ちました。

完成した作品を点検し、細かい注意を次の課題に活かします。

合格発表は1か月後です。楽しみです。次の目標は第一種電気工事士です。

- コメント: 0

オリーブの手入れ

- 2023-07-25 (火)

- 食品健康科学科

こんにちは、食品生命科学科の金子です。

暑い日が続きます。熱中症や感染症には十分気を付けてください。

春植えたオリーブに実がなり、オリーブの枝がしなり折れそうになっています。

そこで、台風にも耐えられるように、頑丈な支柱を夏休み前に学生といっしょに立てました。枝ぶりや、枝の方向性を考慮し支柱に固定しました。これで今シーズンは大丈夫でしょう。

ちなみに、オリーブの実にポリフェノールが含まれることは皆さんご存じだと思います。オリーブの葉にも、日本茶以上にポリフェノール(オレウロペイン)が含まれることはご存じでしょうか?

抗菌作用や抗酸化作用、血圧降下、コレステロール低下の作用があります。少し苦いですが、皆さんもお試しあれ。

8月のオープンキャンパスは、

・無菌播種

・野菜、果物ジュースから遺伝子を抽出しよう

・チーズを作ろう

・草木染め

・暑いので、「アイスクリーム」を作ろう!

等 用意し沢山の方のお越しをお待ちしています。

- コメント: 0

伏兵現る!

- 2023-07-25 (火)

- 映像音響学科

映像音響学科です。

日本でもっとも有名な大仏のひとつ「鎌倉大仏」。実際に行った人も多いと思います。私も数年前に初めて行きました。その時の第一印象は、

「意外と小さいな・・・」でした。

鎌倉大仏は高さが13mほどで、同じ大きさの大仏は各県至る所に所在しているそうです。

下の写真は電車の中で偶然発見し、慌てて途中下車して見に行った「大船大観音」です。

山間に僅かに頭部らしきものが見えました。

アップにするとこんな感じです。

階段に差し掛かると早速現れます。

こちらの大観音は高さが25mあり、鎌倉大仏の約2倍もあります。

同じ鎌倉市にありながら県外の人にはあまり有名ではないみたいですが、間近で見るとその大きさに圧倒されます。上半身しか地上に出ていませんが、それでもかなり大きいです。

もしあまり有名でない大仏ありましたら是非教えて下さい!

- コメント: 0