ホーム > 国際ICTものづくり学科

国際ICTものづくり学科 Archive

就職内定おめでとうございます!

- 2025-06-26 (木)

- 国際ICTものづくり学科

国際情報学科です。

3年生の イェー・チョー・シェンさん が,見事就職内定を獲得しました!

シェンさんは本校入学前,技能実習生として2年間にわたり介護の現場で働いてきました。その経験の中で,「もっとITの力で介護を支えたい。介護する人もされる人も,もっと楽になる社会をつくりたい。」という強い想いを抱いたそうです。

その夢を実現すべく,ITを一から学ぶためにカギセンへ入学。日々努力を重ね,今ではWebプログラムを自在に開発できるスキルを身につけました!

来春,社会に羽ばたくシェンさん。どうかその初心を胸に,介護現場を支える素晴らしいシステムを作り出してください。

私たちは,シェンさんの活躍を応援しています!

- コメント: 0

夏のスペシャルOC 2024!

- 2024-07-01 (月)

- 国際ICTものづくり学科

7/28, 8/3 人気ゲームMinecraftを使ってプログラミング体験!

マインクラフトの世界で楽しみながらプログラミングを学ぼう

7/28, 8/3 自作ロボットでロボティクスにチャレンジ!

センセイが作ったロボットをスマホで自在にコントロールしてみよう

7/28, 8/3 プログラムで”カメ”を動かそう!

”カメ”がきれいなキセキをつくります

- コメント: 0

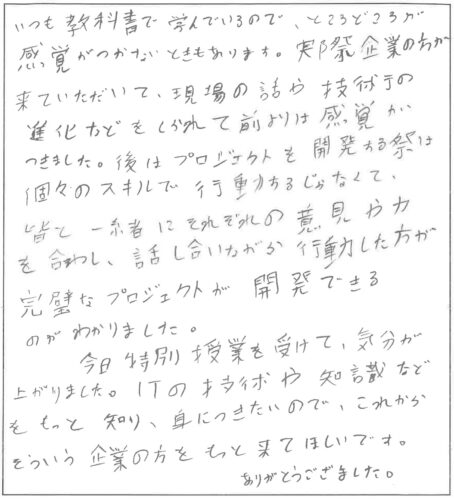

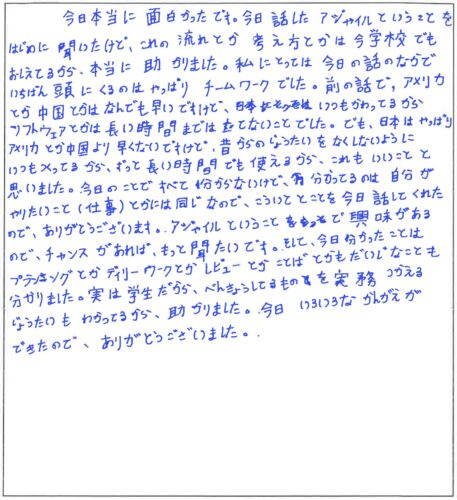

特別授業を行いました

- 2024-06-29 (土)

- 国際ICTものづくり学科

国際情報学科です。

6月19日,セリオ株式会社の若林篤史本部長を講師に招き,企業との連携の特別授業を実施しました。

授業は「企業で使われる技術と作り方の変化」と題し,企業のシステムの歴史とソフトウェアの開発手法についてのお話でした。

特にソフトウェア開発の手法として,開発の途中でも状況の変化にすぐに対応できる開発スタイルである「アジャイル開発」について分かりやすく説明をしていただき,学生も興味深く話に聞き入っていました。

授業風景

学生の感想

- コメント: 0

高校の新たな情報教育について

- 2024-04-28 (日)

- 国際ICTものづくり学科

国際情報学科の小野です。

当学科は留学生を対象にコンピュータに関する知識・技術を教えています。留学生に直接関係はありませんが,今の高校の情報教育について以下記しました。

世界各国でIT(情報技術)活用が急速に進む中,日本ではそれを支える優秀なIT人材は圧倒的に不足していると言われています。プログラミングやAI(人工知能)は今や生活のなかに入り込み,今後子どもたちの情報活用能力を引き上げる必要性も高まっています。

そのような背景のもと,令和4年度の学習指導要領の改訂により,高校ではプログラミングなどを学ぶ「情報Ⅰ」が必修科目となりました。これまでの情報科目より専門性の高い内容となっており,今の高校生はそれを学習していることになります。加えて「情報Ⅰ」は来年(令和7年)の大学入学共通テストの出題教科に加わり,「単に学ぶ科目」から「受験に必要な科目」へと変わっています。

専門学校も今後,この新たな情報教育を学んだ学生が入学してくることを意識して指導していく必要があると感じています。

- コメント: 0

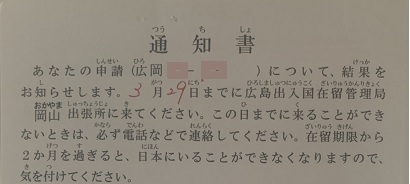

在留資格の変更

- 2024-02-07 (水)

- 国際ICTものづくり学科

国際情報学科の宮元です。こんにちは。

就職が決まっている留学生の皆さんの在留資格変更の手続きを初めて経験しました。留学生の皆さんがもらっている在留資格「留学」を、働ける資格、具体的には「技術・人文知識・国際業務」に替えてもらう手続きです。

在留資格「留学」でのアルバイトは、本来、働いてはいけない留学生の皆さんが特別に許してもらっているものです。就職して働くためには「日本で働いて給料をもらっていいよ」という在留資格に切り替えなくてはなりません。

学校内には、過去にいろいろ経験された先生方がいらっしゃるので、いろいろアドバイスをいただきました。こんなことを調べておいたほうがいいよと教えてもらったことは、・・・・

・許されている週28時間を超えて働いていないか。

・払わなければならない税金を納めているか。

・国民健康保険料を納めているか。

・年金の「学生納付特例制度」の手続きをしているか。

普段からルールを守っていないと、こういう大事なときに手続きがスムーズに進まないことがあるようです。そればかりか、会社に入ったあと、いろいろな手続きで困ったことになって、会社の人に苦労をかけることになるのだそうです。さいわい、私のクラスの皆さんの手続きは、問題なく進んでいます。

留学生の皆さんは、在留期間の更新でおなじみで、よく知っていますね。入出国在留監理局からこんなハガキが届きます。

- コメント: 0

もう一度がんばるーその結果

- 2024-01-24 (水)

- 国際ICTものづくり学科

こんにちは。国際情報学科です。

昨年10月12日に「もう一度がんばる」というタイトルのブログを書きました。ITを勉強している学生が、就職も決まって卒業が近いのにどうして日本語能力試験のための勉強をしているのでしょうか。そんな内容でした。

その後、12月初めに試験を受け、先日その結果が出ました。合格者は、N1合格が1名、N2合格が1名でした。合格者が出たこともうれしいのですが、それよりも、学生の皆さんが就職も決まって卒業も近いなかで、あきらめずに受験を決意し勉強を続けたことです。きっと「がんばってよかった」と思っているのではないでしょうか。

もちろんうれしいできごとでしたが、私はこう思います。「今回合格した人も失敗した人も、もっと早く『N2』に合格しておけば、もう少し楽に就職活動ができたのにな。」

日本で就職したい留学生の皆さんに言います。就職活動の前に『N2』『N1』に合格してください。

- コメント: 0

この用紙に記入してもらえますか

- 2023-11-15 (水)

- 国際ICTものづくり学科

こんにちは。国際情報学科の宮元です。

留学生の皆さんと教師とのコミュニケーションを円滑にしたいです。私たち教師はどんなことに気をつけますか。そのようなテーマの話を聞きました。たとえば、教師はこういうことに気をつけます。

悪い例 この用紙に記入してもらえますか。

よい例 この紙に書きます。

悪い例 切手を貼ってから投函してください。

よい例 切手を買います。これに切手を貼ります。赤い郵便ポストに入れます。

「です」「ます」を使います。短く言います。

以上、聞いた話を参考にして書いてみました。留学生の皆さんは、こういう会話のほうが理解しやすいようです。私の経験からしても確かにそれが当てはまる場面が多くあって、そのとおりです。

でもね、と私は思います。こういう話し方は、日本語の勉強を始めたばかりの人との会話ですよ。専門学校で専門分野の勉強をするには、そして、日本で就職するには、これじゃダメですよね。

もちろん、教師のほうでも頭のどこかに留めておくべきことです。留学生の皆さんには、自然な日本語会話ができるよう、勉強を続けてほしいですね。

- コメント: 0

もう一度がんばる

- 2023-10-12 (木)

- 国際ICTものづくり学科

こんにちは。国際情報学科です。

写真は、3年生が日本語能力試験(以下、JLPT)のための勉強をしているところです。試験日は12月3日で卒業まぢかです。ITを勉強している学生が、卒業が近いのにどうしてJLPTのための勉強をしているのでしょうか。

それは、留学生の皆さんが卒業したあとも日本で暮らしたり、会社で働いたり、会社をかわったりするときに、日本語の能力が必要になるからです。

試験に合格していなくたって大丈夫と思っている人はたくさんいるでしょうね。JLPTに合格しているといいことは、「私はN1に合格しています」などとアピールできることです。それを聞いた人に「ああ、この人はN1に合格するためにいっしょけんめいに勉強したんだな。がんばったんだな」とあなたの努力を認めてもらえることです。自分の努力が他の人に認めてもらえるってうれしいですよね。

7月のJLPTで不合格になった3年生に、「卒業が近いけれど12月のJLPT、がんばってみる?」とたずねたら、全員が「がんばる」と答えてくれました。

- コメント: 0

最先端技術施設の見学

- 2023-09-28 (木)

- 国際ICTものづくり学科

国際情報学科の小野です。

9月26日,システムエンジニアリング岡山さんが主催した「令和5年度先端技術⾒学会」で兵庫県にある「SPring-8」と「SACLA」を見学してきました。

「SPring-8」は周囲が1465メートルの円型の大型実験施設で,放射光と呼ばれる特殊な光(特にX線)を使って物質の細かな構造などを解き明かすものです。1998年に運用が始まり,これまで様々な研究が行われ,その中には小惑星探査機の「はやぶさ2」が持ち帰ったサンプルの分析もこの施設で行われたそうです。このほか自動車タイヤの研究開発ではゴムの内部構造を詳しく調べることで摩擦力を大きくしている部分を放射光で特定し燃費性能に優れたタイヤの開発や虫歯予防(再石灰化のメカニズム)につながるガムなど,身近にある製品の開発をおこなう上で重要となる研究データを得るために活用されているという説明がありました。

「SACLA」は全長700メートルの線型の施設で2004年から運用が始まったそうです。施設の説明は割愛します。(済みません)

SPring-8とSACLA,ミクロな世界に挑む様々な分野の研究を支える世界最先端の技術を結集したものと実感しました。現在,SPring-8は放射光の明るさを今の約100倍に高め世界最高性能を実現するための大改修を行っているそうです。画期的な技術開発をもとに革新的な産業につながる明るい未来を感じた1日でした。

- コメント: 0

もんぜんのこぞう

- 2023-09-10 (日)

- 国際ICTものづくり学科

国際情報学科の宮元です。こんにちは。

わが家に孫たちがよく遊びに来ます。遊びに来たら私は全力で一緒に遊びます。おもちゃで遊び、砂場で遊び、近所の公園の遊具で遊びます。そのうちに孫は必ず「テレビみたい」「『おにのぱんちゅ』みる」と言います。

「テレビ」はパソコンで見る動画のことです。「アンパンマン」「Cocomelon」「BabyBus」といった知育動画を見たがります。2歳の孫のお気に入りだったのが「鬼のパンツ」で、メロディを動画で覚えました。そのせいか、見たい動画は全部「鬼のパンツ」です。孫がみんなそろうと、3人が同時に動画を見たがります。パソコンを3台用意して見せてやります。

初めのうちは、一話終わるごとに「次のを見せろ」、広告が出るたびに「じゃまだから消せ」とかなり面倒でした。ところが、私のマウス操作を見ていたんですね、そのうちに教えていないのに自分で操作するようになりました。

そう言えば、私にもそんな経験があるなと思い出しました。新卒で入った会社には、大型汎用コンピュータがありました。当時のコンピュータは、マウスではなくキーボードからコマンドを打ち込むしか操作方法がありませんでした。マニュアルを読んでも理解できませんでした。仕方ないので、コマンドを打っている先輩の横に座って操作を見ていました。

こういうのを「門前の小僧習わぬ経を読む」と言います。お寺の近くに住んでいる子どもは、特に習わなくてもお経を唱えるようになる。いつも見聞きをしていれば、習わない経が読めるようになるのと同じように、繰り返し見聞きしていれば、自然とその知識が身につくということです。尋ねるほうが手っ取り早いですが、そういう勉強のしかたもあるということですね。

- コメント: 0

ホーム > 国際ICTものづくり学科