岡山科学技術専門学校 学科ブログ

2021年度・朝顔日記-1 種まき

- 2021-05-07 (金)

- 食品健康科学科

食品生命科学科です。新年度が始まり食品生命科学科にも新入生が入学してきました!

その新入生が1号館前にグリーンカーテンを作るべく植物の種を植えました。今年度はアサガオに加えてゴーヤを育てます。

種を植えています

ネットを張るために脚立を準備中

ネットを固定しています

できました! アサガオは向かって左側の3つのプランター、残りはゴーヤです。

気がつけば、和気あいあいとした雰囲気の中で作業終了です。

これから芽が出て、蔓がネットに巻き付いて、葉が大きくなって、やがて花が咲く、実を結ぶ。

楽しみです。

- コメント: 0

【総務】#カギセンのミリョク2

- 2021-05-06 (木)

- 事務

こんにちは!!総務のしまだです。

皆さんにお伝えしたいカギセンの魅力がいっぱい!(^^)!

お次はこちら!!

どこかで、なにか(ド○え○ん)で、見たことあるかも!?

いいえ!!思い違いです(笑)

これは、カギセンでの未来を創造してもらうためのピンクドアです(^O^)

ものづくり創造学科(2022年4月より国際機械工学科へ改編)小林先生の力作です!!

そして、それを提案されたのは映像音響学科の源先生!!

お二方のアイデアが形になりました(^^)/

まさに、学科のキャッチフレーズである「アイデアを形に」です☆

そして、有志でペンキ塗りをおこないました♪〃

私も参加させてもらいましたよ(^^♪

ドアの下には芝生もお目見えして雰囲気がさらに良くなりましたね(*´▽`*)

カギセンにはアイデアを形にする力があります!!

自然と集まって協力できる仲間がいます!!

夢を、そして未来をカタチにできる学科がたくさんあります!!

それがカギセンのミリョク!!

- コメント: 0

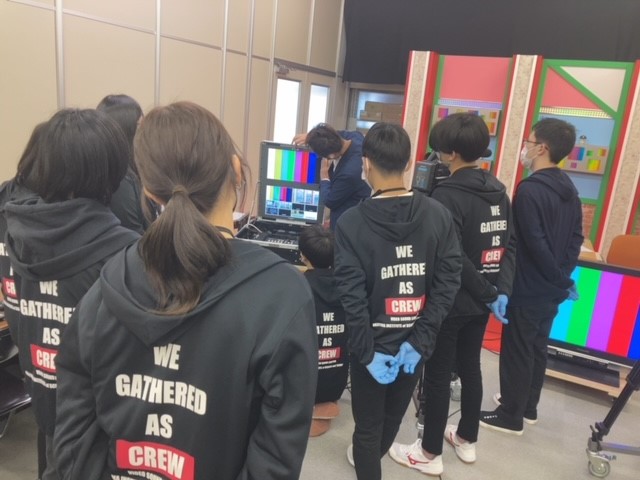

25年目のスタート! 映像音響学科

- 2021-04-22 (木)

- 映像音響学科

映像音響学科です。

新学期がはじまって早くも1週間が経ちました! 30名の新入生を迎えて新たなスタートです🎒

クラス初顔合わせはドキドキ💓でしたが、早くもみんな仲良くなって和気あいあいとした雰囲気の中で授業を受けています♪ そして長い春休みを終えて、久々に顔を合わせた新2年生も元気に登校しています!

今日はスタートしたばかりの総合演習という授業の一コマをご紹介します♪

テレビセットを使ってのスタジオ実習🎥 実際にテレビ局スタジオで働く先輩もたくさんいる映像音響学科♫

この中からも将来、テレビスタジオで働く人材が出てくるのでは❓

楽しみです!

ところで、学生がつけている手袋に気づいていただけましたか? 大勢の手が触れる実習機材、いま世の中がこんな具合ですから・・・ 気をつけています。

- コメント: 0

新たなスタート! 自動車始動

- 2021-04-20 (火)

- 二級自動車工学科

こんにちは! 二級自動車工学科の永岡です。

新型コロナウイルス感染が猛威を振るっているなか、本校では卒業式、入学式を中止し、新年度のスタートが昨年度同様、オリエンテーションからとなりました。

今年度は、昨年度のように授業開始が遅れることなくスタートしております。しかしながら、教室を2つに分けてのzoomによる遠隔授業や机上、椅子などの消毒、登校時の体温測定、手指の消毒、マスク着用と気を緩めることなく感染防止に努めています。

課題制作に取り組んでいる真剣な姿です。マスクをつけての実習風景も奇異に映らなくなりました。年度初めに定めた授業計画を再考しなければならないような事態になってほしくないですね。

本日はこの辺りで( ^ω^)・・・

- コメント: 0

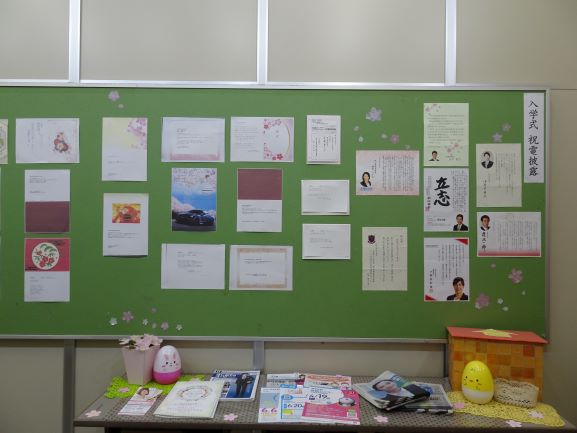

【総務】祝☆入学

- 2021-04-15 (木)

- 事務

総務の島田です。

本来なら、12日(月)に岡山コンベンションセンターにて入学式が挙行されるはずでしたが、新型コロナウイルス感染症の現状を鑑み中止となりました。

それでも、新入生の門出を祝おうと多くの方々から祝電を頂戴しました。

祝電の披露は、13日(火)新入生がオリエンテーションで初めて登校する日に掲示させていただきました。

オリエンテーション当日の朝は、お天気も新入生の新生活を祝うように虹がかかっていましたよ(’▽’*)♪

- コメント: 0

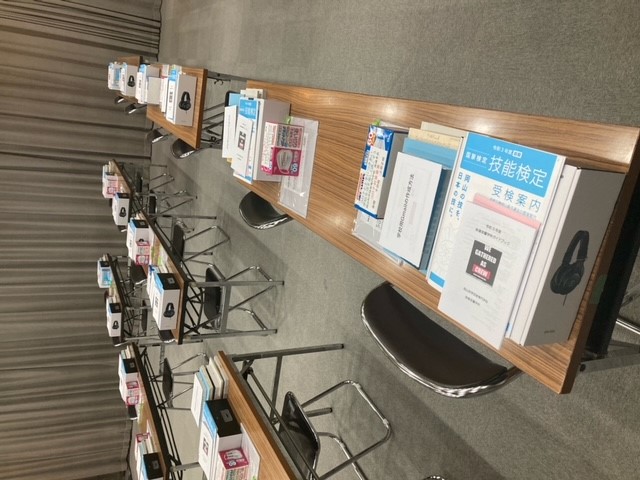

国際情報学科発信!

- 2021-04-13 (火)

- 国際ICTものづくり学科

新しい学校生活の始まりってワクワクしますね。

きっとそんな気もちでオリエンテーションに参加したことでしょう。彼ら、彼女たちの表情から、そういう気もちが伝わってきます。

新しい教科書を受け取ったとき、「がんばろう」という気もちになりますね。

勉強はやさしいことから始まりますが、だんだんと難しいことも出てきます。「いやだなぁ」と思うようになります。大切なのはそんなときです。「やーめた」と投げ出してしまうとそこでおしまいです。

苦しいときは友だちや先生の力を借りてください。きっと力になってくれます。そういう苦労は、将来きっと役に立ちます。今日の気もちを忘れないで、その笑顔を忘れないで1年間精一杯頑張りましょう。

(宮元)

- コメント: 0

「第一級陸上特殊無線技士」の結果とさらなる飛躍

- 2021-04-13 (火)

- 電気通信工学科

電気工学科の三井です。

令和3年2月に実施された「第一級陸上特殊無線技士」試験の結果が次のようになりました。

| 学年 | 在籍数 | 受験数 | 合格数 | 累計取得数 | 取得率(%) |

| 2年 | 13 | 10 | 76.9 | ||

| 1年 | 11 | 11 | 6 | 6 | 54.5 |

合格した1年生(現在は2年生)

昨年度は、年度初めに新型コロナウイルスの影響で休校になったり、「第二種電気工事士」試験が中止になるなど、予想外のことが起こりました。しかし、新入生は気持ちを引き締め、「第一種電気工事士」「工事担任者DD第1種」等に挑戦してきました。詳しくは本学科の過去のブログをご覧ください。

現在、学生たちは取得した資格を武器に就職活動を行っています。既に内々定をいただいた学生も多数います。ある学生は会社訪問でのできごととして、「取得した資格が大変評価されました。特に、第二種電気工事士を飛ばして第一種電気工事士に合格したことに対して、感心され褒められました。」と語っています。

本学科の学科名には通信の文字はありませんが、今までも通信関係の資格指導も行ってきました。次年度からは学科名を「電気通信工学科」と変更して、さらに通信関係のグレードアップを図ります。どのような資格を追加するのかと言いますと、「工事担任者総合通信」と「第一級陸上無線技術士(一陸技)」です。これらの資格は放送局でも必須の資格で、就職の幅が大きく広がります。

過去、「一陸技」を取得した学生は数名いますが、彼らは現在NTTで働いていたり国家公務員として仕事をしたりしています。そのようなこともあり、この資格取得を希望する学生はたくさんいます。この春休みには希望者を対象に、7月の国家試験を目指して補講を行いました。是非たくさんの人に合格して欲しいと思います。

明治以来、電気と通信分野は自由で平等な雰囲気に溢れ、最も権威のある国家資格でも受験資格を問われることなく誰でも受験できます。本学科ではこのようなチャンスを人材育成に役立てています。

- コメント: 0

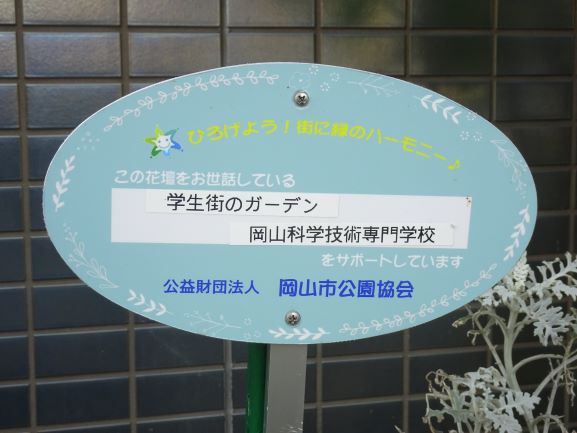

【総務】#カギセンのミリョク1

- 2021-04-12 (月)

- 事務

#カギセンのミリョク1

こんにちは!!総務の島田です(^^)/

もしかしたら、「あれ?島田さんって…」と思われた方はかなりカギセンブログのマニアですね(笑)

そうです!!これまでは広報としてお仕事をしていましたが、昨年度より総務のお仕事をしています♪〃

昨年は右も左も分からない状態でしたが、やっと一年が経ちましたので、今年度はスマートにお仕事が出来ればと個人的に思っている今日この頃です(^^)

また、「事務」というカテゴリーでブログの投稿が出来るようになったので、皆さんに広報時代と変わらず、いえ、それ以上に!!色々な情報を発信していきたいと思っています☆

初めましての方も含め、今後ともよろしくお願いします(’’▽’*’)♪

そしてリニューアル「#カギセンのミリョク」!!

まずは、春を感じる話題から

素敵なお花が咲き誇っています!!とても綺麗ですよね(*’ω’*)

お花を見るとかろやかな気持ちになって、ほっこりもしますね。

まさに癒しのお花です(^O^)

この木は、総務で剪定してハートの形に!!

素晴らしいアート作品だと思いませんか?(^^♪

学生、教職員だけでなく、ご近所の方など通行される方も多いところに本校は

ありますので、少しでも景観が良くなればと、協力して作業しています!!

人々に少しでも癒しをと、街並みを良くしようと、動いてくれる人がいる

それがカギセンのミリョク!!

- コメント: 0

歯車教材の製作(2) -これも歯車?-

- 2021-04-12 (月)

- 国際機械工学科

ものづくり創造学科の小林です。

(今年度1年間は「ものづくり創造学科」と名乗ります。そのあとは「国際機械工学科」となります。)

ジェネバギアを製作しました。

連続回転運動を間欠回転運動に変える仕組みをジェネバ機構といいます。この機構はもともとアナログ機械式時計のために開発されたため、時計製作が盛んなスイスのジュネーヴにちなんでこの名が付けられたとされています。

スイッチを入れると、モータで駆動輪(写真左側の丸い部分)が回転し、駆動輪1回転で被動輪(写真右側の不思議な形の部分)が90°回転します。

この機構がどんなところに使われているか考えてみてください。

この機構がどんなふうに動くかを見るには、ここをクリックしてください。

- コメント: 0

【エキチカART BOX】へ来てみて!

- 2021-04-03 (土)

- 建築工学科

こんにちは。建築工学科の岡部です。

岡山一番街からイオンモール岡山へ向かう途中、ももたろう観光センターの向かいに、JR岡山駅地下通路広場があるのをみなさんご存じですか?

時々イベントを行っていたりする空間なので、「あぁ!あそこの広場か!」と思い出す方もいるかと思います。(^^)

ちょうど今、その地下通路広場のショーケース【エキチカART BOX】にて建築工学科の学生作品を展示しています。

卒業制作、住宅課題、コンテスト作品等のパネルと模型数点をケース内に展示していますので、もし通りかかることがあればぜひ作品をご覧ください!

展示期間は、4月13日(火)までです!

- コメント: 0