岡山科学技術専門学校 学科ブログ

【総務】ご厚意に感謝☆

- 2021-07-12 (月)

- 事務

総務の島田です。

みなさんは何か趣味はありますか?または習い事などをしていらっしゃいますか?

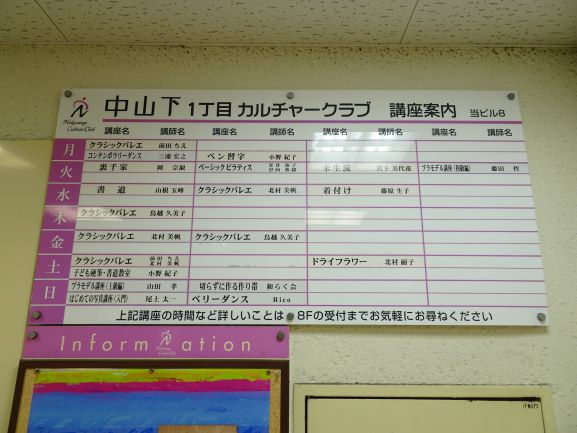

私は、ロフト横!?裏!?のカルチャークラブで、とある習い事をしています(^^)/

幼少期にも習っていたことで、ずっともう一度習いたいと思っていました。

社会人になったことで、改めて習い始めたのです!!

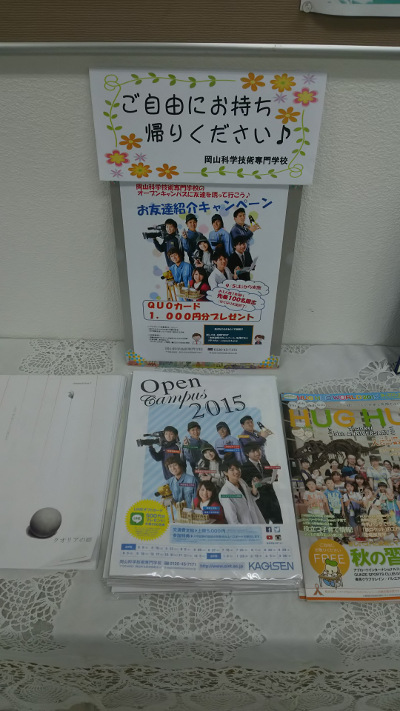

そこのカルチャークラブにはフリーペーパーなども置かれていましたので、ある時に本校のパンフレットも置かせてもらえないでしょうかとお願いしたところ、快く置いても良いとのお返事をくださいました(*’’▽’’)♪〃

習い事をご検討の方、ここのカルチャークラブに行くことがあれば、ちらっとパンフレットにも目を向けてやってくださいね(*’ω’*)

- コメント: 0

アイデアを形にするトレーニング

- 2021-07-09 (金)

- 建築工学科

みなさん、こんにちは。建築工学科の岡部です。

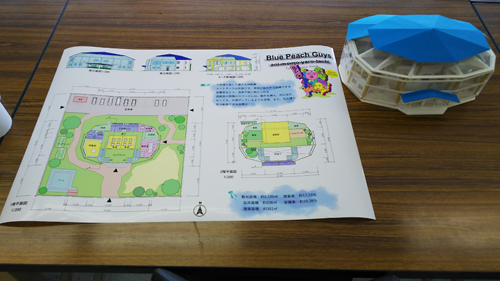

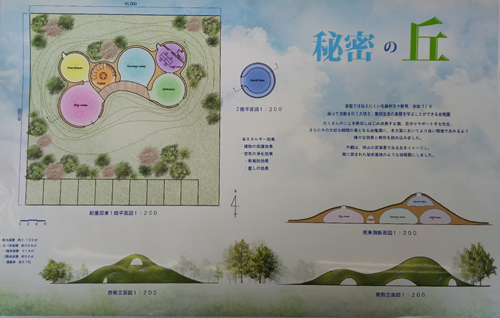

今日は、2年生による設計課題の完成発表会の様子を紹介します。

今回は、「岡山市北区に実在する幼稚園をもし建て替えるのであれば・・・」という課題に取り組みました。

学生たちは、これからの時代にふさわしい外観や内部空間をいろいろと考え、中には岡山の原風景である「丘」を園舎とする面白いアイデアの作品もありました。

それぞれの作品が個性にあふれ、とても楽しい発表会となりました!

こういう作業を通して、建築士としてのアイデアを形にするトレーニングをしています。

- コメント: 0

「第一級陸上特殊無線技士」続報

- 2021-07-06 (火)

- 電気通信工学科

電気工学科の三井です。

令和3年2月、まだ1年生のときに受験した「第一級陸上特殊無線技士」国家試験。そのとき惜しくも不合格となった現2年生が6月の試験に再度挑戦し、2名が合格しました。その結果、全体では次のようになりました。

| 学年 | 在籍数 | 受験数 | 合格数 | 免許取得累計数 | 取得率(%) |

| 2年 | 11 | 3 | 2 | 8 | 72.7 |

免許を取得している2年生

スマートフォンや携帯電話で使う無線技術は私たちの生活に深く浸透していますが、それらを支えるのが多重無線設備であり「第一級陸上特殊無線技士」が扱う無線設備です。このほかにも、警察無線、消防無線、鉄道無線、タクシー無線、さらには、VSATシステム(衛星通信超小型地球局、HUB局)や陸上レーダーなども含まれます。

昨今の急速な通信技術の発展や基地局整備の需要増に伴い、有資格者の需要が急速に伸びています。求人市場における需要は今後安定的に増加していくものと思われます。

現在、2年生は就職活動の真最中で、内定者は7名(内定率63.6 %)です。その中には通信関係の企業から内々定をいただいている学生もいます。学生の皆さんは就職活動と並行して、1年次に不合格となった資格や新しい資格にも挑戦しています。昨年はコロナ禍で色々なことが起こりましたが、それらを乗り越えて素晴らしい結果を出しています。今後が楽しみです。

- コメント: 0

奮闘中! 第二種電気工事士「技能試験」対策

- 2021-07-03 (土)

- 電気通信工学科

電気工学科の國府です。

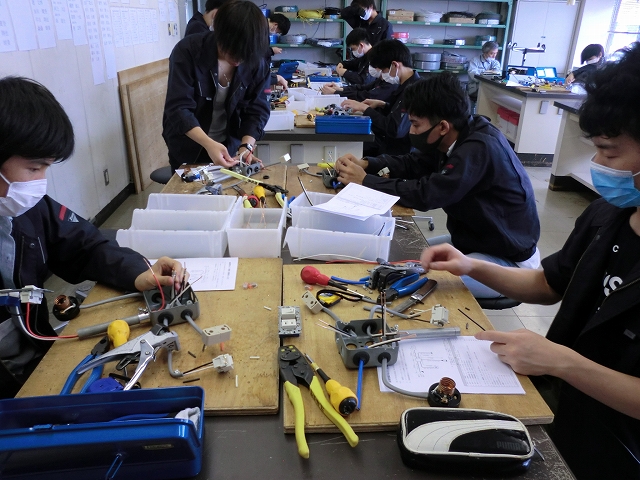

目下、電気工学科1年生が電気工事実習で取り組んでいること。それは、

第二種電気工事士国家試験の「技能試験」対策。

予め発表された13の課題の中からどれか1つが、技能試験本番で出題されます。

毎年7月中旬のこの試験、昨年はコロナの影響で中止になってしまいましたが、今年は予定通りです。

技能試験では、はやく正確に完成させることが求められます。焦ってできばえが雑になると一発不合格になる可能性があるので、細心の注意を払いながら組み立てなければなりません。40分の制限時間内に課題を完成できるよう、全員が緊張感をもって、13種類の課題を繰り返し練習しています。

全員が合格することを期待しています。

- コメント: 0

【総務】#カギセンのミリョク4

- 2021-07-02 (金)

- 事務

総務の島田です。こんにちは(^^)/

その昔、カギセンには休憩スペースがありました。

う~ん年近く働いている私でも利用されていた当時を知りません(笑)

経年劣化もあり、学生たちが憩える場所がしばらくなかったということです...

そこで、立ち上がったのがこの方!!

教務事務を担当の近藤先生☆

学生たちに憩いの場をと、その空間を作ってくれました(^O^)/♪〃

またまたペンキ塗りを少しですがお手伝いさせてもらった島田です(笑)

卓球をしてコミュニケーションを図ることもできる空間になっています☆〃

学生を想い、それを行動に移す力がある

それがカギセンのミリョク!!

- コメント: 0

ディープな世界に挑戦して!

- 2021-06-24 (木)

- 国際ICTものづくり学科

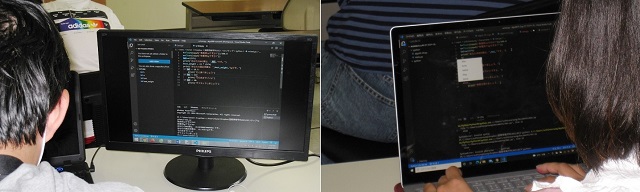

こんにちは、国際情報学科です。

クラスの中に、多少パソコンに慣れ親しんできたのかなと思う人はいますが、プログラミング経験がある人となるとほとんどいません。だからなのでしょうか、それとも他の座学が難しすぎるからなのでしょうか、先日のアンケートには「プログラミング実習の時間は楽しい」と答えていました。前回このブログで「アルゴリズム」の授業風景を紹介しましたが、ああいうのは苦手なようです。

でもでも、「『アルゴリズム』の授業で習ったことを、プログラミング言語で表現して結果を確認する」。本当はこの一連のプロセスに快感を感じてほしいのですが・・・・。そうなったら、もっと難しいことに挑戦しようと気もちが湧いてきます。ハッキングは犯罪ですが、あれができるということはかなりの知識や技術があるということです。

健全にディープな世界に入り込んでいくくらいの人が出てこないかな。学生の皆さん、頑張って!!

- コメント: 0

消毒液自動ポンプスタンド製作 その3 ~コロナ禍中のものづくり~

- 2021-06-23 (水)

- 国際機械工学科

ものづくり創造学科の小野です。

ものづくり創造学科では、金属加工、機械設計、3D-CADを中心に授業を行っています。一昨年度から新たにIoTにかかわる授業を取り入れ、幅ひろく適用できるものづくりに挑戦しています。

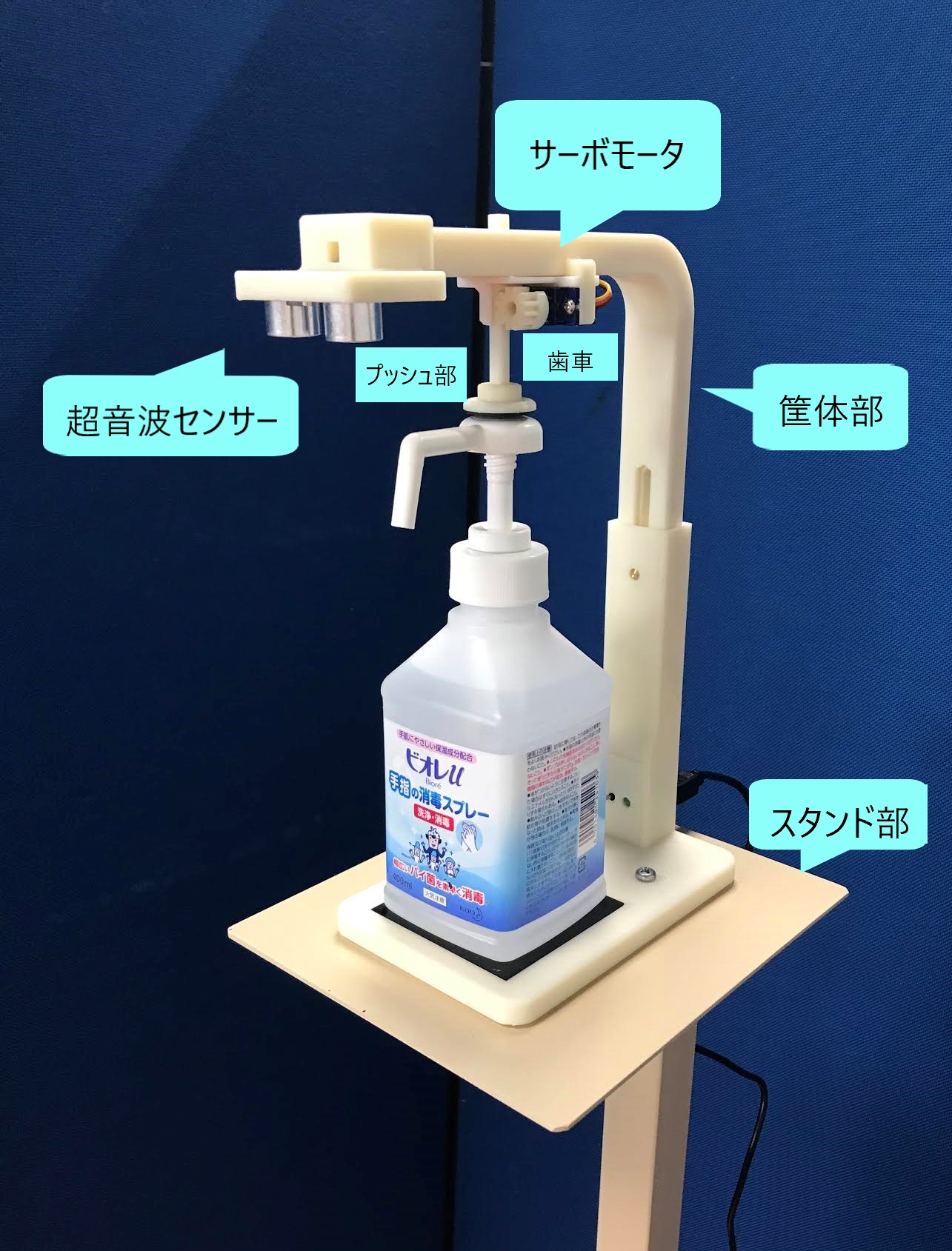

昨年度、卒業制作では、虫明尚人君(令和2年度卒業)が中心となり、消毒液自動ポンプスタンドを製作しました。

動作の仕組みと流れ

- 噴射器ノズルの下に、手のひらを約25cmに近づける

- 超音波センサーが反応し、サーボモータが既定角度回転する

- モータに取り付けられた歯車が消毒液容器のプッシュ部を押し下げる

- 消毒液が勢いよく噴霧される

この作品の各部位と関連科目

- スタンド部・・・金属加工

- 筐体部 ・・・CAD実習(3Dプリンタ)

- 超音波センサー、モータ制御・・・IoT応用

現在の利用

現在は1号館2階の入り口付近に設置しています。多くの人に利用されています。

- コメント: 0

【総務】#カギセンのミリョク3

- 2021-06-11 (金)

- 事務

こんにちは、総務の島田です(^O^)

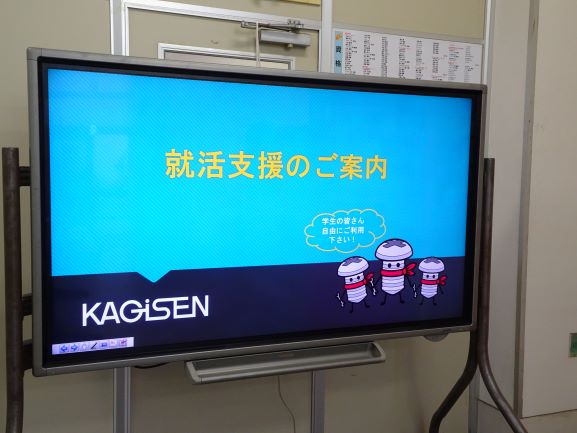

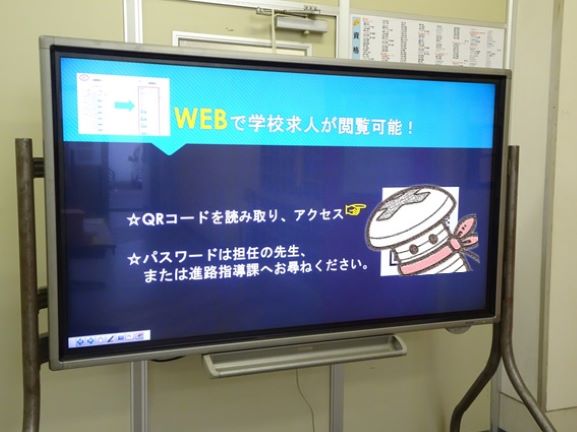

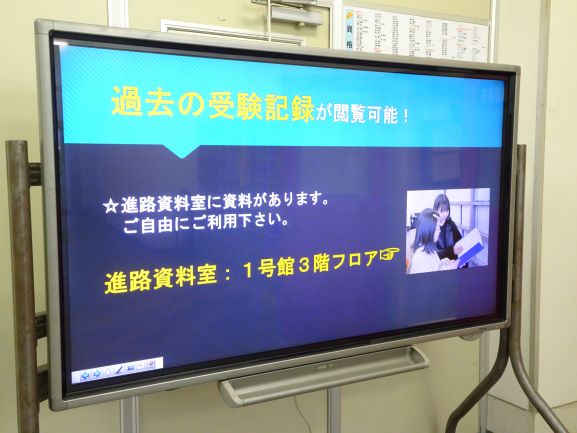

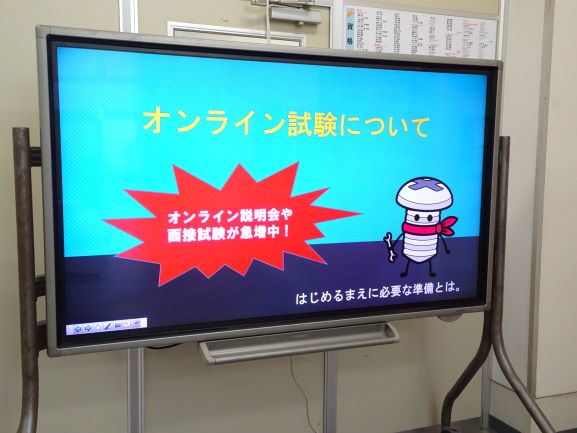

進路の横内先生(映像音響学科の授業もご担当されています)は、学生たちが就職活動を進める上で少しでも分かりやすく、活動しやすいようにと様々な部分で新たな取り組みや工夫をされています(*’ω’*)

その1つが、資料置場と掲示板!!

季節によって雰囲気を変えて、手作りのものも使って親しみやすく、また手に取りやすい空間づくりをされています♪

さらに!!

電子黒板のビックパッドに就職活動で大切な求人票の見方や、新型コロナウイルスの影響で実施が増えたオンライン面接の注意点などを流されています!!

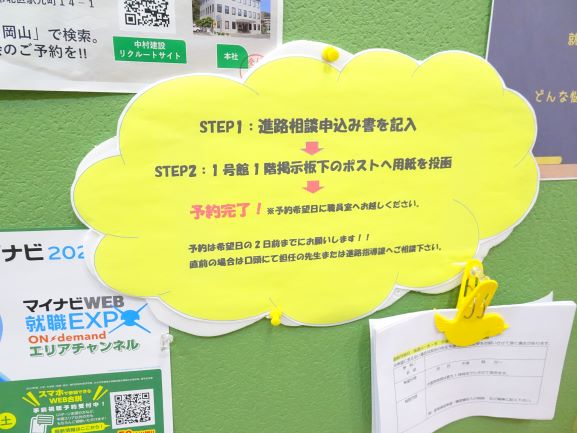

希望者には、進路相談も実施されていますよ(^^)/

学生の就職活動を優しく後押しする心強い味方がいる

それがカギセンのミリョク!!

- コメント: 0

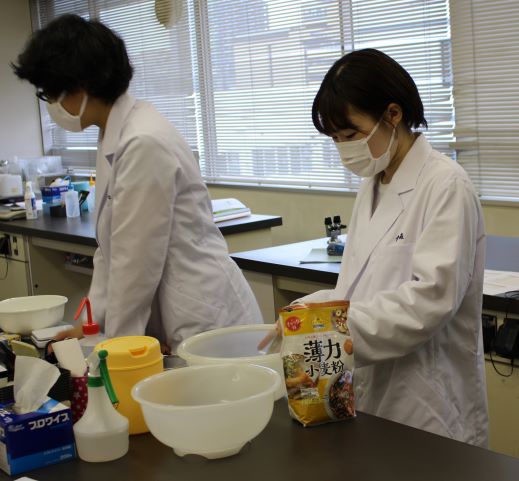

炊飯器で簡単につくるシフォンケーキ

- 2021-06-09 (水)

- 食品健康科学科

食品生命科学科です。

1年生の食品製造学の授業で、「炊飯器を使った製造」のコンセプトのもと、簡単にできるというシフォンケーキ作りに挑戦しました。

卵の黄身と白身を分け、白身はメレンゲにします。卵の黄身は小麦粉と混ぜ合わせ、そこにメレンゲを崩さないように混合し、オーブンで比較的長時間加熱調理する、という面倒な作業で作られるのがシフォンケーキです。

が、今回は原材料を徐々に炊飯器に投入し、スイッチを入れるだけでふんわりとしたシフォンケーキを作ってみます。簡単です。

では順番に見ていきましょう。上手くできるかな?

➀クリームチーズを崩します。

➁次に牛乳を入れます。

➂最後に卵(黄身、白身すべて)を入れ、攪拌します。

⓸中の空気追い出し、炊飯器のスイッチをON。あとは炊飯器まかせ。

➃でき上がり。ちょっと膨らみが少なかったかな? 少し硬かったけど皆でいただきました。

- コメント: 0

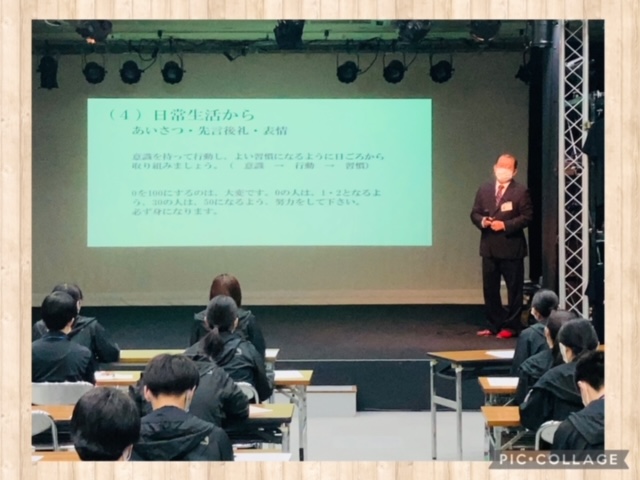

1年生スタートアップセミナー開始❗️❗️

- 2021-06-08 (火)

- 進路

進路指導課です。

6月になりました🐌🐌🐌

先日、すごくキレイな紫陽花を見つけ、お届けしたくなったのでブログを更新📶しました(^^;;

どうですか?この写真力作です!!光加減とちょっとぼかした感じがステキ❤️と思ってもらえると嬉しいです😆

さて、先週よりカギセン1年生の就職スタートアップセミナーがスタートしました🚩1年間に4回のセミナーを通じて1年生は、少しずつ就活本番へ向けて準備を進めていきます🕴

今日は第一回目のセミナーで熱弁する、進路指導課 平田先生👨の姿をパシャリ📷

この日をきっかけに、”今からできこと”を見つけ、一歩を踏み出して欲しいと願っています♪

- コメント: 0