岡山科学技術専門学校 学科ブログ

【総務】めずらしい紫陽花

- 2021-06-07 (月)

- 事務

総務のしまだです。

とても可愛らしく素敵な紫陽花だと思いませんか?

以前、バイオサイエンス学科(現、食品生命科学科)に勤務されていた先生が植えてくださった紫陽花です(^^)/

本校の近くでお勤めされている方から、「珍しい紫陽花なので気になっていて、やっと勇気を振り絞ってお電話しました。挿し木をしたいので分けていただけませんか?」とお問い合わせがありました☆

もちろん挿し木として差し上げることを快諾!!

そのお電話で知ることとなった、「銀河」という品種の紫陽花です♪

わたしも、他の紫陽花とは違う形だなと思って見ていましたが、まさか珍しい品種だったとは!!

庭があったら同じく挿し木をしたい(>_<)!!アパート暮らしの悲しい性です。

梅雨の季節だからこそ素敵な紫陽花「銀河」を見られると思うと、この季節も悪くないですね(^^♪

- コメント: 0

卒業生シリーズ <ラジオ局>篇

- 2021-06-03 (木)

- 映像音響学科

映像音響学科です。

今年3月に卒業した学生の中にラジオ局に入社した人がいます。音楽が好きな学生で授業も熱心に受けていました。控えめな性格が少し気になるということもあって、私もよく話しかけていました。卒業前に茶髪を直してこいと言うと、「直したくないです。」と言う小生意気な女の子でした。

先日その彼女から「学生さんにラジオ出演してほしい。」と電話がありました。そこで二人の学生に声かけたところ快諾してくれて、晴れて収録に行ってきました。

到着後社員の方と挨拶を交わし、さっそく打合せ。当日のディレクター&オペレーターがまさかのその彼女。入社して一か月でもうD(ディレクターの呼称)なん!? 在学中にインターンシップで経験を積んだ賜物です。

さあ収録です。

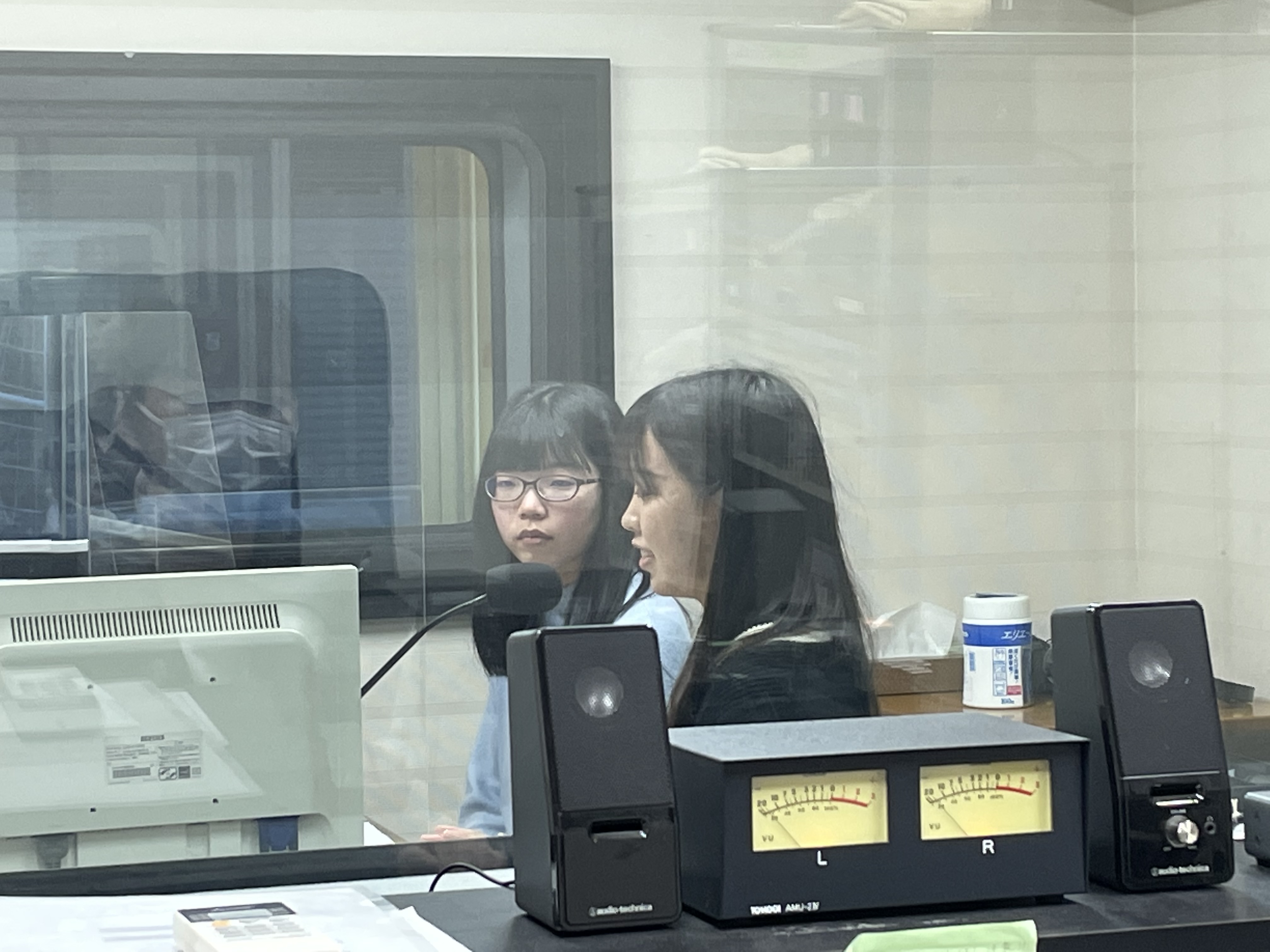

窓の向こう側奥が録音ブースになっていて、手前でオペレートしています。

まだ少し緊張気味の在校生です。

淡々と作業をこなす卒業生。(やはり小生意気です。)

収録終盤には緊張もほぐれ笑顔が出ています。さすがはパーソナリティーの方。学生の緊張を和らげつつも、たくさん会話を引き出されていました。

実はこのパーソナリティーの方、うちのY先生が以前話し方教室に通っていた当時の先生だったそうです。約10年振りの再会とあって大盛り上がり!

収録後は記念撮影。

この業界に長くいるといろんな縁がありますな。

- コメント: 0

さあ、ラストスパート!

- 2021-06-02 (水)

- 建築工学研究科

皆さん、こんにちは。

建築工学研究科の堂本です。

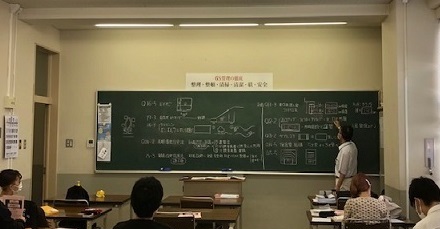

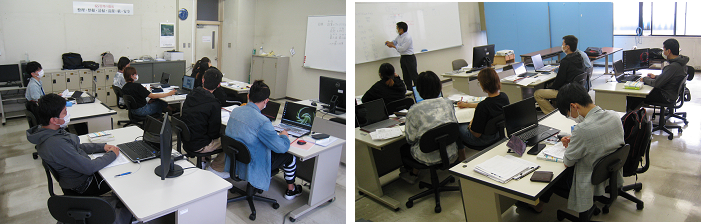

7月4日(日)の二級建築士学科試験まであと1カ月となりました。日を追うごとに学生の顔つきにも真剣さが表れてきています。

この頃になると、模擬試験で合格点を大きく超える点数をとる学生が出てきます。それでも気を緩めることなく、時にはわからない問題を教え合ったりしています。学生たちは”みんなで合格”したい。時にはチャイムも気にならないほどの集中力で、質問したり教え合ったりしています。この日も、模擬試験後の解説を真剣に聞き入っていました。

さあ、ラストスパート! 1か月後の結果に期待して!!

- コメント: 0

二年生は実車で実習

- 2021-05-31 (月)

- 二級自動車工学科

こんにちは!

二級自動車工学科の永岡です。

2年生は実習車(実車)を使った実習を行っています。

1年次は単体部品を使って、エンジンやサスペンション、動力伝達機構などの基礎を学びましたが、2年生になってからは実際の車両を使った作業を始めています。

ドライブベルトの交換、スパークプラグの交換・点検、圧縮圧力の点検、ブレーキの分解組付けなど就職後にすぐに役立つ作業を中心に学んでいます。

写真はドライブベルト交換後、調整点検を行っているところです。ソニックテンションメータ(新導入)で規定値を点検しています。

きちんとしなければ事故につながる自動車整備。みんな真剣です。

今回はこのあたりで・・・

- コメント: 0

【総務】注目のピンクドア

- 2021-05-31 (月)

- 事務

総務の島田です(^^)/

ピンクドアが完成してお目見えしたのは、昨年の12月のことになるのですが・・・

2週間ほどたった頃に小学生の女の子たちが毎朝登校時に気になって見上げていたと、お母様と一緒に遊びに来てくれました(*´▽`*)

とても喜んでくれていて嬉しくなりました♪〃

未来を創造するトビラを開いた少女たちは将来どのような職業に就くことになるのか、その道の途中にカギセンがあったら最高ですね(*’’▽’’)!!

そして、カギセンといえばこのピンクドア

ピンクドアといえばカギセン

と言っていただけるようになればなと思うばかりです☆

この場所が話題のスポットになればこれ幸いです(*’ω’*)笑

- コメント: 0

1年生の電気工事実習-電気工学科

- 2021-05-29 (土)

- 電気通信工学科

電気工学科の國府拓治です。

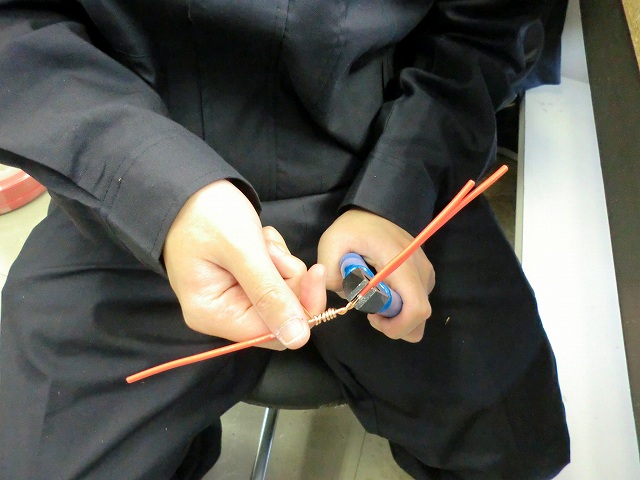

下の写真は、電気工学科1年生の電気工事実習の様子です。入学して間もない学生たちは電気工事作業の基本要素を一つひとつ学んでいます。

電工ナイフを使った電線被覆の剝がし方、電線同士の接続、金属管の切断、ねじ切り、曲げ加工など悪戦苦闘しながらワイワイと楽しい中にも適度な緊張感をもって作業を習得しています。

昨年は新型コロナウイルスの影響で前期の第二種電気工事士試験が中止されましたが、今年は予定どおり行われるようです。5月末に筆記試験、7月中旬に技能試験を受けます。

今までの実習は作業要素毎に進めてきましたが、6月からは多くの作業要素を組み合わせた総合的な内容に切り替えて、7月の技能試験で全員が合格できるように特訓を始めます。

全員が合格の栄光を手に入れることを期待しています。

- コメント: 0

夢に向かって

- 2021-05-27 (木)

- 測量環境工学科

測量環境工学科の茗荷です。

新学期が始まりもうすぐ2か月が経ちます。

新1年生も就職を意識して学校生活を過ごしています。

その中で公務員を希望する学生を対象とする公務員対策講座が始まりました。

一般教養・専門科目ともに担当教員とマンツーマンで基礎から学びます。

夢に向かって頑張れっ!

- コメント: 0

三つの壁

- 2021-05-26 (水)

- 国際ICTものづくり学科

こんにちは、国際情報学科です。

コロナ禍の中、今年度の授業が始まって1か月半が過ぎました。国際情報学科の学生は毎日自分たちの教室の消毒をし、教員も彼らの目の届きにくいところの消毒をするとともに、学生には行動自粛の協力依頼をしながら授業を続けています。

バカな質問かなと思いながら「難しい?」と尋ねると、「むずかしいーっ」。

そうですよね。ICTに限らず、何事も簡単ではありません。

留学生には3つの壁が立ちはだかっています。それは、①日本語の壁、②専門知識・技術習得の壁、③日本社会のルール・マナー体得の壁です。

①が十分であっても②は簡単ではありません。毎日の生活の中で③はある程度、身につくでしょうが、それでも指摘されなければ気づかないことがたくさんあります。

さらに、ほとんどの学生たちはアルバイトで自身の生活を支えています。苦しい思いをしながら休まずに頑張っている彼らを応援しています。

次の写真は「アルゴリズム」を勉強しているところです。

- コメント: 0

知的財産権と映像制作技法

- 2021-05-20 (木)

- 映像音響学科

映像音響学科です。

気温も上がり、すごしやすい季節になってきましたね🌺 私の通勤路には菜の花にレンゲが咲き誇り、今!まさに満開状態です❣️

さて、今日皆さんにお届けしたい話題は、先日、映像音響学科の顔⁉︎ 源学科長が、福武文化振興財団様からの依頼で、知的財産権や映像制作についての講演を行いました❗️

劇団員や歌手、高校の先生など様々な業種の方が来校されました。

この講演の後半には、子どもや動物を可愛らしく映す方法や、人物を偉大に見せるアングルなどのワークショップも開催しました📹

そのワークで紹介した撮影技法。人物は下からあおり気味に撮影すると、視聴者が見上げるアングルになるため被写体が偉大に映るそうです。逆に、子犬や子どもは上から撮るとより可愛く映るそうなんです!

というわけで、試してみました👇

どうでしょう?? 🤗甘えた印象を受けますか? 上目づかいでより可愛く映っていませんか?

ぜひぜひ、皆さんも”被写体よりも上から”、を意識した撮影を楽しんでみてください❣️

しばらくすると、当日の様子がアップされます⇩。お楽しみに。

- コメント: 0

梅雨のはじまり…?

- 2021-05-14 (金)

- 進路

こんにちは😃進路指導課です。

季節はまもなく梅雨☔️なのでしょうか…☁☁☁

週間天気予報には☂️マークがずらり❗️❗️コロナ禍の今、外出が難しい上にどんより😩した日々が続くのかと思うと、なんだか気持ちまでモヤモヤしてしまいそうですね💦

今日は、そんな中でも着々と進んでいる、カギセン生の就活の様子を、久々にパシャリ📷

まもなく始まるオンライン面接待機中⏰

オンラインでは、カメラの角度、光の入り方、このあたりに注意することで、表情の見え方が大きく変わります👀

私たちも、オンラインを始めたばかりの昨年は試行錯誤を繰り返しましたが、いまでは事前に見え方をチェックする方法も習得!準備万端で本番に挑んでいます!!

さぁ、まもなく面接試験開始です!!

経験を積んで、みんなでさらに新しい試験対策に挑みたいと思います💪💪💪

- コメント: 0