岡山科学技術専門学校 学科ブログ

【事務】#カギセンのミリョク8

- 2023-08-17 (木)

- 事務

事務の島田です☆

大変ご無沙汰しております。

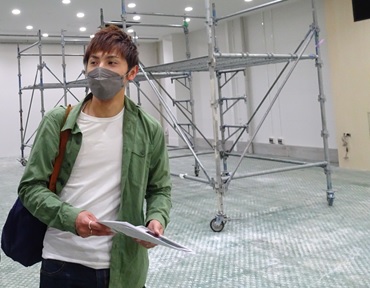

彼は建築工学科研究科を卒業し、オリジナル家具や店舗デザイン・設計などを手掛ける岡山市内の企業で働いています。

彼に「見覚えがある!!」と感じる方は、熱烈な「カギセンブログ」愛読者、そしてカギセンSNSロングタイムユーザーだと推察します(笑)

学生時代だけにとどまらず、卒業後もブログ等で彼の様子を紹介する機会がありました。今回、またその機会がありましたので紹介します☆

映像音響学科のブログでは何度か話があったと思いますが、春休み期間を利用して実習室の改装をおこないました。

それを担当したのが彼だったのです(*´▽`*)

実習室の変遷はこちら☆彡

撮影した角度などは違いますが、同じ教室がこのような流れで変化しました♪〃

→

→  →

→

2020年度以前 2020年度以降 現在(2023年度以降)

→

→  →

→

期間中には、プチ同窓会の一幕もあり、恩師の岡部先生、また学生生活を共に過ごした同期の秋山先生と思い出話に花が咲き、また近況を話すなど、新鮮でもあり、懐かしい雰囲気に包まれていました。

私自身も、彼と当時のことを懐かしく話したり近況を聞いたりと嬉しかったです。

仕事に対しても20代前半と30代にさしかかった現在とでは向き合い方が変わったこと、また思いがけず私が高校生時代に良く聴いていたラジオ番組を彼も聴いていた時期があったこと、そして今でも親しまれているラジオ番組だとわかり驚きもありました。

今回の仕事についても、彼の普段からの仕事への向き合い方を強く感じました。またそこには卒業生だからこその想いもあると話してくれました。

クライアントの要望を忠実に実現することだけが仕事ではなく、5年先、10年先、どういった未来を思い描いているのかをヒアリングして、トータルデザインを意識して提案していると話してくれました。

ただ、今回の依頼は春休みという限られた期間や予算だったこともあり、本来、彼が意識している将来像等のヒアリングとそれを踏まえたトータルデザインの提案、という流れにはなりませんでした。

しかし、学科教員の想いを最大限の提案にて形にしてくれました。

完成後には、両分野について知見を深める様子もありました。

母校の発展を願い、力添えができればと想いを語りながら仕事に向き合う卒業生がいる

それがカギセンのミリョク!!

=ちなみに=

検索窓にて「カギセンリョク」で検索すると過去のシリーズをご覧いただけます。

新たな「カギセンのミリョク」もぜひ振り返って読んでいただけたら嬉しいです。

彼の記事は「カギセンリョク4」で読めますよ☆

下記クリックで、彼の記事に直行==3

- コメント: 0

わかりますか? 自動車クイズ 第2弾

- 2023-08-16 (水)

- 一級自動車工学研究科

一級自動車工学研究科です。

第2弾、この写真の自動車、車種は何でしょう? わかりますか!?

写真の中に大きなヒントが^^;

正解は、次回ブログにて

- コメント: 0

ICTライセンス学科ご紹介いただきました!

- 2023-08-14 (月)

- 広報

プログラミングが学べる通信制のIT専門学校として、

SAMURAI ENGINEER Blog(株式会社SAMURAI様)にご紹介いただきました😊

カギセンのICTライセンス学科は、

全国でも数少ない通信制の学校という事で、

高校生など学生さんをはじめ、社会人の方にも非常に興味をもっていただいています!

春入学生だけでなく秋入学生の募集もしており、

今年度の秋入学の出願のチャンスは、なんと8/28(月)までです👉

今ならまだ間に合います!

ご興味のある方は、ぜひ8/26(土)開催のオープンキャンパスにもお越しくださいね~♡♡

掲載ページはこちらから↓

プログラミングが学べる通信制のIT専門学校おすすめ4選

- コメント: 0

先輩卒業生から指導を受ける

- 2023-08-10 (木)

- 国際機械工学科

国際機械工学科の林です。

2年生は工場での機械加工の仕事内容を勉強するために、(株)中原製作所様でインターンシップを行っています。

学校にはない大きな工作機械がたくさんありますが、参加した学生はこのとき大型のNC旋盤で製品の寸法測定をしていました。

ベトナム出身の社員の方(卒業生)から機械の操作を教えてもらいます。こちらの企業では本校の卒業生も活躍していて、それぞれ技術者として頑張っています。

- コメント: 0

卒業生の活躍

- 2023-08-10 (木)

- 測量環境工学科

測量環境工学科の茗荷です。

8月2、3日に岡山コンベンションセンターで開催された「おかやまSDGsフェア」に、令和4年度の卒業生の就職先が出展するという話を聞いて行ってきました。

おかやまSDGsフェアでは企業や自治体、高校・大学などが

「地域」海と山とまちの未来

「地球」日常生活と地球の未来

「産業」産業の未来

「人」多様性に満ちたウェルビーイングな未来

のテーマ別にブースを出展していました。

卒業生が就職した公益財団法人岡山県環境保全事業団では「地球環境の保全」「良好な生活環境の確保」「資源循環型社会の形成」「自然共生社会の形成」を主な事業領域とし、廃棄物処理事業、環境調査・分析事業を中心に地域貢献をしている公益財団法人です。

今回は「地域の生物多様性」というテーマで出展されていました。

卒業生から、埋立処分場跡地の植樹後10年間で緑化がどれだけ進んだのか、緑化による動植物の調査結果について、廃棄物焼却施設での発電についてなど様々な説明を聴きました。在校生にも分かり易く説明してくれました。

在校生は「とても分かり易く説明してもらい、環境に興味を持てました」や「就職活動の参考になりました」などと感想を述べていました。

- コメント: 0

測量技術の原理を使ったクイズに挑戦!

- 2023-08-09 (水)

- 測量環境工学科

測量環境工学科の茗荷です。

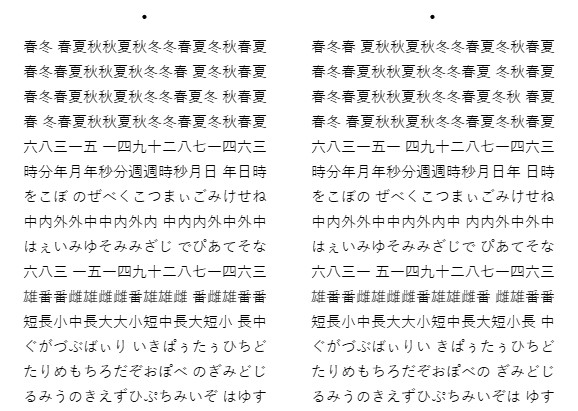

下の画像を”立体視”という見方で見ると、クイズの問題文が分かります! 是非、”立体視”を使ってクイズに挑戦してみてください。

この”立体視”はとある測量で使用されている技術です。が、むずかしく考えないで、”立体視”で検索してみてください。

ちなみに”立体視”をしなくてもよく見比べるとクイズの問題文がわかります。

8/26(土)のオープンキャンパスに参加して、「ブログを見ました。答えは○○です。」と言っていただき、正解した方には粗品をプレゼントします!

また、できなかった方も立体視が気になる、立体視が使われている測量技術が知りたいという方は是非、遊びに来てください。

- コメント: 3

来る日も来る日も、製図のハードワーク!

- 2023-08-09 (水)

- 建築工学研究科

皆さん、こんにちは。建築工学研究科の堂本です。

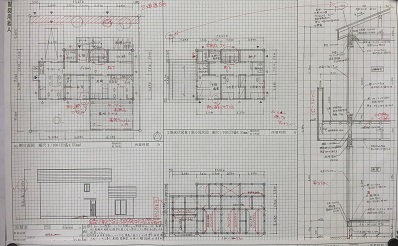

二級建築士製図試験対策の真っ盛りです。学生たちは夏休みを先延ばしにして登校しています。毎日毎日、来る日も来る日も図面を描いては添削指導を受けています。上の写真はその証です。

真っ赤になって返ってくる図面に向き合い、時には学生たちで指摘し合って、成長し続けています。一人だとたぶん折れてしまっているところを、みんなで乗り切ろうと頑張っています。応援よろしくお願いします!

- コメント: 0

8月のオープンキャンパス

- 2023-08-08 (火)

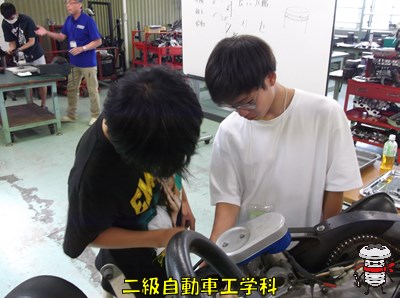

- 二級自動車工学科

皆さん、こんにちは。二級自動車工学科の広瀬です。

暑い日が続きますがしっかり水分とって頑張っています! 皆さんも体には気を付けてこの暑い夏を乗り切りましょう!!

さて、今回はオープンキャンパスの内容です。

過去に参加したことがあって、今回は友達の付き添いとして一緒に来てくれた方もいました。ありがとうございました(__)

体験実習で行った内容は「2サイクルエンジン」を使った、分解・組立・始動でした。

短い時間でも、エンジンの分解・組立・始動ができ、エンジンがかかった瞬間は毎回嬉しく思います! 自動車整備のやりがいに通じるとも思います。

今回のように、友達同士での参加も大歓迎です!! ぜひ、自動車好きの方は一度参加してみてください!

では👋

- コメント: 0

稲作からのメタンガスを減らす取組みが加速中

- 2023-08-08 (火)

- 食品健康科学科

皆さん、こんにちは。食品生命科学科の金子です。

暑い毎日が続いてますが、体調を崩さぬようにお過ごしください。

日本人の主食である「米作り」で発生するメタンガス(地球温暖化の原因)を少しでも削減しようという取組みが盛んになってきました。これも地球環境に配慮した動きですよね。

米は世界でも主食となっている作物の一つです。世界中の3.5億人以上に供給されています。ところが困ったことに重大な温室効果ガス排出源でもあり、世界のメタンガス排出量の10%を占めているそうです。

夏場気温が上昇するのに伴い、水が張られた田んぼの土壌は酸素が少ない状態になります。酸素を嫌う嫌気性の菌や微生物が、土壌中の有機物を分解し、メタンや硫化水素などな有機ガスを発生させるのです。

土壌中に溜まった有機ガスは、稲体を通じて大気中に放出され温室効果ガス増加の原因ともなっています。我が国ではこの有害ガスを除き、根の活力を高めたり、耐倒状性の向上、収穫量を上げるため、昔から「水田の中干し(土用干し)」を行ってきました。

この中干しを日本9か所でさらに1週間延ばす実験を行ったところ、メタンガス発生量が約30%削減されたそうです。米国やコロンビアでは、メタンガス発生量の少ない米の品種改良が進んでいるそうです。これも温室効果ガスを少なくする一つの方法です。

いろいろな方法を駆使し地球温暖化防止を進めたいですね。

食品生命科のOCメニュー

・野菜や加工品からのDNA抽出

・顕微鏡を使ってミクロの世界をのぞいて見よう

・大豆、豆乳から豆腐作りにチャレンジ

・無菌播種

等用意しお待ちしています。

- コメント: 0

UFOキャッチャーの製作

- 2023-08-08 (火)

- 電気通信工学科

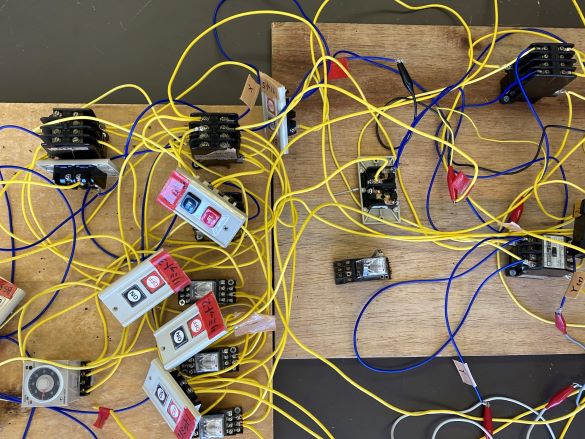

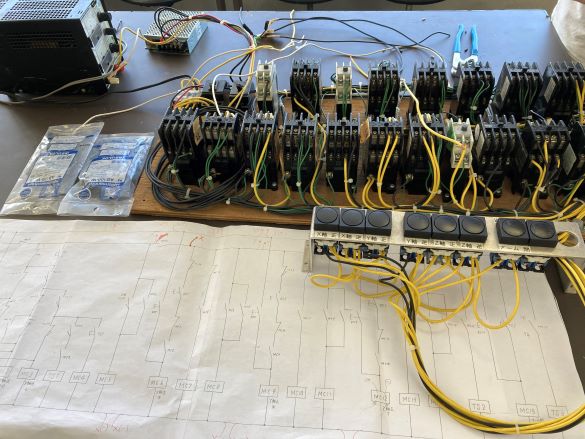

こんにちは。電気通信工学科の川本です。

来る11月5日(日)の学園祭に向けて、電気通信工学科2年生はUFOキャッチャーの製作に取り組んでいます。その製作風景を紹介します。

ゲームセンターのUFOキャッチャーの動きを研究し、配線図を書いて、制御装置を作成します。本体を動かす駆動部(モータなど)や、リミットスイッチ(本体を止めたり、次の動作をさせるためのスイッチ)を取り付け、動作確認をしながら制御装置を製作しました。

制御装置の完成写真です。動作確認をしながら、仮配線の長さを一本づつ決め、バラバラだった配線を結束バンドで綺麗にまとめました。

制御装置と本体を動かす駆動部をリミットスイッチへ接続しているところです。制御装置と本体への配線は、製作途中で一旦配線を外すことになるので、端子台に番号を付けて取り外しや取り付けがスムーズにできるようにしているところです。

まだまだ、完成には時間がかかります。ものづくりを楽しみながら頑張ります。

また、製作中の様子をお知らせします。

- コメント: 0