岡山科学技術専門学校 学科ブログ

3級技能検定に向けて

- 2021-10-08 (金)

- 国際機械工学科

国際機械工学科です。

12月の技能検定に向けて、機械加工(普通旋盤作業)の特訓中です。2時間の試験時間で写真(右)にある製品を加工できるように、旋盤の操作、材料の測定を繰り返し練習しています。

写真(左)の学生は中国から来た留学生で、日本語の勉強とともに専門技能の習得にも励んでいます。日本人1名とインドネシア出身の留学生1名の計3名が、検定の合格に向けて練習をしています。

それぞれの出身国は異なりますが、機械の分野を志して頑張っています。互いに切磋琢磨し技術を身に付けていって欲しいと願っています。

- コメント: 0

岡山の新たなスタートに参加しました🚩

- 2021-10-06 (水)

- 進路

進路指導課です。

10月に入りましたが、まだまだ暑い毎日ですね💦

9月に夏休みが明け、登校してきたカギセン生から、続々と寄せられているのは就職活動の結果報告です🚩

そして同時に、少しずつ一年生の就職活動もはじまりつつある様子が伺えます。

今日はちょっぴり“進路”とは違ったお話のご紹介です。

皆さんは、ここ岡山に“岡山芸術創造劇場 ”ハレノワ”が2023年9月1日にオープン🌟することをご存じでしょうか?

カギセンでは、この劇場のオープンに向けて取り組まれる様々な催しにインターンシップとしてお世話になっているのです。そんなご縁もあり、今回 【カウントダウンカレンダー】という、劇場オープンまでの日数をあらわしたカレンダー制作に参加させて頂きました✐

カギセン生、そしてカギセン職員が制作した、このカレンダー📅

こちらのtwitter〖@OK_geijutsusozo〗でご覧いただけます!!ぜひご覧ください👀

※ただ、いつ掲載されるかは忘れてしまいました・・・たしか9月末頃から10月にかけてであったと思います・・・毎日check!して頂けると嬉しいです!!!🙇

👇こちらはすでに紹介されたカレンダーの紹介です!twitterでもご覧いただけますよ。

- コメント: 0

楽しいぞ! プログラミング

- 2021-10-05 (火)

- 国際ICTものづくり学科

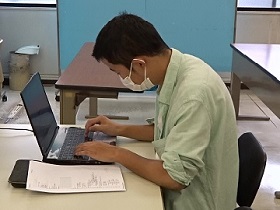

こんにちは、国際情報学科です。

留学生の皆さんがICTの勉強を始めてちょうど半年が過ぎました。

コンピュータとは、プログラミングとは・・・・から始まりました。何だかよくわからないなかでのスタートでしたが、皆さんよく頑張りました。そして今も頑張っています。

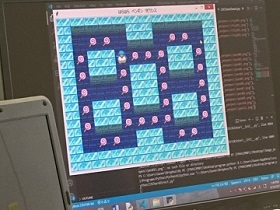

授業では「Python(パイソン)」というプログラミング用のことばを勉強していますが、半年が過ぎて、プログラミングはおもしろいぞと感じ始めた人たちが「楽しい」と言い始めました。

ならば、プログラミングをもっと楽しめるように「ゲーム作りに挑戦してみない」と声をかけると、何人かの人たちが手を上げました。下の写真はその人たちができあがりを楽しみにプログラミングをしている様子です。

コンピュータープログラミングの勉強は、上手に書かれたプログラムのマネをすることから始まります。上手にマネをしても、プログラミングエラーがでます。どうしてだろうを考えます。初めのうちはサンプルプログラムと見比べてエラーの場所を見つけます。でもそのうちに、エラーメッセージを見るだけで、エラーの理由や場所がわかるようになります。

なぜ正しく動くのか、なぜ正しく動かないのかを自分で考えて試してみることがとても大切です。ここで紹介した皆さんは、その勉強をプライベートな時間を使って、自らすすんでしています。

そんな皆さんを見ていると、私たち教師はもっと応援したくなります。

だいぶできあがりの形が見えてきました。・・・・ まだまだ続きます。

なお、テキストとして「Pythonでつくるゲーム開発入門講座(廣瀬豪著、ソーテック社)」を使っています。

- コメント: 0

オシャレな実習室です

- 2021-10-02 (土)

- 映像音響学科

映像音響学科です。

第2回目のペンキ塗りを実施しました🖌

皆さん覚えていますか? 2020年5月に投稿したこの写真📷

殺風景だった部屋を明るくしようと、思い切って壁全体を塗ったこの写真。

そして今回はさらに部屋の隅々まで明るい色を🌈ということで、黒い布で覆っていた各教室の壁を鮮やかな色に塗ってみました!!

とは言え・・・まだまだ作業中のため、今日は作業風景をご紹介🎤

完成の様子はまた改めてご紹介します🖌

ブログをご覧のみなさん、映像音響学科へぜひ遊びに来て実際のお部屋をチェックしてくださいね!!

- コメント: 0

【総務】#カギセンのミリョク6

- 2021-09-09 (木)

- 事務

こんにちは、総務課のしまだです。

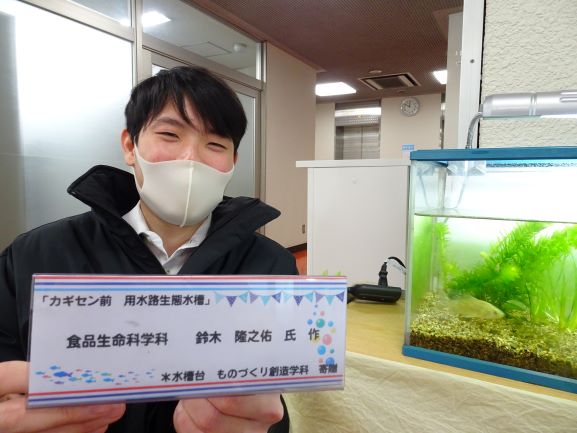

1月中旬の話になるのですが、この春、食品生命科学科を巣立った学生が、卒業前に素敵なものを学校にプレゼントしてくれました!(^^)!

当初、卒業研究の題材にと思っていた科技専の横にある用水路の生態系を調べた水槽をロビーに設置してはどうかと考えてくれたようです☆

水槽には、フナやヌマエビが優雅に泳いでいます(^^♪

水槽を設置するために、ものづくり創造学科(2022年4月より国際機械工学科)が水槽台を寄贈してくれました!!

また、開校当初は「生物工学科」という名前で、大きな水槽も設置されていたことから、当時の教員だった大月校長が、水槽用のライトや空気ポンプを設置してくださいました!!

私も、紹介プレートの装飾などで協力させてもらいました(*’’▽’’*)

学生にも教職員にも、また来校された方にも癒しを与えてくれる空間となりました♪〃

9月前には仲間も増えました♪

鈴木隆之佑さんは、地元に貢献したいという入学当初の夢を叶えるべく、地元愛媛県に戻り「海を通じ、世界の人々を幸せに-海の可能性を追求する-」をスローガンとしている【イヨスイ株式会社】に就職しました。

考えを形にする力をもった学生がいる

学生の思いを形にしてくれる先生がいる

それを後押ししてくれる教職員がいる

それがカギセンのミリョク!!

- コメント: 0

「陸上無線技術士」最高峰に3名合格

- 2021-09-08 (水)

- 電気通信工学科

電気工学科の三井です。

「第一級陸上無線技術士(一陸技)」は、無線通信分野における最上位の資格です。これをもってすべての無線設備の技術操作を行うことができます。そのため、通信業界、電波を扱う官公庁、および放送局においては必要不可欠な資格となっていて、就職活動では強力な武器となります。

「一陸技」を取得すると、国家公務員Ⅱ種試験において、筆記試験免除で通信関係の公務員になることができます。また、通信関係の実務経験を積むことにより、中学校や高校の教員免許を取得する道も開けます。

「一陸技」指導についてはこれまであまり積極的ではなく、自ら個別に指導を希望する学生に対してのみとしていました。それでも、合格して国家公務員になったりNTTに就職する学生が出てきました。

そこで本年はもっと広く積極的な指導をと考え、春休み中に「一陸技」希望者を募集して対策授業を行いました。その結果、7月の試験で3名の合格者を出すことができました。

| 学年 | 在籍数 | 受験数 | 1科目合格 | 2科目合格 | 免許取得 | 取得率(%) |

| 3月卒 | 13 | 1 | 1 | 7.7 | ||

| 2年 | 11 | 6 | 2 | 1 | 2 | 18.2 |

今回免許を取得した2年生

今回の指導は、われわれ教員にとっても貴重な経験となりました。今までは難攻不落の城のように感じていた「一陸技」が、手の届くところにあることが分かりました。今後はより多くの免許取得者を社会に送り出したいと思っています。

- コメント: 0

こんな様子でした – スペシャルデー

- 2021-08-27 (金)

- 二級自動車工学科

こんにちは! 二級自動車工学科の広瀬です。

なんと、ブログを書くのは初めてです。これからも書くことがあるのでよろしくお願いします。

新鮮味に欠けてしまいますが、7月31日と8月7日のオープンキャンパス・スペシャルデーの様子を紹介します。

下記の各企業様からそれぞれご自慢の自動車を展示していただきました。

岡山トヨペット様

岡山トヨタ様

山陽ヤナセ様

日産サティオ岡山様

協力いただいた企業の皆様、ありがとうございました。

参加いただいた皆様にとっても良い体験ができたのではないでしょうか。

「こんな車に乗ってみたい」でもいいのですが、私たちは「こんな車を整備したい」と思ってもらったほうが嬉しいかな。

二級自動車工学科では、どんな車でも整備できる整備士を育てます!

ぜひ、オープンキャンパスにご参加ください!

- コメント: 0

【総務】#カギセンのミリョク5

- 2021-08-24 (火)

- 事務

総務の島田です。

カギセンを花で華やかにしようと植物の手入れをしてくれる先生方がいます!!

食品生命科学科の金子先生(右)と大熊先生(左)です(^o^)/

新入生の入学や進級生の新年度を色とりどりのお花で迎えようと3月末に準備してくださっていました♪〃

上記の花は、ワスレナグサやキバナヒナギクなどです☆

季節に合わせた植物がカギセンを彩ってくれるのは嬉しいですね(^^♪

他にも、食品の先生方は水耕でトマトやルッコラなどを栽培したり、生花を培養したりと様々なことにチャレンジされています!!

6月は、コモンマロウというハーブが咲いていました☆

現在は、朝顔が咲いています♪

普段の学校生活でも、またオープンキャンパスなどでも、植物が持つ、かろやかな雰囲気が登校した学生や本校へ訪れた方を包み込みます(´ω`*)

そんな雰囲気づくりをしてくださる先生がいる、チャレンジすることを忘れない先生がいる

それがカギセンのミリョク!!

- コメント: 0

【総務】ドローン撮影の協力

- 2021-08-08 (日)

- 事務

これは2020年夏のお話

こんにちは!総務の島田です(^o^)/

暑い日が続きますが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか?

さて、岡山市街地に建設中のマンションに、カギセンがほんの少し関わっています!!

どういうことかというと…

「建設前のエリアをドローンで空撮をしたいので撮影のために本校の屋上を貸してもらえないだろうか」と、テレビCMなどを手掛けている企業から依頼があったのです\(◎o◎)/!

もちろん、快く協力!!

逆にドローンを使って実習をしている学科の学生のためにと、空撮の様子を見学させてくださいました♪〃

空撮についても色々とお話を伺うことが出来たようです(*´▽`*)

相互に協力しあえるって素敵なことですよね☆

貴重な空撮を見学できたこと、お話を伺えたこと、学生だけでなく教員にとっても有意義だったと思います。

ありがとうございました。

- コメント: 0

藍染生葉染めにチャレンジ!

- 2021-07-28 (水)

- 食品健康科学科

こんにちは。食品生命科学科です。

春先に植えた「タデ藍」が育ったので、夏休みに入る前に1年生の実習で藍染の生葉染めに挑戦しました。

「すくも」染めに比べ藍色は弱いですが、比較的簡単にはやく染まる特徴があります。

➀ 藍の葉を刈り取り、水と一緒にミキサーで砕きます。

➁ 砕いた葉を良く絞り、藍汁を作ります。絞った汁に染めたい布(今回はハンカチ)を浸します。

➂ 水で洗い空気にさらします。空気にさらすことで藍色が発色します。これを数回行い、濃い色に染めます。

➃ 生徒が作った作品です。もうしばらくすると空気に触れ、より緑いろから青に変わります。

生葉染めではウールがきれいに染まりますが、個性あるハンカチができました。

秋には「すくも」を作り本格的に染めてみましょう。

- コメント: 0