岡山科学技術専門学校 学科ブログ

今話題の電気自動車来校

こんにちは、二級自動車工学科の永岡です。

7/30(土)10:00~12:30 のオープンキャンパス特別企画に、今売れに売れている日産の電気軽自動車「サクラ」がやってきます。

近くを試乗することができますので保護者の方も是非ご参加ください。カタログもあります。

また、航続距離がのびて話題の日産「リーフ」によるプロパイロットパーキングの披露もあります。

(株)日産サティオ様、ご協力誠にありがとうございます。

それでは今回はこの辺で・・・

- コメント: 0

特別なオープンキャンパス! 建築工学科

- 2022-07-22 (金)

- 建築工学科

こんにちは。建築工学科の岡部です。

今回はオープンキャンパス特別企画のお知らせです。

7月30日(土) ①10:00~ ②14:00~

8月 6日(土) ①10:00~ ②14:00~

上記のオープンキャンパスは、いつもより実習時間を少し長めに取って実施します。

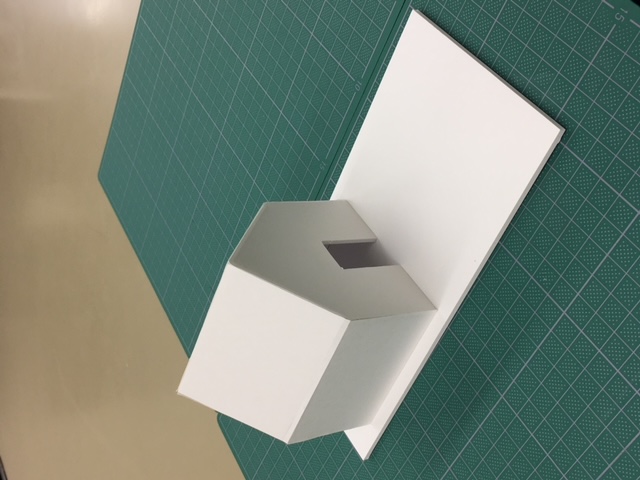

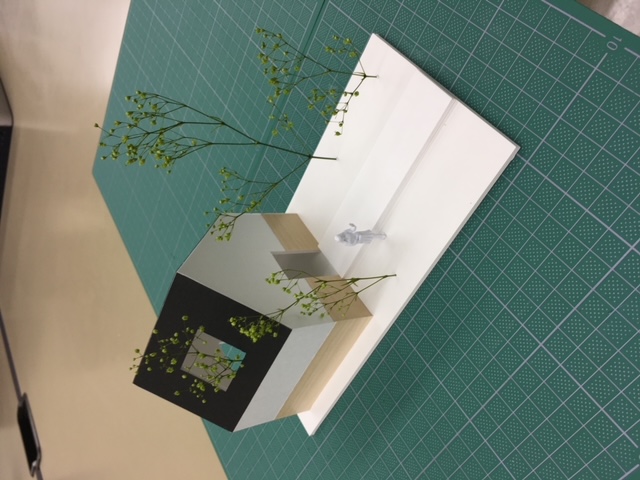

普段の体験実習では、写真のような白い住宅模型を作るのですが、特別企画では、さらに手を加えてオリジナルの作品を作ってもらおうと思います。例えば、こんな感じ(^^)

テクスチャシートや色画用紙を貼ったり、庭を作り込んでオンリーワンの住宅を作ってみよう!!

そして、さらにさらに・・・

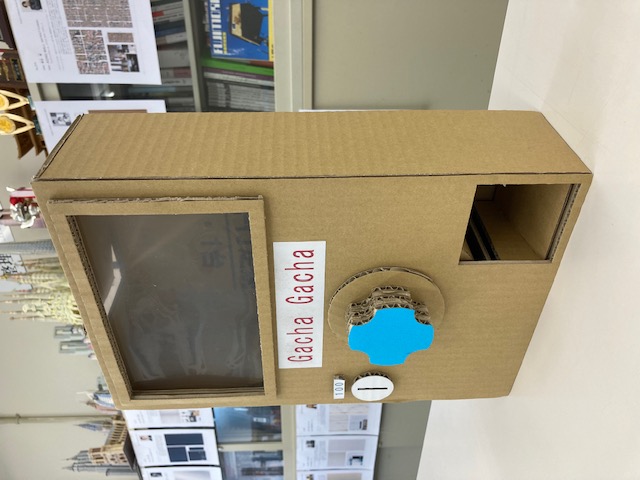

これは、2年生の学生が制作した段ボール製のガチャガチャマシーン!! 詳しくは言えませんが、特別企画当日はこれを使って”何か”します(笑)

お楽しみに!!

- コメント: 0

実習室の引っ越しとオープンキャンパスのご案内

- 2022-07-22 (金)

- 国際機械工学科

こんにちは、国際機械工学科です。

1年生、2年生の皆さんにはお知らせしていますが、9月から旋盤・フライス盤の実習室が移動します。引っ越しにともない、使っていない旋盤を廃棄処分することになりました。

写真は小型の旋盤ですが、重さは1000㎏(自動車1台と同じ)ぐらいあるので、専門の技術がないと移動できません。なかなか見る機会がないので、2年生が作業を見学しています。

この日は2台の旋盤を引き取ってもらいました。あとは六尺旋盤とフライス盤が2台ずつ残っており、7月末に移設する予定です。

話は変わって、ここからは夏休みのスペシャルオープンキャンパスのご案内です。

・日時

7月30日 (午前)10:00-12:30 / (午後)14:00-16:30

8月6日 (午前)10:00-12:30 / (午後)14:00-16:30

・テーマ

3次元CADと3Dプリンターの体験実習(手裏剣を作る)

2年生の実習で使う3次元CADの操作を体験してもらい、さらに3Dプリンターで実物の製品を作ります。機械の会社ではCADを使って設計をするので、将来は機械に関わる仕事がしたい、設計の仕事がしたいという方にはぜひ参加してほしいと思います。

- コメント: 0

国際情報学科のオープンキャンパス

- 2022-07-21 (木)

- 国際ICTものづくり学科

こんにちは。国際情報学科から、7月30日(土)と8月6日(土)のオープンキャンパスのご案内です。

この二日間のオープンキャンパスは次の予定で開催しますので、留学生の皆さん、ぜひおいでください。

7月30日(土)

午前:10:00~12:30

ホームページの制作を楽しみましょう。

午後:13:30~16:00

ラズベリーパイという小さなコンピュータに

いろいろなものをつないで、コンピュータに

よる制御を楽しみましょう。

8月 6日(土)

午前:10:00~12:30

ラズベリーパイという小さなコンピュータに

いろいろなものをつないで、コンピュータに

よる制御を楽しみましょう。

午後:13:30~16:00

ホームページの制作を楽しみましょう。

7月11日の写真付きのブログ「見て触れて、考えてみよう!」も見てくださいね。

- コメント: 0

インテリアを学ぶ!

- 2022-07-20 (水)

- 建築工学科

皆さん、こんにちは。建築工学科です。

夏休み前に行った2年生のインテリアの授業での住宅模型課題を、制作風景とともに紹介します。

住宅の外観だけでなく内装のデザインや家具も制作しているところが特徴です。

床などの内装に使う材料は何が良いか。その部屋にはどんな設備や器具が必要か。どんな家具がふさわしいか。

<1階の内装>

<テラスのある2階>

こうしてインテリア空間のアイデアを考えてデザインします。

また、模型のテクニックも学習します。スチレンボードやプリントシートなど、模型材料を使用して家具などのミニチュアを制作して空間を表現します。

そして、完成した一つ一つの建物が集まると”町並み”をつくります。

衣食住の三要素の一つである建築は、家具から内装(インテリア)、住宅などの建物、それが集まってできる都市や町並みをつくります。これが人々の“生活の場所”となります。安らぎの空間です。

皆さんも夏の思い出の“ひととき”に、あなたの”心地よい生活の場所”を考えてみませんか・・・・

- コメント: 0

アサガオとゴーヤ成長中

- 2022-07-20 (水)

- 食品健康科学科

食品生命科学科です。

暑くなってきました。かと思えば局所的に強い雨が短時間降ったりと、過ごしにくい天候が続いています。自然環境が今後どうなっていくのか非常に心配なところです。

そんな環境下で、5月に種をまいたアサガオとゴーヤが成長しています。左二つがアサガオで、右のがゴーヤです。

そこで、アサガオとゴーヤの蔓が巻き付く支柱を立てました。

アサガオです。

ゴーヤです。

この支柱もすぐに足りなくなるので、次はネットですね。

今後のオープンキャンパスのメニューです。

・無菌条件でブロッコリー種子を種まきしよう

・植物色素を分離しよう

・川の水の簡易的な水質検査をしてみよう。

・生きている酵母を顕微鏡で観察しよう

・ハーブチンキを作ってみよう

- コメント: 0

測量実習 second

- 2022-07-19 (火)

- 建築工学科

こんにちは、建築工学科です。

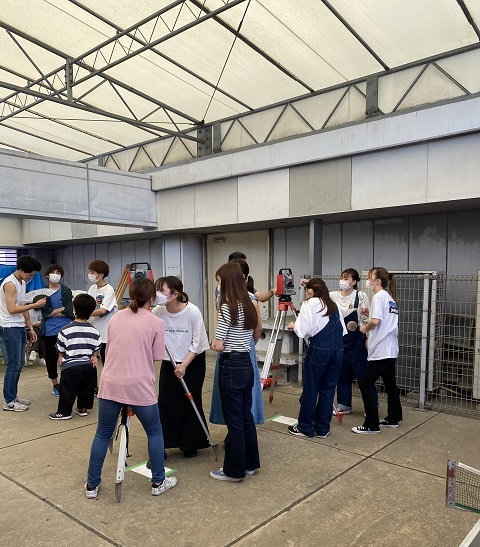

今日は、またまた1年生の測量実習の様子を紹介します。あいにくの雨だったため、屋根のある昭和町校舎7階テラスにて、高さ・距離・角度が測れるトータルステーションの据付実習を行いました。

トータルステーションは、工事現場にて位置出しを行う際に用いられる大変高価な機器です。正しい扱い方を知り、正確にすばやく据付けられることはとても大事なことです。

トータルステーションは、前回の実習で使ったオートレベルと比べて測れる種類が増えた分、据付時の調整ポイントが大幅に増えています。

苦戦しながらも、助け合い、頑張って据付けていました。

次回は、実際に計測を行います。その様子もブログにあげたいと思っていますので、是非ご覧ください。

- コメント: 0

外部講師による技術講習

- 2022-07-12 (火)

- 二級自動車工学科

こんにちは。二級自動車工学科の永岡です。

今回はスズキ岡山販売(株)様、東中国スズキ自動車(株)様のご協力のもと、1年生を対象に開催した技術講習会の様子を紹介します。

講習会の前半は座学でスタートしました。本校卒業生が、スズキ自動車のラインナップと走行性能やテクノロジーを、ビデオやパワーポイントを用いて説明してくれました。

アルトワークスやスイフトスポーツの動力性能、ジムニーの4WDテクノロジーは興味を掻き立てるものでした。

後半はいよいよ実習場に移動して、実車を使った技術講習です。やはり座学より実習でしょうと言わんばかりにやる気満々で取り組んでいました。マスターバックの作動点検とマニホールド負圧の勢いをブレーキペダルを踏みこんで体感しました。

ジムニーではスキャンツールを使用した故障診断の講習です。ここでも卒業生が講師として来てくれていました。今回、対象が1年生で部品名称がわからない(習っていない)ため少し苦労してました。

最後に人気車種ハスラーの故障診断です。エンジンをかけると振動が出ています。早速、診断機の出番です。イグニッションコイルNO.2に不良が出ています。あぁコイルの交換か?

コンピュータのコネクタを外して電源線、信号線をサーキットテスタにて点検を進めていくと正常です。コイル単体の点検も異常なし。アース回路を導通点検するとオーバーレンジ。故障箇所は2番のインジェクタアース線の断線が原因でした。

1年生には少し荷が重い故障診断でしたが、サーキットテスタの使い方やオーバーレンジ、電圧、抵抗の測定方法は授業でも学習したはず・・・・ もう少し講師の質問に答えられると期待していたのですが残念です。反省して、しっかり教育しないとと感じました。(笑)

スズキ岡山販売(株)、東中国スズキ自動車(株)の講師のみなさま、毎年、作業内容を思案していただきありがとうございます。また、採用担当をはじめ、ご協力いただいた皆様に心より感謝いたします。

それでは、今回はこのへんで・・・

- コメント: 0

Pythonで見える化

- 2022-07-12 (火)

- ICTライセンス学科

こんにちは。ICTライセンス学科です。

暑い日が続いていますね。あっという間に梅雨が明けて夏?と思ったら、梅雨に逆戻りのような天候で変な感じ(^^;

さて、以前の投稿で、ICTライセンス学科ではPythonというプログラミング言語を勉強していることをご紹介しました。今回もPythonネタです。

今回のテーマは、オープンデータ(いろんな人が公開しているデータ)を見える化しよう!です。

最近、こんなニュースがあったのを覚えていらっしゃいますか? 「命を救った「自由研究」 心肺停止の男性をAEDで救助 家族が連携」

小学校4年生の女の子とその家族が自由研究でAEDの設置されている場所を調べてまとめたことが役に立ち、心肺停止の男性をAEDで救助したというニュースです。自由研究でまとめた冊子が紹介されていましたが、たぶん手書きでまとめたのだろうと推測します。

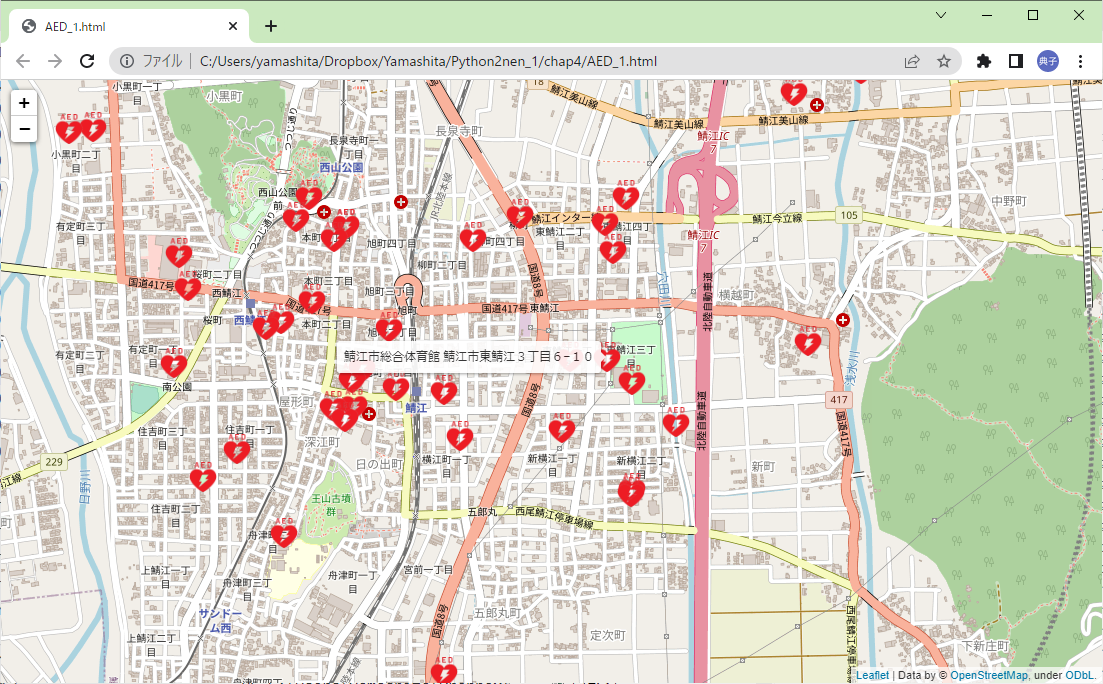

ならば、私たちはPythonでわかりやすく表示してみよう!

とはいえ、AEDの設置場所データがないと始まらないので、福井県の鯖江市からデータを拝借しました。福井県鯖江市では、地域の情報(例えば、店舗や避難場所、投票所、消火栓の場所)をオープンにしています。ここからAEDの設置場所のデータをダウンロードして地図を書いてみました。

マークにマウスをあわせると設置場所の名称と住所も表示します。

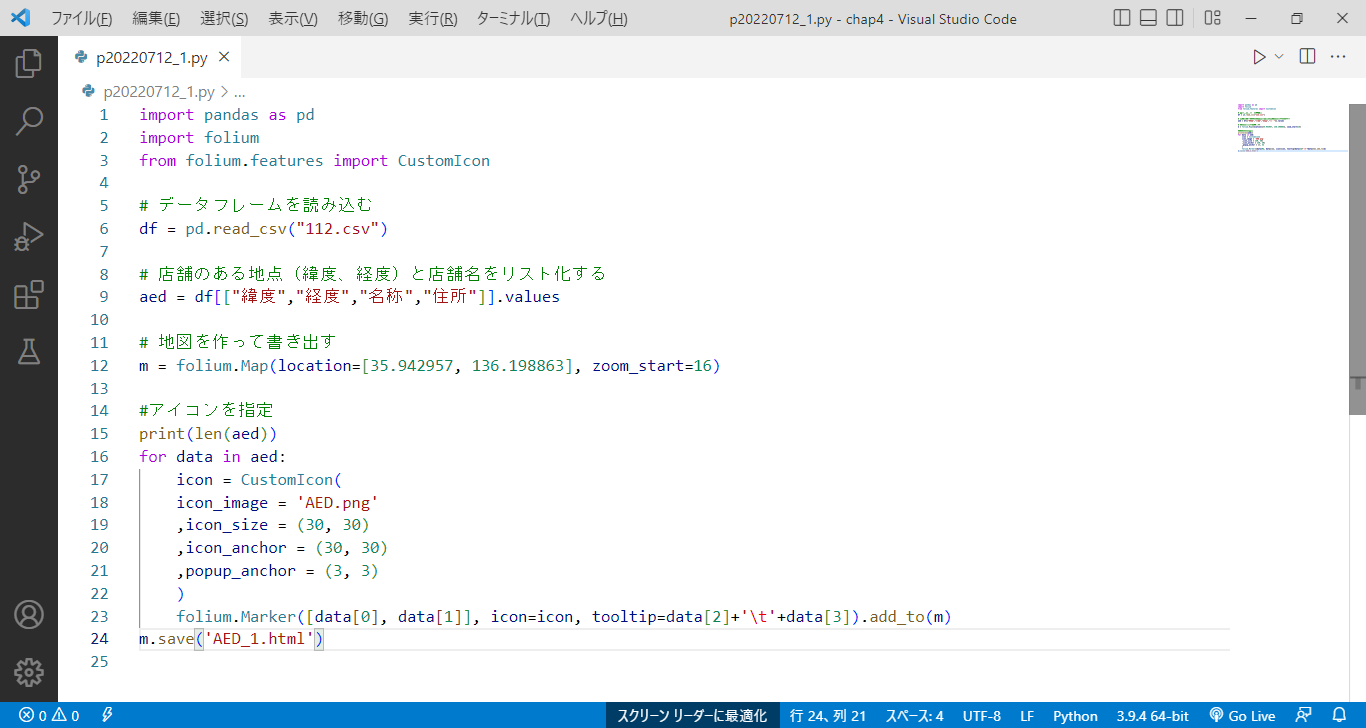

ソースコードはこんな感じです。

たった25行程度のプログラムで簡単にAEDの設置場所が見える化できました。身近な地域の有用なデータがもっと増えるといいなぁと思います。ICTライセンス学科ではまだまだPythonを使って役に立つプログラムを作っていきたいと思います。

夏のスペシャルオープンキャンパスでは、音声認識やアプリの作成の体験メニューを用意しています。是非体験にきてくださいね。

- コメント: 0

特別なオープンキャンパス

- 2022-07-12 (火)

- 測量環境工学科

測量環境工学科の茗荷です。

7/30(土)に特別なオープンキャンパスを実施します。

今回は企業様に来ていただき、測量の現場で使われているレーザースキャナという高価な機器を用いた三次元測量を体験していただこうと用意しています。

また、普段は計測しない「??」の計測もしてみようかと・・・・。

ぜひ遊びに来てください。

- コメント: 0