岡山科学技術専門学校 学科ブログ

第21回:ECUに見立てるワンボードコンピューター

- 2020-12-14 (月)

- 校長☆副校長

こんにちは、宮元です。

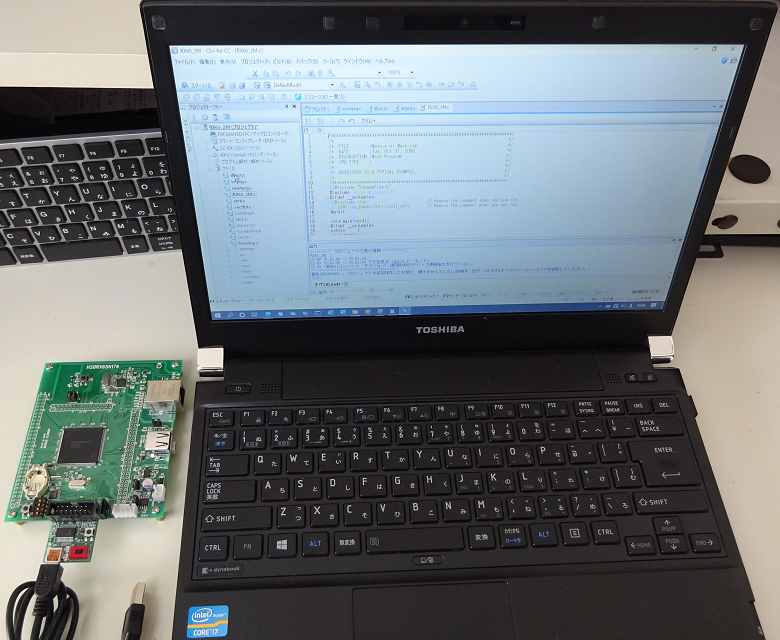

第19回目で、ECUに見立てるために購入したコンピューターを紹介しました。下の写真はそのうちの1台と別途用意したノートパソコンです。左のワンボードコンピューターで動かすプログラムを右のWindowsパソコンを使って書いているところです。

ノートパソコンには、ワンボードコンピューターで動くプログラムを作るための支援ソフトをインストールしています。先の融雪用散水機制御システムでいうと、ノートパソコンがACOSに、そのノートパソコンで動いているのがACOSで使ったクロスアセンブラーに相当します。

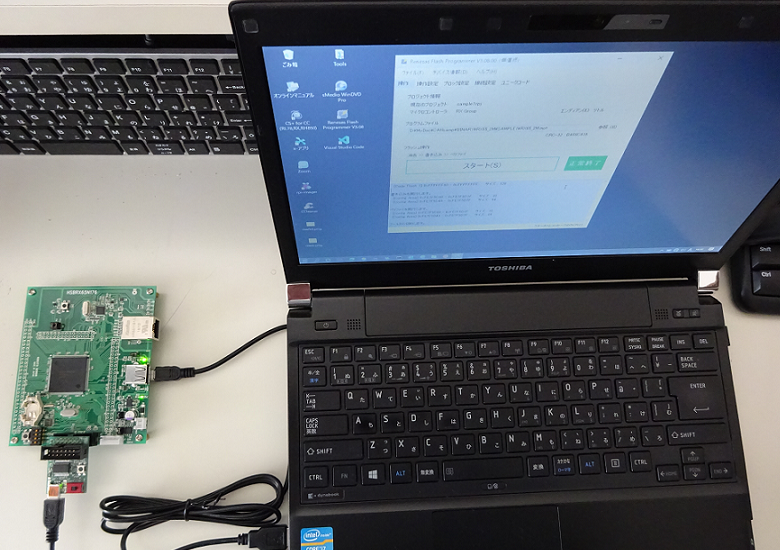

下の写真は、ノートパソコンとワンボードコンピューターをUSBケーブルでつないで、ノートパソコンで作ったプログラムをワンボードコンピューターに転送しているところです。プログラムを転送してくれるのも、開発支援ソフトの一部です。融雪用散水機制御システムのときのように、プログラム修正のたびにROMに書き直して実機まで持って行くのとでは作業効率が全然違います。

ここ重要です。Raspberry Piでは「Raspberry Pi OS(Windowsと同じ働きをするソフトウエア)」が動いていて、キーボードもマウスもディスプレイモニターもつなぐことができるので、Raspberry Pi単独でプログラム作りができます。

ところが、ワンボードコンピューターの中には今回購入したもののように、単独ではプログラム開発ができないものがあるのです。これも融雪用散水機制御システムのときのように、8080Aマイクロプロセッサーのためのプログラムを手書きして、ACOS上のクロスアセンブラーでアセンブルというのと方法・手段は違いますが考え方は同じです。家電製品や機械に組み込まれるコンピューターはそうなっていると思います。

- コメント: 0

岡山芸術創造劇場の誕生

- 2020-12-10 (木)

- 映像音響学科

映像音響学科です。

8日、本学科で外部講師による講演会を開催しました👏

内容は「岡山芸術創造劇場の誕生」。2年半後の夏、ここ岡山市に新たな劇場が誕生します。

最近では、様々なメディアでもこの話題は取り上げられていますので、きっと皆さんも

どこかで耳にしたことがあるのではないでしょうか👂

今日はその講演会の様子をお見せしたいと思います。

この日、講演してくださったのは、ちょっと長いタイトルがついている…

「岡山文化芸術創造 劇場開館準備室」から三國様と江原様です。

まず江原様には、劇場がどうして千日前という場所に建てられるようになったのか、

この劇場ができることでどのように岡山の街が変わっていくのか、そしてどのような

人が働く場所になるのかといったお話をしていただきました。

続いて三國様のお話は、舞台に関わる技術やコロナウイルスの影響を受けた業界の現状です。

バーチャルで様々な空間を創り出す技術に学生は見入っている様子でした。

「これから社会に出ていく学生が一人でも多く、この業界に携わってくれると嬉しい」

「夢を持っている人は絶対に諦めず挑戦し続けて欲しい!!」

そんな熱いメッセージをいただきました。

この講演に先立って放映した映像、『千日前に新しい劇場ができる』🎥

この映像の制作に、映像音響学科も携わらせていただきました。

撮影のカメラアシスタントを学生が担当したり、録音に立ち会ったりと貴重な体験をさせて

いただきました。カメラマンは本校卒業生が担うというふうに、総カギセン力での参加と

なりました💪

そしてそして、今回、この映像制作においてはなんと他の専門学校さんとのコラボも実現しました!

アニメーション制作としてコラボさせていただいたのは、中国デザイン専門学校様です。

初めてのコラボ♡ 同校から参加の先生がとても素敵な方で、ささっとイメージを絵にする姿にはとても感動しました!!

完成したアニメーションは映像の冒頭で見ることができますので、ぜひご覧ください☟☟

- コメント: 0

進路イベント盛りだくさん⛄

- 2020-12-07 (月)

- 進路

進路指導課です。

最近はブログ更新のペースがゆるやかなのでしょうか…

書くたびに季節が進んでいる気がします…💦

気を取り直して12月がスタートしました🎄

みなさん、クリスマスはワクワクしますか?🎅🎅🎅

私は、カーネル・サンダースがサンタ衣装になると、毎年テンションがあがります!!!

と余談はここまで。

さて12月に入ったカギセンの様子は!?というと。

この時期は進路指導課もバタバタ💦💦なぜかというと、秋から冬にかけて進路課では様々な会が行われるのです。

今年はとくに、コロナウイルスの影響により、開催時期が変更になっているため、例年以上にバタバタ(^-^;

先日、11月中旬にはカギセンを応援してくださる岡山科学技術専門学校 企業後援会の皆様と講演会を行ったり、情報交換をさせていただきました。

☝カギセンには就職を応援して下さる、”企業後援会”という存在があります!!

企業後援会に入って下さっている企業様は、本校で企業説明会を行って下さったりと、本校学生の就職を積極的にバックアップして下さる存在です。

そして、年明けには、

1年生の就活が本格始動🏁

1月には自動車関連の学生を対象にした企業説明会が開催されます🚗🚗🚗

これはカギセン学生のためだけに、たくさんの企業様が、会社について、仕事についてお話をしてくださる、貴重な貴重な場なのです!!

そしてそして、その翌週1月中旬には!

映像音響学科、食品生命科学科、電気工学科、建築工学科、ものづくり創造学科、測量環境工学科の学生の就活スタートに向けた、”進路指導の日”と呼ばれる会が開催されます。この会では、外部から講師の先生をお招きしてお話を聞くとともに、就職に関わる情報を得る機会となっています!

☝<昨年の”進路指導の日”の様子>

今年はどんなお話が聞けるのか楽しみです😃

年明けに開催されます ”企業説明会” ”進路指導の日”の模様は、また 皆様にもお届けさせて頂きます☆彡

お楽しみに♪♪

- コメント: 0

二級建築士試験対策講座-最終結果

- 2020-12-05 (土)

- 建築工学研究科

こんにちは。建築工学研究科の堂本です。

12月3日(木)に今年度の二級建築士製図試験の発表がありました。今年度から始めた社会人対象の二級建築士対策講座で、学科試験を通過した5人のうち3人(12/4現在)が合格を勝ち取りました。合格率は60%、全国平均(53.1%)をやや上回る結果でした。

製図試験対策は、①図面を何枚も描くこと、②いろんなプランを考えること、③時間内に描き上げることの3点が重要です。これらにどれだけこだわるかで、学習経験に関係なく成果を収めることができます。特に受講生は仕事に追われながらでもあり、受験勉強との両立が大変ですが、だからこそ教える側の適切なアドバイスや豊富なフォローアップによって、困難にも打ち勝つことができるのです。

今年度この3人は、コーチ的立場の教員と共に困難な状況に立ち向かい、二級建築士試験合格という栄冠を勝ち獲りました。各種資格学校と異なり専門学校の教員は、『教えるプロ』として学生や受講生に寄り添って先導をします。すでに次年度対策講座の準備を始めていますが、今回の検証をしっかり行い、更なる成果へつなげていきます。

- コメント: 0

水耕栽培日記➀ サニーレタス編

- 2020-12-04 (金)

- 食品健康科学科

食品生命科学科です。

11月からバイオ技術で育てた苗を、温室の水耕栽培で育てる実習を始めました。

初めは「サニーレタス」に挑戦!

苗を水耕栽培用の容器にセットし、栄養素を入れた水を循環させます。

2週間後にはだいぶ大きくなりました。あと1週間もすれば収穫かな? というところです。楽しみです。

1週間後収穫できる大きさになり、個々にカップに移しました。

水耕栽培は農薬もいらず、衛生的に収穫できます。初心者でも取り組みやすい栽培方法だと思います。

水の交換は1週間に1度程度でよく、土での栽培に比較し早く収穫できることも確認しました。

栽培した野菜は食品製造学実習で使っていきます。

次回は「花」に挑戦します。お楽しみに!

- コメント: 0

第20回:Raspberry Pi

- 2020-12-04 (金)

- 校長☆副校長

こんにちは。宮元です。

キーボードもマウスも接続できず、ディスプレイモニターですら普通のパソコンのようにはつなげない、Windowsのようなソフトウエアも搭載していないワンボードコンピューターのためのプログラムを書く。理解しなければならないことが多すぎて、心が折れそうになったとき目についたのがRaspberry Pi でした。

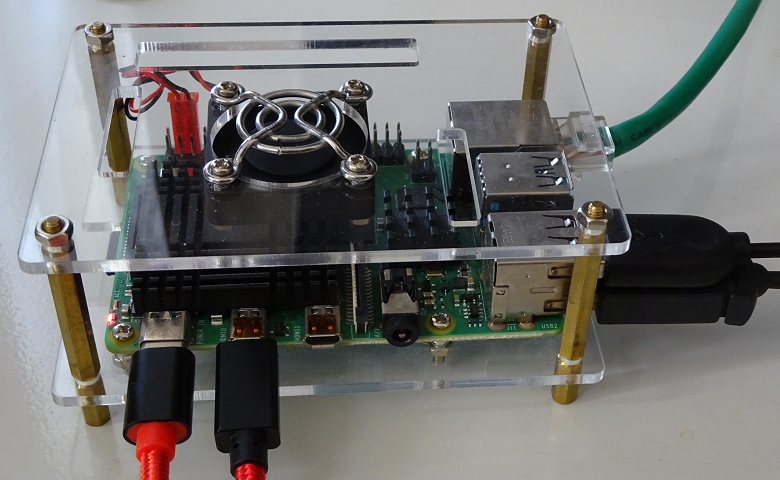

LANケーブル、キーボードにマウス、ディスプレイモニターと電源ケーブルがつながっています。赤いケーブル、透明のアクリル板、冷却ファン、ACアダプター等々、全部で1万5千円ほどでした。その全容はこうです。

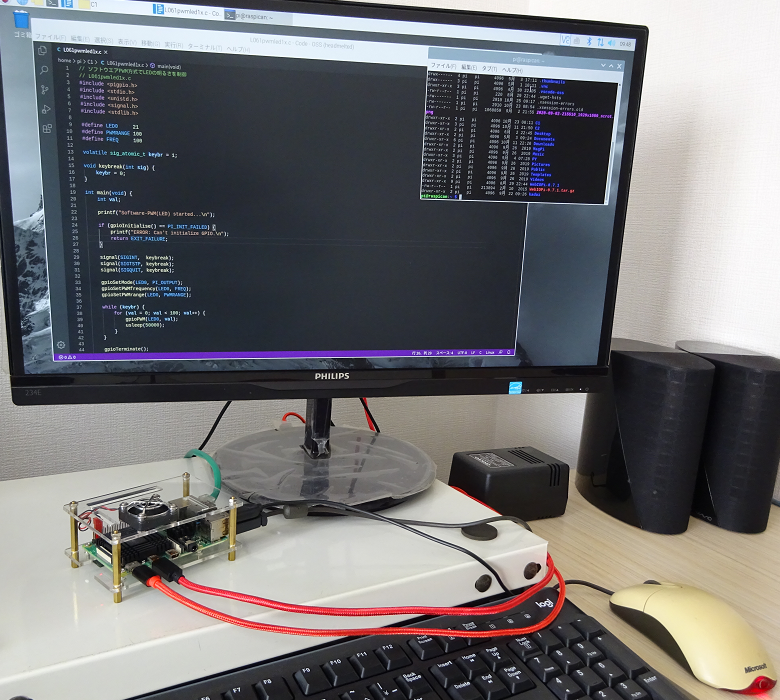

本体は小さいですが立派なコンピューターです。ディスプレイモニターにはWindowsパソコンで見られるようなものが見えます。このRaspberry Piで動かすプログラムを書いているところです。ここ重要です。

このコンピューターで動かすプログラムは、キーボードもマウスもディスプレイモニターもつながっていて、Windowsのようなソフトウエアも動いているこんな小さなコンピューターで作ることができるのです。

ところが一方、・・・・

- コメント: 0

舞台照明演出

- 2020-12-01 (火)

- 映像音響学科

映像音響学科です。

さて今日から、今年最後の月、12月に入ります🎄 間もなくやってくる冬休みにクリスマス🎄 お正月🎍 そして特別イベントの成人式🌸 と学生たちもきっとワクワク、ソワソワしていることでしょう😃

でも、でも!

ここからの約3か月は学年をまとめる大切な時期でもあります!! 年明けには学年末試験も待っている今..💦

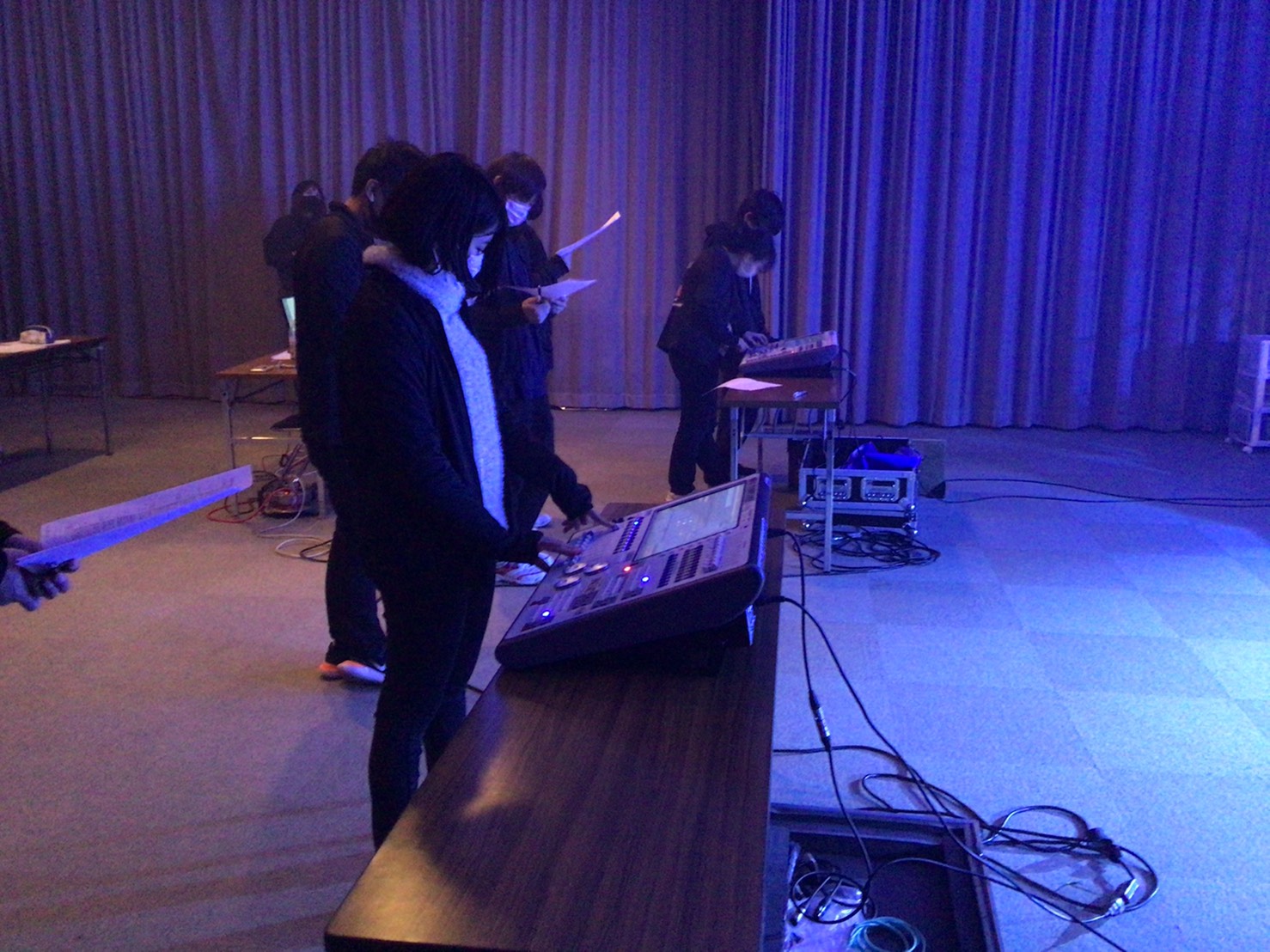

今日も映像音響の学生たちは一生懸命、勉強に励んでおります。 今日はそんな授業の1コマ💡照明実習💡です!!

ムービングライト💡

LEDライト💡

一般照明💡

といろいろな機材を組み合わせ、みんなが大好きな音楽に合わせて、照明オペレートを体験しました😃

ライブ会場などで照明演出を見て心を奪われたことありませんか?

私たちもそんな気持ちが忘れられず、裏方スタッフを目指して日々勉強に励んでいるのです!

だけど、だけど・・・・

いざ自分がオペレーターという照明演出を任されてみると..(-_-;)難しい..正解のない芸術の世界🌎

プロの皆様の世界観、本当にすごいです!!

いまできること。照明演出をたくさん見て、心に留める、そんなできることからコツコツと始めたい!! と思える授業でした。

次回は新たな授業をご紹介します♪ お楽しみにー♪

- コメント: 0

第19回:CANが動くワンボードマイコンをゲット

- 2020-11-24 (火)

- 校長☆副校長

こんにちは。宮元です。

私たちがインターネットに接続するにあたって、前回紹介したTCP/IPプロトコルに従った通信制御のプログラムを書いたりしませんね。誰かがそれを提供してくれていて、PCやスマホといった通信端末の中でこっそり動いているから、私たちは難しいことを考えることなくネットワークを利用できるのです。

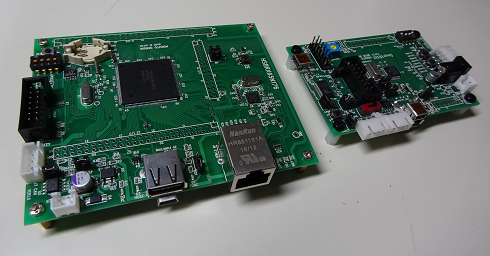

CANプロトコルに従って通信制御をするプログラムを書く技術は私にはありません。そこで、前々回紹介したPICのようなワンボードマイコンに、CANプロトコルに従って通信を制御する機能を搭載したものがあればいいのに、と思い始めました。買える範囲なら買ってもいいな・・・・ そう思ってインターネット上を探しました。そして見つけました。写真の2台を買いました。合わせて5万円でした。2020年1月末のことです。

ワンボードコンピューター2台ですが、それぞれがCANプロトコルに従って通信する機能をもっているので、それぞれをECUとみなしケーブルで接続してECU間通信(CAN通信)を体験してみようというわけです。

しかしその前に、これら2台のコンピューターのためのプログラムはどういう環境で書いて、そのプログラムをどうやってこれらコンピューターに移すのか、具体的なことを何も知りませんでした。あとでもう一度お話ししますが、これらにはキーボードもマウスも接続できません。ディスプレイモニターですら、普通のパソコンのようにケーブルさえつなげば使えるようにはなっていません。

そこで、週末に時間を見つけて、そのあたりのことの勉強を始めました。4月の下旬まではそうしていたのですが、そこにRaspberry Pi(ラズベリー・パイ)が割り込んできたのです。

今回はここまで。

- コメント: 0

必須の整備技術ーEV整備

- 2020-11-20 (金)

- 二級自動車工学科

こんにちは。二級自動車工学科の永岡です。

11/14(土)と15(日)、岡山県自動車整備振興会を会場にして「電気自動車等の整備業務に係る特別教育」が開催され、国際自動車工学科、二級自動車工学科の学生174名が受講しました。

自動車業界は環境問題を受けて排ガス対策に取り組んできましたが、現在ではより環境にやさしいハイブリッドカーや電気自動車、燃料電池車に注目が集まり、高電圧を使用するものが主流になりつつあります。これから自動車整備士を目指す学生たちにとっても避けては通れない知識・技術です。

本校では2年に一度、自動車車体整備協同組合様のご協力のもと、学生全員が受講できる体制をとっています。約7時間の長時間講習でしたが、モーターの構造や電圧昇圧のしくみなど、普段の授業とまた違った雰囲気で勉強になったのではないでしょうか?

また、安全衛生教育でも感電防止のためのゴム手袋やサービスプラグの取り扱いなど、ガソリンエンジンやジーゼルエンジンにはないことを学べました。

二級自動車工学科の2年生は来春から現場で実際に作業するようになります。この講習が少しでも役に立てばと願っています。

それでは今回はこのあたりで・・・

- コメント: 0

スズキ技術講習

- 2020-11-16 (月)

- 二級自動車工学科

こんにちは。二級自動車工学科の永岡です。

今回は11/16(月)に実施した「スズキ技術講習会」について紹介します。

スズキ岡山様、東中国スズキ様のご協力のもと、もはや恒例となった技術講習会ですが、本来は4~5月に1回目としてフレッシュマンセミナーを行い、2回目に今回の技術講習会、最後にCS(お客様満足度)の研修でまとめる3部構成です。ところが、新型コロナウイルス感染拡大に伴って残念ながらフレッシュマンセミナーが行えず、技術講習会からのスタートとなりました。

1年生対象に、新車3台(ジムニー、スイフトスポーツ、アルトワークス)を使用しての、スキャンツール(外部故障診断機)を用いた故障診断やデータモニタ閲覧からの故障個所の特定など、実践さながらのカリキュラムをご準備いただき、大変勉強になったと感じています。

1年生はまだ学習していない項目でしたが、興味津々で普段の実習では見せない集中力で挑んでいました。

本校の卒業生を中心とした講師構成にするというご配慮もいただきました。この春就職して間もない卒業生が流暢に説明しているのを聞いて、彼らの成長を感じ大変うれしく思いました。

来年には最後のまとめとしてのCS研修を楽しみにしております。

関係者の皆様には、大変お世話になりました。ありがとうございます。引き続きよろしくお願い申し上げます。

それでは今回はこのあたりで・・・

- コメント: 0