ホーム > 食品健康科学科

食品健康科学科 Archive

イチゴの移植

- 2024-04-09 (火)

- 食品健康科学科

こんにちは。食品生命科学科の大熊です。

暖かくなり、桜🌸も開花しています。新入生を迎える時期となりました。

様々な植物の新芽が続々と出ていますね。

わが家で増えたイチゴの株を学校のプランターへ移植しました。

春休み中にもかかわらず、新二年生が手伝ってくれました。

10株、プランターへ移植し、学校の玄関付近に置きました。

品種は「とちおとめ」🍓

おいしいイチゴの実を楽しみにしながら、水やりや草抜きなど世話していきます!

- コメント: 0

春本番近づく!実習で使用する果物作り

- 2024-03-18 (月)

- 食品健康科学科

こんにちは。食品生命科学科の金子です。

まだ寒い朝はありますが、季節は春本番に近づいています。学校に植えています「ブルーベリーが例年になく早く花を咲かせました。学校には、ラビット系の「バルドウィン」、 サザンハイブリット系の「ガルフコースト」を植えています。例年4月中旬に花を付けますが、このまま暖かくなると、今年は4月中旬頃に早くも結実しそうです。

実は実習でジャムを作りますが、早い時期に結実すると、成分が例年と違うのか、この事も検討したいと思います。

(写真上:バルドウィン

写真下:ガルフコースト)

そばを見ると、イチゴの花やジューンベリーの花も咲きだしました。また、生垣のオリーブ、スダチも新芽が芽吹き始めました、今年は早いですね。

食品生命科学科では、健康に関与した作物や果物を収穫し、機能性のある加工食品に加工する授業を行っています。興味ある方はまずは是非オープンキャンパスにお越しください。お待ちしています。実習のブログもご期待ください。

- コメント: 0

海ゴミプラごみ削減フォーラムに参加しました

- 2024-03-01 (金)

- 食品健康科学科

こんにちは。食品生命科学科の大熊です。

昨年10月に行った能登川用水を流れるごみの回収・調査活動の成果を、今年2月23日に岡山市内で開かれた「海ごみ・プラごみ削減フォーラム」(岡山県主催)で3名の学生が発表しました。

用水路のゴミの多くは分解されることなく海に流れ着きます。

海ゴミは年々増え続けており、このままだと2050年には世界全体の海ゴミの量が魚の量を上回る予想です。(日本財団ジャーナルより)

びっくりですね!

当日は、ステージとブースでの発表がありました。

ゴミ拾いやゴミの調査結果、またゴミに関するアプリの紹介等々興味深い発表がありました。

自治体、企業、中学校、高等学校、町内会など様々な団体がごみ問題に真剣に取り組んでいるのが分かりました。

私たちの発表の様子です。

ポスターを見に来てくれた人に説明しました。

食品生命科学科では能登川用水のゴミ回収の他に、2年前からJR岡山駅から昭和町校舎までの通学路のゴミ回収活動も行っていて、どのようなゴミがどれだけ道に落ちていたかを記録しています。

いろいろな環境問題がありますが、ゴミ問題もその一つです。

多くの人に(特に若い人に)海ゴミ問題の深刻さを知ってもらい、一人一人がゴミを道や川に捨てないようにしたいものです。ゴミの量が魚の量を上回ったら嫌ですからね。

なおフォーラムは地元山陽新聞で記事になっています。

山陽新聞デジタル版(2024/2/23 22時20分)

「瀬戸内海 ごみゼロへ意識高揚 岡山でフォーラム 活動発表や交流」

- コメント: 0

食品生命科学科・卒業研究発表会

- 2024-02-15 (木)

- 食品健康科学科

皆さん、こんにちは。食品生命科学科の金子です。

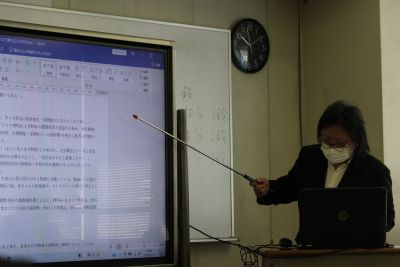

学年末試験も終わり、2年生にとっては卒業を待つのみですが、食品生命科学科では「卒業研究」のまとめで毎年苦労しています。今年も放課後残って実験やまとめに頑張っていました。今年はどんな発表になるのか楽しみにしていました。発表の中からいくつか紹介しましょう。

1、「フッ素の測定方法」

吉備中央町の水源でフッ素が流出したことをニュースで聞き、フッ素のことを調査しました。実験も行う予定でしたが、器具、試薬等実験レベルを超えていたため、実験は断念し調査のみとなりました。良く調査され、説明も分かり易かったと思います。

2、「緑茶の温度と抽出時間による抗菌性の違い」

緑茶には抗菌性(細菌等死滅させる力)があると言われますが、具体的に抽出時間、抽出温度にこだわり、大腸菌と酵母の抗菌性をシャーレの中で調査しました。両微生物ともに抗菌効果があり、風邪や喉が痛いときは、緑茶を90℃以上の温度で抽出し、飲用することが有効であることが分かりました。

3、「刺身の薬味における常在菌に対する抗菌性」

刺身に使う生の薬味には、刺身に付着している常在菌を殺したり減少させたりする効果が知られていますが、チューブに入った加工品でも同じ効果が得られるか調査しました。結果、加工の段階で加熱処理等されるため、ワサビ以外のしょうが、からしには効果がないことが分かりました。

4、「乳酸菌の人口胃液中での耐酸性」

腸まで届く乳酸菌のうたい文句で知られるヤクルトの「シロタ株」ですが、本当に腸まで届くのか、胃液と同様のpH 1.5の人口胃液を作り、シャーレ上での生存率を調べました。結果、シロタ株は80%の生存率を確保し、生き残ることが分かりました。生存菌、死滅菌どちらも有効に作用することから、健康のためには、積極的に乳酸菌を摂取することが大切であることが分かりました。

今年は細菌検査のテーマが多かったように思われます。来年はどんなテーマが出るか、引き続き指導してまいります。

*今後のオープンキャンパスのメニュー

●免疫機能を上げる調味料作り 発酵食品製造体験・みりん・チーズ・醤油

●環境関連メニュー ・COD 硝酸耐窒素等測定 ・苔テラリウム作成

●機能性食品製造 ・米粉パン製造 小麦アレルギー対応 ・ミラクルフルーツを使った酸味の抑制

・ハト麦を使った食品

等 ご用意しお待ちしてます。ぜひご参加下さい。

- コメント: 0

コレステロールゼロ・大豆マヨネーズ」作りに挑戦!

- 2024-01-19 (金)

- 食品健康科学科

こんにちは、食品生命科学科の金子です。

まだまだ寒い毎日が続きます。体調には気を付けてください。

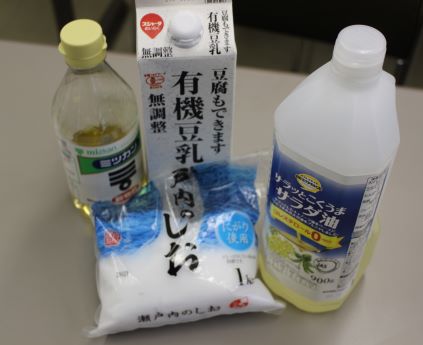

食品業界も「美味しい」「安い」だけでなく、より健康志向の強い食品開発に動いています。そんな中、コレステロールを気にする人が「マヨネーズ」を敬遠する傾向が見られます。そこで、コレステロールがない「大豆のマヨネーズ」作りに学生と挑戦しました。

マヨネーズは、卵黄に含まれる「レシチン」が酢と油をエマルション状にする技術で作る食品です。大豆にも「レシチン」が含まれるため作れるはずです。今回はより簡単な「豆乳」を使用しました。

➀準備する材料:植物油・豆乳・酢・食塩です。

➁製造方法:豆乳に味付けの食塩を少々溶かし、酢を入れよく混ぜ合わせます。

そこに植物油を2~3回に分け添加し、よく混ぜ合わせて、適度な粘度が出たらできあがりです。

簡単ですね!

試食の結果、多くの学生が大豆マヨネーズの方を好んで食べていました。

食品生命科学科は、健康をキーワードに食品や、発酵微生物を勉強する学科です。興味のある方はぜひオープンキャンパスにお越しください。

これからのオープンキャンパスメニュー

・市販牛乳でチーズを作ろう

・ジュースからDNAを抽出しよう

・無菌播種に挑戦

・土壌から黒麹菌を分離してみませんか

等用意していますので、お待ちしてます。

- コメント: 0

まるみ麴本店の見学

- 2023-12-18 (月)

- 食品健康科学科

こんにちは。食品生命科学科の大熊です。

12月になってやっと寒くなってきました。気がつけば今年ももう残りわずかですね。

本学科では毎年、食品の製造現場を見学しています。今回は、総社市美袋(みなぎ)で味噌、麹を製造されている「まるみ麹本店」を見学しました。まるみ麹本店は、高梁川沿いの自然豊かな場所にあります。

最初に社長から、麹、味噌について説明をいただきました。味噌は、大豆、塩、麹から作られます。説明の間に、美味しい甘酒を頂きました。甘酒は麹から作られます。麹とは、米などの穀物に麹菌を繁殖させたものですね。

麹を作る部屋です。

できたお味噌の熟成室です。何種類ものお味噌がありました。

他にも、お味噌を手作業で容器に詰めているところなどを見学しました。

発酵食品は健康にいいと言われており、現在注目されています。麹を使った発酵は日本独自の文化です。大事にしていきたいですね。

- コメント: 0

「新そば」打って食す

- 2023-12-01 (金)

- 食品健康科学科

こんにちは。食品生命科学科の金子です。

今年も「新そば」が出回る季節となりました。早速1年生の食品製造学実習で「新そば」の打ち方のコツを勉強しました。「うどん」と違い、そば粉にはグルテン(加熱時結着効果たんぱく)が含まれていないため、慣れないとぶつぶつと麺がちぎれてしまいます。その違いを学生が体験実習しました。「十割そば」を作るには難しいことから、属に言う小麦を2割入れた「二八そば」に挑戦しました。

ポイント① 加水量を適量、食塩の添加はせず、少なからず多からず粉にまんべんなく混合させます。

ポイント➁ うどんのようにコネず、まとめます。

ポイント➂ 次に素早く薄く広げます。

ポイント④ 次に広げた生地を素早く細く乾燥しないようにカットします。

ポイント⑤ 素早く沸騰した湯に投入。かき混ぜ過ぎない。

ポイント⑥ 速やかにそばを冷水で洗い、余計なヌメリを取ります。

だいぶ太いそばに仕上がりましたが、味はまあまあでした。コツさえつかめば「そば打ち」も簡単です。今年の年越しそばは自分で挑戦してみてください。

食品生命科学科では、身体の免疫力をUPする一つの手段として、「旬のものを旬のうちに使い、食する」ことを学んでいます。今後も続けていきたいと思います。

〇今後のオープンキャンパスメニュー

ペットボトルで「醤油」を作ろう

「ハト麦」の化粧水に挑戦

加工100%野菜、果物ジュースからDNAを抽出しよう

等を用意しお待ちしています。

- コメント: 0

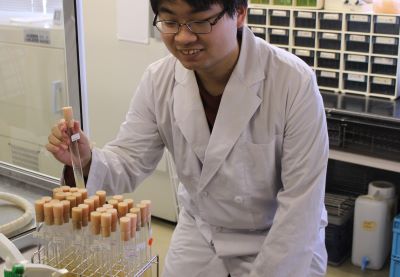

今年も卒業研究の時期が

- 2023-11-01 (水)

- 食品健康科学科

食品生命科学科の金子です。

季節が足早に過ぎて行きます。そんな中、今年も卒業研究の時期がやって来ました。授業や実習で学習した内容を活用し、自分のやりたい研究に取り掛かります。「刺身の薬味に抗菌性はあるのか」や、缶詰め食品における「缶から食品に溶出する有害物質の有無」とか、「緑茶の抽出温度の違いによる抗菌性の違い」などのテーマが上がっていました。今から結果が楽しみです。

まずは文献を調査し、実験方法の確認、使用原材料、実験手順等を調査します。

抗菌性などの実験に使用する微生物は、学科保存微生物を使います。

その後、目的の研究に向け実験を開始します。

最後は「卒業研究論文」にまとめ、発表会で締めくくります。今年度も発表会を2月に予定しています。多くの方の視聴をお待ちしています。

*これからのオープンキャンパスメニュー

・ナチュラルチーズ作り、クリスマスリース作り、無菌播種、ハーブエキス抽出 等

- コメント: 0

能登川用水のゴミ回収活動開始!

- 2023-10-12 (木)

- 食品健康科学科

食品生命科学科の大熊です。10月になり、カギゼンでは後期の授業が始まりました。

この時期から農業用の水の需要が減ることもあり、能登川用水の水位が下がっています。冬水と言われています。このタイミングで、岡山市から許可を頂き、環境教育活動の一環として、カギセンのすぐ横を流れている能登川用水に園芸用ネットを設置し、どのようなゴミが用水を流れているか回収し、一か月間調査することにしました。この活動は、山陽新聞社の吉備の環アクション「里海 未来へ」に協賛させていただいたものです。

長年海ゴミ問題に携わっておられる、みずしま財団の塩飽さんのご指導により、用水路に鉄パイプを渡し、園芸ネットを括り付け、ネットの下側は石を詰めた土嚢で固定しました。

用水に入って作業するため胴長を着用しています。

用水の中からネットを固定しています。

今回のネット設置の作業中に回収したごみです。アルミ缶は、消費期限の日付から、いつ頃捨てられたか推定できます。

海ゴミの7割は、陸上から流れ出たものだそうで、陸上のゴミを海に到達させないことが重要です。

今回の活動では、10月31日まで毎日観察します。毎週火曜日には用水に入りごみを回収する予定です。

- コメント: 0

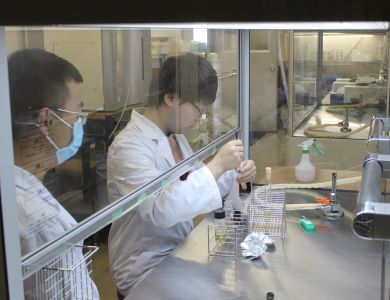

食中毒菌の検出実習

- 2023-09-26 (火)

- 食品健康科学科

こんにちは、食品生命科学科の金子です。

日中はまだ暑い毎日が続きます。体調を崩さないようしてください。

食品生命科学科では、食中毒菌の検出実習もしていて、今日は嫌気性細菌の食中毒実習を行いました。空気がない状態で生育可能な細菌が嫌気性菌です。クロストリジウムやボツリヌス菌という名前を聞いたことがあると思います。

通常は「シャーレ」を使用し細菌を培養します。もちろん嫌気性菌もシャーレを使用し、空気を除いて培養させれば良いのですが、今回は簡単に空気が抜けるパウチを使う方法にて実習を行いました。

検体として、嫌気性菌が出現しそうな食肉と、空気を除いた真空加工品を使いました。一定量のリン酸緩衝液に検体を添加し、すり潰した水溶液を37℃で1夜培養します。翌日培養したその水溶液を一定量測定するパウチに入れます。

その上からお風呂の温度程度に加温した嫌気性菌検出培地を混合した後、空気を除いてシールし37℃で培養します。

過去の実習で食肉から嫌気性菌が検出されたことはありましたが、真空された食品からは細菌は検出されていません。さて今回はどうでしょうか。培地は黄色ですが、嫌気性菌が存在したら、黒色のコロニー(斑点状のもの)が現れます。

日頃の学習から、どんな食材や食品にどのような危険な食中毒菌が潜んでいるのか把握し、適切な対応が出来る技術者の養成に努めています。食品微生物の実習でした。

今後のオープンキャンパスメニュー

・無菌播種

・加工品からDNAを抽出しよう

・簡単な水質検査:CODキット使用

・大豆から豆腐造り

・チーズを作ろう

等

お待ちしています。

- コメント: 0

ホーム > 食品健康科学科