ホーム > 国際機械工学科

国際機械工学科 Archive

タブレットで遠隔操作!

- 2018-11-08 (木)

- 国際機械工学科

ものづくり工学科の湯浅です。

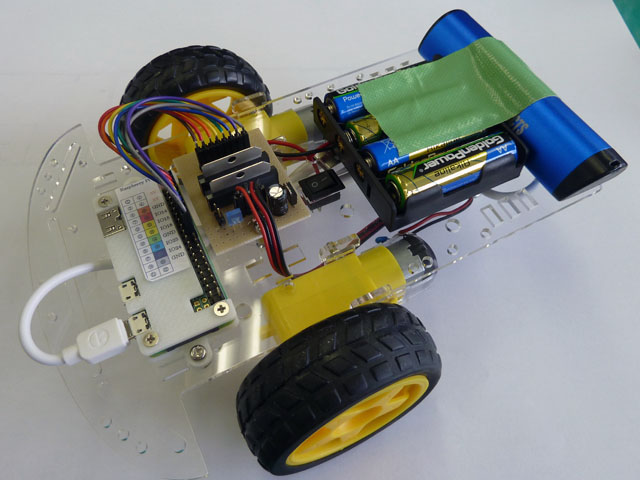

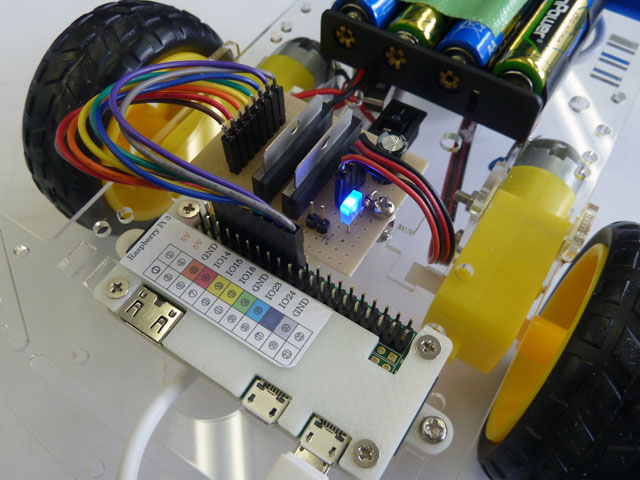

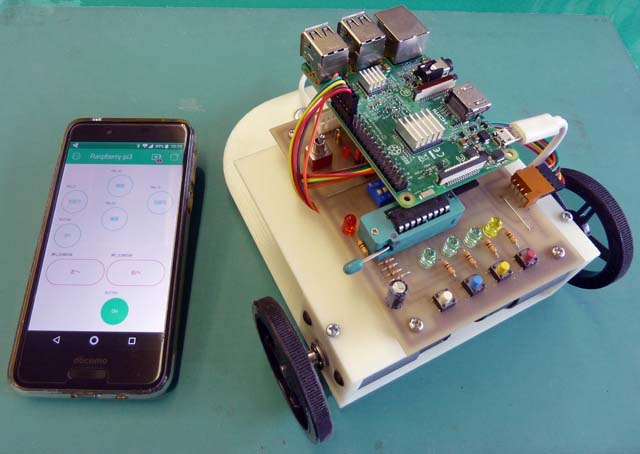

今回は、小型のコンピューターである Raspberry Pi Zero を使ったマイコンカーを作ってみました。

車体には、ギヤ付きのモータや、そのモータの正転反転やスピードを制御するコントロール回路を実装したプリント基板、バッテリー、それに Raspberry Pi Zero を搭載しています。

後部に白っぽく見えるのが Raspberry Pi Zero です。

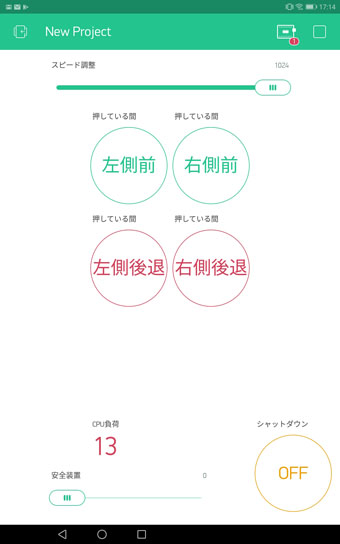

あとは、タブレットでコントロールするための画面設計です。

スピードのコントロールや前進、後退のスイッチを割り当てて完成です。

両方がインターネットに接続されていれば、どこからでも操縦ができます。

今後は、これをIoTの授業に取り入れてみたいと思っています。

- コメント: 0

ものづくりの具体例(4) ~3Dプリンタの活用~

- 2018-08-10 (金)

- 国際機械工学科

ものづくり工学科の湯浅です。

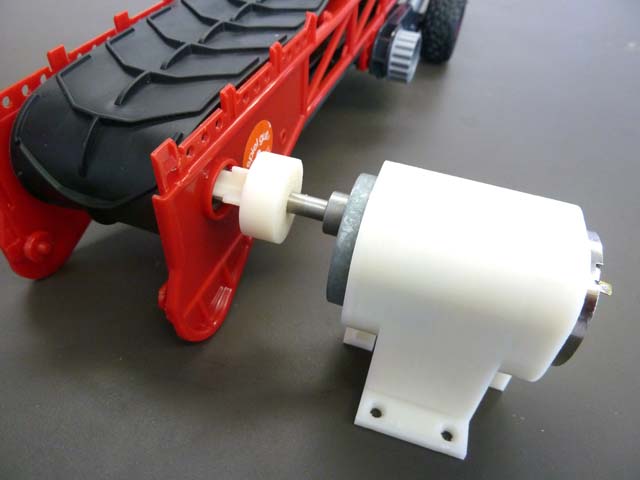

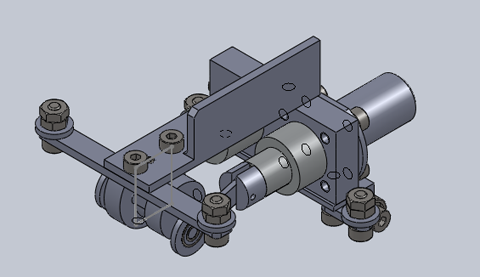

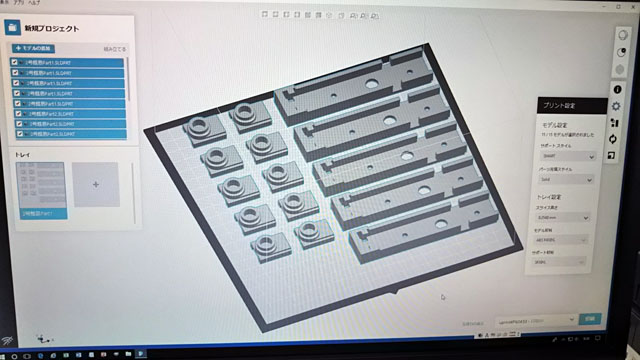

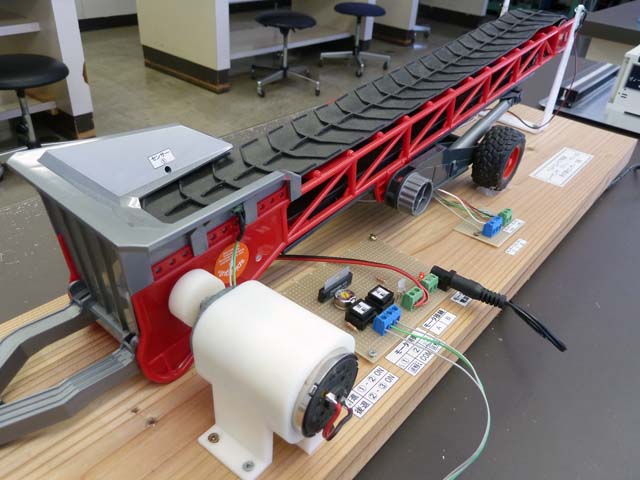

今回は、シーケンス実習で使うベルトコンベアの模型製作に3Dプリンタを活用してみました。

元々は、手回しで動かすように作られていたベルトコンベアなのですが、駆動用のモーターを取り付けることができれば、制御回路を付けて正転、反転、スピードの調整などができるのではないかと考えて製作を開始しました。

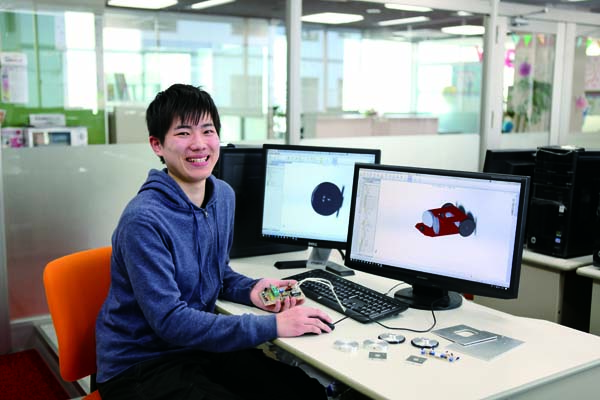

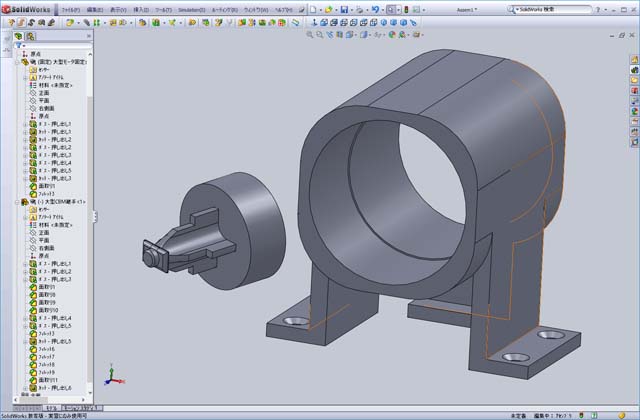

まず、3D-CAD「SolidWorks」を使って、モーターとコンベア軸をつなぐ継手と、モーター固定用のアダブターを作図します。

いろいろな動きをさせるための制御回路を追加して完成です。これだけのことですが、それでも大・小いろいろな失敗を重ねた結果です。

これを使って、シーケンス制御の実習ができるので、今後が楽しみです

- コメント: 0

ものづくりの具体例(3)

- 2018-07-23 (月)

- 国際機械工学科

ものづくり工学科の湯浅といいます。

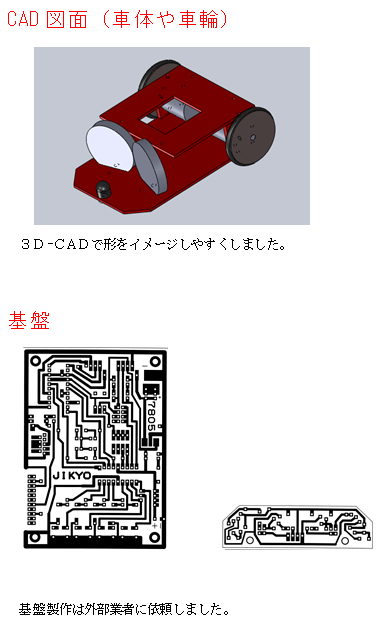

以前に3Dプリンタを活用して作っていたマイコンカーをこのたび機能アップしてみました。今までは、赤外線リモコンで操作するか、赤外線センサーで障害物を避けて走るかでしたが、今回はIoT技術を活用してインターネット経由でのコントロールを可能にしてみました。

使ったのは、Raspberry Pi という超小型のコンピュータで、Wi-Fi経由でインターネットに接続しています。

スマートホンの画面をタッチしただけで、簡単に動かすことができます。

ネット環境があれば遠く離れた場所からでもコントロールできるので、今後は、IoTを取り入れた実習装置の製作にも力を入れていきます。

- コメント: 0

ものづくりのプロセス

- 2018-04-23 (月)

- 国際機械工学科

ものづくり工学科・小林敏則です。

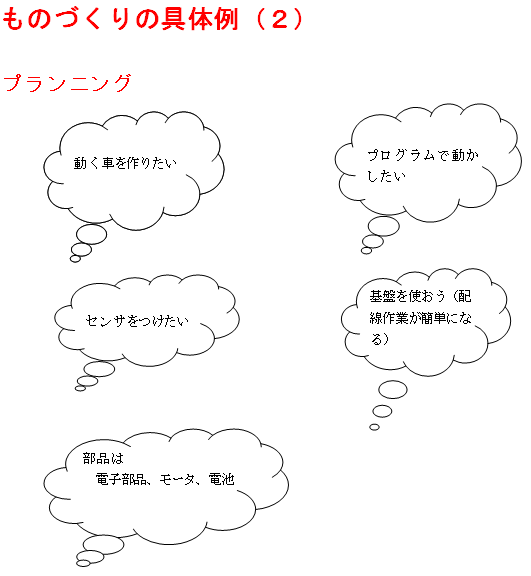

平成31年度に生まれる「ものづくり創造学科」の目指すものについて、ブログ上で説明します。

ものづくりとは

ものづくりとは幅が大変広いものです。工業製品に限らず、農作物や料理、芸術作品などもものづくりといってよいと思います。

ものづくり創造学科がめざすものづくり

ものづくり創造学科が考えるものづくりは、「アイデアをかたちに」することです。機械や工具を使って部品を作ること、部品を組み立ててメカニズムにすることもあります。これを動作させるときはモーターなどの動力を使います。電気回路や電子回路と組み合わせることもありますし、プログラムを組み込んで自動運転させることもあります。

ものづくりの具体例(1)

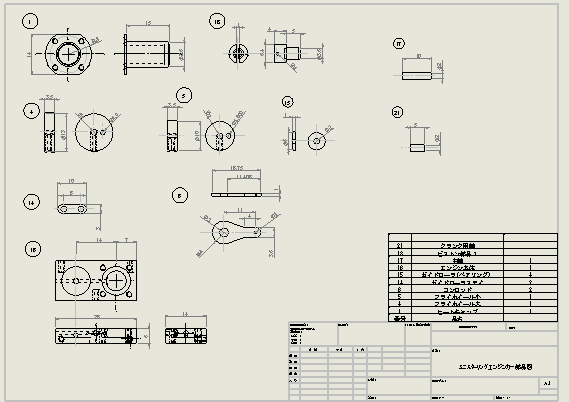

例として、図1のようなミニスターリングエンジンカーでものづくりのプロセスを考えてみます。

1) 何を作るか・・・手のひらサイズのスターリングエンジンカーを作りたい。

小型のものであれば、いろいろな人たちの興味をひきやすいのではないか。図2のような模型スターリングエンジンを走らすことはできないかが発想の原点です。

図2 注射器を使った木製スターリングエンジンカー

2) プランニング・・・手書きでスケッチするなどしながらイメージを作ります。

「このエンジンに後輪二つをつけてやれば車になるのでは・・・」

3) 形にする・・・図3のように3D-CADで形状を描きます。

画面上で部品同士の干渉チェックもできます。3Dプリンタで部品を作ることもあります。

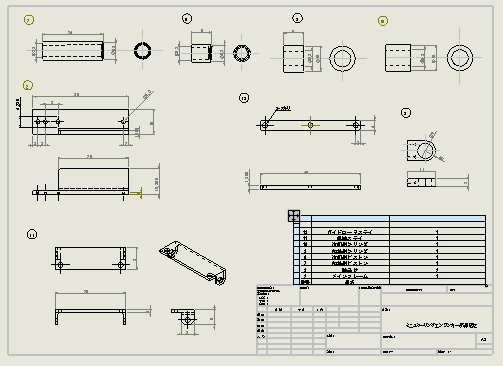

3Dプリンタで形状を決めると、図面は3D-CADソフトに書かせることができます。このプロセスは以前、図面から部品を作成し、組立後に動作確認や干渉チェックしていた時代の流れとは大きく異なっています。こうして作成した図面(製作図)が図4,5です。

図4 ミニスターリングエンジンカーの部品図①

4) 試作・・・機械や工具を使って部品を作ります。

部品によってはヤスリなどで手仕上げすることもあります。

このエンジンカーでは旋盤(図6)、フライス盤(図7)、ボール盤(図8)や万力や定盤(図9)を使いました。

5) 組立・運転・・・ 部品を作り組み立てても、うまく動くとは限りません。

そこから試行錯誤が始まります。思ったように動かないときは、その原因を考えながら部品の再加工や再組立てが必要になってきます。

このエンジンでも、組み立てたが動かないという状況になりました。組み立てたとき、エンジンの上死点(下死点)で空気を圧縮(膨張)させる手ごたえがないといけないことは、他のエンジンを作った経験からわかっていましたから、十分な機能になるようピストン、シリンダ、シール材、加熱筒などひとつずつを見直していくことにしました。

結果的には組立精度が上がるようにエンジンの過熱筒を工夫したのがよかったように思います。このエンジンでは、動いたときの達成感というより、何とか動いたという安心感のほうが大きかったように思います。

6) 今後の展開・・・教材として取り入れる、外部での展示に使う、オープンキャンパスで活用するなどが考えられます。

まとめ

今回の紹介例には電子回路などは全くありません。次回は電子回路やプログラムを取り入れたものづくりについて紹介します。

- コメント: 0

ものづくり工学科が変わります

- 2018-04-10 (火)

- 国際機械工学科

ものづくり工学科・小林です。

平成31年度から、ものづくり工学科はものづくり創造学科に変わります。

技術の変化は急激で、ものづくりの現場も大きく変化しています。見られる変化の一つが、IoTといわれる技術が導入されてきていることです。そのような変化に対応するためには、その技術がどのようなものか理解することが重要であると思います。

平成31年度から新しくできる ものづくり創造学科 では、金属加工、3D-CAD、電気情報などの座学や実習に、IoTに関係する授業を積極的に取り入れていきます。

夢を形に ものづくり 夢づくり 人づくり

オープンキャンパスの内容にも、IoTを取り入れていきます。ふるって参加してください。

- コメント: 0

卒業製作作品が完成

- 2018-02-20 (火)

- 国際機械工学科

ものづくり工学科の湯浅です。

今年も2年生が取り組んでいた木材加工の卒業製作作品ができました。

半年以上の期間を通じて各自が考えてデザインしたものの図面を書いて、自分で加工組み立てて仕上げています。

Ⅰ 釣り竿掛け

家にあるたくさんの釣り竿やリールを整理したくて竿立てを作りました。竿の間隔を決めたり、溝を掘るのが大変でした。

Ⅱ 本棚

少し個性的な本棚が作りたくて、こんな形になりました。

釣り船をイメージしたキー掛けと、引き出し付き小型棚を考えて作りました。

Ⅳ 折りたたみ椅子

自分が座れる折りたたみ椅子を考えて作りましたが、長さや倒す角度を決めたりして、ホゾを作るのが難しかったです。

- コメント: 0

「おかやまテクノロジー展2018」

- 2018-01-22 (月)

- 国際機械工学科

ものづくり工学科・小林です。

1月17日(水)と18日(木)、コンベックス岡山で「おかやまテクノロジー展2018」が開催されました。岡山の技術が一堂に集結した中四国最大規模の技術展です。ものづくり工学科の1、2年生が18日、172社・機関の出展物を見学しました。

展示内容は切削・研削、溶接・製缶、金属形成、工具、金型・治具、樹脂成形、電気・電子機器、設計(CAD)、プレス・金型など多岐にわたるもので、最先端レベルの技術・製品が展示されていました。

授業で学習する内容とも密接に関連しており、教科書でしか見る機会のない機械・機器の実物を目の当たりにすることができました。

- コメント: 0

自作できないか!?

- 2018-01-19 (金)

- 国際機械工学科

ものづくり工学科・小林です。

ものづくり工学科の金属加工の実習では鉄を削ることが多いのですが、切削にともなって切粉が飛散します。作業後の清掃のとき役立つのが写真1のような永久磁石を利用した切粉を集める道具です。

ところがこの道具、取手の部分が弱く、丁寧に扱わないと付け根から折れることがあります。写真2はその部分を作り直したものです。

修理のため、一度分解して構造を確認し、柄の部分に穴をあけ棒を通し、指がかかる部分は鋼板を曲げて持ちやすくしました。新しいものを購入すれば簡単に手に入りますが、部品が壊れたとき、簡単なものなら知恵を絞って新しい部品が自作できないか考えることも重要だと考えています。

- コメント: 2

3Dプリンタで窓を修理

- 2018-01-11 (木)

- 国際機械工学科

ものづくり工学科の湯浅です。

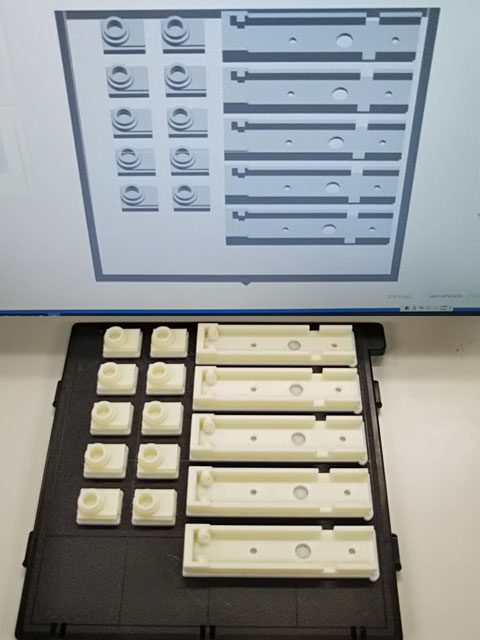

校舎の窓の一部が特殊なものなのですが、そのスライド部分のパーツが壊れてしまって開閉ができなくなっていました。修理したくてもメーカーにも交換用のパーツがなく、窓を開けることなく放置していました。そんな中である人が「3Dプリンタで部品、作れるんじゃない?」。そこで今回、3Dプリンタで同じ形状のものを作って修理を試みました。

CADで正確な図面を書くのは大変でしたが、図面さえ完成すれば後はプリンタまかせです。今回は、7時間ぐらいかけて10セットのパーツを同時に作ってくれました。でき上がったものは強度もあり、十分実用的、何年か振りに開け閉めができるようになりました。

3Dプリンタを利用して、教材以外の実用的なものを作ったのは実はこれが初めて。ちょっぴり感動しました。

- コメント: 0

ホーム > 国際機械工学科