ホーム > 建築工学研究科

建築工学研究科 Archive

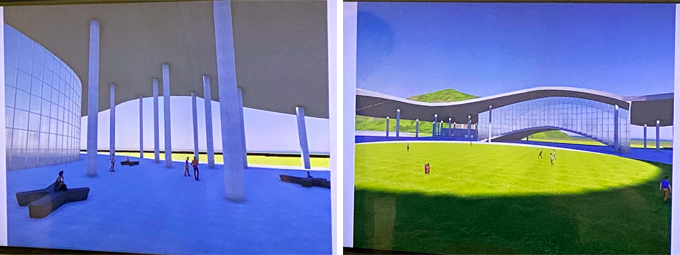

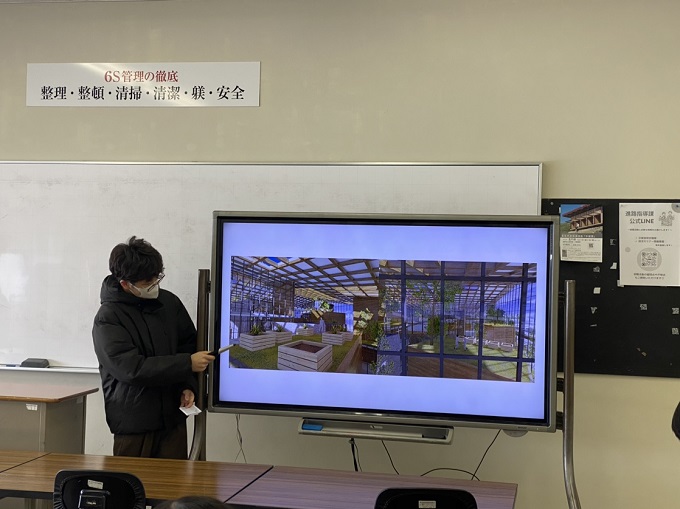

卒業設計・最終プレゼン!

こんにちは。建築工学科です。

今回は、2年生の設計班が卒業設計・最終プレゼンを行ったときの様子を紹介します。

約5ヶ月間をかけ、専門学校の集大成となる作品を制作しました。発表会には、同級生のインテリア班の学生や後輩が聞きに来ました。

これまでの課題と同様に「リサーチ - 分析 - 回答」というプロセスを踏んで計画していきました。用途は、学生ごとに設定しました。問題点を見出すところ、解決案を建築へ落とし込むところやスケジュール管理などいろいろと苦労していましたが、なんとか完成までたどり着きました。

5月に初めて学生たちの発表を見たときとは見違えるほど、堂々としていて分かりやすい内容のものになっていました。また、ダイアグラムや内観があり、内容や雰囲気が伝わりやすいものになっていました。

今後の生活に今回の反省点や上手くいったところを活かしてもらえたら良いなと感じています。

この卒業制作のパネル展示を3/15(金)から 3/17(日)まで、山陽新聞社本社ビル2F さん太ギャラリーにて開きますので、ぜひお越しください。

- コメント: 0

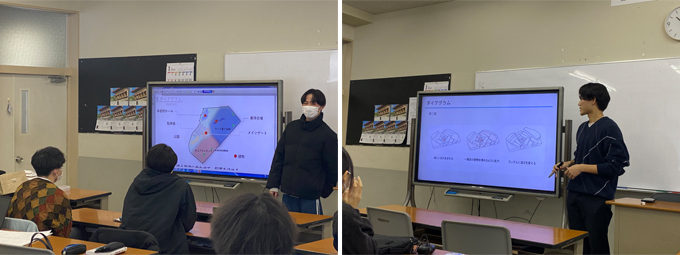

卒業設計発表

建築工学研究科教員の森崎です。

1月29日、建築工学研究科の学生たちが3年間の学校生活の集大成である卒業設計の発表を行いました。

二級建築士試験を終えてからの作業となり、限られた制作時間となりましたが、決められた時間の中で自問自答しながら、自分の考えを形として表現しています。

一級建築士試験の学習を進めている学生は、時間との苦しい闘いであったようですが、最後まで諦めず制作を進めました。

BIMソフトであるアーキキャドを使ってモデルを作成した学生は、驚くべき速さでソフトの使い方を習得し、写真のようなパース画を作成できるようになりました。

発表も回数を重ねるごとに自信をもってできるようになり、自分の考えを相手に伝えるための表現にも工夫を感じられました。

今回の発表は、他学年の学生にも見学に来てもらったため、普段と違う状況の中、発表者たちは少し緊張しているようでしたが、無事に発表を終えることができました。

3月に控えている展示に向けて、学生たちは最後の追い込みを頑張っていきます。

- コメント: 0

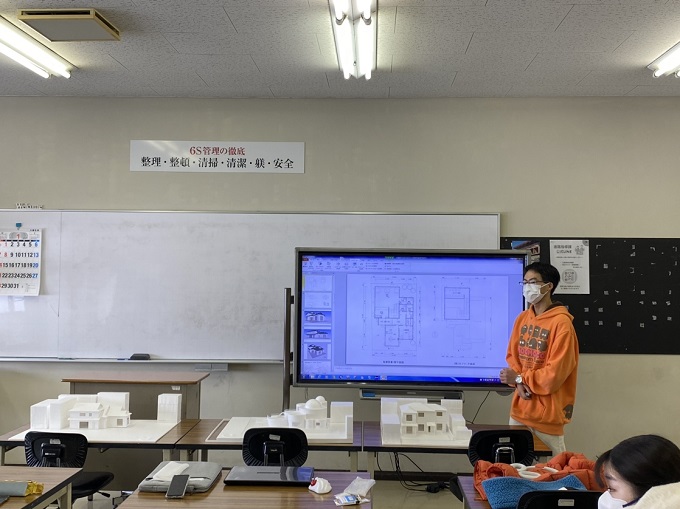

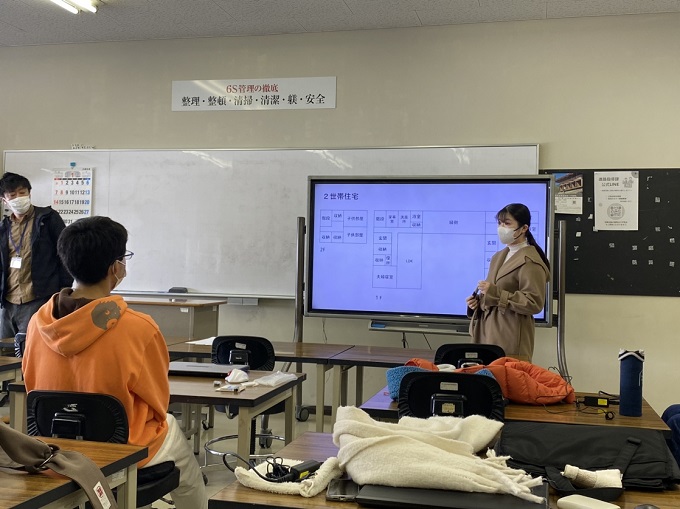

卒業設計・中間プレゼン!

こんにちは。建築工学科です。

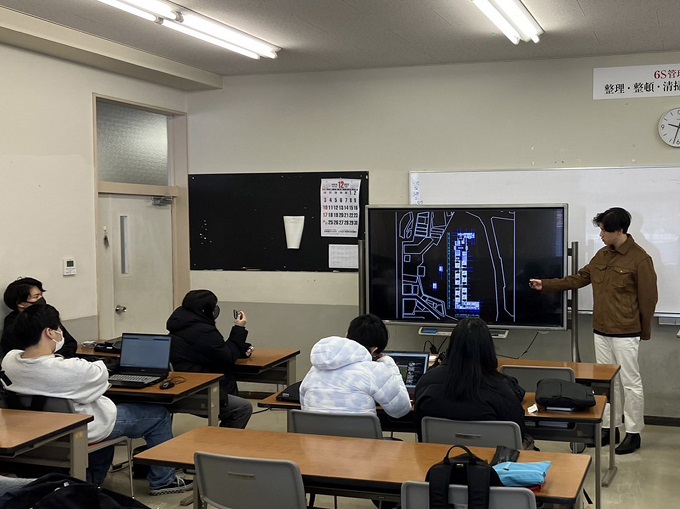

今日は、2年生の卒業設計・中間発表の様子を紹介します。今回は、基本図(平面図、立面図、断面図)が完成したタイミングでの発表になります。

何もないところから問題を見つけ、解決する方法を提案し、建築に落とし込み、形にしてきました。ここまでの学生の様子を見ていて、建築への落とし込みや形への変換や質に苦労している学生が多く見られたように感じました。とは言え、試行錯誤を重ね、なんとか基本図まで辿り着きました。

プレゼンでは、各々学生の個性があり、いろいろと工夫していて良かったと思いました。併せて仕事量が伝わるものもあり、頑張ったんだなと感心しました。

これから、最終プレゼン、作品展へ向けて最期の仕上げに精を出して、納得のいく作品を完成させて欲しいものです。

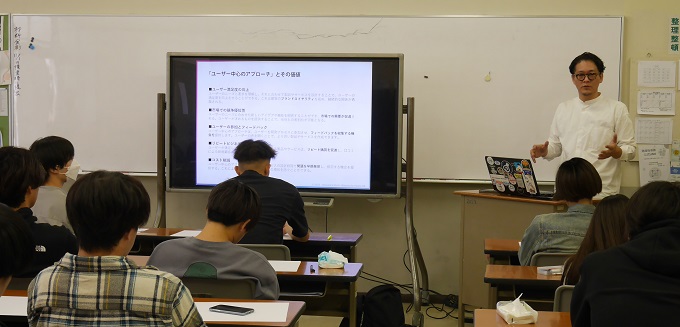

上の写真には、数人の一年生が見学しにきたときの様子が写っています。来年の課題へ反映して欲しいと思います。

今後また、最終プレゼンや作品展もアップしますので楽しみにしていてください。

今年もカギセンのブログを読んでいただきありがとうございました。良いお年をお迎えください。来年もよろしくお願いします。

- コメント: 0

卒業生からのアドバイス!!

こんにちは。建築工学科です。

今回は、進路選択や今後の生活に役立てるためのイベントを行った時の様子を紹介します。

まず、建築工学研究科(以下、研究科)で二級建築士を取得し卒業され、現在は設計事務所に勤務されている佐藤さんにお話をしていただきました。学生に近い世代の目線から、研究科のこと、資格試験のことや仕事のことについて感じたことや思っていることを伺いました。

例えば、「研究科で頑張って勉強していて大変だと感じることもあったけど、確実に資格が取れて良かったです。働きながら資格を目指している同世代の人を見ていると厳しそうだなと感じます。また、仕事の面でも資格を持っていることが、信頼に繋がり活かされています。」

その他にも、学生の質問や今後へ向けてのアドバイスなどもいただきました。

歳の近いお姉さんから経験談を聞くことで、より自分の問題にしやすかったのではと感じました。一生懸命自分のこととして聴講しているの姿が印象的でした。

次に、広報課の方から研究科のシステム(カリュキュラム、魅力、授業料、奨学金等のサポート面など)について説明をしていただきました。

今回の話を、進路選択やその後の生活の参考にしてくれたらいいなと思っています。これからもいろいろと紹介していくので、是非次の投稿も楽しみにしてください。

- コメント: 0

ふさわしい恰好ってどんなもの?

こんにちは。建築工学科です。

白い息に冬の訪れが感じますが、いかがお過ごしでしょうか。

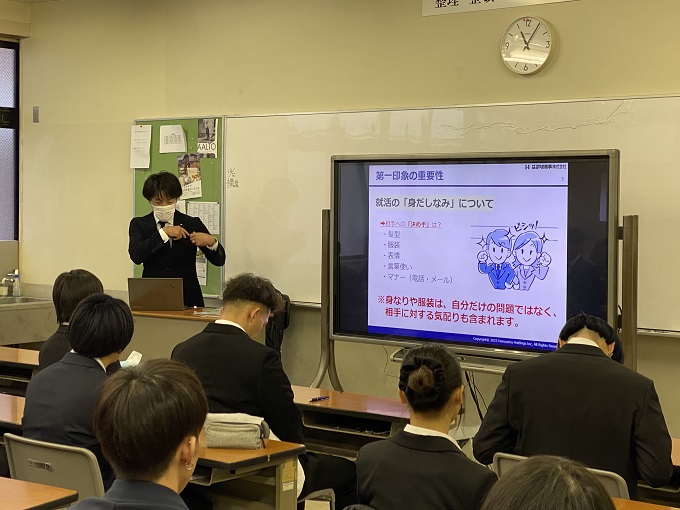

今回は、就活生・社会人として相応しい身なりについて、スーツ販売店の方に来ていただきセミナーを開いてもらった時の様子を紹介します。

スーツの色や柄、ネクタイ、シャツ、靴、ベルト靴下などについて、何が適しているのかということを教わりました。

他にもスーツやシャツのサイズ感について、実際にクラスメイト同士で確認し合いました。シャツの丈が短いねという声やちょうどいい上着だねなど、お互いに見て感想を伝え合いました。客観的に見られることで、それぞれ気づきがあったのではと思います。

また、表情や声のトーンによる相手が持つ印象について体験しました。明るく「よろしくお願いします。」と言うのと、暗いトーンで言うのでは全く受ける印象が変わるといったことです。

年が明けると、大手企業では選考が始まります。今回教わったアドバイスやマナーを基にこれからの就活やその後の社会人生活へ活かしてもらいたいと思います。

- コメント: 0

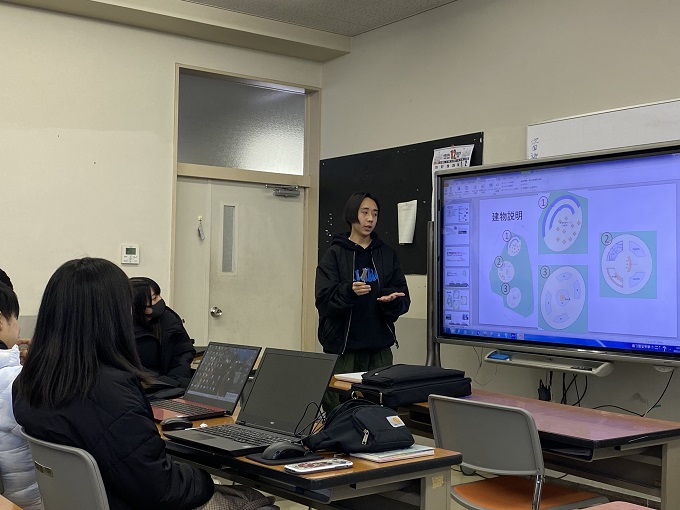

関西方面への研修旅行報告会

こんにちは。建築工学科です。

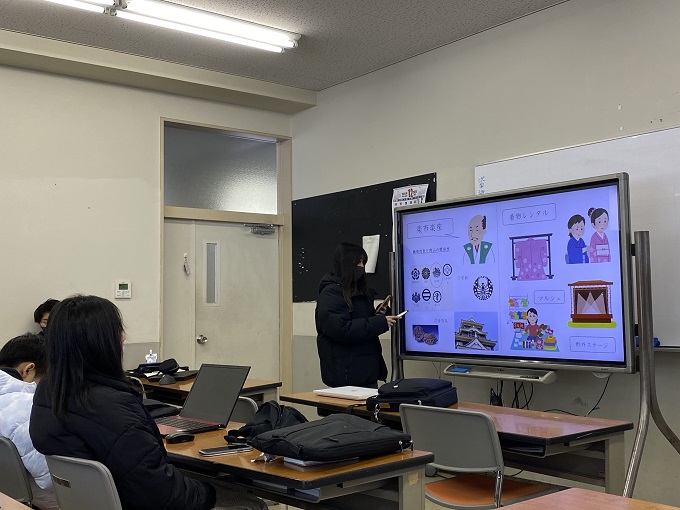

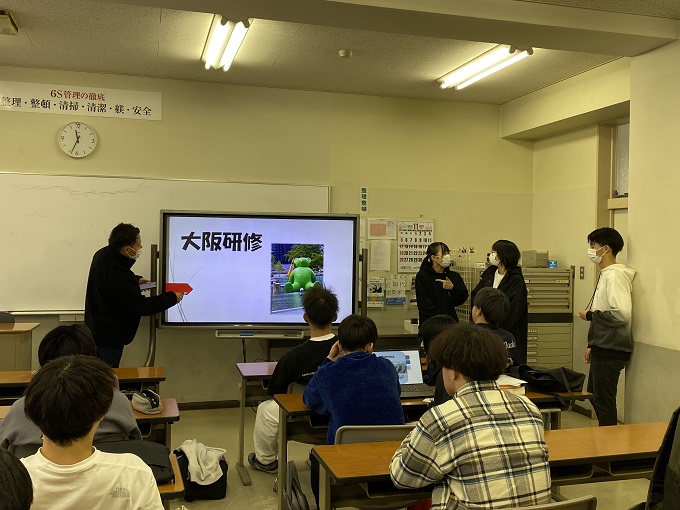

今回は、先日投稿した研修旅行についての報告会を一年生が行った際の様子を紹介します。

グループごとに見学してきた建築物について、パワーポイントを使いプレゼンテーションを行いました。

見てきた物を振り返りながら感じたことを共有し、建物について再度調べ作成していました。また、聞く人を楽しませるよう、高さを動物で例えたり、クイズや動画を使うなどの工夫も凝らしていました。各グループ、「自分達で」考えて作成できていたことが良かったと思います。今後も自発的に学べる機会を創出していきたいと思います。

研修後、自分たちで見つめ直すことで、より経験した事が定着したのではないかと感じています。

また、クラスメイトの前で発表することで人前で話す経験と他グループの良い所を知る機会になったと思います。

経験の振り返りや人に何かを伝える力は、社会人になってからも多くの場面で必要になります。今後も建築を通して様々な力を養って欲しいなと思います。

- コメント: 0

関西方面へ研修旅行!

こんにちは、建築工学科です。

少し前の事になりますが、大阪へ1泊2日の研修旅行に行ってきました。これは、毎年恒例行事として有名建築に触れる機会を設けることを目的に行っているものです。5人程度のグループに分かれ、予定を立てて大阪や京都の建物や街並み見学をしました。その時の様子を紹介します。

▲大阪芸術大学/大阪中之島美術館

各グループの予定表を見ていると、グループごとで見学しているところに個性があって面白いなと感じました。時代やスタイルにおいて幅広かったです。この研修旅行で学生たちは、様々な建築を直接見て触れることができました。より建築への興味・関心が増したと思います。

▲大阪市中央公会堂/泉布館

また、その場でしか体験できない空間を味わい、感性や感覚が豊かになったのではないかと感じています。その場で感じる雰囲気、スケール感、匂い、質感、感情の変化など-

ここで学んだり感じたりしたことを今後の講義や課題制作に活かしてくれればと思います。

後日、見学したことをクラスでプレゼンテーションした時の様子を紹介するので、そちらもぜひご覧ください。

- コメント: 0

就職への準備!

こんにちは。建築工学科です。

今回は、一年生を対象に行った就職講座の様子を紹介します。就職情報サイト運営会社の方に来ていただき、エントリーシートや履歴書に関して教えていただきました。

まず、現状確認と今後どういうイベントが待っているか、それに向けてどう動く必要があるかを教わりました。

その後、エントリーシート・履歴書の役割や重要性などを教わりました。

続いて、自己PRを作成するワークを行いました。5つのステップに分けて考え、それらを組み合わせて最終形を作りました。

これから迎える一年生の冬は、就活へ向かう助走と進級課題制作で盛りだくさんです。今回の授業で得られたことを活かして、はっきり見えない未来へ自信を持って向かえたらと思います。

- コメント: 0

いいデザインとは? 2

こんにちは。建築工学科です。

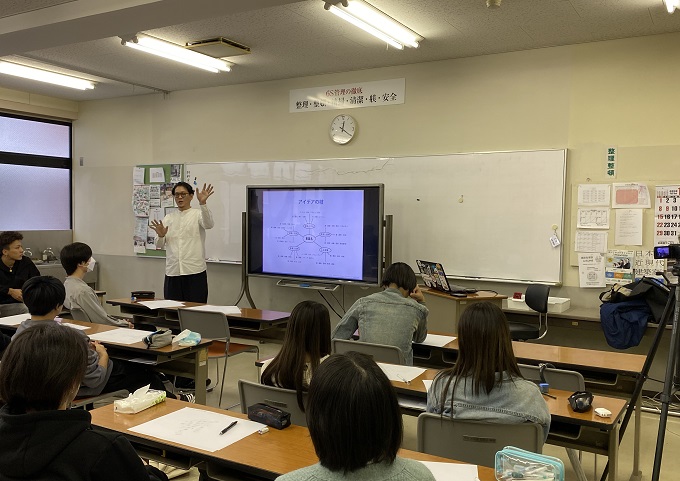

今回は、外部講師の毛利さんに来ていただいて開催したワークショップ後編を紹介します。前編を見られていない方は、ぜひ見てみてください。

今回のワークショップのテーマは、「デザイン思考-いいデザインとは?」です。

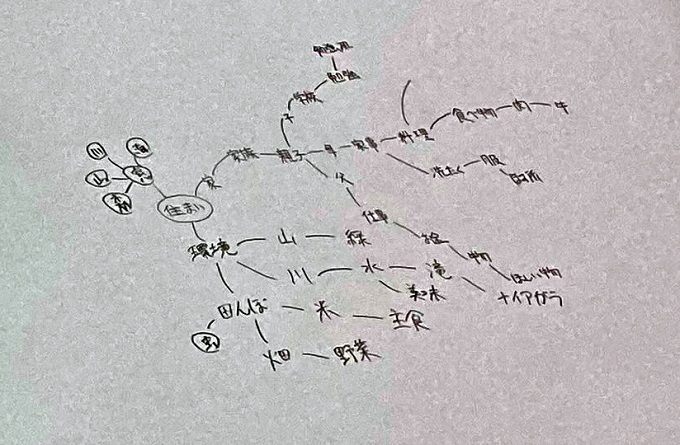

今回は、後編として「マインドマップ」について紹介します。実際に何かについて発想する際に大いに役立つと思います。

では、またまた、実際に行ったワークの紹介から。一つの言葉から連想してみましょう。例えば「住まい」。ここから考えられることをできるだけ多く書き出してみましょう。さらにそこから出てきたことから連想を飛ばしてみましょう。続けていくと最初考え始めたワードから遠いものが出てくるかもしれません。実際に学生が絞り出したものを見てみると、

「住まい」⇒「ナイアガラ」

「ナイアガラ」と「住まい」ってどんな場所になるだろうと考えてみます。何か新しい「住まい」が生まれるかもしれません。

こういった思考方法と前編の共感と定義が融合し、繰り返し、形へ落とし込むことで「いいデザイン」が…

スティーブ・ジョブズが世に送り出したiPodやiPhoneのように世界を席巻するものが、あなたから飛び出てくるかもしれません。カギセンでは、幅広い視点から建築へ向き合い活かせるプログラムを実践しています。

- コメント: 0

いいデザインとは?

こんにちは。建築工学科です。

今回は、外部講師の毛利さんに来ていただいて開催したワークショップの様子を紹介します。

毛利さんは、海外の有名建築事務所に勤められた経験があり、本校でも指導されていました。現在は新見市にて建築、グラフィック、企業コンサルティングやセミナーなど多岐に渡り活躍されています。

今回のワークショップのテーマは、「いいデザインとは?」です。

主な内容としては、

- 近代から現在へのデザインの変移と共通点

- ブランド-貯金額

- デザイン思考 共感-定義-概念化-試作-検証

- アンテナから得る偶然な出来事

- マインドマップ

などについての話を聞き、ワークを行いました。

行ったワークの中から一つ、紹介します。例えば、ある写真を見てそこの写る人の状況について共感を体験しました。下の写真から皆さんも想像してみてください。

どんな事を想像ましたか? 例えば、女性が柱に寄りかかっている。この人は腰を掛けたいのかなと考えたとします。では、ここにベンチを設置してあげるといいかもしれない。こういった思考が、デザイン思考の共感から定義し概念化することに当たります。

皆さんも普段何気なく、相手のことを観察し、気持ちを考えて行動をとっている場面があると思います。そういうこともこの一部だと思います。小難しいことではなく、身近に自然にあるものです。こういったところが「いいデザイン」が生まれる種になるのだと思います。

今回学んだ思考方法を、これから始まる進級課題へ活かして欲しいと思います。

盛りだくさんの内容でしたので、ブログを2部構成にします。後編も読んでいただけると嬉しいです。

- コメント: 0

ホーム > 建築工学研究科