岡山科学技術専門学校 学科ブログ

【DX学科 実習装置紹介】第七弾スマート水耕栽培IoT実習装置

- 2025-10-15 (水)

- DX学科

水耕栽培IoT実習装置

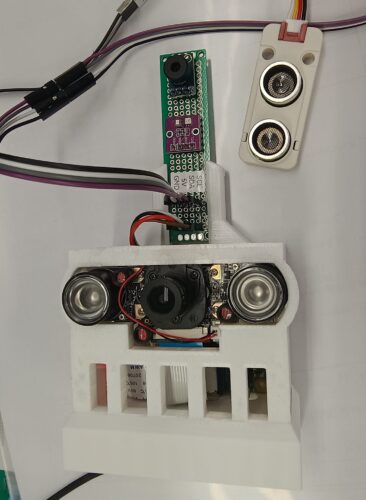

センサー(温度・気圧・水位)定点観測カメラ

水耕栽培セット

水耕栽培セット

今回ご紹介するのは、iDOO水耕栽培セットとRaspberry Piを組み合わせた「スマート水耕栽培IoT実習装置」です。

室温、植物の表面温度、気圧、液肥の水位を計測し、植物の成長を定点観察した写真をWebページ上に自動記録します。

具体的なプログラミング演習項目

- 温度・湿度・気圧センサー、液肥水位センサーのデータ収集と可視化

- 植物の成長の定点撮影と表示

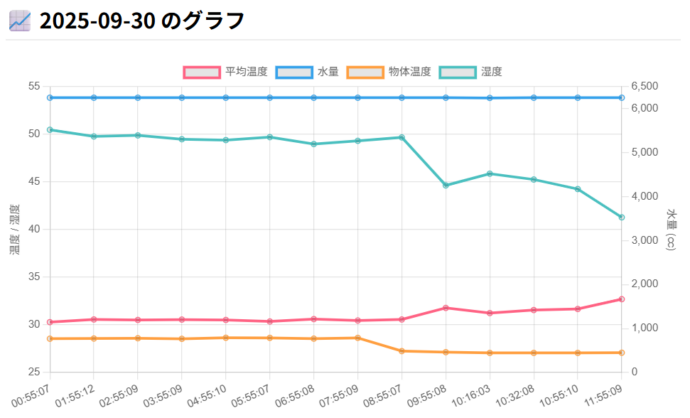

- Webページへのデータ更新とグラフ表示

- 将来的には、LEDライトON/OFFや送風ファンによる温度制御

実習で製作するWebページ

実習で製作するWebページ

このプログラミング実習でわかること

-

- IoTセンサーのデータ取得とログ記録方法

- 小型のコンピュータPiを使った自動計測・撮影システムの構築のやり方

- Webページへのリアルタイム表示とデータ整形について

- 植物の成長と環境変化の相関分析方法

- アクチュエータ制御(ライト・ファン)による自動化について

こちらからご覧いただけますが、無料のサーバーのため、処理能力が低く設定されています。表示まで、30秒程度、気長にお待ちください。また、観測用のカメラのため、画質は最低です。ごめんなさい。

実験用ダッシュボード

まとめ

この実習装置を通して、気温・湿度・気圧などの計測・データ分析・自動制御といったIoTの実践スキルを身につけることができます。“技術や経験にたよる農業”から“精密農業”へ、未来のスマート農業を体感してみませんか?

DX学科 岡本 茂樹

まずはLineお友達登録から

- コメント: 0

就職試験対策~確率~

- 2025-10-14 (火)

- 測量環境工学科

測量環境工学科の茗荷です。

9月末に公務員希望の学生が第一次試験を受験しました。

自治体によっては専門科目がなく、一般企業と同じように適性検査(SPI3)を設定しているところもあるようです。

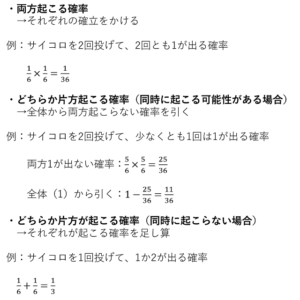

今回は適性検査の「確率の問題について解説します。

「確率」と聞くと、難しいと考える方もいます。

ただ、いくつかのポイントを抑えると、簡単に解くことができます。

以下にポイントをまとめます。

適性検査であれば、この3つを覚えておくと、比較的簡単に解くことができます。

測量環境工学科では、このような適性検査対策を行っています。

本人の希望次第ですが、放課後や長期休暇も対応しています。

公務員を受験した学生も、適性検査対策を行いました。

合格することを祈っています。

- コメント: 0

左官職人によるワークショップを開催!!

こんにちは。建築工学科の秋山です。

建築工学科の1年生が、10/4(金)に左官のワークショップを行った時の様子を紹介します。

久米南町から左官職人の南口恵里さんに来ていただきました。

南口さんを知ったきっかけは、吉田牧場の”FUN”という建物でした。建築雑誌で”FUN”を見つけた時、外壁が牛の糞で出来ていることを知り、とても面白い建築だと思いました。そこから、これに関わった人と一緒に何かに取り組みたいと思い、今回のワークショップに至りました。

まず、初めに南口さんが左官に興味を持ったきっかけや左官が実際どんなものを作る仕事なのかなどを教えてもらいました。

南口さんは、鏝絵に魅かれて左官職人になったと話されていました。鏝絵のかっこいい龍の画像と合わせて紹介してくれました。

左官の仕事って、

例えば、蔵の外壁や土壁などがあります。最近の建物の中では、コンクリートの床を均すというのも左官の仕事の一つですと教わりました。

その後、実際にワークを2種類行いました。

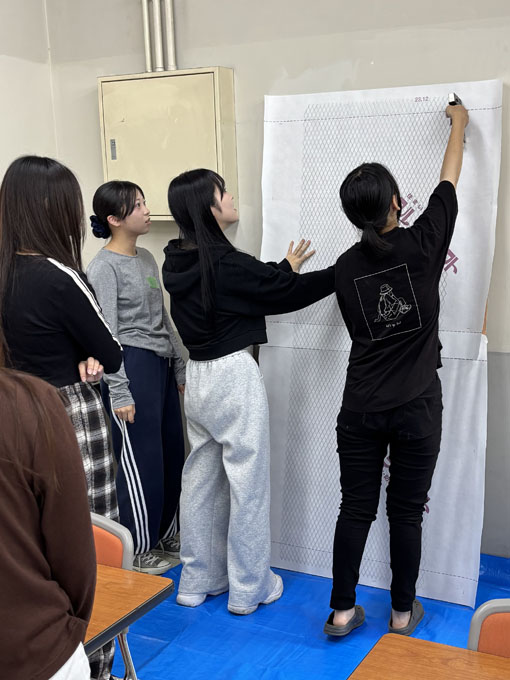

1つ目は、モルタル壁を作りました。

一般的な壁の構成と同じように、合板へ防水紙、ラス下地を設置しました。

上の写真は、ラス下地(金網のようなもの)をタッカー(大きなホッチキスのようなもの)で留めているところです。

上の写真は、モルタルを塗っているところです。なかなか上手く塗ることが出来ず、悪戦苦闘していました。南口さんにお手本を見せてもらうと、いとも簡単に塗っていました。さすがと、学生たちは尊敬の眼差しでした。

上の写真は、各々自分の板に漆喰を塗っているところです。学生それぞれ、好きな色合いにして小さなパネルを作りました。

施工の分野の中で左官の勉強しますが、実際に作業することでより理解が深まったのではないかと思います。

学生たちは、初めての体験にとても楽しそうに取り組んでいたように見えました。学生たちの感想も、とても面白かったという意見が多かったです。

カギセンの建築工学科では、資格の学習プラスアルファとして、幅広い視野が持てるように様々な方と連携して楽しいワークショップを行っています。

来月は、また別のワークショップを実施します。

その様子もブログに載せますので、楽しみしておいてください。

- コメント: 0

2025年度の10月期生新入生オリエンテーションを行いました

- 2025-10-09 (木)

- ICTライセンス学科

こんにちは、ICTライセンス学科の法華です。

2025年度の10月入学の新入生オリエンテーションを行いました。

教頭先生より入学のご挨拶をいただき、学生も緊張した面持ちでお話を聞いていました。

その後は学生生活の基本事項と学科での学び方やスケジュールなどを説明しました。

これから2年間一緒に頑張っていきましょう。

- コメント: 0

キュービクル実習!

- 2025-10-08 (水)

- 電気通信工学科

こんにちは、電気通信工学科の藤井です。

10月に入り、日中はまだ暑いくらいですが、朝晩はずいぶんと涼しくなりました。

寒暖差が大きいので、体調をくずさないように注意してください。

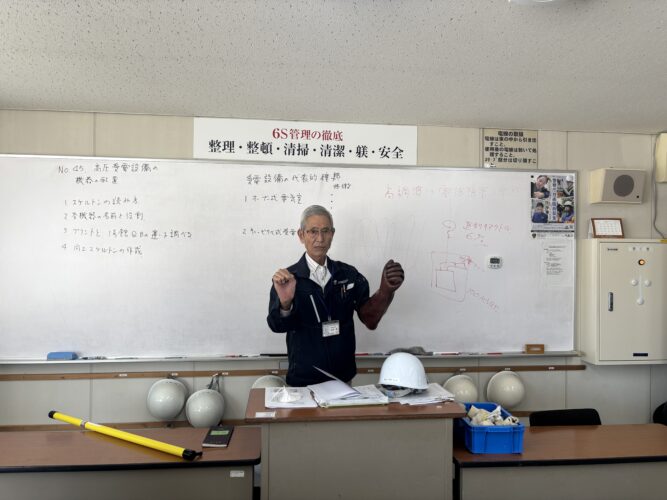

本日の実習は、キュービクルを使います。

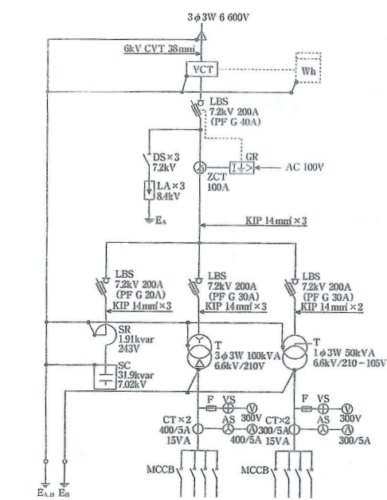

「キュービクル」は、発電所から変電所を通して送られる6600Ⅴを受電して100Ⅴ、200Ⅴに降圧する受電設備を収納した金属製の箱です。

小さな電気室、ともいえます。

例として、箱内の機器構成図です。

キュービクルは、工場で製作して現地で設置と接続すればよいので、工期を短縮できる利点があります。

省スペース、安全性、経済性の利点もあり広く利用されています。

普段意識しない設備ですが、高電圧を敷地に引き込むのに必ず必要で、建物の屋上や敷地の隅に設置されています。

みなさんがよく利用するコンビニの敷地内にもあります。

屋上のキュービクルに向かう前に、田中先生が保護用具の説明されます。

高圧用絶縁手袋は、定期的に絶縁性能試験をします。手袋に穴があれば感電してしまうからです。

6600Ⅴに感電したら、死亡事故につながります。

保護具を着用して、キュービクル内部を観察します。

どこから受電して、降圧して送るか線をたどっていきました。

図面を見て実物を見ることで、想像できたところとできなかったところがハッキリします。

これまで学んできた図面が実物としてしっかりとイメージできる有意義な時間になりました。

- コメント: 0

【オープンキャンパス通信】No.7

- 2025-10-07 (火)

- DX学科

【オープンキャンパス通信】No.7

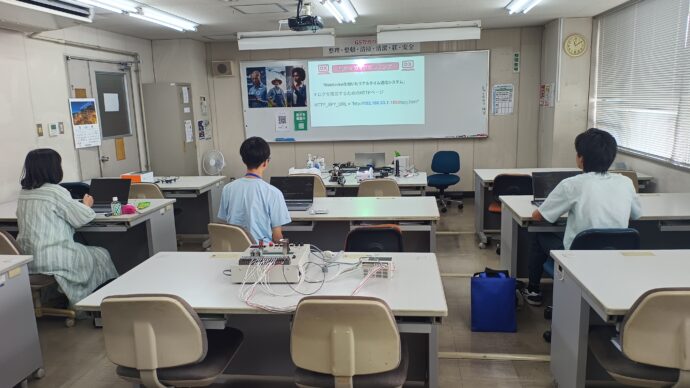

体験内容

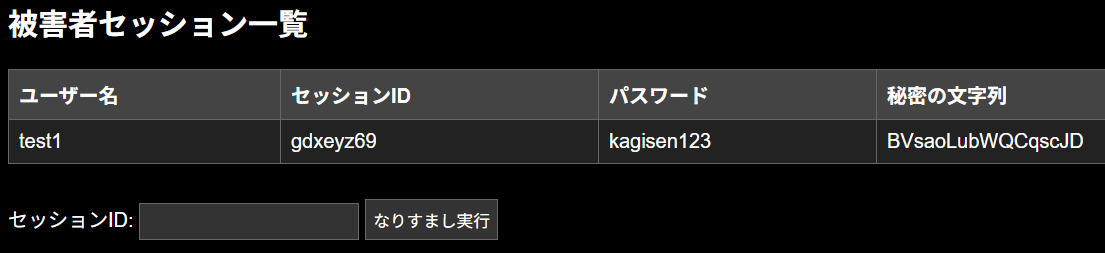

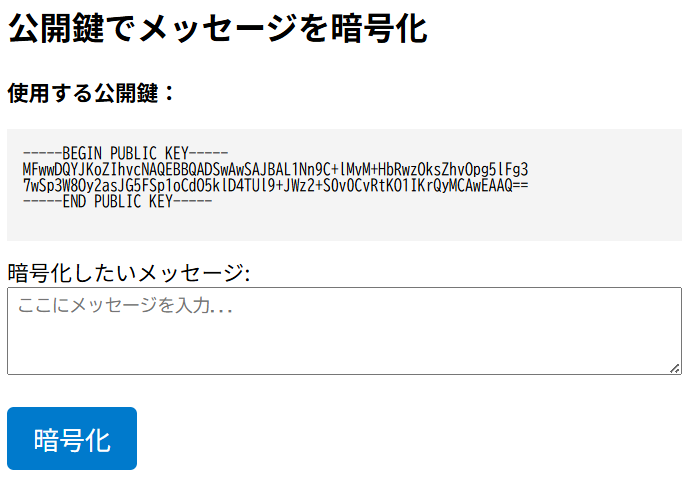

1.接続したら悪いWiFiだった!その脅威と対策を学びました

自分になりすまされて、秘密がばれるかも?

暗号化したら安全ですね!

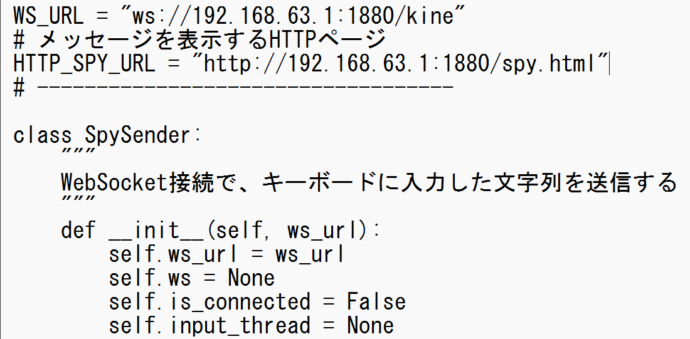

2.メッセージを送るプログラミングを体験しました

キーボードからプログラムを入力して、プログラミングでメッセージを送る相手を指定する方法を学習し、実際にメッセージを送りました。

作ったプログラムの一部

IPアドレス、ポート番号で宛先を指定するんですね!

-

その他、制御専用のコンピュータ、ロボットアームの操作を体験しました。

まとめ

- ルーターの役割

- 暗号化の効果

- 自動接続の危険性

- プログラミングでメッセージを送る相手の指定方法

- DX学科の設備を使った操作体験

について、楽しく体験しながら学ぶことができました。 時間いっぱい積極的に取り組む生徒さんがとても素晴らしかったです。 ご参加ありがとうございました。

DX学科 岡本茂樹

- コメント: 0

【DX学科 実習装置紹介】第六弾ディジタル回路実習装置

- 2025-10-06 (月)

- DX学科

ディジタル回路実習装置

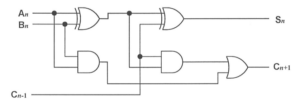

この教材は、15種類のICボードを使いディジタル回路の基礎から応用まで実践的に学ぶことができます。DX化を進めるために必要なハードウエアの知識を習得するだけでなく、情報処理技術者試験に出題される問題を実際に動かしながら勉強することもできます。

この実習でわかること

- 論理回路の構成と動作原理の理解

- タイマ・カウンタ・フリップフロップの応用技術

- 表示回路(7セグメント)との連携

- 同期・非同期制御の違いと設計手法

- 実践的な回路設計スキルの習得

- 現場での即応力

- 資格検定対策

資格・検定での活用

- 技能検定:配線・動作確認・トラブルシュートの実技力養成や筆記試験対策

- 情報処理技術者試験:出題される回路を実際に組み立てて理解を深める

情報処理技術者試験のディジタル回路出題範囲

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 論理回路の基礎 | AND/OR/NOT/XORなどの基本論理演算、真理値表、論理式、ド・モルガンの定理 |

| 組合せ回路 | 加算器(半加算器・全加算器)、デコーダ/エンコーダ、マルチプレクサ/デマルチプレクサ |

| 順序回路 | RS/JK/D/Tフリップフロップ、レジスタ、カウンタ、状態遷移図 |

| クロック制御・同期動作 | クロック信号の同期・非同期動作、分周回路 |

| 表示回路 | 7セグメント表示、BCD変換 |

| ハードウェア基礎 | メモリ(レジスタ、キャッシュ)、論理回路の構成理解 |

| HDL(高度) | Verilog/VHDLによる論理構成(上級レベル) |

DX化にどのように役立つか?

- 古いリレーやタイマ回路をデジタルICで再現しDX化の設計力を養成。

- 設計→実装→検証を体験し即戦力を育成。

DX化に役立つスキルに加えて、資格検定の勉強ができる、そんな実習、ちょっとワクワクしませんか?

まとめ

DX学科 岡本 茂樹

- コメント: 0

1年生の時から公務員対策!!

- 2025-10-04 (土)

- 測量環境工学科

測量環境工学科の茗荷です。

2年生はほとんどの学生は就職先が決定し、あとは公務員に挑戦する学生のみとなっています。

1年生の中で公務員を希望している学生の公務員対策が始まりました。

数学が苦手ということもあり、基礎からやり直しています。

公務員試験に合格できるよう頑張っていきましょう!

- コメント: 0

エイブルスポーツへ運動実習☆ -part2-

- 2025-10-03 (金)

- 食品健康科学科

こんにちは☆食品健康科学科の青木です。

朝晩が急に秋らしく感じるようになりましたね😊

やっと“スポーツの秋”に相応しい気温になってきたかな?

そんな中で、『エイブルスポーツクラブ岡山』様での運動実習、part2!!

行ってきましたのでご報告☆

今回はエイブルスポーツさんで実際に行われている“スタジオmenu”を体験させていただきました!

前回もでしたが、今回もたくさんの利用者さまがいらっしゃる中で

ド初心者の我々もご一緒させてもらえることに。

気になる初参加プログラムは

【 かんたんエアロ 】

こちらはエアロビクスの基本中の基本という内容で、対象者は初心者~ とされているもの。

うっかり写真を撮り損ねてしまいましたが、

明るく笑顔が素敵なインストラクターさんが

「最初は難しいと思うけど、

分からなくなったらとにかく“ワンツーのリズムで歩いて”リズムをとって、

入れるタイミングでまた合わせてくれたらOK!」と

初めてのスタジオプログラム参加で気負わないようアドバイスをくれました✨

右も左も前方も・・・どこを向いても鏡張り!というスタジオに入るのも初めて!

いざッッ!!

初めてなりに、一生懸命がんばりました…!!

というか、私が一番できなかった。。🥲

不得意分野、と最初から自負はあったものの…

自分でもビックリするぐらいのできなさ具合に…本当に泣きたくなりました。。

なので、自分のことに必死すぎて

写真を全くと言っていいほど撮れなかった…という反省点もありました。。😖

↑

気づけば最後のストレッチの時間・・・🥲

いい汗をかくことができたようです!

(私は自分の不甲斐なさの嫌な汗の方が多かったかも…💦リベンジしたい!!)

こんな感じで来年度からスポーツ施設を利用した運動実習も始まります!

運動が得意ではなくても

自分の得意なこと、不得意なことを知ることも必要。

自分の不得意を知って改善しようとすることも勉強であり、

またそれが次のステップアップに繋がります。

そしてそれが運動であれば

体力の向上、意欲の向上、さらには運動能力の向上に繋がります☆

スポーツ選手を目指すわけではなく、

『 楽しく運動する 』

結果、それがストレスの解消であったり、自分の将来の趣味に繋がる🌱

そんな内容にできるよう

2026年度~のカリキュラムを皆で作り上げていきたいと思っています♪

興味のある方、一緒に楽しみたい方、チャレンジしてみたい方、

まずはお気軽にオープンキャンパスに遊びに来てくださいね😊

最後に

今回もエイブルスポーツクラブ岡山さまには

大変お忙しい中で時間を作ってくださり、ありがとうございました☆

運動指導だけではなく、

「指導者として対応する上で大切にしていること」

なども教えていただき、私自身も大変勉強になりました。

また来年度からもよろしくお願いしますm(__)m

★来年度からの【食品健康科学科】では

健康をテーマに[食品][運動][環境]分野を学修します♪

「健康第一!」と言いますが…

では実際、それぞれの分野でどんなことが大切か、何を気を付けるべきか…

それぞれの分野で専門的にアドバイスできる人材育成を目指します。

どの分野においても

これからの時代に欠かせない必須の分野です💡

ぜひ、オープンキャンパスへ遊びに来てくださいね😊

- コメント: 0

令和7年7月期「第一級陸上無線技術士」結果

- 2025-10-02 (木)

- 電気通信工学科

電気通信工学科の三井です。

令和7年7月期「第一級陸上無線技術士(一陸技)」の結果は次のようになりました。

| 学年 | 在籍数 | 受験数 | 今回免許取得数 | 科目合格数 | 免許取得累計 | 取得率(%) | ||

| 1科目 | 2科目 | 3科目 | ||||||

| 2年 | 21 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 19.0 |

* 試験科目は、「無線工学の基礎」「無線工学A」「無線工学B」「法規」の4科目あります。試験は年に2回実施され、3年以内に4科目に合格すると、免許取得となります。

* 受験資格はなく、誰でも自由に受験することができます。

* 免許取得により、すべての無線設備の技術操作が可能となります。

* 免許取得により、国家公務員試験(大卒一般職程度)の筆記試験が免除される省庁があります。この資格を活かし、毎年数名の学生が中国四国管区警察局に就職しています。

合格した2年生たち

一昨年までは希望者を対象に1年生の春休みに「一陸技」の補講を行ってきました。しかし、昨年度初めて「一陸技」の授業を行い、令和7年1月に受験をしました。そして科目合格となりましたが、令和7年7月に再度受験して免許を取得することができました。今回も取りこぼした学生は、次の試験で必ず合格して、免許を取得することを宣言しています。

初めての授業で、反省点は多くあります。しかし、その様な中、免許を取得をされた学生の向学心には驚嘆をしています。今回合格出来なかった学生は、引き続き勉強を続け、合格されることを期待しています。その努力は今後様々なところで役に立つと思います。

しかし、前回の試験で科目合格となった学生達は、全員が「第二種電気工事士」「第一種電気工事士」を取得しています。また「一陸技」の科目合格は、昨年まで受験していた通信関係の資格以上の評価をいただきましたので、就職活動では善戦することができました。

昨年度の反省を活かして、本年度は更に分かり易い授業を行い、多くの合格者を出すことを目標としていますので、結果を楽しみにお待ち下さい。

明治以来、電気と通信分野は自由平等で実力主義です。最も権威のある国家資格でも性別、国籍を問わず、誰でも自由に受験することができます。本学科では、国家資格の取得により、学生が自分の夢を実現できるようになることを応援しています。

本学科は、以前は「電気工学科」でしたが、「一陸技」を目指すようになり「電気通信工学科」と名称を変更しました。その結果、今までの企業に加えて通信関係の企業からも多くの求人をいただけるようになりました。また、以前は男子校のようでしたが、女子の入学者も増加しています。

「一陸技」を取得すれば、放送局に就職することができます。しかし、本学科では放送局に興味を持つ学生はいませんでした。しかし、女子学生が増えるにつれ華やかな放送局を志望する学生も増えてくることと思います。無資格で放送局に入ることはできませんが、「一陸技」を持っていれば入社することができます。

国家公務員、放送局、NTTなど通信関係には女性の仕事が沢山ありますので、本学科に多くの女性が来られることをお待ちしております。

- コメント: 0