岡山科学技術専門学校 学科ブログ

夏のスペシャルOC 2024!

- 2024-07-01 (月)

- 国際ICTものづくり学科

7/28, 8/3 人気ゲームMinecraftを使ってプログラミング体験!

マインクラフトの世界で楽しみながらプログラミングを学ぼう

7/28, 8/3 自作ロボットでロボティクスにチャレンジ!

センセイが作ったロボットをスマホで自在にコントロールしてみよう

7/28, 8/3 プログラムで”カメ”を動かそう!

”カメ”がきれいなキセキをつくります

- コメント: 0

故障原因探求

- 2024-06-30 (日)

- 一級自動車工学研究科

こんにちは、一級自動車工学研究科の武内です。

今回は、授業中の一コマ第二弾!

エンジン不調による故障原因探求です。

後ろ姿ですが、エンジンを良く観察し、エンジンからの訴えを五感をフルに活用し感じ取ろうとしているように見えます。

運転席では、故障診断機を使い表示されているデータから読み取ろうとしている姿も見えましたよ。

- コメント: 0

特別授業を行いました

- 2024-06-29 (土)

- 国際ICTものづくり学科

国際情報学科です。

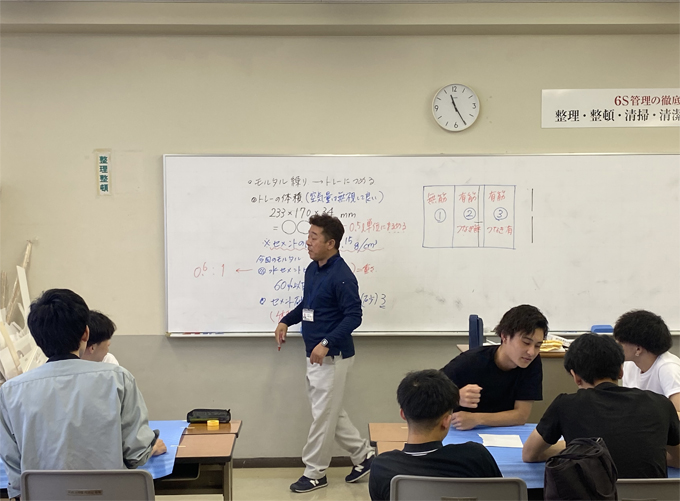

6月19日,セリオ株式会社の若林篤史本部長を講師に招き,企業との連携の特別授業を実施しました。

授業は「企業で使われる技術と作り方の変化」と題し,企業のシステムの歴史とソフトウェアの開発手法についてのお話でした。

特にソフトウェア開発の手法として,開発の途中でも状況の変化にすぐに対応できる開発スタイルである「アジャイル開発」について分かりやすく説明をしていただき,学生も興味深く話に聞き入っていました。

授業風景

学生の感想

- コメント: 0

モルタルを練って、バーを作成!!

こんにちは。建築工学科の秋山です。

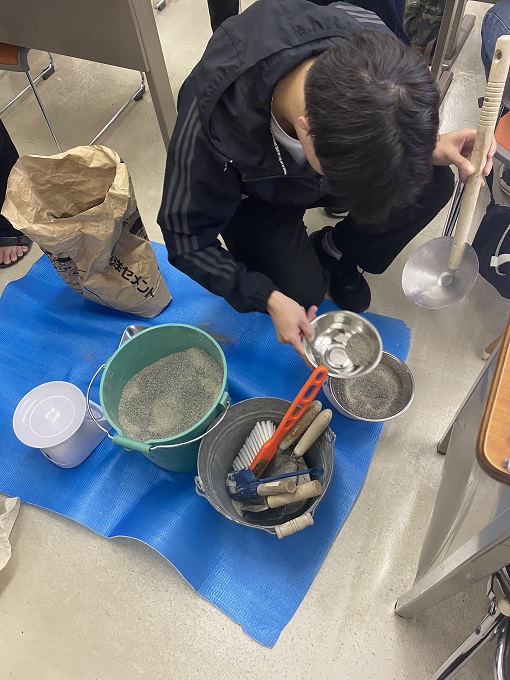

今回は、一年生の授業の中でモルタルのバーを作った時の様子を紹介します。

まず、モルタルを作るためにそれぞれの分量を検討しました。容器の大きさ、セメント、砂と水の量を考えました。

セメントが1に対して水が60%になります。砂とセメントの関係は、セメント1:砂3です。このことからセメント、水と砂の量を割出すのですが、かなり苦戦しているようでした。

次に、材料を計って準備しました。

そして、セメントと砂だけを先に混ぜ合わせます。水は、よく混ざってから入れます。

どうしてか、わかりますか?

それでは答えです。水が入った時から化学反応が始まり固まってしまうため、モルタルの均質化ができなくなるからです。

最後に、出来上がったモルタルを3つに分かれた部屋へそれぞれ入れていきました。3つの部屋は、

1.鉄筋なし

2.短い鉄筋

3.長い鉄筋

とそれぞれモルタルの中に入れるものを変えました。

モルタルが固まった時に中に入れたものが違うことで、強度にどんな変化が出るでしょうか。

また、結果をブログで紹介したいと思います。

- コメント: 0

授業の一コマ

- 2024-06-28 (金)

- 一級自動車工学研究科 | 校長☆副校長

一級自動車工学研究科の武内です。

今回は、授業中の一コマをご紹介します。

今皆さんが運転してる自動車は、基本的にコンピュータで制御されています。この日の授業では、エンジン、トランスミッション、ブレーキ、ハンドルの一部について、構造を理解するための実習を行いました。学びを深めようとする学生たちの真剣な表情が印象的でした。

- コメント: 0

KAGISENスペシャルOC

- 2024-06-28 (金)

- ICTライセンス学科

こんにちは。ICTライセンスの法華です。

7月27日(土)、8月3日(土)はスペシャルオープンキャンパスとして、特別な体験授業をご用意しております。

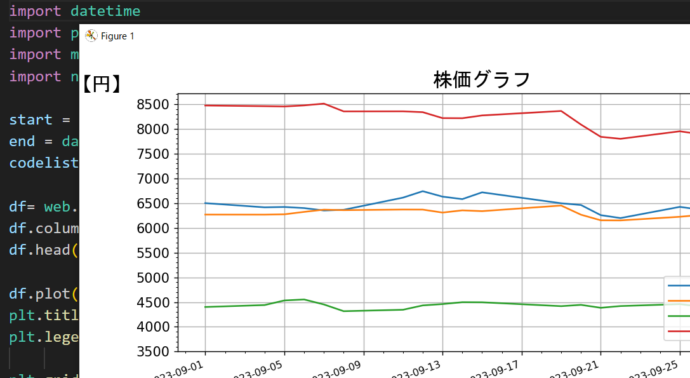

・7月27日(土)

「有名企業の株価データをプログラムで表示してみよう」

・8月3日(土)

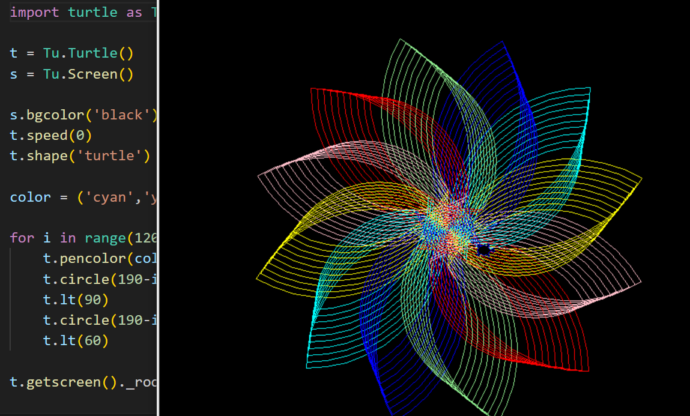

「プログラムで幾何学模様をデザインしてみよう」

楽しい体験になると思いますので、ぜひ遊びに来てください

よろしくお願いいたします。

- コメント: 0

ウインナーソーセージ製造実習

- 2024-06-27 (木)

- 食品健康科学科

こんにちは、食品生命科学科の金子です。

梅雨の時期に入り、うっとうしい毎日が続きますが体調管理は、しっかりできていますか?雨降りが続く時期、気分が沈む時でもあります。そんな時「トリプトファン」を多く含むバナナで「脳内ホルモン」の働きを良くしましょう!

さて、今回の実習では、1年生の食品製造学において「ウインナーソーセージ」の製造を行いました。食べたことのあるウインナーソーセージですが、実際に作ったことは初めてです。どんな味に仕上がったのでしょうか。

➀豚肉のひき肉ミンチに食塩を混ぜ、援用性タンパク質を十分に肉から引き出します。

➁そこに調味料、香辛料を加え、氷水を入れ練り肉の粘度、味を調節します。

➂食感をなめらかにするため植物油を入れ、練ります。

➃最後に結着を増す意味で、卵白と澱粉を加え、練りあがり温度が10℃以下で仕上げます。

➄練ったソーセージを、予め羊の腸をセットした「押し出し袋」に入れ、整形します。

➅整形した腸詰めを、乾燥・スモーク・蒸煮の順に行い出来上がりです。

今回発色剤、保存料などの添加物は使わないレシピでしたが、学生からは、好評な味でした。簡単にできますので、オープンキャンパスでも作りたいと思います。

食品生命科学科7月、8月特別オープンキャンパスメニュー

●7月27日(土)

午前:「澱粉の違いによるα―化」を顕微鏡で見てみよう

午後:「モッツァレラチーズとゴーダチーズ作り」に挑戦

●8月3日(土)

午前:自分好みの「ウインナーソーセージ」を作ろう

午後:暑い夏を乗り切る「コケテラリウム」を作りませんか

沢山の方のご来場お待ちしています。

- コメント: 0

産学連携出張授業

- 2024-06-26 (水)

- 二級自動車工学科

こんにちは!二級自動車工学科の永岡です。

今回は、6月17日(月)に岡山日野自動車(株)様、広島日野自動車(株)様のご協力のもとで開催された、1年生対象の技術講習会の様子をご紹介します。

↑スキャンツール(故障診断器)による故障診断や新技術の解説など内容は盛りだくさんで、普段とは違う雰囲気で授業が進行していました。

↑大型のトレーラヘッドを間近で見るのは初めての学生がほとんど。興味津々で運転席に乗り込んでいました。

↑ダカールラリーに参戦したレースカーも展示。説明もして頂き、充実した授業となりました。

最後になりましたが、ご協力いただいた岡山日野自動車(株)様、広島日野自動車(株)様、誠に有難うございました。

今回はこの辺で・・・

- コメント: 0

体育祭でリフレッシュ

- 2024-06-25 (火)

- 一級自動車工学研究科

一級自動車工学研究科です。

6月21日、岡山ドームで、毎年盛り上がりを見せる「岡山科学技術専門学校 体育祭」が行われました。

競技は、玉いれ・長なわとび・綱引き・リレーの4種目。

他学科の学生と交流している様子と競技の様子です。

みんな楽しそうにやっていましたよ。よいリフレッシュにつながったと思います。

- コメント: 0