岡山科学技術専門学校 学科ブログ

プログラミングなしでアプリ開発ができる!?ノーコードツールとは

- 2024-08-04 (日)

- ICTライセンス学科

こんにちは、ICTライセンス学科の法華です。

今回はノーコードツールというものを見ていきます。

ノーコードツールとはプログラミングをしないで業務アプリケーションやWebアプリケーションを開発できるツールです。

いくつか種類がありますので紹介いたします。

【Webサイト開発編】

・STUDIO(スタジオ)

Webサイトを開発でき、スピーディーでおしゃれなWebサイトを作ることができます。

またデザイン性が他のツールと比べて高いのが特徴です。

・ペライチ

1枚のホームページを作成することに特化したサービスです。

複数ページを作成する場合は有料プランを利用する必要があります。

【Webアプリ開発編】

・Bubble(バブル)

デザインやデータ処理、データベースの3つを柔軟に操作できる優れたツールです。

他のツールと比べても自由度が高いためBubbleを使って作られたサービスやウェブサイトも豊富に存在します。

・Adalo(アダロ)

他のツールと比べ、感覚的に操作できるツールです。

まるでパワーポイントのスライドを操作するかのような使い方で、直感的に操作方法を理解できます。

またAdaloは決済ツールのStripeと連携しているため、簡単に決済システムを導入できます。

【ECサイト作成編】

・BASE(ベース)

現在おそよ140万人以上の方が使用しているネットショップ作成ツールです。

スマホにも対応できで、わかりすくショップ開設ができます。デザインのテンプレートが豊富で様々種類に対応しています。

【業務自動化編】

・Zapier(ザピアー)

アプリとアプリを結びつけて、業務を効率化してくれるツールです。

GmailやスプレットシートなどのWebサービスや、TwitterやInstagramなどのSNSなどのサービスと連携できます。

【業務アプリ開発編】

・kintone(キントーン)

サイボウズ社が提供している有料クラウドサービスです。各業務の日報や管理などのアプリをコーディング無しで開発できるため、プログラミングの知識が無い方でも簡単に扱えます。操作はドラッグ&ドロップでさまざまアプリを開発できます。

ノーコードツールといっても様々な種類がありますね。

初心者でも簡単に利用できますが、やはりこれらのツールを使いこなすにはコンピュータやプログラミングの知識があったほうがよいと思います。

有料のツールもあれば一部無料のツールもありますので、興味のある方は調べてみてください。

- コメント: 0

号外!B科新聞8月号☆

こんにちは♪食品生命科学科(B科)の青木です!

とてもとても暑い日が続いておりますが、、

皆さん体調はいかがでしょうか?

7/20~学生は夏休みに突入。

ということで、B科新聞の8月号は休刊…

と思っていたのですが…!

様々な活動を知っていただきたい!と、

『号外』として発刊させていただきました!!

そしてなんと、

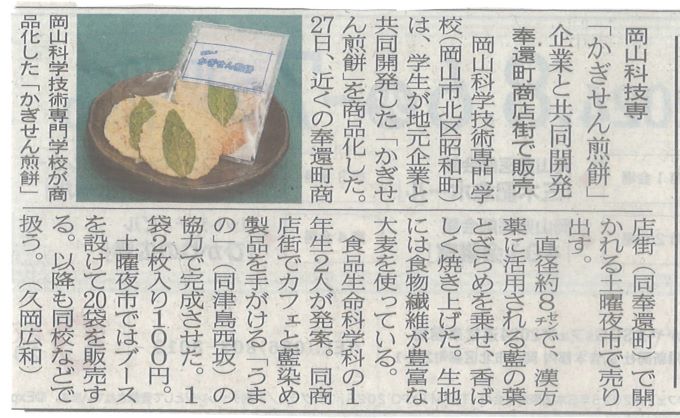

7月26日の山陽新聞に『かぎせん煎餅』が掲載、紹介されました☆

自分のアイデアが商品になるかも⁉

※食品生命科学科では

サスティナブルな社会を実現するため、食品・環境・健康をテーマに幅広く学修します☆

多種多様な実習に取り組み、食品微生物の品質管理や環境分析などの技術も身に付きます!

一緒に学び、たくさんの実習を楽しみましょう♪

オープンキャンパスへの参加をお待ちしています^^

➔ オープンキャンパス 2024 | 岡山科学技術専門学校 (oist.ac.jp)

- コメント: 0

舞台機構調整技能士3級試験!!

- 2024-08-02 (金)

- 映像音響学科

映像音響学科の難波です。本当に暑い日が続いており、普通に生活しているだけでも体力が削られてしまいます…💦

皆さまもお身体にはくれぐれも気をつけつつ、夏を楽しんで下さい🌞🌴🌺✨

さて、そんな暑い日が続く中、映像音響学科では、舞台機構調整技能士3級の取得に向けて1・2年生合わせて50名近くの学生が夏休みも登校し、対策に打ち込む日々を過ごしてきました。

舞台機構調整技能士とは、その名の通り、舞台に設置されている様々な機構を適切に扱うための資格となっています。基本的には、裏方という”舞台を支える仕事を担う技術者”が取得を目指す資格です🎶

そして、7月29日、30日の2日間にわたり本試験が行われました!!

舞台機構調整技能士の資格試験では、以下の3種の試験が行われます。

・学科試験・・・舞台に関する記述式の試験

・判断等試験・・・楽器や音質の違い、音楽などについて聴き分けをするヒアリング試験(耳で聴いて問題に答える試験)

・作業試験・・・実際に音響のシステムを構築し、オペレートする実技試験

今回この2日間では、判断等試験と作業試験が行われました。(学科試験は7/14に受験済み)

今までの対策の成果を上げるべく、学生たちは緊張の中、真剣な面持ちで試験に臨みました!!!

そして大きな問題もなく、みんな力を出し切れた様子で2日間の試験を終えることができました💪✨

また、改めて試験の結果について良いご報告ができればと思っています♬

最後まで読んで頂きありがとうございました!!

- コメント: 0

美しい七色の虹が見えた奇跡!?のタイミング

- 2024-08-01 (木)

- 食品健康科学科

食品生命科学科の大熊です。

超暑い日が続いていますね。熱中症になっていないでしょうか。

たくさん汗をかくとミネラル(塩分ですね!)や水溶性ビタミンも汗と一緒に体外に出ていくので、しっかり補給しましょう。

一日の仕事が終わって帰宅しようとしていたある日の午後、カギセン昭和町校舎2階のエレベーター前に、美しい虹をみつけました!

この現象には、実は水槽が関わっています。

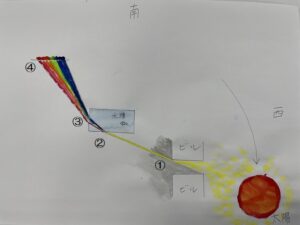

写真の左奥に虹が見えます。

以下の絵に虹ができた仕組みを示しました。

➀夕方、太陽が西に位置し、ビルによって削られ細くなった太陽の光ができる

➁細い光が水槽に入射、屈折し分光(七色に分かれる)する

(屈折の角度は赤色は浅く、紫は深い)

③分光した光が、水槽の水から空気に出るときにも屈折する

➃分光した光が壁に当たって七色の虹が見える

太陽の光ですが、何色に見えますか?白と言いますか透明に感じますね。太陽の光は、簡単に言うと虹の七色の光が混ざった光なのです。(他にも紫外光線などありますが)七色の光が混ざると、不思議なことに透明に見えます。太陽の光の正体は、混ざった七色の光なのです。

太陽の光が水槽の水に入ると屈折します。そのとき、混ざっていた七色の光の屈折の角度がそれぞれ違うので、七色に分かれて、虹のように見えるのです。

科学を身近に感じたときでした。

現場はカギセン1号館2階正面玄関です。が、太陽光が水槽に入射するタイミング、この季節の夕方でしか見れません。しかも晴れていないと。

食品生命科学科では、虹の七色の可視光線や紫外光線といった光を利用する分光光度計という分析装置を使って、食品の抽出液や河川水など試料溶液中に含まれる物質の濃度を測定する実習も行っています。

なぜ植物の葉っぱは緑なのか?リンゴは赤いのか?などなど、色の話もいろいろしていきます!

今週末8/3(土)は、オープンキャンパスです。

都合に合わせて選べる午前と午後の2回あります。

※詳しくはカギセンHP(トップページ | 岡山科学技術専門学校 (oist.ac.jp))をご覧ください。

※オープンキャンパス(オープンキャンパス 2024 | 岡山科学技術専門学校 (oist.ac.jp))

お待ちしています!

- コメント: 0

デザイナーによるワークショップ!!

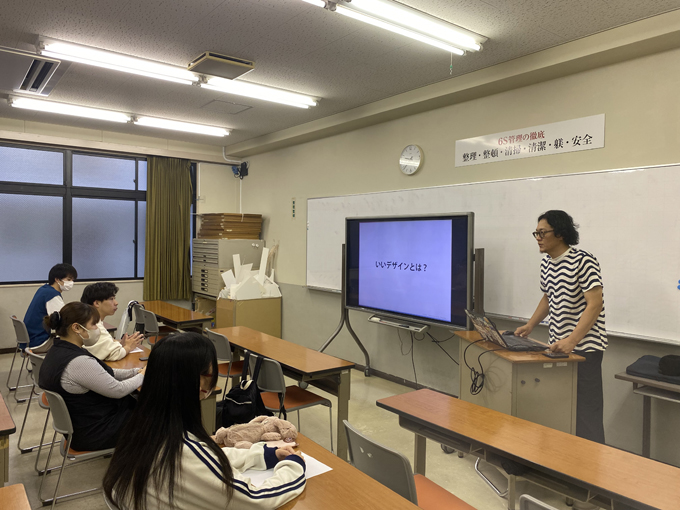

こんにちは。建築工学科の秋山です。

今回は、6月28日に行われた外部講師の毛利信哉さんによるワークショップの様子を紹介します。

毛利信哉さんは、海外の有名設計事務所で勤務され、現在は岡山県の新見市でイノベーションスタジオ岡山という事務所を運営され建築、グラフィック、ロゴや講演など多岐に活動されています。

今日は、建築工学科の一年生を対象にデザインについて教えて頂きました。

内容としては、「自己視点と他者視点のギャップ」、「共感/伝えるではなく伝わるデザイン」と「アイデアジェネレーション」について、ワークを交えながら教えて頂きました。

これらの考え方は、建築を考える上で活用でき、更にはもっと広い分野に活かせるものです。

学生達には、このワークショップで学んだことを、ぜひ今後、課題に取組む際に役立てほしいと思います。

- コメント: 0

野球本選!!

- 2024-07-30 (火)

- 測量環境工学科

測量環境工学科の茗荷です。

7/6(土)に岡山市総合文化体育館で岡山県専門学校交流スポーツ大会の本選が開催されました。

測量環境工学科の学生は野球に出場しました。

とても暑い中、チーム一丸となりプレーしました。結果は惜しくも4位でしたが、学生たちはとても楽しそうにしており、引率していた私もとても見応えのある試合で、とても楽しかったです。

学生は「久しぶりの試合で楽しかった」「学科は違うが、先輩たちが優しかった」と話していました。

- コメント: 0

金子先生の生物豆知識 ➀

- 2024-07-29 (月)

- 食品健康科学科

こんにちは、食品生命科学科の金子です。 今回から生物の「豆知識」をブログで上げて行こうと思います。

まずは、その➀です。

暑い日が続き、熱中症には十分気を付けて下さい。そんな中、生物にも少しづつ異変が出始めています。朝方や日中うるさく聞こえる「蝉の鳴声」ですが、10年前の夏に比べ、ずいぶん変わりました。岡山市内で無く蝉の大半が「クマゼミ」です。この蝉、午後の暑い時間帯は鳴き声が聞こえません、実は気温32度を超えると鳴かなくなります。

「ミンミンゼミ」は32℃を超えても鳴くと言われています。ミンミンゼミの声も岡山市内ではあまり聞こえなくなりましたね。これは樹木が少なくなったからだと言われています。東日本では確認されていなかった「クマゼミ」ですが、温暖化の影響などによって東日本でも多く確認されるようになりました。蝉は何故夜に鳴かないのでしょうか。蝉が鳴く条件は、温度と明るさと言われています。このままの気温上昇で行けば春に鳴く蝉が現れるかも知れませんね。食品生命科学科は私たちの健康を、環境を通じて改善することに関しても勉強しています。

小生、野鳥の会にての活動やセラピー犬の活動もしています。次回以降はペットや野鳥に関しての話題も提供していきます。また、オープンキャンパスでも生物、植物に関してミニビオトープ、苔玉作りなども行っていますので、是非オープンキャンパスにお越し下さい。お待ちしています。

- コメント: 0

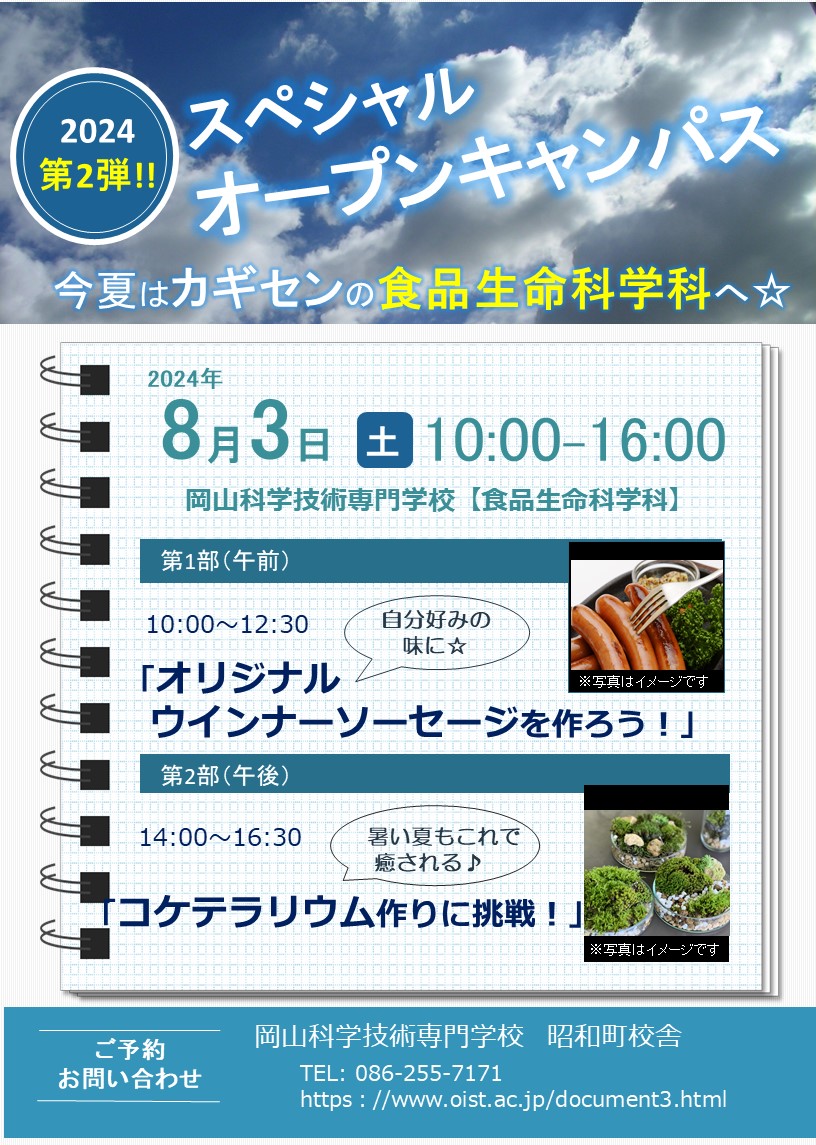

スペシャルオープンキャンパス☆Part2!

- 2024-07-28 (日)

- 食品健康科学科

こんにちは!食品生命科学科の青木です。

7/27(土)に続き、8/3(土)も「スペシャルオープンキャンパス」を実施します!

午前 ➔【オリジナルウインナーソーセージを作ろう!】

精肉(時間の都合上、ひき肉)から腸詰加工→燻製まで…

自分好みの味のウインナーを一緒に作りましょう☆

(お好きなハーブやペッパー類、チーズ等を入れても👌)

市販のものも美味しいですが、

自分でゼロから作ったウインナーは格別です!😍

午後 ➔【コケテラリウム作りに挑戦!】

暑い夏を乗り切るために、

オリジナル苔テラリウムを作って癒されましょう♪

苔の緑に癒されるのはもちろん、

物理的にも…空気を浄化してくれます☆

たくさんのご参加をお待ちしています😊

オープンキャンパス 2024 | 岡山科学技術専門学校 (oist.ac.jp)

- コメント: 0

IT技術は使い方が大切です

- 2024-07-27 (土)

- ICTライセンス学科

こんにちは、ICTライセンス学科の法華です。

大学入試センターが、令和7年度の「大学入学共通テスト」において、スマートグラスやスマートウォッチなどの機器の利用禁止を発表しました。

これは2月に行われた早稲田大学の入試で、スマートグラスを利用した不正行為が発覚した問題を受けてのことだそうです。

大学入試センターによればスマートウォッチ、スマートグラスなどのウェアラブル端末や、スマートフォン、タブレット、イヤフォン等の電子機器類は試験会場には持ち込めますが、試験中にはカバンにしまう必要があります。補聴器等を使用したい場合は、受験上の配慮の申請が必要とのことです。

IT技術は生活を便利にするものですが、使い方を誤れば大変な事態となります。

そうならないためにも、しっかりとした知識をもってIT技術を活用していきましょう。

- コメント: 0

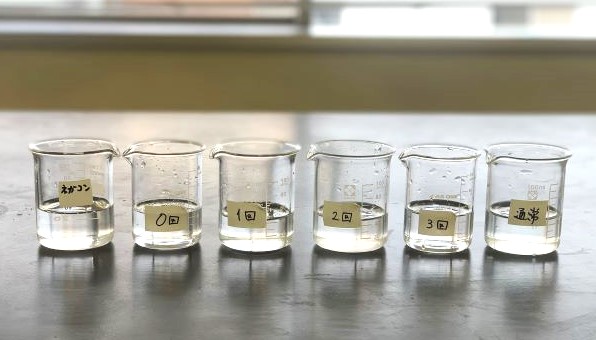

☆残留洗剤量の比較実験☆

- 2024-07-26 (金)

- 食品健康科学科

こんにちは☆食品生命科学科の青木です。

今回は

先日実施された大熊先生の化学実習の様子を紹介します☆

みなさんは食器等を使用した後、どのようにしていますか?

大勢の方がきっと、

「洗剤を使用して洗っている」

という答えだと思います。

その洗剤を泡立てて使用したあと、しっかりと水ですすぎますよね。

そのすすいだ回数の違いで洗剤の残留量に違いがあるか?

という実験を行いました♪

①ビーカーをいつも通り洗剤を泡立てて洗います。

②全く水洗いせずそのまま、1回のみ水洗い➔➔➔いつも通りすすぐもの

を用意し、ビーカー内側に蒸留水を回し入れます。

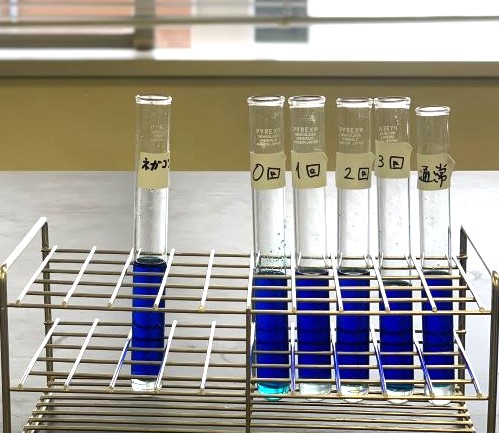

③その蒸留水を試験管へ移し入れ、青色の試薬とクロロホルムを投入し、振り混ぜます。

④各水溶液の下部を見てみると…分離している部分がありますよね。

水洗いゼロの試験管のみ青色に染色されています!

他の試験管を見てみると…

下部の色に大差はみられませんでした。

よって、今回の結果からは・・・

『洗剤が明らかに残っていたのは、水洗いゼロだけだった』

『すすぎ1回のみ~通常すすぎにおいて、残留洗剤の濃度の違いは見られなかった。

(つまり、1回水洗いしただけのものも通常通り水洗いしたものも残留洗剤量に大差なかった)』

という結論に至りました🧪

※左端の「ネガコン」とは、「ネガティブコントロール」というもので、

今回の場合、洗剤をしようせず、ただ水ですすいだだけのものです。

今回の実験では

残留洗剤量の具体的な数値の測定まではしていませんが、

本校では、数値化して比較することも可能です。➔成分分析!

普段の生活でのふとした疑問を、実際に実験で実証してみる!

という楽しさも味わえます♪

またまたの長文を読んでくださり、ありがとうございました!

今回の実験のことをもっと詳しく知りたい!

こんな実験あんな実験やってみたい!

などなど…

興味を持ってくれた方は、どしどしオープンキャンパスへご参加ください♪

※食品生命科学科では

サスティナブルな社会を実現するため、食品・環境・健康をテーマに幅広く学修します☆

多種多様な実習に取り組み、食品微生物の品質管理や環境分析などの技術も身に付きます!

★☆ 食品生命科学科7月、8月特別オープンキャンパスメニュー ☆★

- 7月27日(土)

午前:「澱粉の違いによるα―化」を顕微鏡で見てみよう

午後:「モッツァレラチーズとゴーダチーズ作り」に挑戦 - 8月3日(土)

午前:自分好みの「ウインナーソーセージ」を作ろう

午後:暑い夏を乗り切る「コケテラリウム」を作りませんか♪

沢山の方のご来校、お待ちしています

- コメント: 0