岡山科学技術専門学校 学科ブログ

二級自動車工学科6/2(月)よりAO第1次のエントリー開始!

- 2025-06-12 (木)

- 二級自動車工学科

皆さんこんにちは!

二級自動車工学科の広瀬です!

現在、AO第1次のエントリーのエントリー期間となっています🚗

カギセンを卒業し、自動車整備士として働きたい!!!

と考えている方、AO入試をおすすめします!

ぜひ、カギセンで一級自動車整備士資格まで取得し、活躍して欲しいと思います!

AO第1次のエントリーと並行し、毎月オープンキャンパスを開催しています!

自動車に興味があればぜひ、オープンキャンパスに参加ください😊

オープンキャンパス参加者

では👋

- コメント: 0

いざ!インターンシップへ

- 2025-06-11 (水)

- 一級自動車工学研究科

こんにちは、一級自動車工学研究科です。

今回は、インターンシップ直前の様子です。

インターンシップ中の心構えや注意事項について話を聞いています。

では、いってらっしゃーい

暑くなってきました。

熱中症には十分注意してインターンシップに取り組んでください。

こまめな水分補給も大切です。

岡山トヨペット株式会社様 広島日野自動車株式会社様

ご協力ありがとうございます。

- コメント: 0

人力AI!?

- 2025-06-11 (水)

- ICTライセンス学科

こんにちは、ICTライセンス学科の法華です。

マイクロソフト等が支援していた「Builder.ai」という企業が破産したそうです。

こちらの企業はAIアシスタント「Natasha」を搭載したノーコード開発のサービスを提供していたそうですが、

実はAIに任せていると思われていた作業が、約700人ものインド人エンジニアによる人力作業だったことが発覚しました。

まさに「人力AI」といった感じです。

AIサービスといっても裏側ではどのように動いているかは分かりませんよね。

約700人のエンジニアでAIサービスを再現できる人間がすごいのか、それとも約700人分のエンジニアの仕事ができるAIサービスが凄いのか、

どちらにせよAIサービスというものは使う側は便利だということですね。

- コメント: 0

AO入試、エントリー受付開始ッ!!

- 2025-06-10 (火)

- 測量環境工学科

測量環境工学科の茗荷です。

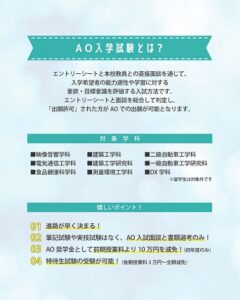

本校のAO入試のエントリー受付が始まりました。

AOとは、A:アドミッション O:オフィスの事です。

受験生の人物(能力や適性)+入学後の意欲(目的意識等)を図る試験です。

本校のAO入試には以下のメリットがあります。

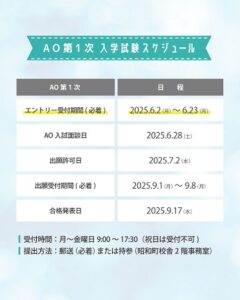

以下がAO第1次入試のスケジュールになります。

AO入試を受験しようか迷っている方は、是非オープンキャンパスに参加してみてください。

測量環境工学科では、オープンキャンパスを在校生や卒業生に手伝ってもらっています。

リアルな学校生活や先生との距離感、就職支援等、色々なことがわかると思います。

AO入試、オープンキャンパスの参加をお待ちしております。

- コメント: 0

就活・インターンシップへの準備!

こんにちは。建築工学科です。

今回は、5/30(金)に建築工学科の一年生を対象に行った就活セミナーの様子を紹介します。就職情報サイト運営会社の方に来ていただき、アプリの登録と活用方法、就職活動に必要な心構えなどを教えてもらいました。

ついこの間入学したばかりで、もう就活の話?という感じですが、就活の時期が年々早まっています。その対策として、早い時期から備えるようにしています。

就活の流れやインターンシップに行く重要性、全国の学生がどの程度動いているのかなどを教えてもらいました。

上の写真は、アプリを使い、気になる企業を探している様子です。

これから学生たちは、学校へ来るインターンシップの案内とアプリ内の案内を使い、夏休みに各企業へインターンシップに行きます。

そして、秋までにいろいろな職種・企業を知り進路選択に役立てます。

今後も様々な、外部と連携した講座を計画しています。

随時、ブログで紹介していきますので楽しみしていてください。

- コメント: 0

だんご作成器 ~お菓子屋さんからの注文製作~

- 2025-06-07 (土)

- 国際機械工学科

国際機械工学科の小林です。

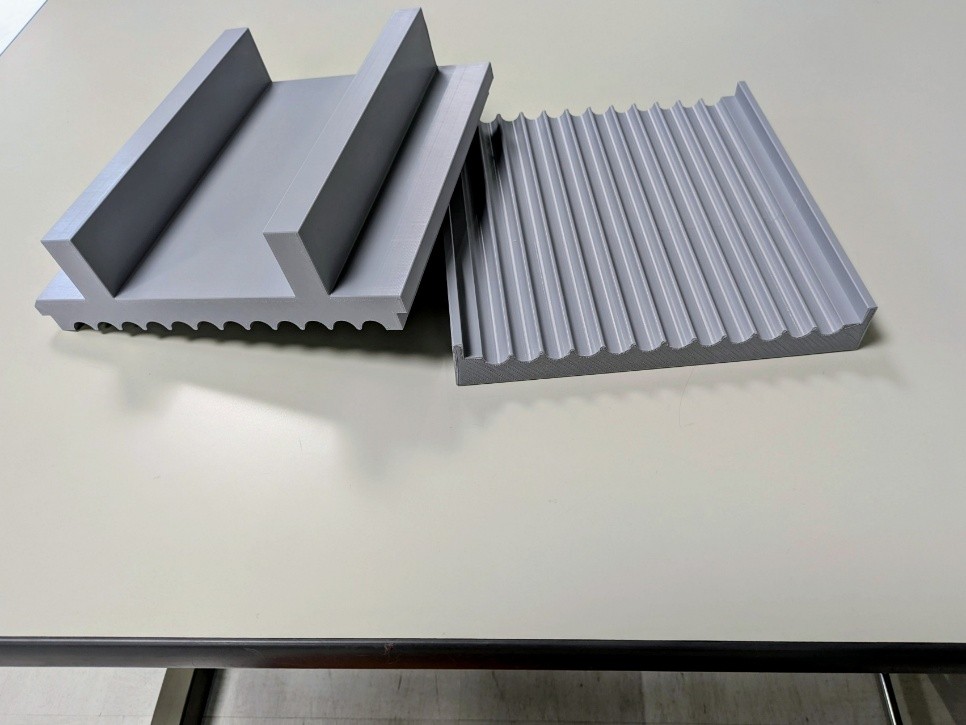

校内の他学科からの注文で、団子マシン(作成器)を作り、ブログに掲載したところ、それが目にとまった洋菓子屋さんから同じようなものを作ってほしいと注文がありました。

一つは団子のサイズが大きいもの、もう一つは数がたくさんできるものを希望されていたので、木製ではなく3Dプリンターで作ることにしました。製作時間はかなり長くなり、夜も運転させて仕上げました。

提供していただいた写真を使って、ブログ記事にまとめました。

だんご作成器(上型、下型)

だんご作成器(組立品)

だんご完成

サイズが大きいだんご作成器をも持って記念撮影

- コメント: 0

自然保護センターへ行ってきました

こんにちは。

食品健康科学科の大熊です。

新緑がまぶしい季節となりました。

5/17(金)に、岡山県自然保護センターへ行ってきました。

https://okayama-shizenhogo-c.jp/

自然保護センターでは、多くの植物や動物、虫を観察することが出来ます。

今回は、植物について、ガイドさんに教えてもらいました。

最初に、スズメバチなど野外での注意点について聞きました。

それでは出発。駐車場からセンターの敷地へ移動です。

センターには植物だけで約1,000種類あるとのことで、数の多さにまずびっくりです。

これはエゴノキで、魚毒(サポニン)を含むことから、昔は魚を獲ることに利用していたそうです。

よく似ているスギとヒノキの見分け方も教えてもらいました。

下の写真のAはスギで、Bがヒノキです。葉がとがっているのがスギです。樹皮の見た目も違いますとのことですが、この写真では見分けがつかないですね。(^^;

珍しい植物も見てきました。

ギンリョウソウと言います。植物ですが、光合成をしないので白いです。栄養は共生している他の植物からもらっているそうです。面白い生き方ですね。

松枯れ病のしくみについても教えて頂きました。自然保護センターのあった場所は、以前は赤松がたくさん生えていたとのことです。

タンポポ(花の生態が面白い!)、シダ類から、氷河期遺存植物(氷河期の生き残り植物!)、トキソウなど普段見ることのない植物までいろいろな植物のことを教えていただきました。また共生関係など植物の生態にまつわる興味深いことも教えていただきました。

食品健康科学科では、健康に関連する食べ物、運動、環境について学んでいきます。

今週6/7(土)のオープンキャンパスは、運動に関するメニューです。

健康を科学的に体験してみましょう!

- コメント: 0

日本初のAIに特化した法律

- 2025-06-06 (金)

- ICTライセンス学科

こんにちは、ICTライセンス学科の法華です。

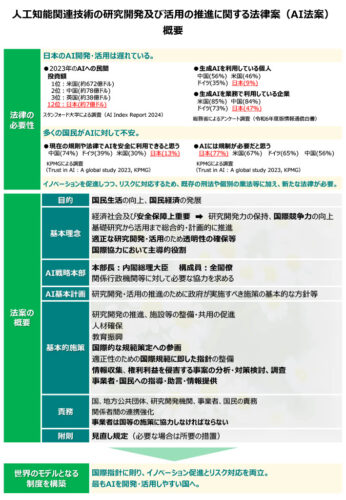

「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律」が参議院の本会議で可決・成立しました。

日本では初めてのAIに特化した法律だそうです。

「規制」というよりは活用を促す「推進」としての側面が強いようで、罰則は設けられていないとのことです。

しかし悪質な事例には国が事業者に対して調査や指導、事例の公表を行い広く注意を呼びかけるといった内容もあるようです。

AIの活用は目覚ましい勢いで進んでいます。中には「ディープフェイク」などAI技術を悪用している事例もあります。

この法律でAIの活用が良い方向に進めばいいですね。

(出典:内閣府ホームページ https://www.cao.go.jp/houan/pdf/217/217gaiyou_2.pdf)

- コメント: 0

スクーリングをおこないました

- 2025-06-05 (木)

- ICTライセンス学科

こんにちは、ICTライセンス学科の法華です。

6月1日はスクーリングの日ですので、ICTライセンス学科の学生は登校して授業を受けました。

暑い中頑張って登校してくれました。

体調不良を起こさないよう適度に休憩をはさみながら、水分を取りつつ授業を進めていきます。

学ぶ内容も徐々に難しくなっていますが、自分のペースで学習していきます。

スクーリングもあと少しですので頑張っていきたいところです。

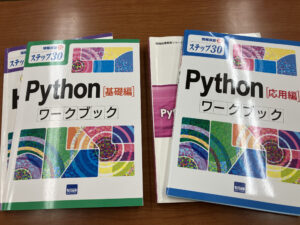

下の画像は1年生、2年生が授業で使用している教材です。

表紙だけ見ると難しそうに見えるかもしれませんが、ゆっくりとしたペースで進みますので安心です。

- コメント: 0

【DX学科 実習装置紹介】第一弾:身近なミニコンピュータ

- 2025-06-04 (水)

- DX学科

「ラズベリーパイ」という小さなコンピュータを知っていますか?

これは手のひらサイズなのに、実は本格的なパソコンと同じようなことができるスゴイ機械なんです!

ラズベリーパイはどこで使われているの?

ラズベリーパイは学習用コンピュータとしてイギリスで開発されましたが、今では、世界中のいろいろな業務でも使われるようになり、累計出荷数は4,000万台以上と言われています。統計によっては、Windows PC, Macの次に使われているという情報もあるくらいです。

実は、意外と身近な場所にも使われています。大手回転寿司チェーンの「〇〇寿司」では、客席のタッチパネル端末や、厨房の管理システム、そして「鮮度くん」と呼ばれる自動廃棄システムなどに、使われている店舗があります。

客席のタッチパネル端末

厨房の管理システム

鮮度くん(QRコード読み取り・廃棄管理)

※注:写真はAIを使った絵で、ラズベリーパイは裏に隠れて見えません。

これらのシステムは、ラズベリーパイが小型で安価、しかも信頼性が高いことから導入されており、1店舗に100台以上のPiが稼働しているという例もあります。そのほかにも、工場や、インターネットなど、様々なところで使われていています。

DX学科ではこんなふうに使っています!

Pythonというプログラミング言語を使って、LEDを光らせたり、センサーを動かしたり、カメラでQRコードを読み取ったりと、実際のシステムと同じような機能を開発します。また、注文用のタッチパネル画面を作ったり、Webサーバーを立ち上げて、ネットワーク越しに情報を送受信する仕組みも体験できます。

まさに「〇〇寿司の注文や鮮度管理のしくみを、自分で作れるようになる!」そんな実習、ちょっとワクワクしませんか?

まとめ

これらの教材を通して、未来を担う人材が楽しく学び、成長できる環境をつくっています。まずは、教材から。“わかる”を“できる”に変える、DX学科で実践的な学びをはじめましょう!

DX学科 岡本茂樹

- コメント: 0