岡山科学技術専門学校 学科ブログ

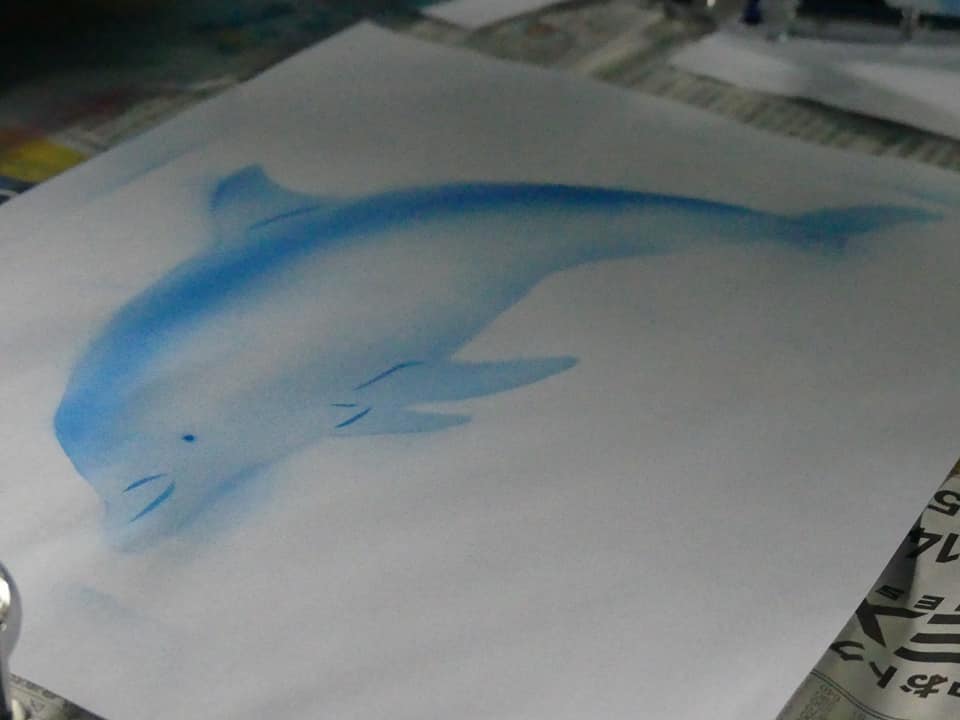

360meet &K-UPmeetにエアブラシブース出展

- 2017-10-30 (月)

- トータルメカニック研究科

こんにちは。自動車カスタマイズ学科の永岡です。

10月22日(日)、東京でレッドブルボックスカートレースがあった同じ日、和気にある中山サーキットでは、360meet & K-UPmeetが開催されました。大雨で、旧車らしいトラブルも発生しましたが、何とか無事に終了しました。

自動車カスタマイズ学科は、ここにエアアブラシ体験ブースを出展して楽しんでいただきました。

今回はエアブラシ体験ブース出展のみ。レース参戦がないのは寂しいです。

体験ブースは雨の中でも盛況でした。

軽カー、旧車好きにはたまらないイベントですね。

軽四耐久レースもスタートです。

こんなイベントに参加して車好きがもっと増えてくれたらなぁと思います。

本日はここまで・・・

- コメント: 0

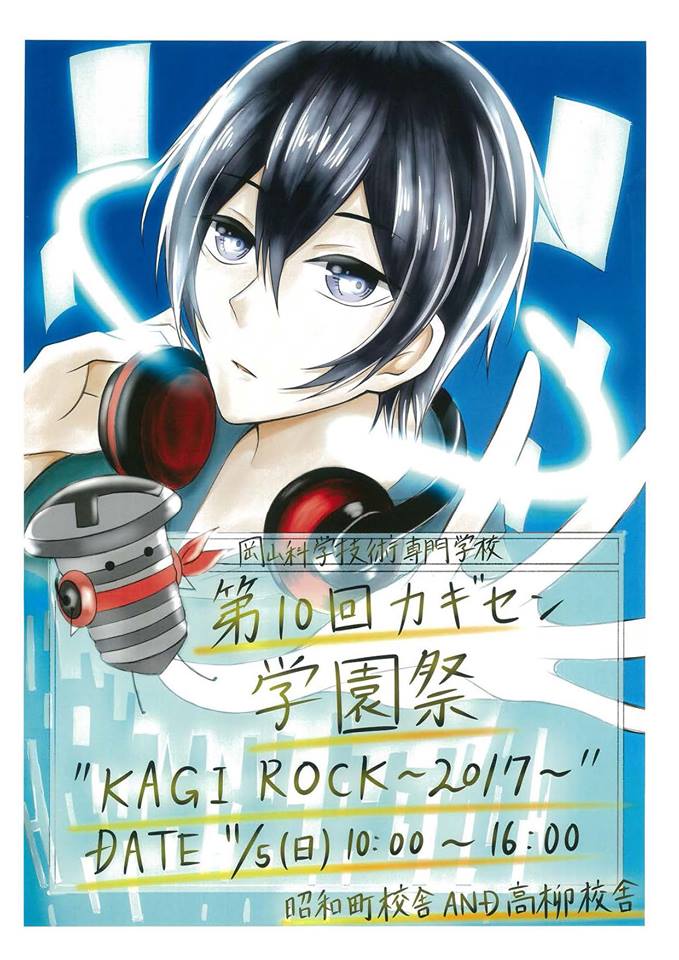

学園祭、準備中

- 2017-10-30 (月)

- トータルメカニック研究科

こんにちは。自動車カスタマイズ学科の永岡です。

11/5(日)の学園祭にむけて、1年生は各自持ち寄った素材をFRPで修理して塗装したものを展示する予定です。またもや時間との闘いがはじまっています。( ´∀` )

当日はレッドブルボックスカートに参戦完走したカートも展示します。

2年生は、1年生の時から取り掛かっているキャンターカスタムを展示する予定です。

模擬店もありますので、11月5日、是非お立ち寄りください!!!!

- コメント: 0

レッドブルボックスカートレース2017 本番

- 2017-10-28 (土)

- トータルメカニック研究科

こんにちは。自動車カスタマイズ学科の永岡です。

大変お待たせしました。10月22日(日)☂レッドブルボックスカートレース当日の様子を紹介します。東京赤坂サカスTBS前の特設コースからのリポートです。

当日は台風の影響で天候は最悪のコンデション。車検をクリアして本校制作カートのゼッケン32番が配布されました。車高調整とタイヤエア調整も無事に終わり、スタートを待つのみです。

顔がついて可愛さが増しました。子どもたちに大人気です。

オリジナリティあふれるカートが集結しました。

コースのジャンプ台はやばい感じです。( ´艸`)

なんか見たことある二人組が( ^ω^)・・・

本校制作カートのイメージはこんな感じでしたよね。( ´∀` )

さぁスターーートでーーーーーーーす!!!!

どうなるのか!!!!!!!

本校の動画は今のところアップされてません。残念。誰か録画してないかなぁ?

さて結果は・・・・・・・・・・・・・。

なんと60台中、12位をゲット!!!!!!!

最後までお読みくださりありがとうございました。

応援くださった皆様方に感謝です。

ありがとうございました!

- コメント: 0

さあ、クラス一丸で!

- 2017-10-28 (土)

- 建築工学科

建築工学科の堂本です。

いよいよ10月28日(土)に、本年度のワンデイエクササイズ(コンペ・設計競技)が開催となります。

その前日、日がとっぷり暮れたあとも、学生はほぼ全員がゴールへ向けて力を合わせて頑張っています。

本校は毎年、2年生が全員でワンデイエクササイズを経験します。モチベーションがある程度整った有志からの選抜チームとは違い、いろんな思いの学生たちが一つの目標に向かうので前途多難です。でも、逆に「いろんな問題があったけどでき上がった瞬間は、なんだか言いようのないうれしい気持ちになる」と、学生はよく言います。おまけに、他学年が見かねて手伝ってくれたりすればなおさらです。これが、カギセンパワーなのだと思います。

- コメント: 0

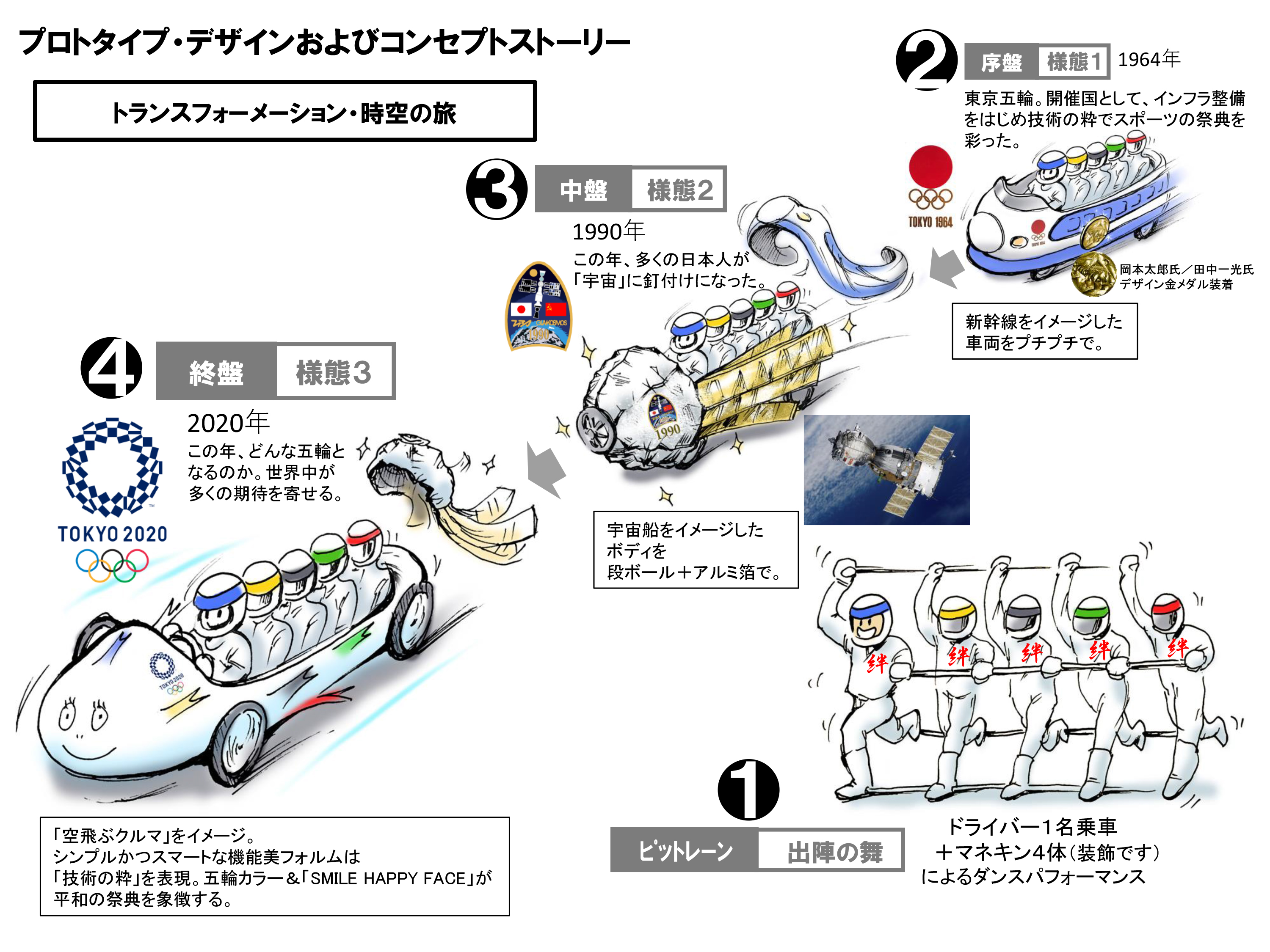

レッドブルボックスカートレース参戦続報 ~制作奮闘記その7~

- 2017-10-27 (金)

- トータルメカニック研究科

こんにちは。自動車カスタマイズ学科の永岡です。

10月22日(日)、ついにこの日がやってきました。そうです。レッドブルボックスカートレース2017の開催日です。

私も前日から東京入りしてこの日に備えましたが、台風の影響による雨風のためスタート時刻が遅れ、運営側もバタバタのようです。

車検をパスし車高調整やタイヤエア調整を済ませて本番を待つばかりです。本校が制作したカートのゼッケン番号は32番エムズプランニング様のマシンです。

さてその結果は・・・・・・・・・・・・・・・。

その前に最後の仕上げの様子を紹介いたします。

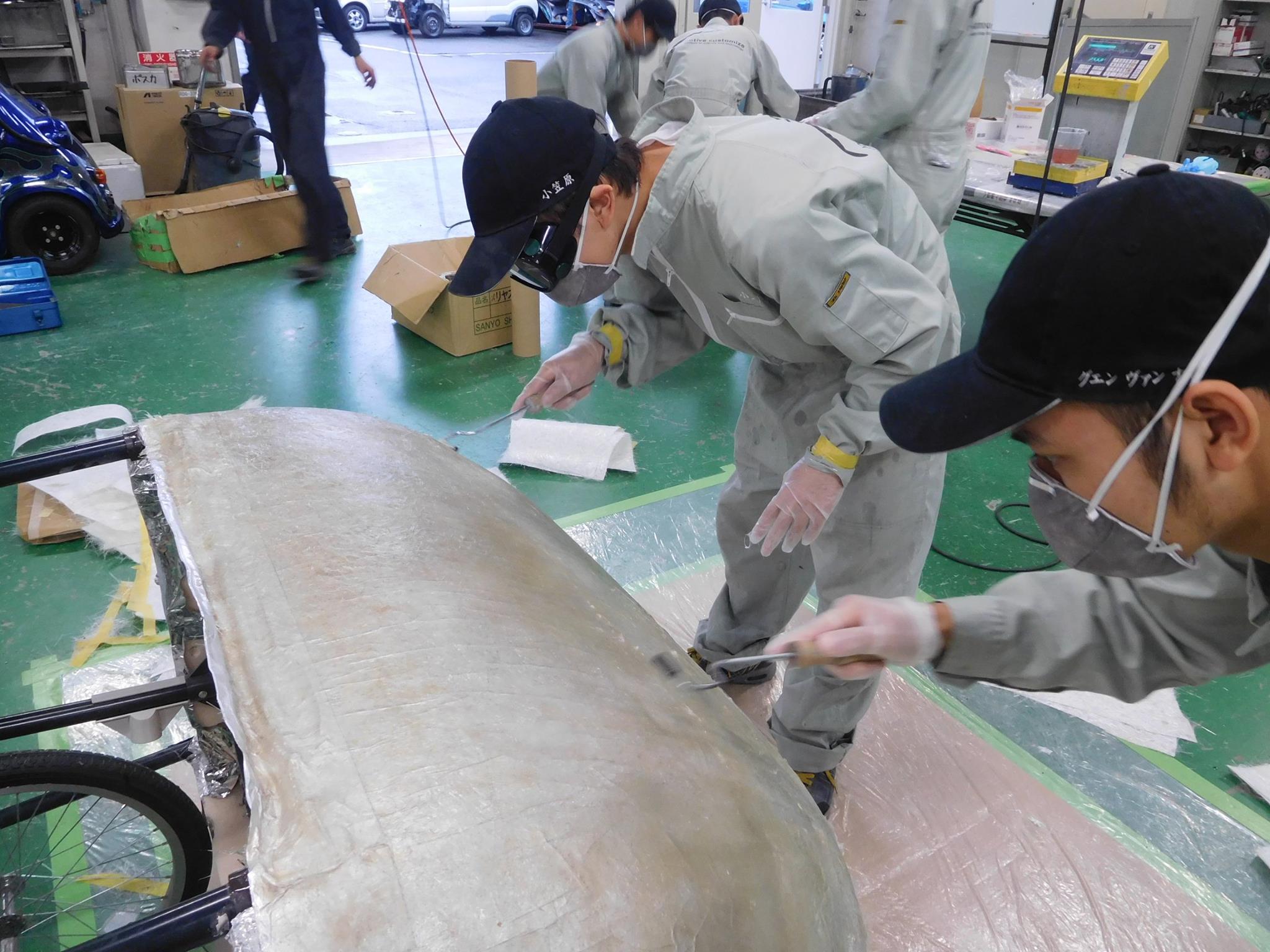

離型のためのワックスが乾いたところでFRPのマットを形に合わせてハサミでジョキジョキ。樹脂と硬化剤を混ぜて刷毛とローラーを使って貼り付けていきます。

エアを残さないように・・・・

学生の頑張りで早く張り付けられたと思います。2時間くらいで乾くかな。

その後は磨きとパテ整形で形を整えたらいよいよ離型です。

ヤッター!!!! パッカーン!!!

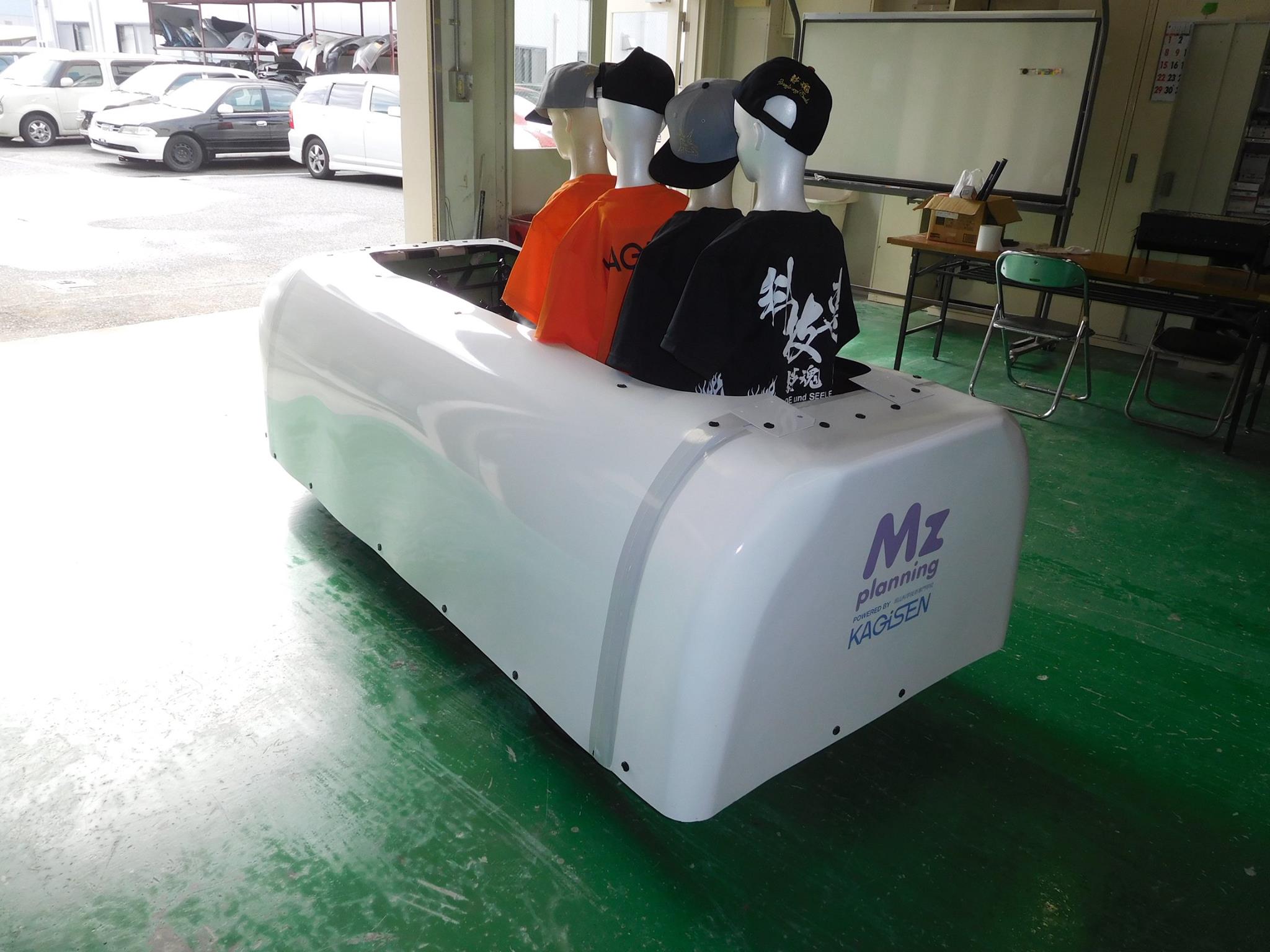

塗装に突入です。サーフェサで平滑を出してからの小さな傷を拾い出しパテします。

さぁ塗装しましすよ~!

塗装完了です。乾いたら取り付け!ゴールが見えてきた。( ´∀` )

エムズプランニング様と学校のステッカーを貼り付けて完了。菅野先生あとはお願い

します。

と、ここまでが制作奮闘記です。長い間、閲覧いただきありがとうございます。

次回はいよいよレース当日をリポートします。

- コメント: 0

学園祭で待っています! 2017

- 2017-10-26 (木)

- 食品健康科学科

こんにちは。バイオサイエンス学科の池田です。朝晩、肌寒くなってきました。季節は晩秋へと向かっています。

さて、今年も11月5日の日曜日に学園祭を予定しています。

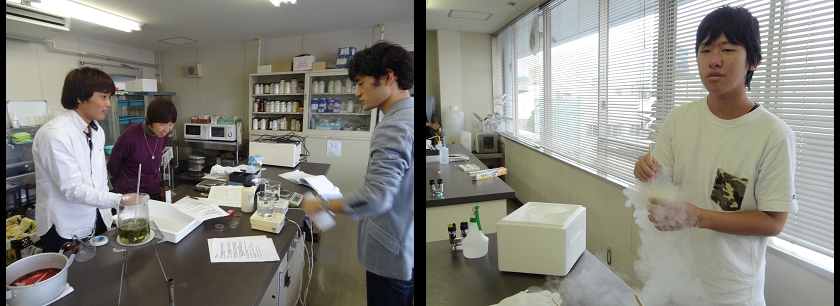

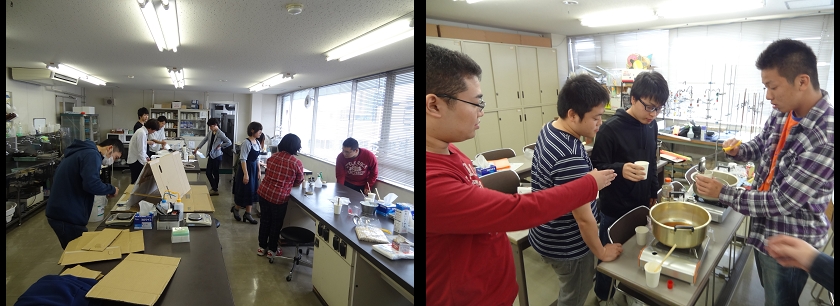

バイオサイエンス学科では今年も展示は「染物」と「液体窒素で作るアイスクリーム」、模擬店のほうは伝統の「うどん」です。

今年の「染物」は例年とは趣向を変えてハーブ染めに挑戦します。このブログでも何回か紹介しましたが、バイオサイエンス学科では今年からハーブを取り入れた授業をおこなっています。そこで、学園祭でもこのハーブを使ってハンカチを染めようというわけです。それにはまずハーブが必要! 先日、1年生が岡山市東区の株式会社夢百姓さんの農園に伺い、収穫してきました。

収穫をおこなったのはハイビスカスです。ハイビスカスというと南国を思い浮かべるかも知れませんが、それとは全くの別種です。学生たちは長靴を履いてせっせと花を摘みました。

摘んだ花は種子を取らなければなりません。農家の方に教えていただきながら、種子の取り出しにも挑戦しました。終了後にはハーブティーを出していただきました。おいしかった!

株式会社夢百姓の皆さん、ありがとうございました。

そして、そのハイビスカスを使っての染色です。うまく染まるでしょうか・・・。一方、右は液体窒素で作るアイスクリームです。今年のお味はどうでしょうか?

学生たちは放課後も残って準備を進めています。ご近所の皆さま、卒業生の皆さん、そしてこのブログを見てくれた高校生の皆さん、今年も学園祭で待っています!

- コメント: 0

インターンシップから帰ってきました!

- 2017-10-20 (金)

- 旧)一級自動車工学科

こんにちは、一級自動車工学科・武内です。

一級自動車工学科3年生が、インターンシップから帰ってきました。

↓これは、インターンシップ初日の作業対象となった大型トラックの車輪です。

↓インターンシップから帰ってきた彼に、あの日と同様に、大きな車輪を脱着する様子を再現してもらいました。

この後、無事取付けをして終わりました。

インターンシップに行く前より、体の動きや工具の使い方を意識するようになったのか、動作が機敏で無駄な動きが少なくなり、工具の置き場所にも合理性を感じました。

4年生もそうですが、インターンシップ行く前より目的意識がハッキリと明確になったと言っており、一級自動車整備士という仕事に誇りをもって取り組む準備が整いつつあるように感じました。

3日間という短い間だったインターンシップの延長線上の、緊張感のある実習の時間となりました。

- コメント: 0

レッドブルボックスカートレース参戦続報 ~制作奮闘記その6~

- 2017-10-19 (木)

- トータルメカニック研究科

こんにちは。自動車カスタマイズ学科の永岡です。

とにかく時間との闘いになってきたので、フロントカウルとリヤカウル制作は発泡スチロールにガラス繊維を貼り込んでいくことに( ^ω^)・・・

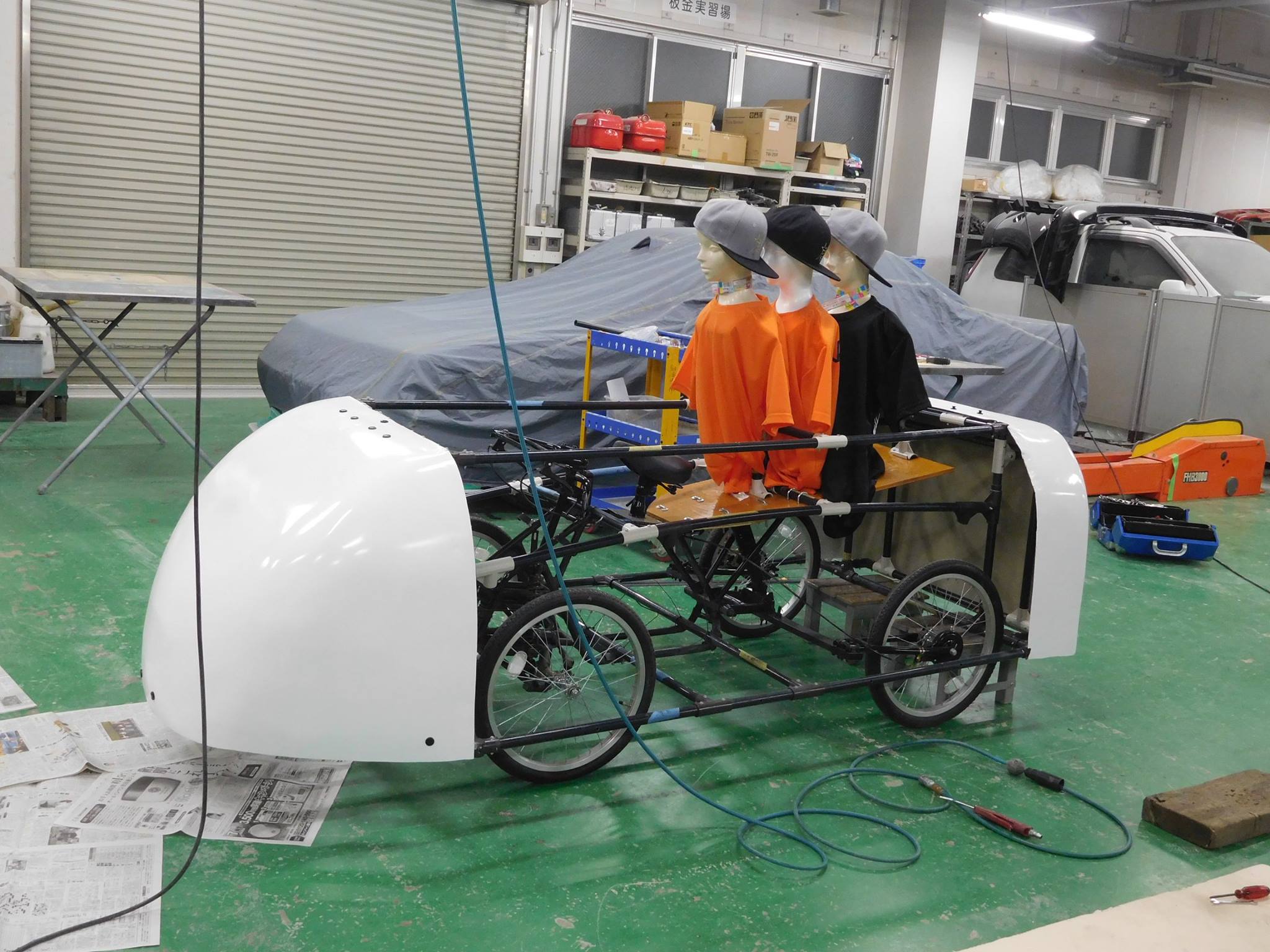

本来は、モックからメス型を起こして、それにガラス繊維を貼り込むのですが、今回は間に合いません。発泡スチロールによるモックアップ制作が完了したので、サイドカウルの取り付け部をリベット留めで作成。

新聞紙をでんぷん糊で貼り付けていきます。糊が固まれば離型剤を塗布できるはず・・・

新聞紙の貼り込み完了。サイドカウルを仮付け!!!

おーっ!!!!形になってきたね。( ´艸`)

サイドカウルは素材はポリカーボネートなので先に塗装します。サーフェサ塗装中。

サーフェサ塗装完了!!!!

次はフロントとリヤカウルの制作ですが、その前に離型するための準備でアルミホイルをスプレーのりで貼り付けていきます。後部座席には4人の乗組員を載せる設定なので、コンパネで台を固定して人形を固定します。

離型のためのワックスがけをして人形を取り付けたらこんな感じ!!

ワックスが乾いたらいよいよガラス繊維マットの貼り込みにかかれます。

本日はここまで。

- コメント: 0

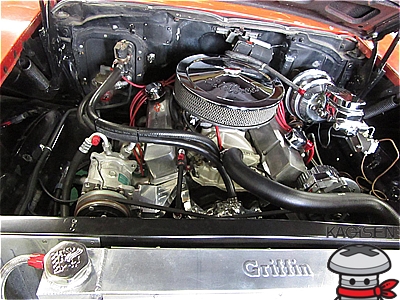

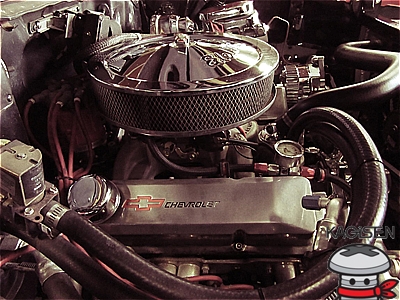

Chevrolet Bel Air (シボレー ベル エア)

- 2017-10-16 (月)

- 旧)一級自動車工学科

こんにちは、一級自動車工学科・武内です。

このブログで紹介した1957年製Chevrolet Bel Air(シボレー ベル エア)が、14日のオープンキャンパスにやって来ました。株式会社渋谷石油様のご協力によるものです。

以下、写真でその姿を紹介します。

またこんな企画をしますので、今回来られなかった方、次回は是非。

- コメント: 0

留学生も頑張っています

- 2017-10-16 (月)

- 国際機械工学科

ものづくり工学科・小林です。

ものづくり工学科の1年生が、10月12日(木)、7月末に体験したインターンシップの発表会をしました。

インターンシップの意義や参加した目的、印象に残った事柄や感想をプレゼンテーションソフトを使ってまとめ、発表会に臨みました。

学生全員が発表しましたが、学生の中に2名の留学生がいます。その留学生も日本語で発表しました。留学生にとっては、日本語の力をつけて専門学科に進学し、日本人の学生と同じように勉強するという大きな課題がありますが、日本人の学生に比べても遜色のない発表ができました。

発表データの作り方にも、個性を生かした工夫の跡が見られました。卒業後の就職先についても、現在考えていることを発表の中で述べていました。発表する態度も堂々としており、笑顔を絶やさずに発表できました。そして、大きな目標に向かって努力する姿勢は、参加した学生にとっても見習うべきところがあったのではないかと思います。

- コメント: 0