ホーム > 国際機械工学科

国際機械工学科 Archive

インターンシップ二日目

- 2020-07-22 (水)

- 国際機械工学科

こんにちは。ものづくり創造学科の山下です。

まだ梅雨明けの声は聞こえてきませんが、真夏を思わせるような暑さです。

そんな中、ものづくり創造学科2年生のインターンシップが始まりました。今日が二日目です。インターンシップ中の中原製作所におじゃまして、様子を見てきました。

旋盤加工(切ったり削ったりしたいものを回転させて、固定された工具によって切削加工するもの)です。

みんな、社員の方の説明をしっかり聞いて、実践していました。

同時5軸加工(直線軸XYZの3軸に2軸の回転傾斜軸を追加した機械で行える、より柔軟な加工方法)です。

手入れ工程です。できた製品をきれいにしています。

研削です。今年初めて体験させていただいています。

マシニングセンタ(それぞれの加工に必要な工具を自動で交換できる機能を備えた工作機械)です。ベトナムの方に指導していただいています。

最後は、今年の3月に卒業した先輩です。卒業生もしっかり働いてくれていて一安心。

みんな、暑いけれど頑張っていい経験しよう!

- コメント: 0

インターンシップ開講式

- 2020-07-17 (金)

- 国際機械工学科

こんにちは。ものづくり創造学科の山下です。

新型コロナウイルスや豪雨・・・大変なことがいっぱいですが、頑張りましょうね。

さて、ものづくり創造学科では、毎年、岡山市中区乙多見にある(株)中原製作所でインターンシップを実施しています。当初の予定では、毎週木曜日にお世話になるはずだったのですが、今年は新型コロナウイルスの感染拡大の影響で開始を延期していました。この度、中原製作所様のご協力により、前期は期間集中型で実施できることになり本日開講式を開いていただきました。

まずは、営業部経営企画室の中原さくら子様より、会社の説明を聞きました。会社の沿革から最先端の技術までとても興味深いものでした。

特に、摩擦圧接の動画には見入っていました。

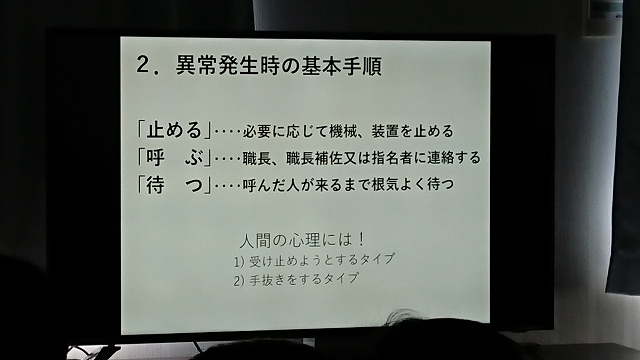

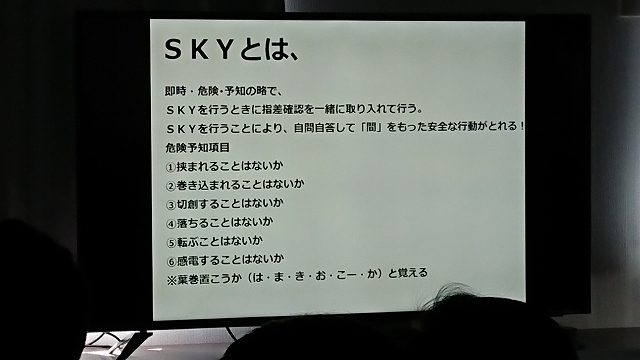

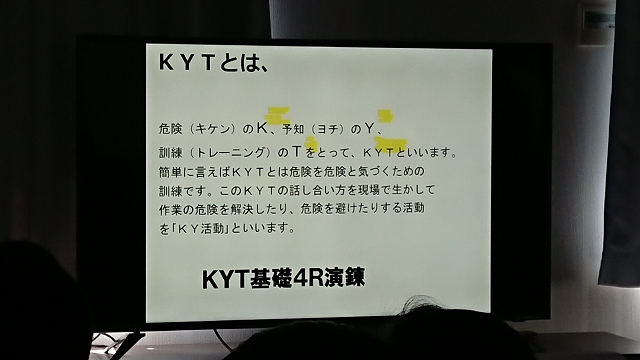

その後、安全教育を受けました。現場では、安全第一。ちょっとしたうっかりが大きな事故やケガにつながります。常に安全に気を配り、仕事をすることが大切だとわかりました。

最後に、工場見学をしました。学校では見たことがない大きな工作機械がたくさんあり、仕事をされている様子も見られて、インターシップへの期待が高まりました。

中原製作所のみなさん、インターンシップをお引き受けいただき、ありがとうございます。

学生のみなさんは、きっと学校だけでは学べない経験をさせてもらえることでしょう。

また、経過を報告しますね。

- コメント: 0

ものづくりの新型コロナウイルス対策

- 2020-04-16 (木)

- 国際機械工学科

こんにちは。ものづくり創造学科の山下です。

新型コロナウイルスの感染拡大防止のために学校がお休みになったとか、出かけられないとか…いろいろ大変ですが、みんなで協力してこの状況を乗り切りましょうね。

岡山科学技術専門学校も授業開始が二週間遅れになっています。はやく学生のみなさんと勉強できることを祈っています。

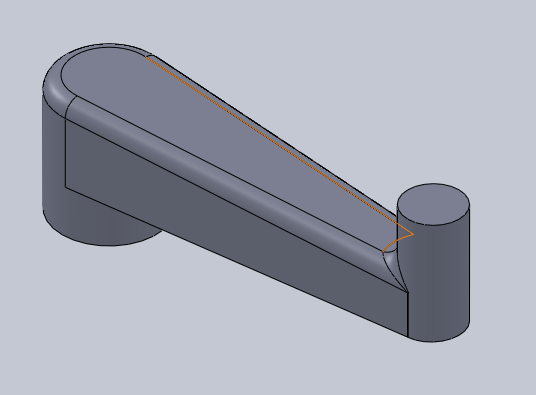

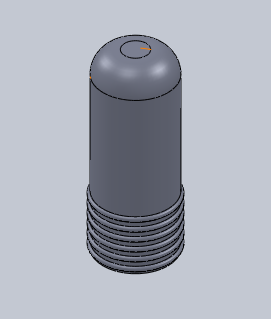

さて、ものづくり創造学科で新型コロナウイルスの感染予防のためのドアオープナーを作ってみました。

ドアノブは不特定多数の人が触るので感染の原因になるんですね。そこで、ノブを握らずにドアを開けられたら…と考えられたのが、このオープナーです。

テレビで放送されていたのでご覧になった人もいらっしゃるかもしれませんね。CADデータがインターネットで公開されているのを活用して、早速学校の3Dプリンターで試作してみました。

公開されているのは丸いノブ用だったのですが、学校のノブはちょっと変形型で微妙に合わず。そこで、学校用に少々部品を追加してバッチリです。

追加用の部品をちょちょいと設計して試作したり、ねじを適当な長さに切ったりとすぐに応用できるのがモノづくりのプロのなせる技だなぁと感心しました。

試用してみてよかったら量産しようと思います。

高柳校舎のドアにつけていますので、オープンキャンパスで訪問された方は是非チェックしてみてくださいね。

|

|

|

- コメント: 0

校外研修で刺激を受けてきました

- 2020-01-28 (火)

- 国際機械工学科

こんにちは。ものづくり創造学科の山下です。

1月23日に一年生が「岡山テクノロジー展2020」に行ってきましたのでご紹介します。

岡山テクノロジー展では、ものづくり創造学科が目指す企業が多数出展されており、企業研究や最新技術を見るとてもよい機会で毎年一年生が参加しています。

金属加工や切削、溶接、ロボット・・・普段の授業では見られない製品や技術に目を奪われました。出展企業の方々も丁寧にやさしく説明してくださり、学生たちも大満足でした。

二年生になったらインターンシップでお世話になる中原製作所の方にもご挨拶ができました。

学年末試験が終われば、いよいよ就職活動が始まります。

自分の将来の夢を見つけ、叶えるために、頑張ってくれることでしょう。

- コメント: 0

ものづくりマイスターのわざ

- 2020-01-20 (月)

- 国際機械工学科

ものづくり創造学科小林です。

11月20日(水)と27日(水)、ものづくり創造学科の1年生が、ものづくりマイスターの特別授業を受けました。

講師は株式会社ナイスワークに勤務されている熟練技術者で、厚生労働省から「ものづくりマイスター」に認定されています。旋盤加工について経験も技術も豊富な方です。

1回目の授業では本校の学生も受験している技能検定3級の課題について、加工の手順の説明を受けた後で実際に切削している様子を見学しました。講師の方から「途中で質問するよ」と言われていたので、学生は緊張感をもって授業を受けていました。

2回目の授業では2級技能検定課題について加工しているところを見学しました。2級の課題は3級と違って中心が偏心している部分があるため、材料を取り付けるチャックを3つ爪スクロールチャックから、4つ爪単動チャックに付け替えることから始めました。3級と違ってねじ切り作業や溝加工などもあるので、加工のための工具も専用のものを用意する必要があります。

以下は授業風景の写真です。

【技能検定3級課題の加工】

【技能検定2級課題の加工】

学生の感想を紹介します。

2級の課題ではねじ切り、溝入れ、偏心という初めて見る作業があり、とても難しそうだった。今は3級の課題を完璧に作れるよう練習していこうと思う。

今日の課題は難しかったけど面白かったです。でもまだいろいろなことを勉強したいです。

米田先生のすごさと自分がまだまだ下手ということがよく分かった。いきなり米田先生のようにはできないけど、今日学んだことを活かして上達していきたいと思う。

自分たちが何時間もかけてやっていたことを短い時間で作業を終わらせていてすごいと思った。プロの仕事をまじかで見られてとても貴重な体験だった。

- コメント: 0

金属加工作業を感じ取ってください

- 2019-11-26 (火)

- 国際機械工学科

ものづくり創造学科・小林です。

ものづくり創造学科の実習授業を紹介します。次の何枚かの写真は金属加工実習授業の様子です。今回はこの授業を紹介します。

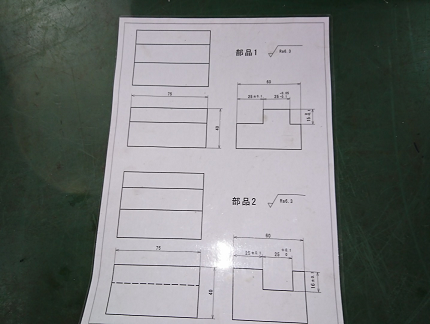

写真1 工作機械

金属加工では図面を見て

1)形がわかる

2)加工ができる

ようになるための勉強をしています。

図1 製作図

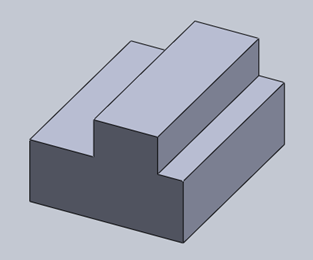

図2 部品1のでき上がり図

図1のような図面を見て、図2のような形を思い浮かべることができれば、図面を見て形がわかることになります。次に大きさ(寸法)を図面から読み取ります。

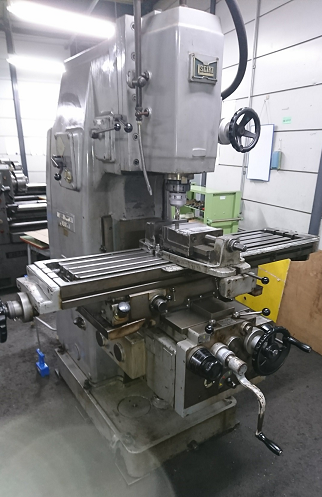

写真2 フライス盤

そして、鉄のブロックからこれを作るためには写真2のようなフライス盤という機械を使います。加工に当たっては必要な刃物の種類や形、さらに、回転数や削る速さを決めます。

写真3 フライス盤の操作

写真3は、フライス盤を使って鉄のブロックを削っているところです。

写真4 測定器の数々

加工した寸法を確認するため、写真4のような測定器を使用します(写真は鋼尺、ノギス、マイクロメータです。ノギスの精度は0.05mm、マイクロメータは0.01mmです。)

写真5 マイクロメータを使う

写真5は、マイクロメータを使って測定しているところです。

写真6 ケガキ線を入れる

写真6は、材料を削り取る部分がわかるように、鉄のブロックにケガキ線といわれる線を入れています。

このようにいろいろなことを考慮して鋼材を削っていきます。図面を見て物を作るためには、このような加工を繰り返していきます。ものが完成するまでには、いろいろな知識や経験が必要です。完成までにはいくつもの工程を経なければなりません。授業を通してそれらを体験し、ものづくりの難しさや面白さを体得してほしいと思います。

次回のブログでは、加工が完成した写真と学生の感想を掲載したいと思います。

- コメント: 0

刺激を受けた一日

- 2019-07-08 (月)

- 国際機械工学科

こんにちは。ものづくり創造学科の山下です。

ものづくり創造学科1年生が岡山県美作県民局主催の工場見学に行ってきました。

最先端の金属加工技術や加工ロボットに触れるよい機会になりました。学校では見られないような大きくてきれいなマシニングセンタや旋盤などを見て、学生のみなさんが感動しているのをそばで感じました。

ものづくりの企業といっても、海外で大量生産をされている企業から少人数で一品ものにこだわっていらっしゃる企業まで、いろんな企業があることもわかりました。近い将来の就職活動に役立つことだと思います。

ご協力いただきました企業のみなさま、工場見学を企画、協力いただきました美作県民局、つやま産業支援センター、鏡野町産業観光課のみなさま、本当にありがとうございました。

学生の感想を少しご紹介します。

・どの工場にも数名は女性がいて、組み立てや梱包だけでなく切削作業や溶接作業もされていてすごいなと思った。

会社ごとにいろいろな特色があって、ものづくりの世界は広いなと感じた。(安部君)

・たくさん会社を見て楽しかった。卒業して働くために、自分できちんと勉強をして頑張ります。(アン君)

・すべての工場がイメージしていたよりきれいで仕事のしやすい環境だと思った。

学校では見られない大型の旋盤を見ることができたし、それを動かしている人がとても格好よかった。(長山君)

・いい社員になるためには、誠実さと真面目さが必要だと思った。

また、日本で働きたければ日本語をしっかり使えるようになることが一番大切だと思った。(ドゥック君)

- コメント: 0

インターンシップ報告

- 2019-06-11 (火)

- 国際機械工学科

こんにちは。ものづくり工学科の小林です。

こんにちは。ものづくり工学科の小林です。

もうすぐ岡山も梅雨入りでしょうか?

蒸し暑い日が続きますが、頑張りましょう。

さて、ものづくり工学科では「実践的・技術的感覚を養うとともに企業での体験を通して、自己の能力を開発し錬磨する」ということを目標にインターンシップを行っています。

株式会社中原製作所様のご協力を得て、2年生全員が毎週木曜日に指導していただいています。

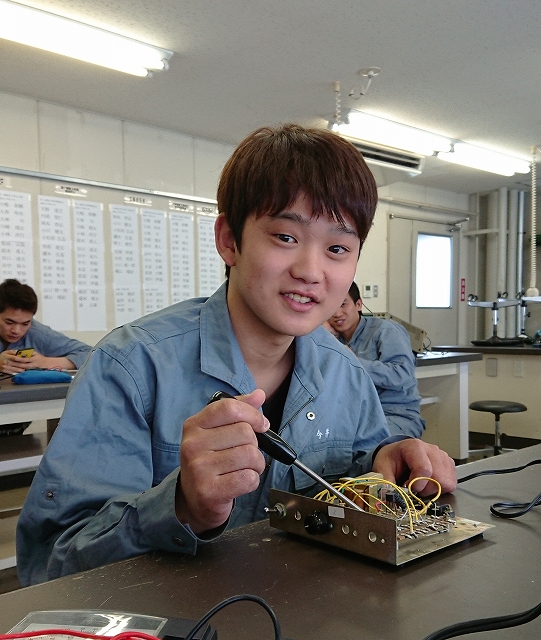

5月からはじめて一か月半。少し慣れてきた学生のみなさんの報告です。まずは・・・・

————————————————-

ものづくり工学科2年生の今井大暉です。出身は愛媛県の丹原高校です。

ものづくり工学科2年生の今井大暉です。出身は愛媛県の丹原高校です。

インターンシップに行きはじめて一か月半が経ちました。

まだ5回しか行っていないのですが、1回1回のインターンシップでいろいろな発見がありました。

やはり実際に働くというのはいろいろな大変さややりがいを感じました。

今後のインターンシップでも自分の将来に生かせるようにいろいろなことを吸収していきたいです。

- コメント: 0

ものづくりの具体例(6)

- 2019-02-25 (月)

- 国際機械工学科

ものづくり工学科・小林です。

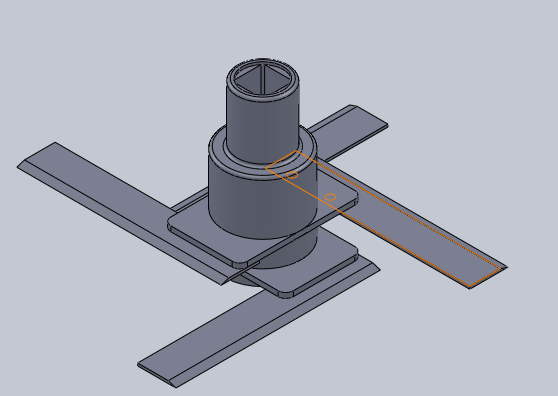

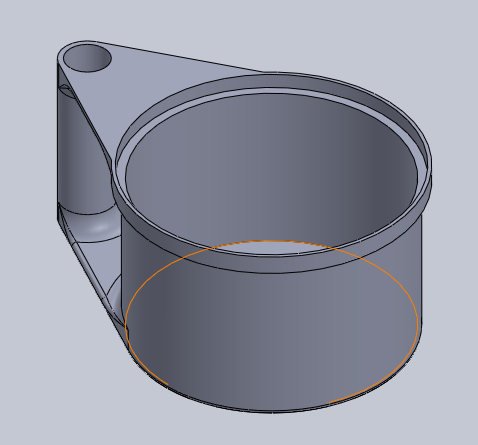

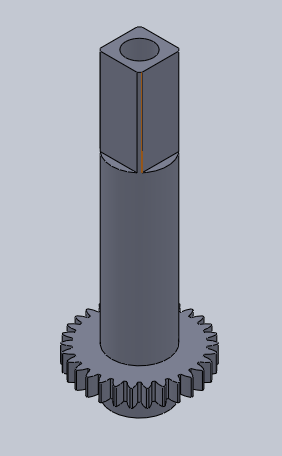

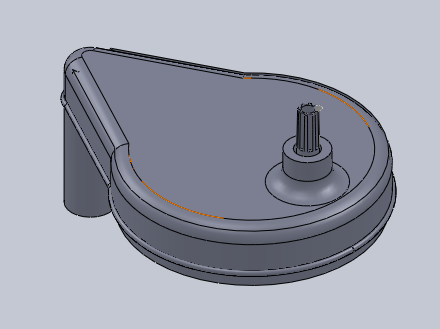

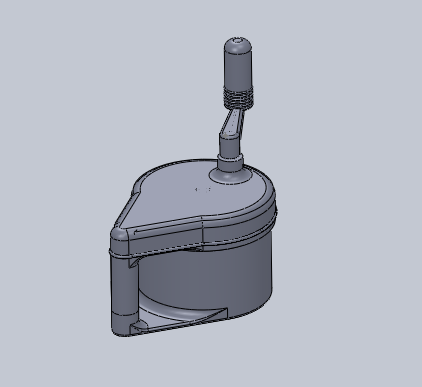

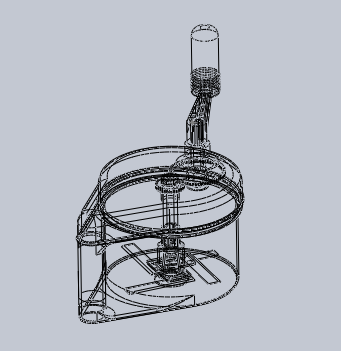

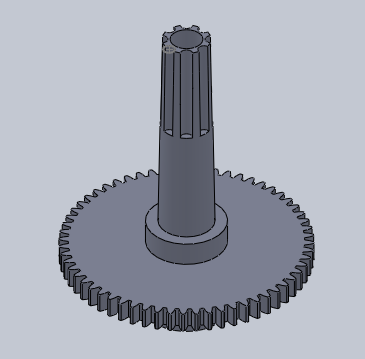

ものづくり具体例として、3D-CADで作成したフードカッターを紹介します。

(3) ハンドルの回転を伝える部品の一つ。歯車の歯を1枚作図し、残りの59枚はCADソフトの機能を使ってコピーしました。

フードカッターの動きは、YouTubeに動画をアップしていますのでご覧ください。

- コメント: 0

ホーム > 国際機械工学科