ホーム > 食品健康科学科

食品健康科学科 Archive

冬野菜の種まきと植え付け

- 2023-09-12 (火)

- 食品健康科学科

こんにちは。食品生命科学科の金子です。

カギセンで借りている岡山市のクラインガルテンで、冬野菜の大根の種まきと馬鈴薯の種芋を植え付けました。

草を刈った畑を1年生全員で土を耕しましたが、土が固く歯が立ちません。

そこで管理人さんに手伝っていただき、耕運機で耕した後、小型耕運機でさらに耕しました。教わりながらでしたが、良い経験になったと思います。

次に学生が畝をこしらえ、種まきの準備です。大根は「三太郎」のミニ大根、馬鈴薯は「ニシユタカ」です。

均等に大根の種、馬鈴薯を植え付けた後、水やりにて終了です。

午後の暑い中、生徒全員が赤い顔で良い汗を流していました。耕運機でお手伝いいただいた管理人さんありがとうございました。

冬休みに入る前に、美味しいおでんの具ができるはずです。楽しみです。野菜が種から成長する過程を通じ、食べ物の大切さをこれからも勉強していきます。

次回以降のオープンキャンパスメニュー

・大豆から豆腐造り

・秋の花のハーバリウム作り

・無菌播種

・簡易 水質検査

等を用意しお待ちしています。

- コメント: 0

気候変動アクション環境大臣表彰に応募!

- 2023-08-31 (木)

- 食品健康科学科

食品生命科学科、大熊です。

蝉の鳴き声も聞こえなくなり、少し秋めいてきました。しかし、日中はまだ暑い日が続いていますね。

ヨーロッパ連合(EU)の気象情報機関が、「今年7月の世界の平均気温が観測史上、最も高くなった」と発表しました。

2023年7月は16.95℃で、2019年7月の16.63℃を上回ったとのことです。世界的に暑くなっていますね。

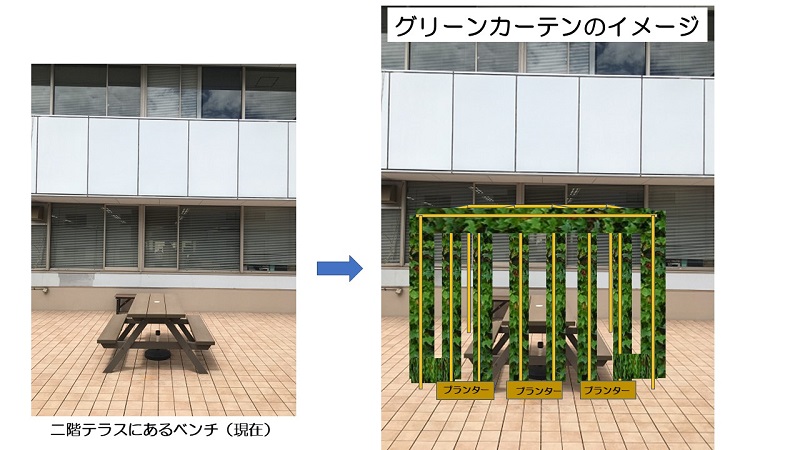

そんな中、日差しが直撃する昭和町校舎2階にあるテラスにグリーンカーテンを作ることを計画しました。テラスにあるベンチを植物で覆います。

ポイントは植物としてアイビー(ツタ)を使うことです。アイビーは常緑植物で落葉しません。ですので落ち葉の掃除をしないくていいのがうれしいです。

ただ、植物の生長は時間がかかります。今後、食品生命科学科で植物を植え、世話をしていきたいと考えています。

将来的に、温暖化対策、特に適応策(温暖化による猛暑等の影響を回避したり軽減する対策)として、植物がどのくらいの効果があるかを温度を測定するなどして確かめたいと思います。

そして、このグリーンカーテン計画で気候変動アクション環境大臣表彰に応募しました! 環境省で、気候変動対策推進の一環として、顕著な功績のあった個人・団体をたたえる表彰です。

食品生命科学科では、温暖化対策、ゴミ問題など環境問題についても試行錯誤しながら勉強していきます。若い皆さんが生きる将来の環境について一緒に考えていきましょう。

- コメント: 0

ダイズ成長中

- 2023-08-22 (火)

- 食品健康科学科

こんにちは! 食品生命科学科です。

お盆を過ぎましたが、暑い日が続いています。雨が降らないことによる農作物への影響のニュースが出てますね。自然環境不安定 → 農作物生育不良 → 値段の上昇。環境と食品は私たちの生活に深く関わっています。下

さて、7月27日にまいたダイズですが、発芽したのでプランターへ移植しました。(下)

現在ここまで大きくなっています。葉っぱが複葉であったりとマメ科の特徴が出ていますね。(下)

ところで、8/3に投稿したブログ「ダイズを播く」で出した質問です。「ここでクイズです。ダイズが黄色く完熟する前の青い未熟なものを何というでしょう?」

答えは出てますでしょうか? まだ花が咲いていなくて実もなっていないのでもう少し待ちましょう!

さて、ダイズなどマメ科植物の葉は夜になると就眠運動をします。オジギソウみたいに葉が閉じます。(オジギソウもマメ科)

以下の写真は、我が家で育てている同じマメ科のラッカセイ(落花生)です。まずは昼間の写真です。葉が開いています。

次に夜間の写真です。見事に葉が閉じています。

面白いですね。ちなみになぜ就眠運動をするかについては諸説ありますがまだ定説はありません。

今週のオープンキャンパスでは、牛乳からチーズ、バターを作ってみよう! 顕微鏡でバナナでんぷんを見てみよう! など予定しています。夏休み最後のオープンキャンパス、お越しください。

- コメント: 0

稲作からのメタンガスを減らす取組みが加速中

- 2023-08-08 (火)

- 食品健康科学科

皆さん、こんにちは。食品生命科学科の金子です。

暑い毎日が続いてますが、体調を崩さぬようにお過ごしください。

日本人の主食である「米作り」で発生するメタンガス(地球温暖化の原因)を少しでも削減しようという取組みが盛んになってきました。これも地球環境に配慮した動きですよね。

米は世界でも主食となっている作物の一つです。世界中の3.5億人以上に供給されています。ところが困ったことに重大な温室効果ガス排出源でもあり、世界のメタンガス排出量の10%を占めているそうです。

夏場気温が上昇するのに伴い、水が張られた田んぼの土壌は酸素が少ない状態になります。酸素を嫌う嫌気性の菌や微生物が、土壌中の有機物を分解し、メタンや硫化水素などな有機ガスを発生させるのです。

土壌中に溜まった有機ガスは、稲体を通じて大気中に放出され温室効果ガス増加の原因ともなっています。我が国ではこの有害ガスを除き、根の活力を高めたり、耐倒状性の向上、収穫量を上げるため、昔から「水田の中干し(土用干し)」を行ってきました。

この中干しを日本9か所でさらに1週間延ばす実験を行ったところ、メタンガス発生量が約30%削減されたそうです。米国やコロンビアでは、メタンガス発生量の少ない米の品種改良が進んでいるそうです。これも温室効果ガスを少なくする一つの方法です。

いろいろな方法を駆使し地球温暖化防止を進めたいですね。

食品生命科のOCメニュー

・野菜や加工品からのDNA抽出

・顕微鏡を使ってミクロの世界をのぞいて見よう

・大豆、豆乳から豆腐作りにチャレンジ

・無菌播種

等用意しお待ちしています。

- コメント: 0

ダイズを播く

- 2023-08-03 (木)

- 食品健康科学科

食品生命科学科の大熊です。

食品生命科学科は7/15から8/31までの夏休みに入っています。学生の皆さんには、アルバイト、遊びに勉強にと有意義に過ごしてほしいです。ケガ、病気には気をつけてね。あと、秋には危険物の資格試験があるからね。

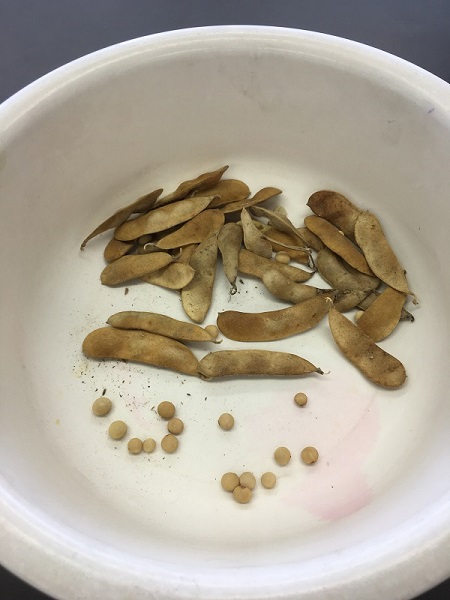

さて、夏休み中のある日、学生が学校に来たので、時間を少しもらってダイズを土に播いてもらいました。播いたのは我が家で収穫したダイズです。

こんな感じです。

土を薄く被せて、水をたっぷりやって、培養棚に置きました。

芽が出るのが楽しみですね。

ここでクイズです。ダイズが黄色く完熟する前の青い未熟なものを何というでしょう?

答えは、実がなったときにブログでいいます。ヒントは一枚目の写真です。

食品生命科学科の就職先は、食品業界だけではありません。環境分析の会社や財団法人、化学会社などにも多くの先輩が就職しています。他にもバイオ技術、化学分析技術を活かした活躍の場があります。

就職以外にも授業や学校生活など聞きたいことがあれば、ぜひオープンキャンパスに足を運んでみてください。

<今後のオープンキャンパスでは、藍の染め物、種の無菌播種など予定しています>

- コメント: 0

オリーブの手入れ

- 2023-07-25 (火)

- 食品健康科学科

こんにちは、食品生命科学科の金子です。

暑い日が続きます。熱中症や感染症には十分気を付けてください。

春植えたオリーブに実がなり、オリーブの枝がしなり折れそうになっています。

そこで、台風にも耐えられるように、頑丈な支柱を夏休み前に学生といっしょに立てました。枝ぶりや、枝の方向性を考慮し支柱に固定しました。これで今シーズンは大丈夫でしょう。

ちなみに、オリーブの実にポリフェノールが含まれることは皆さんご存じだと思います。オリーブの葉にも、日本茶以上にポリフェノール(オレウロペイン)が含まれることはご存じでしょうか?

抗菌作用や抗酸化作用、血圧降下、コレステロール低下の作用があります。少し苦いですが、皆さんもお試しあれ。

8月のオープンキャンパスは、

・無菌播種

・野菜、果物ジュースから遺伝子を抽出しよう

・チーズを作ろう

・草木染め

・暑いので、「アイスクリーム」を作ろう!

等 用意し沢山の方のお越しをお待ちしています。

- コメント: 0

牛乳パックから手すきはがき

- 2023-07-19 (水)

- 食品健康科学科

食品生命科学科、大熊です。

今年も猛暑となりそうですね。人類が自然環境に与えている影響の大きさを感じざるを得ないです。人間活動を指標に新たな地質年代「人新世」を設定するか議論されていますね。

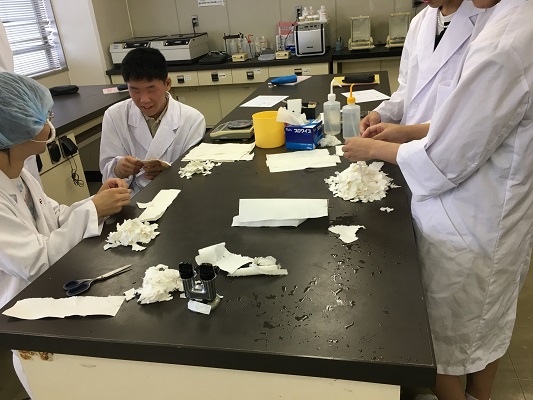

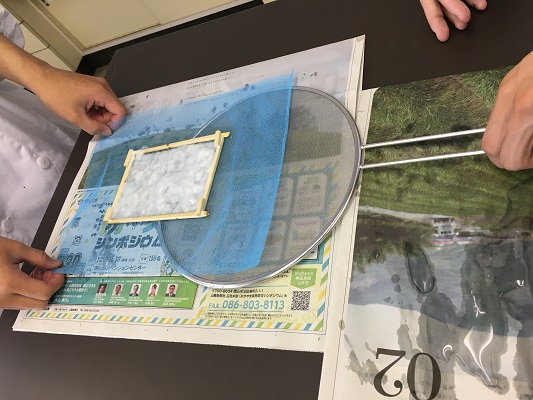

食品生命科学科では、環境に関する実習も行っており、今回は牛乳パックから手すきの紙を作ることに挑戦しました。

牛乳パックは表面がポリエチレンでコーティングされており、自然環境に捨てられた場合(捨てちゃだめだよ)、分解されずに残ることになります。

また、食品の容器として使用されているため、良質のパルプで作られています。(パルプとは、紙を作るために分離した植物繊維だよ)

環境保護と森林資源利用の観点から、スーパーや自治体の資源回収で回収されて、トイレットペーパーやティッシュペーパーに生まれ変わっています。

実習では、2日前にお湯に浸けておいた牛乳パックの表面のポリエチレンを手ではぎとりました。はぎとったコーティングです。ちなみに可燃ごみとして適切に処理しました。

紙の部分を手で小さい断片にちぎります。

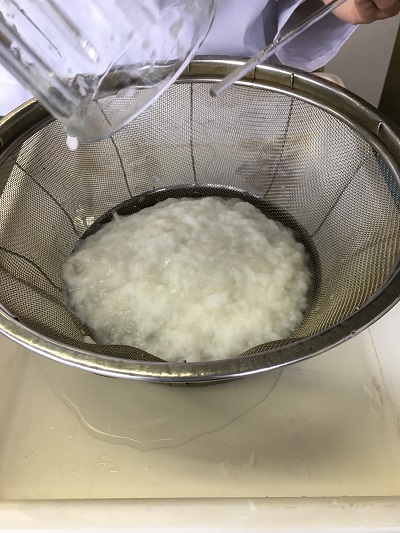

この紙の断片を、水を加えてミキサーで砕き、どろどろの状態にします。それをざるでろ過し、パルプとしました。

パルプをはがき一枚なら10g量り取り、水500mlを加えてよく混ぜたものを、紙すき用の網に流し込みます。紙をすくという感覚は難しいですね。

乾燥後、衣類用スチーマーで仕上げました。

手作り感があって、よろしい!

- コメント: 0

ビオトープ(岡山村田製作所)を見学

- 2023-06-27 (火)

- 食品健康科学科

こんにちは。食品生命科学科の金子です。

梅雨の晴れ間を利用して、瀬戸内市にある岡山村田製作所の「ビオトープ」を見学しました。毎年卒業生の1/3が環境関連に就職するため、環境に関する授業や研修にも力を入れています。

携帯電話や自動車の電子部品の大手、「村田製作所」の子会社として発展を遂げ、環境に配慮した企業として現在に至ります。会社敷地面積が約60,600坪ある中、ビオトープは1/30の2,000坪、植栽樹木は3,735本であるとのことを知りました。四季折々の草花を植え、春は桜のお花見会、初夏には池に飛ぶ蛍の鑑賞会などの開催を通した地域密着型企業の顔も伺えました。

その中で、絶滅危惧種の「花の木」や、温暖化で暖かくなった瀬戸内市でも「デイゴ」の花が咲くことなどを、地域の方々に発信しています。

(絶滅危惧種 花の木)

(沖縄で良く見られる デイゴの花・左上)

担当の方から説明を受けた学生も、真剣に説明を聞き積極的に質問していました。

(蛍を育てる繁殖池)

ビオトープの管理の難しさや、蛍の飛ぶ数を毎年同じ数にする、などの苦労話しを聞くことができました。環境分析だけが環境の仕事ではないことを理解し、学生も感動していました。

食品生命科学科では、関連する郊外研修を通じ、幅広い知識を持った人材の育成に取り組んでいます。

~7月のオープンキャンパスメニュー~

・ブロッコリーからDNAを抽出

・無菌播種

・草木染(桜、藍 等)

・チーズ作り

・活性汚泥を使用した水の浄化 等々

多くの方のご参加お待ちしています!

- コメント: 0

バイオマス発電で環境の勉強

- 2023-05-26 (金)

- 食品健康科学科

こんにちは、食品生命科学科の金子です。

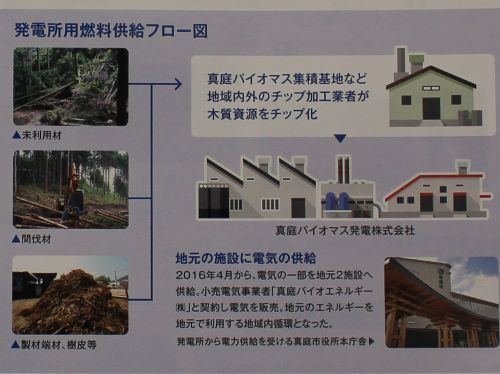

今年も1,2年合同で校外研修に出かけました。今年は環境関連を勉強するため、「バイオマス産業の取り組み」に関して、日本でも注目されている岡山県真庭市に出向きました。

真庭市は森林面積が市の約80%を占めていて林業が盛んです。そのため、多く発生する使われない木材の端材等をチップに加工した後、バイオマス発電の材料に使っています。今では発電出力10,000KW 約2万2千世帯(真庭市の全世帯相当)分の発電能力を有しています。現在は、真庭市の公共施設(市役所、小中学校等)の電力を賄い、残りは電力会社に売り渡しているそうです。

まず木材のチップ加工の「集積基地」の説明を受けて見学をしました。

「チッパー機(写真)」:丸太ごと砕く機械にて木材を粉々にし、それを発電所に運び、燃やして発電します。

次に発電所に移動し、所長から説明を受けた後、発電所の内部を見学しました。

発電所の内部を初めて見学した学生は、発電所の大きさや電気がどのように作られているかを知って感動したようです。

午後は、真庭市役所に移動し、真庭市の「脱炭素社会の実現に向けた取り組み」に関して説明を受けました。学生からも真庭市のSDGsに関し活発な質問がありました。

本学科の1/3の学生は将来、環境業界に進みます。教室の座学では学べない学習ができたと思います。学生からも、楽しい1日だったとの声が聞こえました。今後も工場見学や体験学習を通し、様々な角度から勉強して欲しいと思います。

~~ 今後のオープンキャンパス体験メニュー ~~

・無菌播種にチャレンジしよう

・カビや細菌を顕微鏡で観察しませんか

・自家製ナチュラルチーズを作りませんか

・オリジナル「桜染め」「藍染」ハンカチを作ろう

等ご用意しています。在校生と一緒に体験してみませんか。お待ちしています。

- コメント: 0

ハーブと飴と

- 2023-05-16 (火)

- 食品健康科学科

食品生命科学科・大熊です。

一年生が入学して一ヶ月が経ちました。その一年生が(株)夢百姓さんで、カモミールの摘み取りをしてきました。カモミールはハーブの一種で、ハーブティーなどに利用されています。

当日はいい天気でした。

最初にバタフライピーのお茶をいただきました。

きれいな少し紫がかったブルーです!

レスカ(今の学生さんに通じなかった!?)など酸を加えると・・・赤紫色に。

へぇーとなったところで、社長に摘み取りのコツを教わって、いざハーブ畑へ。

広々とした畑で思い思いに摘み取りました。

カモミールの香りが漂います。いい香りなのですが、ここでクイズ。

さてカモミールの香りは、何の香りと似ているでしょうか?

ヒント:身近な果物の香りです!

摘み取ったカモミールは乾燥させて、香り成分を抽出し、手作りの飴を作る予定です。抽出液の量など学生が意見を出し合って作ります。どのようなものに仕上がるか、楽しみです!

次回のオープンキャンパスですが、植物の無菌播種、チーズ作りなど予定しています。

オープンキャンパスに来て、身近な科学に触れてみてください。

- コメント: 0

ホーム > 食品健康科学科