ホーム > 電気通信工学科

電気通信工学科 Archive

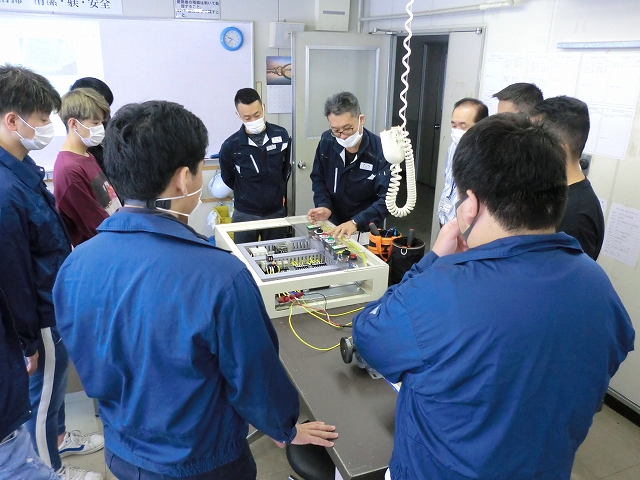

現役技術者による制御盤製作指導

- 2021-10-25 (月)

- 電気通信工学科

電気工学科の國府です。

10月5日(火)、電気工学科2年生が企業の技術者の指導による実習に臨みました。

9月8日(水)に続いて2回目となる今回の指導は、前回同様、株式会社徳山電機製作所様から2名の技術者を派遣いただいて実施しました。

第1回目のテーマは「分電盤の組み立て」、第2回目の今回は「3相モータ制御盤」です。

普段の実習と違って学生たちも新鮮な気持ちで取り組んでいました。

以下は学生の感想です。

・分かりやすい指導で良く理解できた。

・話しやすくて質問もしやすく注意点が良く理解できた。

・制御盤はほとんど作ったことがなく、新鮮な気持ちになれた。

・配線作業を見せながら教えてくださったので分かりやすかった。

・商品として美しさが必要なことが良く分かった。

・見た目の美しさが大切なことが認識できた。

学生たちは普段の授業では得られない経験ができ大満足です。ご協力いただきました企業様に感謝します。第三回を楽しみにしています。

- コメント: 0

「陸上無線技術士」最高峰に3名合格

- 2021-09-08 (水)

- 電気通信工学科

電気工学科の三井です。

「第一級陸上無線技術士(一陸技)」は、無線通信分野における最上位の資格です。これをもってすべての無線設備の技術操作を行うことができます。そのため、通信業界、電波を扱う官公庁、および放送局においては必要不可欠な資格となっていて、就職活動では強力な武器となります。

「一陸技」を取得すると、国家公務員Ⅱ種試験において、筆記試験免除で通信関係の公務員になることができます。また、通信関係の実務経験を積むことにより、中学校や高校の教員免許を取得する道も開けます。

「一陸技」指導についてはこれまであまり積極的ではなく、自ら個別に指導を希望する学生に対してのみとしていました。それでも、合格して国家公務員になったりNTTに就職する学生が出てきました。

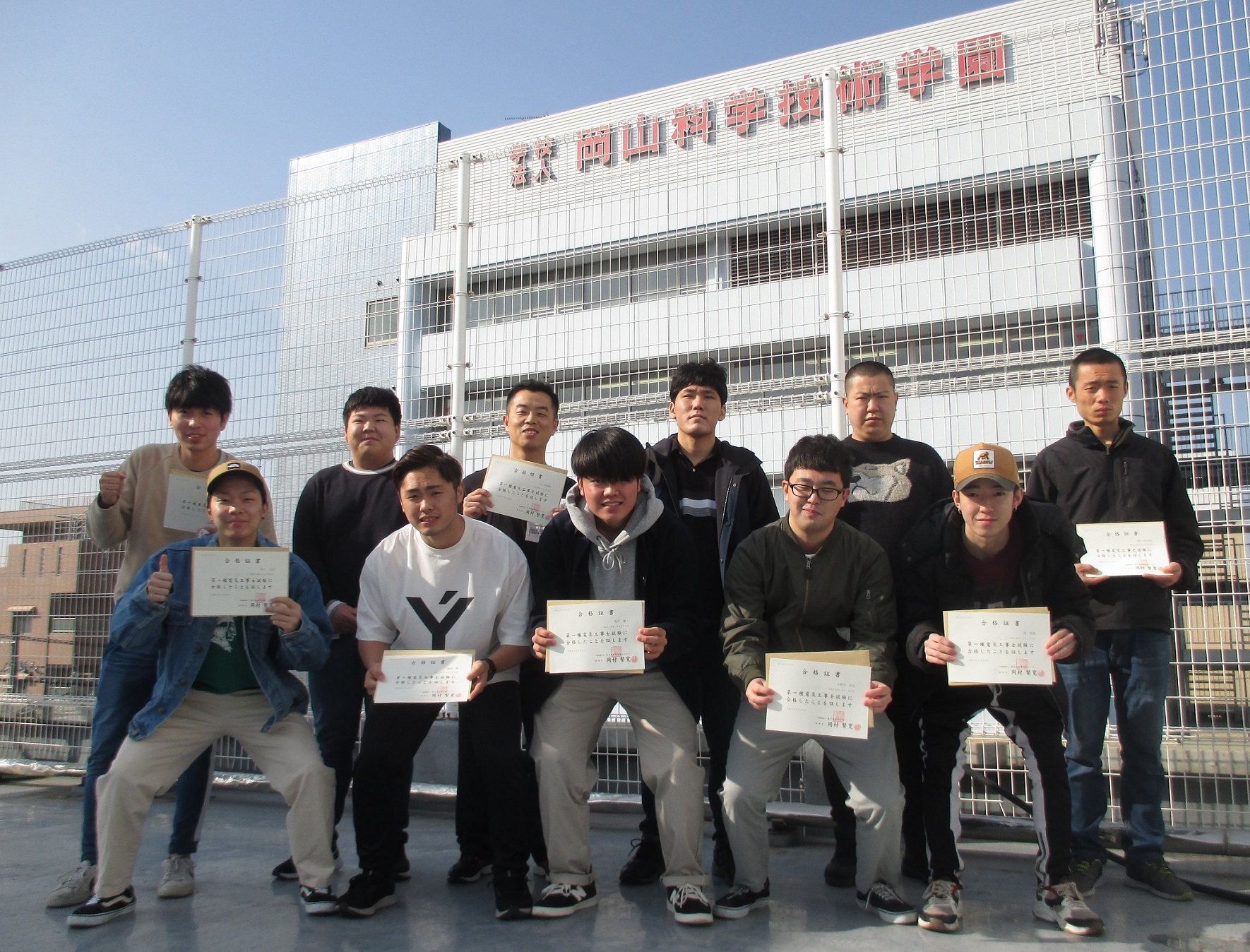

そこで本年はもっと広く積極的な指導をと考え、春休み中に「一陸技」希望者を募集して対策授業を行いました。その結果、7月の試験で3名の合格者を出すことができました。

| 学年 | 在籍数 | 受験数 | 1科目合格 | 2科目合格 | 免許取得 | 取得率(%) |

| 3月卒 | 13 | 1 | 1 | 7.7 | ||

| 2年 | 11 | 6 | 2 | 1 | 2 | 18.2 |

今回免許を取得した2年生

今回の指導は、われわれ教員にとっても貴重な経験となりました。今までは難攻不落の城のように感じていた「一陸技」が、手の届くところにあることが分かりました。今後はより多くの免許取得者を社会に送り出したいと思っています。

- コメント: 0

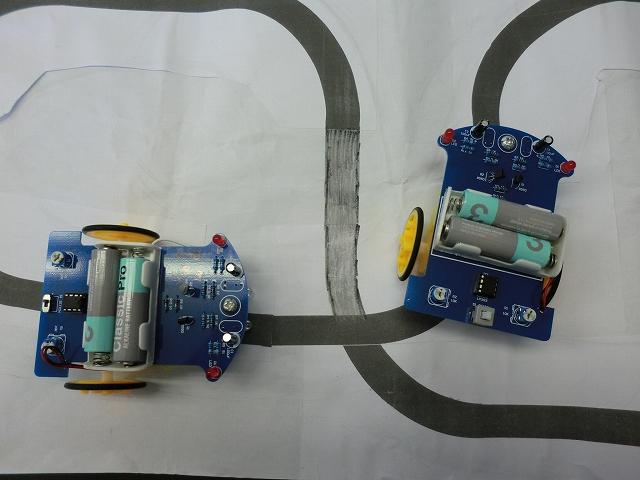

電気通信工学科・オープンキャンパススペシャルデー/参加して電気に親しもう!

- 2021-07-26 (月)

- 電気通信工学科

電気工学科の國府です。

7月31日(土)と8月7日(土)はオープンキャンパススペシャルデーです。電気を身近に感じられる三つの体験実習を準備しています。

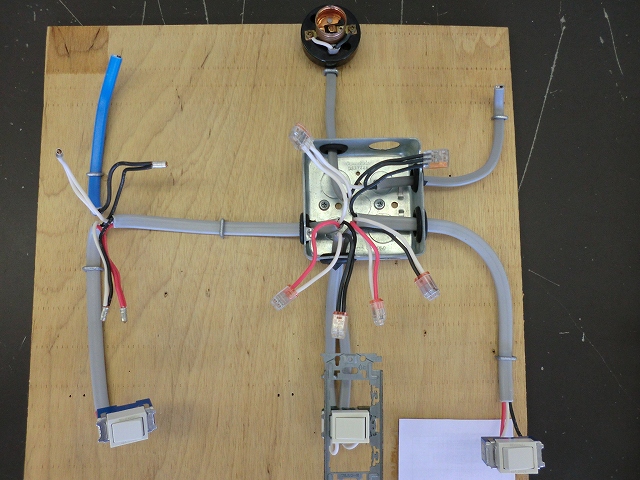

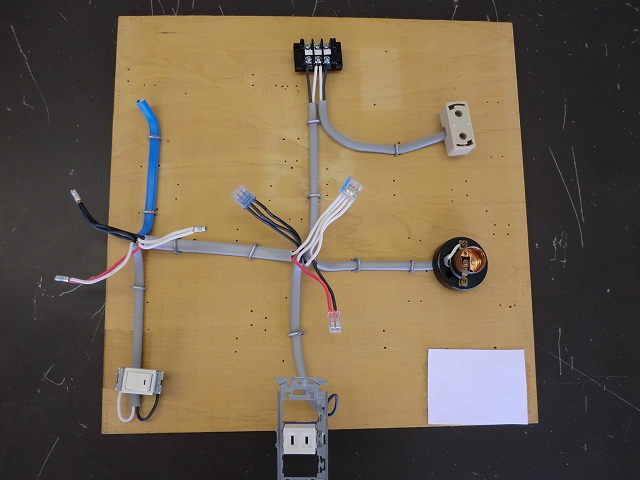

①電気工事実習:本格的な電気工事を体験します。専用の工具を使って配線工事をして、完成後は実際に通電し動作確認します。

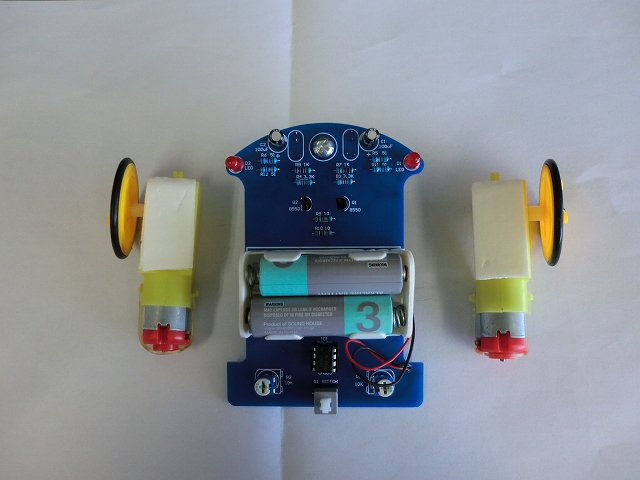

②ライントレースカー:ハンダごてを使って電子回路を組み立てます。期待どおり、線に沿って走行すると感激です。

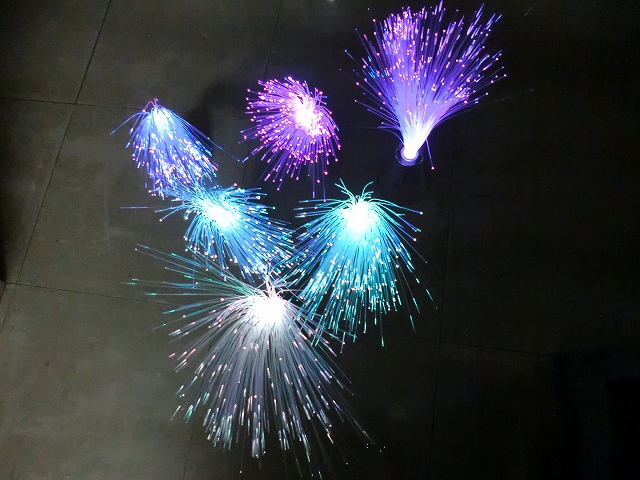

③光るフラワーポット:LEDが発する7色の光をファイバーケーブルに導き、花のように広げます。幻想的な気分を味わうことができます。

どうぞ気軽に遊びに来てください。

- コメント: 0

「第一級陸上特殊無線技士」続報

- 2021-07-06 (火)

- 電気通信工学科

電気工学科の三井です。

令和3年2月、まだ1年生のときに受験した「第一級陸上特殊無線技士」国家試験。そのとき惜しくも不合格となった現2年生が6月の試験に再度挑戦し、2名が合格しました。その結果、全体では次のようになりました。

| 学年 | 在籍数 | 受験数 | 合格数 | 免許取得累計数 | 取得率(%) |

| 2年 | 11 | 3 | 2 | 8 | 72.7 |

免許を取得している2年生

スマートフォンや携帯電話で使う無線技術は私たちの生活に深く浸透していますが、それらを支えるのが多重無線設備であり「第一級陸上特殊無線技士」が扱う無線設備です。このほかにも、警察無線、消防無線、鉄道無線、タクシー無線、さらには、VSATシステム(衛星通信超小型地球局、HUB局)や陸上レーダーなども含まれます。

昨今の急速な通信技術の発展や基地局整備の需要増に伴い、有資格者の需要が急速に伸びています。求人市場における需要は今後安定的に増加していくものと思われます。

現在、2年生は就職活動の真最中で、内定者は7名(内定率63.6 %)です。その中には通信関係の企業から内々定をいただいている学生もいます。学生の皆さんは就職活動と並行して、1年次に不合格となった資格や新しい資格にも挑戦しています。昨年はコロナ禍で色々なことが起こりましたが、それらを乗り越えて素晴らしい結果を出しています。今後が楽しみです。

- コメント: 0

奮闘中! 第二種電気工事士「技能試験」対策

- 2021-07-03 (土)

- 電気通信工学科

電気工学科の國府です。

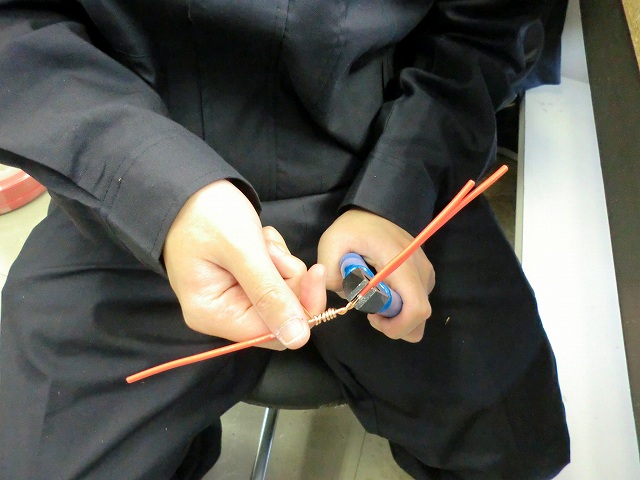

目下、電気工学科1年生が電気工事実習で取り組んでいること。それは、

第二種電気工事士国家試験の「技能試験」対策。

予め発表された13の課題の中からどれか1つが、技能試験本番で出題されます。

毎年7月中旬のこの試験、昨年はコロナの影響で中止になってしまいましたが、今年は予定通りです。

技能試験では、はやく正確に完成させることが求められます。焦ってできばえが雑になると一発不合格になる可能性があるので、細心の注意を払いながら組み立てなければなりません。40分の制限時間内に課題を完成できるよう、全員が緊張感をもって、13種類の課題を繰り返し練習しています。

全員が合格することを期待しています。

- コメント: 0

1年生の電気工事実習-電気工学科

- 2021-05-29 (土)

- 電気通信工学科

電気工学科の國府拓治です。

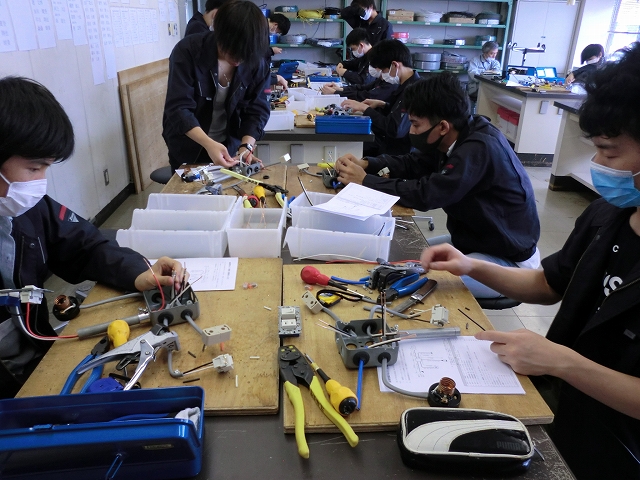

下の写真は、電気工学科1年生の電気工事実習の様子です。入学して間もない学生たちは電気工事作業の基本要素を一つひとつ学んでいます。

電工ナイフを使った電線被覆の剝がし方、電線同士の接続、金属管の切断、ねじ切り、曲げ加工など悪戦苦闘しながらワイワイと楽しい中にも適度な緊張感をもって作業を習得しています。

昨年は新型コロナウイルスの影響で前期の第二種電気工事士試験が中止されましたが、今年は予定どおり行われるようです。5月末に筆記試験、7月中旬に技能試験を受けます。

今までの実習は作業要素毎に進めてきましたが、6月からは多くの作業要素を組み合わせた総合的な内容に切り替えて、7月の技能試験で全員が合格できるように特訓を始めます。

全員が合格の栄光を手に入れることを期待しています。

- コメント: 0

「第一級陸上特殊無線技士」の結果とさらなる飛躍

- 2021-04-13 (火)

- 電気通信工学科

電気工学科の三井です。

令和3年2月に実施された「第一級陸上特殊無線技士」試験の結果が次のようになりました。

| 学年 | 在籍数 | 受験数 | 合格数 | 累計取得数 | 取得率(%) |

| 2年 | 13 | 10 | 76.9 | ||

| 1年 | 11 | 11 | 6 | 6 | 54.5 |

合格した1年生(現在は2年生)

昨年度は、年度初めに新型コロナウイルスの影響で休校になったり、「第二種電気工事士」試験が中止になるなど、予想外のことが起こりました。しかし、新入生は気持ちを引き締め、「第一種電気工事士」「工事担任者DD第1種」等に挑戦してきました。詳しくは本学科の過去のブログをご覧ください。

現在、学生たちは取得した資格を武器に就職活動を行っています。既に内々定をいただいた学生も多数います。ある学生は会社訪問でのできごととして、「取得した資格が大変評価されました。特に、第二種電気工事士を飛ばして第一種電気工事士に合格したことに対して、感心され褒められました。」と語っています。

本学科の学科名には通信の文字はありませんが、今までも通信関係の資格指導も行ってきました。次年度からは学科名を「電気通信工学科」と変更して、さらに通信関係のグレードアップを図ります。どのような資格を追加するのかと言いますと、「工事担任者総合通信」と「第一級陸上無線技術士(一陸技)」です。これらの資格は放送局でも必須の資格で、就職の幅が大きく広がります。

過去、「一陸技」を取得した学生は数名いますが、彼らは現在NTTで働いていたり国家公務員として仕事をしたりしています。そのようなこともあり、この資格取得を希望する学生はたくさんいます。この春休みには希望者を対象に、7月の国家試験を目指して補講を行いました。是非たくさんの人に合格して欲しいと思います。

明治以来、電気と通信分野は自由で平等な雰囲気に溢れ、最も権威のある国家資格でも受験資格を問われることなく誰でも受験できます。本学科ではこのようなチャンスを人材育成に役立てています。

- コメント: 0

「第一種電気工事士」試験の結果

- 2021-02-16 (火)

- 電気通信工学科

電気工学科の三井です。

2020年度の「第一種電気工事士」の結果は次のようになりました。

| 学年 | 在籍数 | 筆記 | 技能 | 免許取得累計 | 取得率(%) | ||

| 受験数 | 合格数 | 受験数 | 合格数 | ||||

| 2年 | 13 | 2 | 1 | 10 | 76.9 | ||

| 1年 | 11 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 72.7 |

*本年度の筆記試験には合格したものの技能試験で不合格となった場合、次回は筆記免除で技能試験のみを受験することができます。

電気工学科1年生

本年度は、新型コロナウイルスの影響で「第二種電気工事士」の上期試験が中止となってしまいました。新入生は毎年この試験から受験してきましたが、そのような理由で今年度は最初から上位の「第一種電気工事士」を目指してこの結果となりました。

また、まだ結果は出ていませんが、2月14日(日)には「第一級陸上特殊無線技士」も受験しています。

今年度は非常に困難の多い中で受験指導をしましたが、何とか乗り越えることができました。次年度からは今回の経験を活かして、「工事担任者総合通信」や「第一級陸上無線技術士」の受験も計画しています。

ほとんどの国家資格は受験資格が厳格で簡単には受験できません。ところが、電気と通信の分野では、多くの権威ある国家資格が受験資格を問われることなく受験できます。これは非常に恵まれた環境だと思います。

本学科では、授業の進展に合わせて多くの国家試験を受験しています。また、「卒業後も学習を続けて、国家資格を取得しました。」との報告を受けることもあります。自分の輝かしい未来を夢見て努力することは、大変素晴らしいことであり、まさに黄金の青春時代だと思います。

- コメント: 0

制御盤の配線工事指導を現役技術者から

- 2021-01-18 (月)

- 電気通信工学科

電気工学科の國府拓治です。

1月14日(木)、電気工学科2年生が企業の技術者に実習指導を受けました。この指導は、株式会社徳山電機製作所様から2名の技術者を派遣いただいて実施しています。昨年7月6日(月)、10月15日(木)に続いて3回目で、目的の動作をするように制御盤の回路図から考え、実際に組み立てて動作確認するのが今回の課題でした。前回の2回分と違って少し創造力が要求されました。自分たちが考えた回路が当初の目論見通りに動作する快感を全員が味わいました。

学生たちの声です。

・目的の動作を実現する回路を考案するのは楽しかった。

・最初の組み立てでは思い通りの動作せず、焦った。

・配線は間違いやすい、落ち着いて配線することが大切と分かった。

・何回か配線をやり直し、最終的には正しく動作させることができて嬉しかった。

・目的の動作は実現できたが、見栄えが悪くお金の取れる製品には程遠く残念。

・こんな仕事がしてみたかった、就職先でやらせてもらいたい。

- コメント: 0

「工事担任者DD第1種」結果

- 2020-12-23 (水)

- 電気通信工学科

電気工学科の三井です。

「工事担任者DD第1種」試験の結果が次のようになりました。

| 学年 | 在籍数 | 今回受験 | 科目合格 | 今回免許取得 | 免許取得累計 | 取得率(%) | |

| 1科目 | 2科目 | ||||||

| 2年 | 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 38.5 |

| 1年 | 11 | 11 | 1 | 2 | 4 | 4 | 36.4 |

* 試験科目は3科目あり、3年以内に3科目に合格すると免許取得となります。

* 1年生は今回初めて受験しました。2年生は昨年受験し今回は希望者のみが受験しました。

今回免許取得の1年生

今年度は新型コロナウイルスのため入学式が取りやめになり、5月下旬まで休講が続きました。さらに「第二種電気工事士」上期試験も中止となりました。例年、新入生はこの工事士試験を目指す過程で鍛えられ、続く国家試験にも頑張っています。ところが今年はそれができずに大変なスタートとなりました。モチベーションを高めるきっかけがつかめないままの状態になっても不思議ではありませんでした。ところが、1年生の意欲が高く真剣に勉強に取り組むことができました。

すでに「第一種電気工事士」の技能試験は終わりましたがまだ結果は出ていません。そのため、新入生にとって今回のDD1種が最初の合格発表となります。

11月22日(日)実施の「工事担任者DD第1種」の対策は、10月4日(日)に「第一種電気工事士」の筆記試験が終わってから始めました。わずかな期間で、しかも今年のような状況の中で合格できたことは、大変すばらしい。是非、全員、免許取得まで頑張って欲しいと思います。

現在1年生は2月14日(日)の「第一級陸上特殊無線技士」を目指して勉強をしています。電気と通信技術は現代文明を支えていますので、これらの資格を取得することにより職業選択の幅が広がり、チャンスに恵まれると思います。

- コメント: 0

ホーム > 電気通信工学科