ホーム > 食品健康科学科

食品健康科学科 Archive

フルーツ飴作り♪②

- 2024-06-04 (火)

- 食品健康科学科

こんにちは、食品生命科学科の青木です。

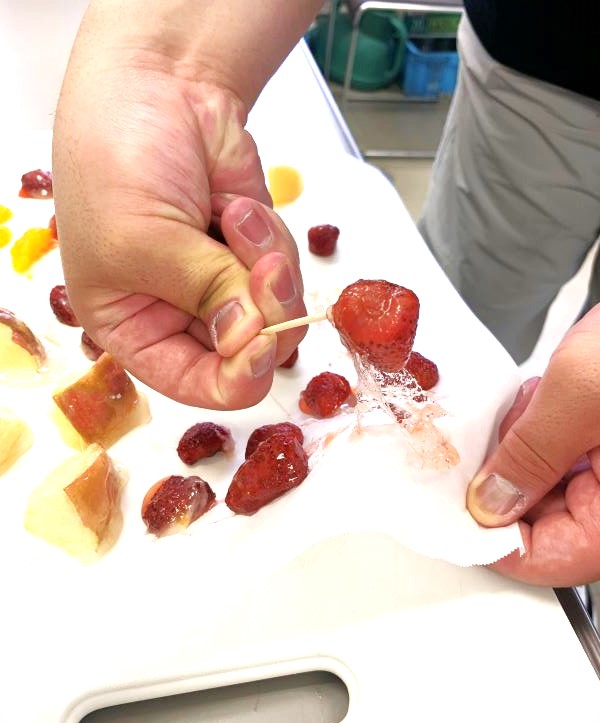

5/23(木)の食品製造学実習では、前回失敗に終わってしまった“フルーツ飴”のリベンジ!

前回は“飴”が結晶化してしまい大失敗に。。

砂糖は加熱することで“シロップ状”、“アメ状”、“カラメル”へと変化します。

飴細工も砂糖の加熱によって作られていますが、

飴細工の難しいところはズバリ、”結晶ができやすい”ところ!

この結晶化を防ぐ手段として、今回は“水あめ”を使用しました☆

水あめは、でんぷんから作られる糖類で、

水と少量のマルトースやデキストリンが含まれています。

「デキストリン」とは、でんぷんを加水分解して得られる多糖類の一種で、

甘味を持ちませんが、

独特の粘り、強い保水性、飴細工の結晶を防ぐというような特性があります☆

今回の使用割合

{グラニュー糖100g:水30㏄:水あめ10g}

その結果・・・

結晶化を阻止することに見事成功しました!!!

しかし、、、

フルーツ自身の水分により、コーティングした飴を長持ちさせることができませんでした。。

すぐに食べるのには問題ありませんが、

今回は学園祭の出し物として提供できるか否か、の検証も兼ねていたので、

①コーティング飴は時間との勝負 =飴の作り置きができない

②冷凍いちごを使用する =中の水分が滲み出てきてコーティング飴がはがれてしまう

③カットりんごも同様に、時間とともに水分が滲み出て、コーティング飴がはがれてしまう

などの理由により、「学園祭で提供することは難しい」

という結論に至りました(涙)

開催時期が11月&予算の都合もあり、仕方ありません。。

さて、食品生命科学科では何を販売するのか…

お楽しみに・・・!^^

& 皆さんも、砂糖の加熱による変化など、色んなチャレンジをしてみてくださいね☆

新しい発見があるかもしれません^^

※食品生命科学科では

サスティナブルな社会を実現するため、食品・環境・健康をテーマに幅広く学修します☆

多種多様な実習に取り組み、食品微生物の品質管理や環境分析などの技術も身に付きます!

少しでも興味のある方は、オープンキャンパスへぜひ足を運んでください♪

*オープンキャンパス日程(近日のもの) …6/8(土)、6/15(土)、6/22(土)、7/6(土)、7/13(土)、7/20(土)、7/27(土)

*オープンキャンパスメニュー例(過去に実施したもの)

・チーズ作り ・ハーブろうそく作り ・ハーブ石鹸作り

・桜染め ・汚泥から電池作り ・下水の浄化実験

・抗菌作用を調べよう ・ハト麦化粧水作り

・豆腐作り ・でんぷんの糊化を見よう ・身近な細菌を見てみよう

etc….

その他、多種多様なメニューを用意しています。

もちろん、「こんなことやってみたい!」も受け付けますので遠慮なく教えてください☆

一緒に色んなことにチャレンジしましょう♪

- コメント: 0

水槽の掃除

- 2024-05-22 (水)

- 食品健康科学科

こんにちは。食品生命科学科の大熊です。新緑がまぶしく過ごしやすい季節ですね。

学校の南側を流れる能登川用水ではまだフナなどの魚は見られません。

今回は、昭和町校舎1号館2階玄関にあります水槽の掃除の紹介です。

この水槽では、今はタナゴ、タニシ等を飼っており、タナゴは能登川用水で4年前の夏にとってきた個体です。

藻で大分汚れてきたので、食品生命科学科で掃除をすることにしました。

掃除前の水槽です。緑色の藻がたくさんいますね。

水を減らして、タナゴを捕まえています。

この後、水槽の内側、ポンプ、底の敷石をきれいにしました。

敷石の隙間には、餌の残りや排せつ物などの汚れがあり、生物が生きている場所であることを実感します。

水槽を元通りにして完成です。きれいになりました✨

食品生命科学科では、魚以外にもプランターで育てた植物、イチゴやパンジーなどの世話も時々しています。

オープンキャンパスでは、食品に関する体験実習、環境に関する体験実習のメニューを多数準備しています。

少しでも興味があれば、ぜひご参加ください。次回は5/25(土)です。

- コメント: 0

屋台で人気☆フルーツ飴作り♪➀

- 2024-05-20 (月)

- 食品健康科学科

こんにちは☆

食品生命科学科の青木です。

5/16(木)に、1年生の実習で屋台で人気のある「フルーツ飴作り」に挑戦しました!

今回のポイントは、砂糖の温度管理!

さらにはフルーツの水分をしっかりふき取る必要があります。

どんなフルーツが飴に適しているか?といった点も検証するため、今回用意したフルーツは

冷凍フルーツ(いちご、ぶどう)、生鮮フルーツ(りんご、キウイフルーツ)、缶詰フルーツ(みかん、パイナップル)☆

覚悟はしていましたが、冷凍フルーツと缶詰フルーツは水分をふき取る作業がとても大変でした(><)

しっかり水分をふき取った後は串に刺して、いざ飴作り!

どこのサイトを調べても載っていることですが、加熱を開始したら、かき混ぜず、じっと我慢!

これをしっかり守ったのですが・・・

適温になり、飴を絡めていく段階で時間の経過とともにどんどんと飴の砂糖の結晶化が始まり、、大失敗。。(涙…)

鍋の温度の伝わり方に違いが…?

と思い、再度挑戦。

飴を絡める作業は時間との勝負なので写真を撮り損ねてしまいましたが、

またもやどんどんと結晶化してしまい、鍋やお玉に砂糖の結晶がこびりつき、、

しっかり飴を絡めることができたのは、ほんの数本で終わってしまいました。。(涙)

写真のように綺麗にフルーツ飴にできたのは数本。。

手前のりんごや左端のキウイフルーツのように砂糖の結晶がついてしまったものもあります。。

砂糖と温度の関係、実に奥が深いのです!!

そして、この結晶化を防ぐ手段として“水あめ”を混ぜるという方法があります。

次回は、水あめを入れて再度挑戦してみます!(水あめの分量も検討します!)

※食品生命科学科では

サスティナブルな社会を実現するため、食品・環境・健康をテーマに幅広く学修します☆

多種多様な実習に取り組み、食品微生物の品質管理や環境分析などの技術も身に付きます!

少しでも興味のある方は、オープンキャンパスへぜひ足を運んでください♪

*オープンキャンパス日程(近日のもの) …5/25(土)、6/8(土)、6/15(土)、6/22(土)、7/6(土)、7/13(土)、7/20(土)、7/27(土)

*オープンキャンパスメニュー例(過去に実施したもの)

・チーズ作り ・ハーブろうそく作り ・ハーブ石鹸作り

・桜染め ・汚泥から電池作り ・下水の浄化実験

・抗菌作用を調べよう ・ハト麦化粧水作り

・豆腐作り ・でんぷんの糊化を見よう ・身近な細菌を見てみよう

etc….

その他、多種多様なメニューを用意しています。

もちろん、「こんなことやってみたい!」も受け付けますので遠慮なく教えてください☆

一緒に色んなことにチャレンジしましょう♪

- コメント: 0

サツマイモの効能

- 2024-05-16 (木)

- 食品健康科学科

こんにちは、食品生命科学科の金子です。

暑い日があったり、寒い日もあり、体調を崩している方も多いのではないでしょうか?機能性食品学の授業では、健康的に過ごすため健康的機能を有する食材を如何に美味しく加工できるか、との課題に取り組み実習も合わせて勉強しています。

今回は「抗酸化機能」を有する食材を含む「サツマイモ」に注目し、誰しもが好きな大学芋を簡単に作る実習をしました。

サツマイモには3つの特質すべき効能があります。

➀ヤラピン:保存すると中から液体が出ているサツマイモを見たことがありませんか?胃の粘膜の保護に役立ちます。

➁クロロゲン酸:コーヒーで良く知られたポリフェノールです。

➂サツマイモの皮の成分アントシアニン:肝機能の改善や、メタボ予防にもなります。いづれも抗酸化能を有し、健康的な芋と呼べるでしょう。

さてそんな大学芋の簡単な作り方ですが、フライパンで作る、または電子レンジで作る方法があり、ご存じの方もいらっしゃると思います。

まず、皮に含まれるアントシアニンを失わないように皮ごとカットし、酵素で色が悪くなるのを防いだり、あくを除くため水に漬けます。

その後、電子レンジまたはフライパンで柔らかくなるまで加熱します。

お好みの調味料を絡ませお召し上がりください。

*電子レンジ調理品

*フライパン調理品

簡単ですよね。いずれにしても、食べすぎには注意しましょう。

食品生命科学科は健康を軸に食品や環境を勉強しています。オープンキャンパスでは、食品の製造やアレルギー、食中毒関係、川の環境測定検査など多くのメニューを取り揃えていますので、ぜひお来し下さい。

- コメント: 0

KAGISEN畑へ行ってきました♪②

- 2024-05-15 (水)

- 食品健康科学科

食品生命科学科の青木です。

5/10(金)、3週間ぶりにKAGISEN畑(牧山クラインガルテン)へ行ってきました。

前回植えたじゃがいも、大豆たちは無事、芽を出して成長してくれていました♪

今回は、さつまいもとかぼちゃを植えます。

実験的に、さつまいもは畑を耕した状態で植えたもの(写真奥)と、草さえも抜かず、全く手を付けずに植えたもの(写真手前)に分けて植えてみました。

あまりに草花が繁っており、どこに植えたか写真では分かりづらいですが^^;

さつまいもは“救荒作物”として知られている食物です。

この土壌の違いで育ち方に違いが出てくるのか?

今からどのような育ち方をしてくれるのか楽しみです^^

※食品生命科学科では

サスティナブルな社会を実現するため、食品・環境・健康をテーマに幅広く学修します☆

多種多様な実習に取り組み、食品微生物の品質管理や環境分析などの技術も身に付きます!

少しでも興味のある方は、オープンキャンパスへぜひ足を運んでください♪

*オープンキャンパス日程(近日のもの) …5/25(土)、6/8(土)、6/15(土)、6/22(土)、7/6(土)、7/13(土)、7/20(土)、7/27(土)

*オープンキャンパスメニュー例(過去に実施したもの)

・チーズ作り ・ハーブろうそく作り ・ハーブ石鹸作り

・桜染め ・汚泥から電池作り ・下水の浄化実験

・抗菌作用を調べよう ・ハト麦化粧水作り

・豆腐作り ・でんぷんの糊化(バナナ)の観察 etc….

その他、多種多様なメニューを用意しています。

もちろん、「こんなことやってみたい!」も受け付けますので遠慮なく教えてください☆

一緒に色んなことにチャレンジしましょう♪

- コメント: 0

小麦粉の違い、分かるかな?

- 2024-05-11 (土)

- 食品健康科学科

こんにちは☆食品生命科学科の青木です。

5/9の食品製造学実習(1年生)で、小麦粉の違いを勉強しました。

小麦粉の種類として薄力粉、中力粉、強力粉があります。

これらの小麦粉の違いをご存知でしょうか?

小麦粉 +水 ➔こねる ➔粘り がでてきます。

その粘りの原因は「グルテン」というタンパク質によるものです。

このグルテンの量が少ないものが薄力粉、多いものが強力粉です。

用途によって小麦粉が使い分けられています。

また、同じ粉ものですが、、

例えば、グラタンを作るときに粘度を出すために一般的に利用されているものは薄力粉。

しかし、中華あんかけなどのとろみを出したいときに一般的に使用するのは片栗粉です。

同じような粉ではあるけども、どんな違いがあるか?を体感してもらうために、

今回は簡単なロッククッキーをつくり、違いを比較してみました☆

材料は主原料の粉モノ以外はすべて同じ条件で作りましたが、生地を混ぜた段階で

すでに粘度や色も大きく違いました!

オーブンは使用せず、フライパンで焼いてみたところ、

焼けるまでの違いも可視化できました☆

出来上がりの見栄えはあまりよくありませんが、、

そしてホットケーキのような見た目であまり「クッキー」感はありませんが、

食べると触感や風味の違いを実感することができました☆

さて、どんな仕上がりの違いがあったのか…気になりますよね?

一緒に作ってみませんか?^^

食品生命科学科ではサスティナブルな社会を実現するため、食品・環境・健康をテーマに幅広く学修します☆

多種多様な実習に取り組み、食品微生物の品質管理や環境分析などの技術も身に付きます!

少しでも興味のある方は、オープンキャンパスへぜひ足を運んでください♪

*オープンキャンパス日程(近日のもの) …5/25(土)、6/8(土)、6/15(土)、6/22(土)、7/6(土)、7/13(土)、7/20(土)、7/27(土)

*オープンキャンパスメニュー例(過去に実施したもの)

・チーズ作り ・ハーブろうそく作り ・ハーブ石鹸作り

・桜染め ・汚泥から電池作り ・下水の浄化実験

・抗菌作用を調べよう ・ハト麦化粧水作り

・豆腐作り ・デンプン(バナナ)の糊化の可視化

etc….

その他にも多種多様なメニューを用意しています。

やってみたいこともぜひ教えてください☆

一緒に色んなことにチャレンジしましょう♪♪

- コメント: 0

ハーブ園(夢百姓)でカモミール摘み♪

- 2024-05-08 (水)

- 食品健康科学科

こんにちは♪

食品生命科学科の青木です。

4/26(金)は、例年お世話になっている夢百姓(ハーブ園)さんへ行ってきました☆

たくさんの種類のハーブを菜園されており、

私たちも様々な種類のハーブティーを試飲させていただきました^^

カモミールティー(紙コップ)はホットで、

バタフライピーティー(透明容器)はアイスで☆

バタフライピーの青色はポリフェノールの一種、アントシアニンの色素によるもの。

クエン酸(レモン果汁など)を加えると色が変化します。

その様子も見せていただきました☆

他にも赤色鮮やかで酸味が程よいローゼルハイビスカスティーは個人的に購入したい爽やかな味わいでした♪

そして本題。

しっかり水分補給をさせていただいた後は、カモミール畑へ。

摘み方のポイントも社長さん自ら丁寧に教えてくださいました☆

摘み取ったカモミールは授業ではもちろん、オープンキャンパス等でも活用させていただきます。

私たち食品生命科学科と夢百姓さんとのコラボ商品もあります☆

今年度も様々なコラボ商品『カギセンブランド』を企画中!!

あなたのアイデアが商品になるかも!?

食品生命科学科では

サスティナブルな社会を実現するため、食品・環境・健康をテーマに幅広く学修します☆

多種多様な実習に取り組み、食品微生物の品質管理や環境分析などの技術も身に付きます!

少しでも興味のある方は、オープンキャンパスへぜひ足を運んでください♪

*オープンキャンパス日程(近日のもの) …5/11(土)、5/25(土)、6/8(土)、6/15(土)、6/22(土)、7/6(土)、7/13(土)、7/20(土)、7/27(土)

*オープンキャンパスメニュー例(過去に実施したもの)

・チーズ作り ・ハーブろうそく作り ・ハーブ石鹸作り

・桜染め ・汚泥から電池作り ・下水の浄化実験

・抗菌作用を調べよう ・ハト麦化粧水作り etc….

- コメント: 0

KAGISEN畑に行ってきました♪

- 2024-04-25 (木)

- 食品健康科学科

2024.4.19.(金)

食品生命科学科の新一年生とともに畑(牧山クラインガルテン)へ!

長い春休み、、ずっと手つかずであったため…

素晴らしく草花が育ってくれていました~!

まずは草取りから!

気温が高い中、一生懸命がんばってくれたおかげで

土が見えて畑らしくなりました!

初めて使う鍬で土を耕し、畝をつくり

落花生、枝豆、じゃがいもを植えました☆

さて、どんな仕上がりになるでしょう?

楽しみです♪♪

※食品生命科学科では持続可能な社会を実現するために食品や栄養だけでなく、環境や健康、、幅広く学習します!

さまざまな実習に取り組み、食品微生物の品質管理や環境分析などの技術も身に付きます!

少しでも興味のある方は、オープンキャンパスへぜひ足を運んでください☆

*オープンキャンパス日程(近日のもの) …

4/27(土)、5/11(土)、5/25(土)、6/8(土)、6/15(土)、6/22(土)、7/6(土)、

7/13(土)、7/20(土)、7/27(土)、8/3(土)

*オープンキャンパスメニュー例(過去に実施したもの)

・チーズ作り ・ハーブ石鹸の製造 ・オリーブ葉のお茶

・桜染め ・藍の生葉で染め物 ・抗菌作用を調べよう

・ペットボトルで雲作り ・下水の浄化実験 ・電池作り(汚泥使用)

・・・などなど・・・

ここには載せきれないほどの多様なメニューあります!

食品生命科学科へ、ぜひ足を運んでみてください♪

- コメント: 0

日本の土壌から見る作物の経営~日本土壌インベントリー~

- 2024-04-23 (火)

- 食品健康科学科

こんにちは、食品生命科学科の金子です。

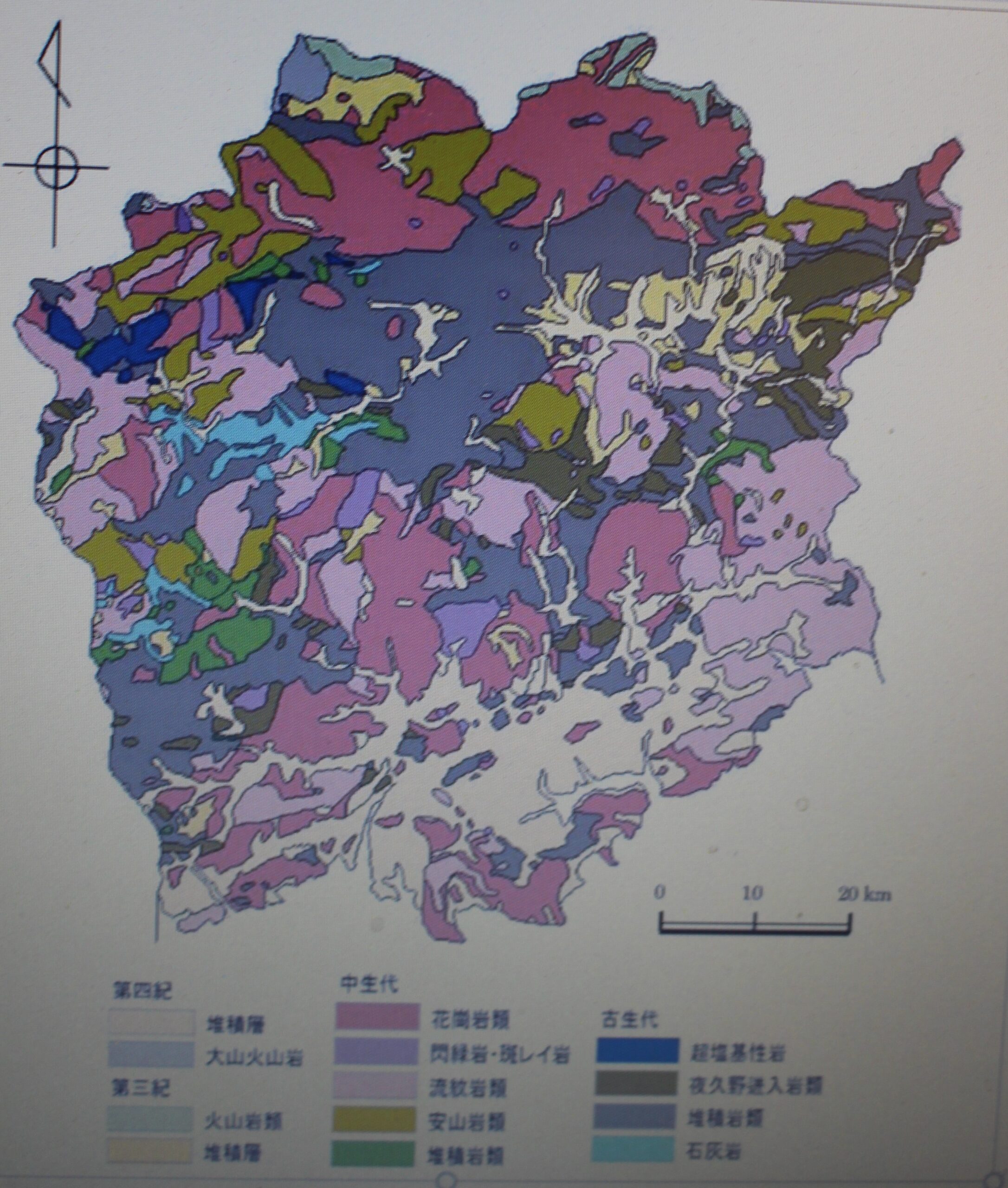

昨今日本列島が地震、大雨等異常気象が続いている事はご存じの通りだと思います。そんな不安定な気象状況の中、従来存在した土地の成分が変化してきました。そこで、環境に配慮した作物作りが「国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構」(農研機構)等で進められています。「土壌のインベントリー」を調べることで、その土壌に適した作物は何かということに加え、さらに気象情報と組み合わせると、その土地に肥料をどれくらいまけばよいのか適切な肥料の量も把握出来ます。これらは進化の著しいAI技術を用いており、農業も自動化の時代が遠くないことを意味していると思います。

下記の写真は岡山県の土壌インベントリーです。作物を作られている方は、ぜひ「農研機構」のHPにアクセスし、作物づくりに役立てて下さい。

食品生命科学では、気候変動などの環境問題の授業にも取り組んでいます。ぜひ環境に興味がある方、オープンキャンパスにお越し下さい。

- コメント: 0

新学期始まりました!

- 2024-04-18 (木)

- 食品健康科学科

こんにちは、食品生命科学科の金子です。

桜の季節も早終わり、初夏を思わせる気温が続く今日この頃です。

いよいよ新学期がスタートしました。

食品生命科学科では、大学に同じような学科が多数ある中、

➀座学よりも、実践に近い実習を多く取り入れ、卒業後直ぐ実践で活用できる人材を育てる。

➁地域の関連企業とコラボした商品開発を今年も進める。

➂環境等、国や県で進める事業にも積極的に参加する。

といった方針で、昨年より「健康」面を重視したカリュキュラムに変更しました。資格も健康予防、食生活のアドバイザー資格を目指し、日々勉強しています。また、昨年同様、野菜、果物の栽培も専用の畑をお借りし、育種に取り組んでいます。ぜひオープンキャンパスにお越しいただき、新しくなった食品生命科学科を見て下さい。

オープンキャンパスの日程、申し込みは下記からご確認ください。

- コメント: 0

ホーム > 食品健康科学科