ホーム > 食品健康科学科

食品健康科学科 Archive

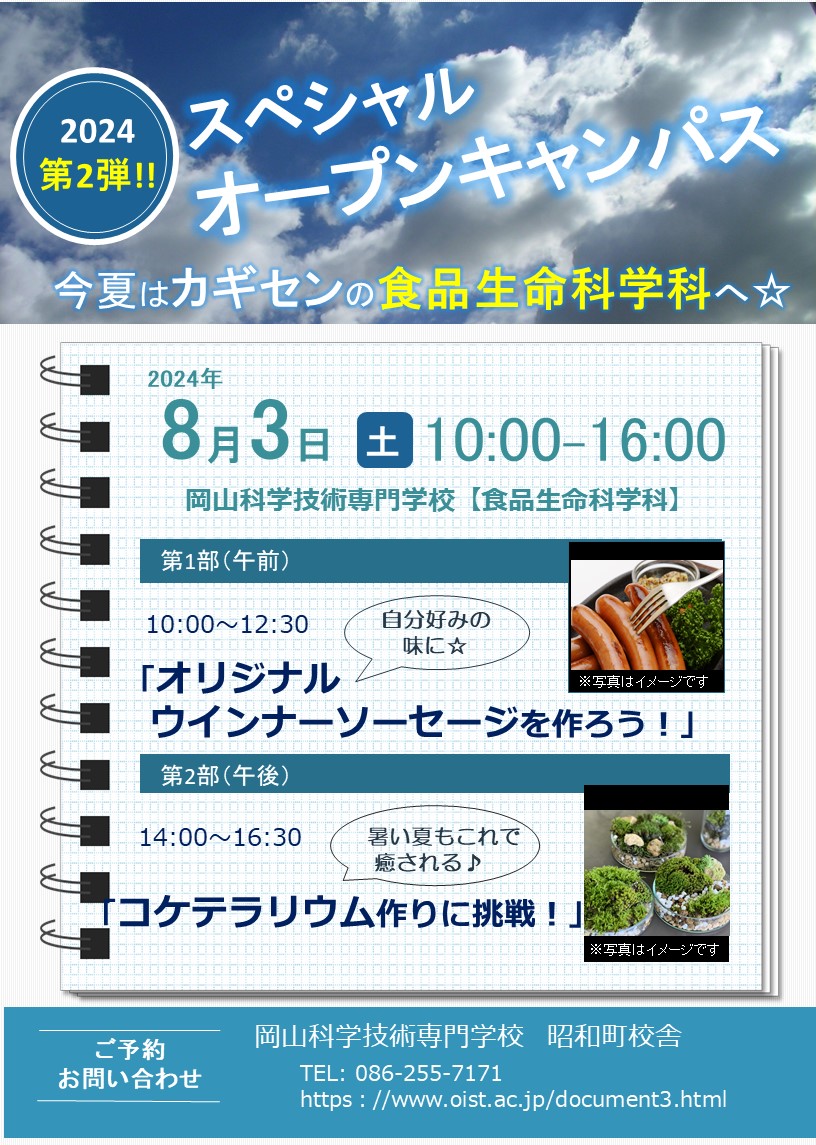

スペシャルオープンキャンパス☆Part2!

- 2024-07-28 (日)

- 食品健康科学科

こんにちは!食品生命科学科の青木です。

7/27(土)に続き、8/3(土)も「スペシャルオープンキャンパス」を実施します!

午前 ➔【オリジナルウインナーソーセージを作ろう!】

精肉(時間の都合上、ひき肉)から腸詰加工→燻製まで…

自分好みの味のウインナーを一緒に作りましょう☆

(お好きなハーブやペッパー類、チーズ等を入れても👌)

市販のものも美味しいですが、

自分でゼロから作ったウインナーは格別です!😍

午後 ➔【コケテラリウム作りに挑戦!】

暑い夏を乗り切るために、

オリジナル苔テラリウムを作って癒されましょう♪

苔の緑に癒されるのはもちろん、

物理的にも…空気を浄化してくれます☆

たくさんのご参加をお待ちしています😊

オープンキャンパス 2024 | 岡山科学技術専門学校 (oist.ac.jp)

- コメント: 0

☆残留洗剤量の比較実験☆

- 2024-07-26 (金)

- 食品健康科学科

こんにちは☆食品生命科学科の青木です。

今回は

先日実施された大熊先生の化学実習の様子を紹介します☆

みなさんは食器等を使用した後、どのようにしていますか?

大勢の方がきっと、

「洗剤を使用して洗っている」

という答えだと思います。

その洗剤を泡立てて使用したあと、しっかりと水ですすぎますよね。

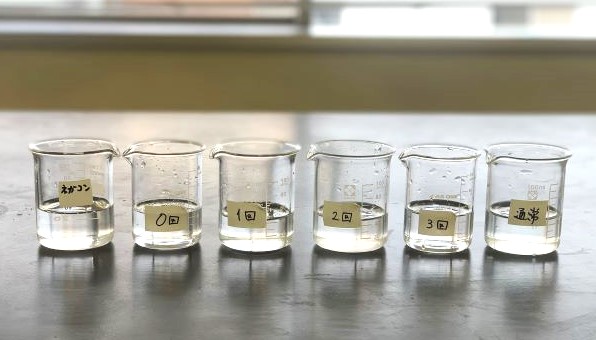

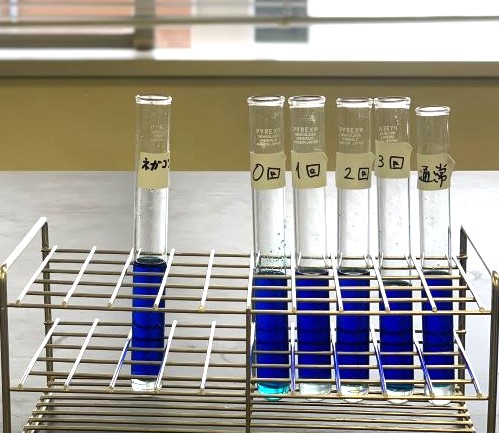

そのすすいだ回数の違いで洗剤の残留量に違いがあるか?

という実験を行いました♪

①ビーカーをいつも通り洗剤を泡立てて洗います。

②全く水洗いせずそのまま、1回のみ水洗い➔➔➔いつも通りすすぐもの

を用意し、ビーカー内側に蒸留水を回し入れます。

③その蒸留水を試験管へ移し入れ、青色の試薬とクロロホルムを投入し、振り混ぜます。

④各水溶液の下部を見てみると…分離している部分がありますよね。

水洗いゼロの試験管のみ青色に染色されています!

他の試験管を見てみると…

下部の色に大差はみられませんでした。

よって、今回の結果からは・・・

『洗剤が明らかに残っていたのは、水洗いゼロだけだった』

『すすぎ1回のみ~通常すすぎにおいて、残留洗剤の濃度の違いは見られなかった。

(つまり、1回水洗いしただけのものも通常通り水洗いしたものも残留洗剤量に大差なかった)』

という結論に至りました🧪

※左端の「ネガコン」とは、「ネガティブコントロール」というもので、

今回の場合、洗剤をしようせず、ただ水ですすいだだけのものです。

今回の実験では

残留洗剤量の具体的な数値の測定まではしていませんが、

本校では、数値化して比較することも可能です。➔成分分析!

普段の生活でのふとした疑問を、実際に実験で実証してみる!

という楽しさも味わえます♪

またまたの長文を読んでくださり、ありがとうございました!

今回の実験のことをもっと詳しく知りたい!

こんな実験あんな実験やってみたい!

などなど…

興味を持ってくれた方は、どしどしオープンキャンパスへご参加ください♪

※食品生命科学科では

サスティナブルな社会を実現するため、食品・環境・健康をテーマに幅広く学修します☆

多種多様な実習に取り組み、食品微生物の品質管理や環境分析などの技術も身に付きます!

★☆ 食品生命科学科7月、8月特別オープンキャンパスメニュー ☆★

- 7月27日(土)

午前:「澱粉の違いによるα―化」を顕微鏡で見てみよう

午後:「モッツァレラチーズとゴーダチーズ作り」に挑戦 - 8月3日(土)

午前:自分好みの「ウインナーソーセージ」を作ろう

午後:暑い夏を乗り切る「コケテラリウム」を作りませんか♪

沢山の方のご来校、お待ちしています

- コメント: 0

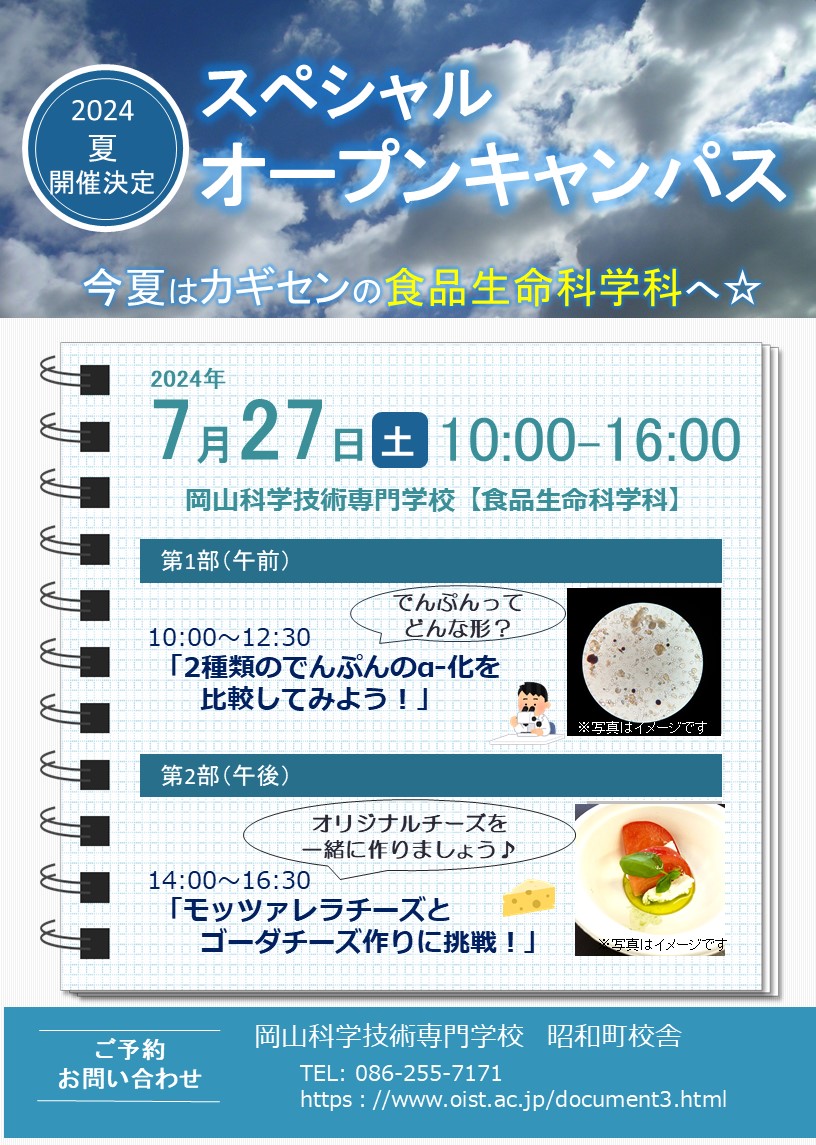

スペシャルオープンキャンパス実施します!

- 2024-07-22 (月)

- 食品健康科学科

こんにちは☆食品生命科学科の青木です。

今夏もスペシャルオープンキャンパスが

7/27(土)、8/3(土)に開催されます☆

午前、午後どちらかのみでの参加もOK!

もちろん午前午後通しての参加も大歓迎です!!🙌

暑い中ですが

この機会に、ぜひお申込みをお待ちしています😊

- コメント: 0

初めてのインターンシップ!

- 2024-07-19 (金)

- 食品健康科学科

こんにちは!暑い日が続きますね。。

少し遅くなりましたが、1年生のインターンシップの情報をお届けします☆

7月の毎週土曜日に奉還町で行われている土曜夜市。

今年度の1年生は株式会社うまの様のカフェでお世話になっています!

7/6(土)はインターンシップ初日!

初めてのインターンシップ&接客業務ということもあり、緊張もあったのではないでしょうか。

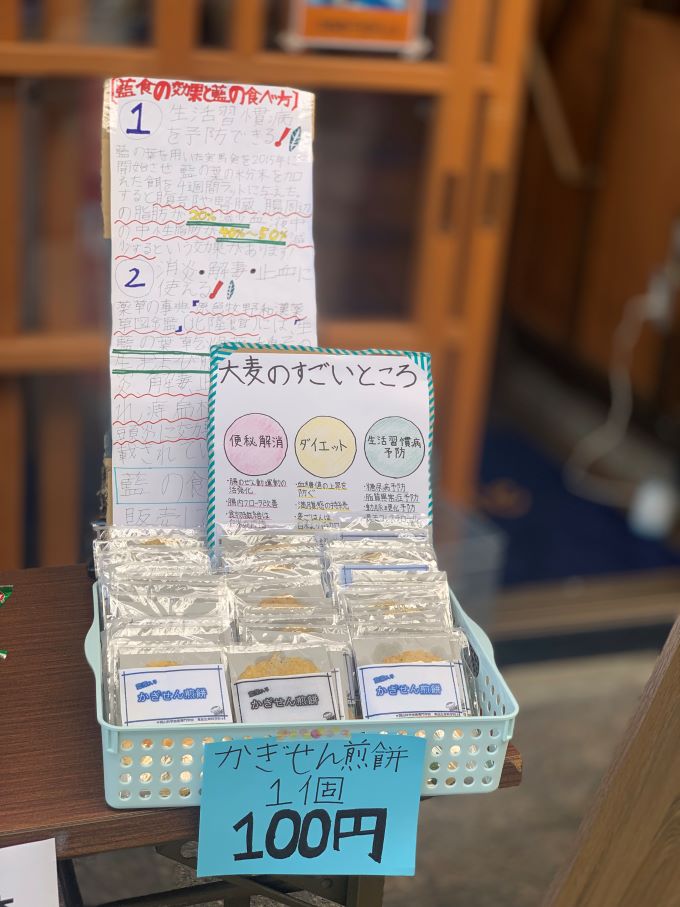

ここで食品生命科学科とうまの様のコラボ商品『かぎせん煎餅』(薄型クッキー)を販売中です!(※ちょっと前のブログも見てね☆)

7/20(土)、7/27(土)の土曜夜市に足を運んでいただき、

ぜひご賞味いただけたら嬉しいです!

接客業にまだまだ不慣れな学生が一生懸命、自分たちで製造した商品を販売しています☆

ぜひ、応援してくださると嬉しいです。

この商品にどんな効能があるか…?ぜひ質問していただけたらと思います♪

また、7/27(土)と8/3(土)にはスペシャルオープンキャンパスを実施します!

こちらにもぜひぜひ、たくさんのご参加をお待ちしています☆

★☆ 食品生命科学科7月、8月特別オープンキャンパスメニュー ☆★

- 7月27日(土)

午前:「澱粉の違いによるα―化」を顕微鏡で見てみよう

午後:「モッツァレラチーズとゴーダチーズ作り」に挑戦

- 8月3日(土)

午前:自分好みの「ウインナーソーセージ」を作ろう

午後:暑い夏を乗り切る「コケテラリウム」を作りませんか♪

※食品生命科学科では

サスティナブルな社会を実現するため、食品・環境・健康をテーマに幅広く学修します☆

多種多様な実習に取り組み、食品微生物の品質管理や環境分析などの技術も身に付きます!

詳しくはHPをご覧ください♪

- コメント: 0

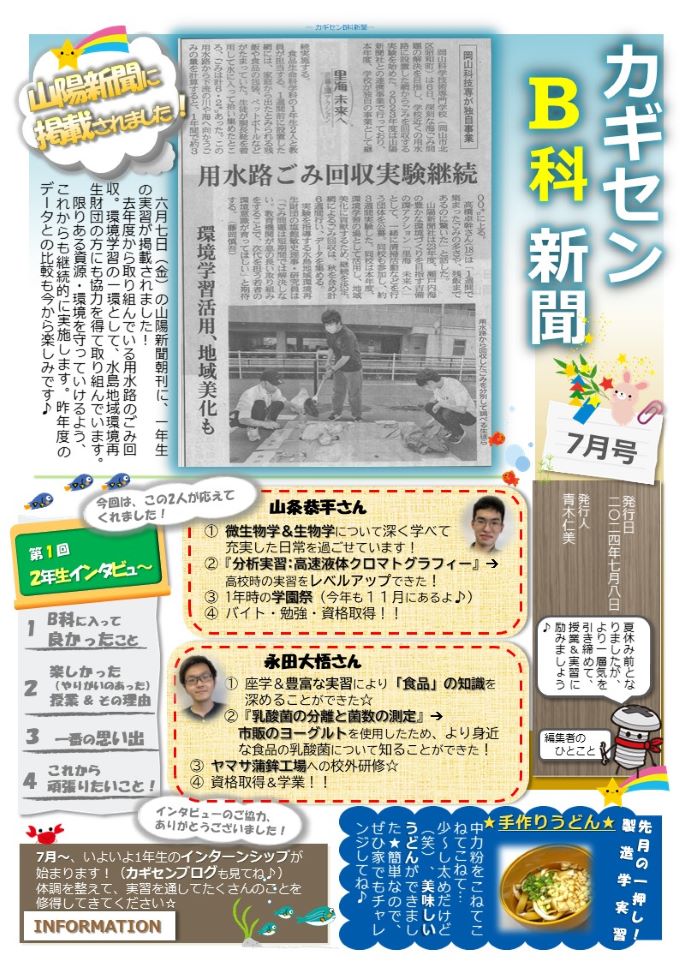

B科新聞、7月号発刊☆

- 2024-07-14 (日)

- 食品健康科学科

こんにちは♪ 食品生命科学科(B科)の青木です。

お待たせしております『カギセンB科新聞』を発刊しました!

今月号より、2年生の突撃インタビューを実施!

私の急な思い付き(お願い)にも関わらず、、

とても快く引き受けてくれました✨✨

できるだけ多くの皆さんに

食品生命科学科の活動内容をもっともっと知っていただきたい…!

という思いだけで作成しております(笑)

学科の内容はもちろん、学校内の雰囲気や諸活動など…

少しでも興味のある方は

ぜひオープンキャンパスに足を運んでいただきたいと思います♪

私たちと一緒にカギセン学校生活を楽しみましょう😊

※食品生命科学科では

サスティナブルな社会を実現するため、食品・環境・健康をテーマに幅広く学修します☆

多種多様な実習に取り組み、食品微生物の品質管理や環境分析などの技術も身に付きます!

★☆ 食品生命科学科7月、8月特別オープンキャンパスメニュー ☆★

- 7月27日(土)

午前:「澱粉の違いによるα―化」を顕微鏡で見てみよう

午後:「モッツァレラチーズとゴーダチーズ作り」に挑戦

- 8月3日(土)

午前:自分好みの「ウインナーソーセージ」を作ろう

午後:暑い夏を乗り切る「コケテラリウム」を作りませんか

暑い最中となりますが、沢山の方のご参加をお待ちしています🌞

※詳しくはカギセンHP(トップページ | 岡山科学技術専門学校 (oist.ac.jp))をご覧ください。

※オープンキャンパス(オープンキャンパス 2024 | 岡山科学技術専門学校 (oist.ac.jp))

- コメント: 0

2024年度、カギセンブランド始動!

- 2024-07-05 (金)

- 食品健康科学科

梅雨に入り、蒸し暑い日が続いています。

水分補給、睡眠など体調管理には一層気を付けなければ…!

と感じている今日この頃。

さて、食品生命科学科では【カギセンブランド】として

地元企業様とのコラボ商品を考案し、販売まで実施しています☆

今年度は“株式会社うまの”様と提携し、

藍の葉を用いた薄焼き状のクッキーを作りました!

「藍」と言えば、ご存じの通り「藍染め」の“藍”。

その藍染染料としてなじみのある藍ですが、、

かつては漢方のように利用されていた歴史があります。

藍には抗酸化物質のポリフェノールが豊富に含まれているなど、

たくさんの機能性成分があることが分かってきました。

例えば、

・体脂肪の減少

・血清中性脂肪

・血糖値の抑制

などに関与。

➔生活習慣病予防あるいは改善に効果的であることも解明され、

2020年7月には厚生労働省から藍の葉と茎を食用として利用することが認可されています。

また、最近では藍を使った石けんや化粧品なども登場しています☆

そんな食用としての藍の特徴は…?

*味:タデアイの葉にはポリフェノールの一種であるタンニンが含まれ、えぐみや渋みを感じます。(ルッコラなど香りのある野菜が好きな方であれば、比較的食べやすいと思います)

*色:藍と聞くと、藍染のブルーを思い浮かべる人が多いと思いますが、

“食藍”では藍の葉そのものを利用するため、葉を加工した料理やお菓子は緑色です。

少々説明が長くなりましたが・・・💦

この藍を使用した薄型クッキーを

1年生の食品製造学実習にて先生にレクチャーを受けながら製作!

商品名は…

『かぎせん煎餅』としました☆

生地の量、そして挟んでから焼く時間、温度…

慣れるまで何回も回数を重ねましょう!!👌

この商品は岡山市の奉還町で7月毎週土曜日に実施される土曜夜市にて販売予定です。

場所は[SlowSunLife]のカフェが中心になる予定。

※リンク:(岡山市奉還町でカフェと藍染商品を製造販売しています。 (slowsunlife.jp)

また、この商品は小麦粉を使用せず、大麦を使用&ザラメ入りです❤️

ぜひ、手に取っていただければと思います😊

※食品生命科学科では

サスティナブルな社会を実現するため、食品・環境・健康をテーマに幅広く学修します☆

多種多様な実習に取り組み、食品微生物の品質管理や環境分析などの技術も身に付きます!

オープンキャンパスへ、ぜひ足を運んでください♪

*オープンキャンパス日程(近日のもの)

7/6(土)、7/13(土)、7/20(土)、7/27(土)、8/3(土)、8/24(土)

★☆食品生命科学科7月、8月特別オープンキャンパスメニュー☆★

●7月27日(土)

午前:「澱粉の違いによるα―化」を顕微鏡で見てみよう

午後:「モッツァレラチーズとゴーダチーズ作り」に挑戦

●8月3日(土)

午前:自分好みの「ウインナーソーセージ」を作ろう

午後:暑い夏を乗り切る「コケテラリウム」を作りませんか

沢山の方のご来場お待ちしています^^

※詳しくは次のカギセンHPをご覧ください!

- コメント: 0

ウインナーソーセージ製造実習

- 2024-06-27 (木)

- 食品健康科学科

こんにちは、食品生命科学科の金子です。

梅雨の時期に入り、うっとうしい毎日が続きますが体調管理は、しっかりできていますか?雨降りが続く時期、気分が沈む時でもあります。そんな時「トリプトファン」を多く含むバナナで「脳内ホルモン」の働きを良くしましょう!

さて、今回の実習では、1年生の食品製造学において「ウインナーソーセージ」の製造を行いました。食べたことのあるウインナーソーセージですが、実際に作ったことは初めてです。どんな味に仕上がったのでしょうか。

➀豚肉のひき肉ミンチに食塩を混ぜ、援用性タンパク質を十分に肉から引き出します。

➁そこに調味料、香辛料を加え、氷水を入れ練り肉の粘度、味を調節します。

➂食感をなめらかにするため植物油を入れ、練ります。

➃最後に結着を増す意味で、卵白と澱粉を加え、練りあがり温度が10℃以下で仕上げます。

➄練ったソーセージを、予め羊の腸をセットした「押し出し袋」に入れ、整形します。

➅整形した腸詰めを、乾燥・スモーク・蒸煮の順に行い出来上がりです。

今回発色剤、保存料などの添加物は使わないレシピでしたが、学生からは、好評な味でした。簡単にできますので、オープンキャンパスでも作りたいと思います。

食品生命科学科7月、8月特別オープンキャンパスメニュー

●7月27日(土)

午前:「澱粉の違いによるα―化」を顕微鏡で見てみよう

午後:「モッツァレラチーズとゴーダチーズ作り」に挑戦

●8月3日(土)

午前:自分好みの「ウインナーソーセージ」を作ろう

午後:暑い夏を乗り切る「コケテラリウム」を作りませんか

沢山の方のご来場お待ちしています。

- コメント: 0

三野浄水場へ見学

- 2024-06-22 (土)

- 食品健康科学科

食品生命科学科の大熊です。

梅雨の時期になってきましたね。

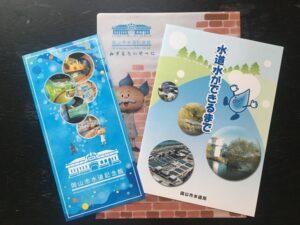

6/14(金)、川の水をきれいにして水道水を作っている浄水場へ見学に行きました。

岡山市で最も古く、最も大きい三野浄水場です。

最初にパンフレットとDVD動画で、薬品や濾過により、川の水をきれいにしていく様子を勉強しました。

いよいよ浄水場の現場の見学です。しかし現場は撮影禁止でした。重要インフラ施設ということで、写真を外部の人に見せるのは禁止だそうです。

その分、しっかり自分の目で見てきましたよ。旭川の表水、伏流水を取り入れている池、薬品を溜めておくタンク、薬品で汚れを取り除く池、家庭や工場に水道水を送る巨大なポンプなどを見学させてもらいました。

川の水を飲める水にする過程は、薬品処理でにごり物質を凝集沈殿させ、急速ろ過処理でより小さな物質を取り除き、最後塩素で消毒するということでした。実際に見て回りながら興味深く説明を聞きました。

緩速濾過池という施設は、明治38年の創業時から長い間使ってきましたが、需要に追い付かないということで、つい先月に役目を終えました。

見学の後、水道記念館で楽しみました。

アルキメデスのポンプ、水に関するちょっとした科学、ダムの模型など展示してあり、「なんでかな?」「なるほどー!」といった気づきがありました。

最後の質問タイムでは、塩素はどのくらい加えているのか、緩速ろ過と急速ろ過では水質に違いがあるかなど、学生から良い質問が出ました。

私たちの生活に欠かせない水道水、大切に使っていきたいですね!

- コメント: 0

☆B科新聞を創刊しました☆

- 2024-06-11 (火)

- 食品健康科学科

こんにちは、食品生命科学科(B科)の青木です。

日中の気温が高くなってきましたが、皆さん体調は崩されていないでしょうか?

暑さはまだまだこれからですね・・・!

祝日のない6月に入りましたが、

そんな6月に、少しでも活気を!!

と、この度『カギセンB科新聞』を作成してみました☆

“B科”とは、「食品生命科学科」を意味します。

以前、学科名が「バイオサイエンス学科」という名前だったことに由来します。

今回のメイン内容はもちろん、先月の合同研修旅行!

今後も定期的に作成予定です☆

大きいものを食品生命科学科の掲示板に貼っています。

また、オープンキャンパスでも配布予定♪

新聞に載せることができる内容はほんの一部にはなりますが、

食品生命科学科のことを少しでも知っていただけたらと思います^^

7月号をお楽しみに・・・!^^

※食品生命科学科では

サスティナブルな社会を実現するため、食品・環境・健康をテーマに幅広く学修します☆

多種多様な実習に取り組み、食品微生物の品質管理や環境分析などの技術も身に付きます!

少しでも興味のある方は、オープンキャンパスへぜひ足を運んでください♪

*オープンキャンパス日程(近日のもの) …6/15(土)、6/22(土)、7/6(土)、7/13(土)、7/20(土)、7/27(土)、8/3(土)、8/24(土)

※詳しくはカギセンHP(トップページ | 岡山科学技術専門学校 (oist.ac.jp))をご覧ください。

※オープンキャンパス(オープンキャンパス 2024 | 岡山科学技術専門学校 (oist.ac.jp))

*オープンキャンパスメニュー例(過去に実施したもの)

・チーズ作り ・ハーブろうそく作り ・ハーブ石鹸作り

・桜染め ・汚泥から電池作り ・下水の浄化実験

・抗菌作用を調べよう ・ハト麦化粧水作り

・豆腐作り ・でんぷんの糊化を見よう ・身近な細菌を見てみよう

etc….

その他、多種多様なメニューを用意しています。

もちろん、「こんなことやってみたい!」も受け付けますので遠慮なく教えてください☆

一緒に色んなことにチャレンジしましょう♪

- コメント: 0

B科1,2年生合同校外研修 in 兵庫県

- 2024-06-08 (土)

- 食品健康科学科

食品生命科学科の大熊です。

5月31日、1,2年生合同の校外研修に行ってきました。

まず、兵庫県たつの市のヒガシマル醤油さんの工場見学です。

最初に、お醤油の原料について担当の社員さんに説明していただきました。

大豆はすぐ思いつきますが…、塩、麹菌、それに小麦。

そして大事なのがお水。揖保川の伏流水は鉄分が少なく、うまみをより引き出してくれるおいしいお醤油を作るのに適した水ということでした。

実際に工場内を見て回りました。

原料を混ぜて仕込むタンク、できた生醤油を搾る装置、生醤油を職人技で熟成させるタンクなど見どころ満載でした。撮影は禁止でしたので写真をアップできないのが残念。

「麹菌の仕事を、人間がお手伝いさせてい頂いている」という言葉が印象的でした。

質問コーナーの後、記念撮影。ガチャでお土産もいただきました!

続いて、姫路市にあるヤマサ蒲鉾さんでカマボコ作りを体験しました。

カマボコを作る専用の付け包丁といっても切れない包丁で、すり身を練ってつぶして、板に盛り付けます。

形を整えるのが意外と難しい💦

竹の棒にすり身を巻いて、竹輪も作りました。

これらを加熱します。

出来上がりまで、工場見学したり売店でお土産を買ったりして楽しみました。

カニ風味カマボコの製造など興味深かったです。

自分の手作りカマボコと竹輪はおいしかったですよ!

食品生命科学科では、毎年この時期に1,2年合同校外研修を行っています。

来年度はどこに行こうかな?

- コメント: 0

ホーム > 食品健康科学科