ホーム > 食品健康科学科

食品健康科学科 Archive

カギセンB科新聞☆11月号☆

- 2024-11-18 (月)

- 食品健康科学科

こんにちは♪食品生命科学科の青木です☆

11月も中旬を通過…

今月も少し遅くなってしまいましたが

『カギセンB科新聞』を発刊いたしました☆

11月3日に学園祭がありましたが、

ありがたいことにポテト&フロートジュースの販売も大盛況…🍟✨

ただ、作業にとりかかれる人数も限られており、、てんてこ舞いでして…

購入していただいた方々の待ち時間が長くなってしまい、

申し訳ありませんでした…😣

そしてあまりの忙しさのあまり…

写真を全く撮っていない!!

ということに気づいたのは2、3日後。。😱

カギセンB科新聞に載せることができず無念でなりません😭

2年生にとって学生生活最後の学園祭なのに

本当に申し訳なかったです😔🙏

販売班も展示班も

それぞれが協力して

自分ができることを一生懸命がんばってくれました😊✨

- コメント: 0

ハーブエキス抽出授業

- 2024-11-08 (金)

- 食品健康科学科

こんにちは、食品生命科学科の金子です。

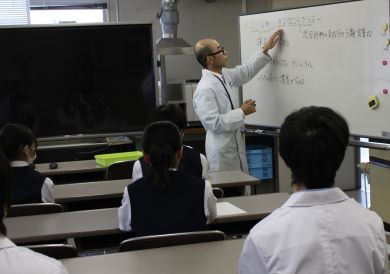

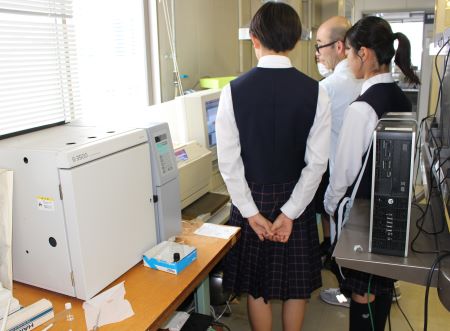

10月の終わりに、岡山市立操山中学校の生徒が、自由研究をしているハーブの抽出エキスについての疑問点などを聞くため、来校されました。

自由研究では上記の手作り装置(圧力釜、バケツの冷却器)を使い抽出されているとの事でしたが、圧力釜からバケツにつなげるチューブの圧力釜の出口に隙間があり、アロマの蒸気が漏れてしまう問題点が有ったため、蒸気が漏れないように隙間を埋める工夫をしました。問題点が一つ解決しました!

その後、ハーブ抽出液の成分を測定するため、本校では「ガスクロマトグラフィー」の装置を使い成分分析をしている事を勉強しました。「香り」をガスクロで分析できることに関心していました。

次に、本校の手作り機器を使った、ハーブアロマの水蒸気蒸留を紹介しました。

フラスコにハーブと水を入れ、ガスバーナーでフラスコを加熱します。

水縦蒸気の移動の仕方、冷却の装置の仕組み、最後に蒸留し、表面に浮いたアロマ(油の部分)をかいでもらいました。今回は「ローズマリー」を使用し蒸留し、わずかですがアロマの部分が抽出できました。

最後に中学生のに感想を聞き、今回の見学を通し、疑問が解決されたみたいです。良かったですね!

カギセンでは、食品生命科学に限らず、このような見学勉強会の受け入れや、出張勉強会も積極的に行っています。ぜひ、高校や中学のみなさん、御検討下さい!お待ちしてます。

- コメント: 0

工場だけの特別体験。キリン一番搾りおいしさ実感ツアー

- 2024-11-03 (日)

- 食品健康科学科

こんにちは♪食品生命科学科の青木です。

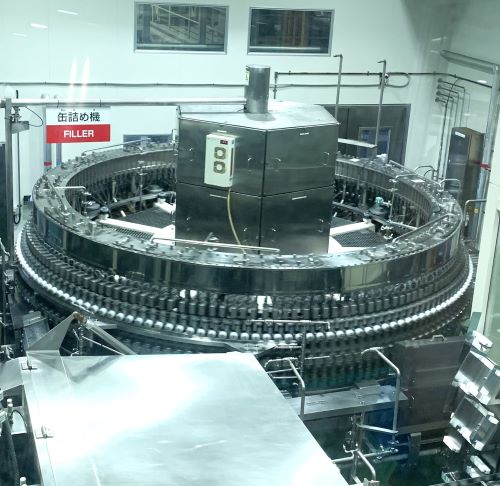

10/24(木)に2年生とキリンビール岡山工場へ行ってきました🍺

まず初めに、「キリンのイノベーションの歴史と一番搾り」映像を鑑賞。

マスターブリュワー(味の最高責任者)による”キリンが目指す理想のビール”について勉強しました📝

続いて、実際に麦芽の味やホップの香りを視覚的に体験!

ビール作りに欠かせない大麦の香ばしさ、ホップの香りを実際に体感させていただきました😊✨

そして今回の見学ツアーで一番印象的だったのが

『一番搾りの麦汁』と『二番搾りの麦汁』の飲み比べ😶

※写真左:一番搾りの麦汁、写真右:二番搾りの麦汁

色の違い以上に味が全く違いまして…これはぜひ皆さんに体感して欲しいです!!

『一番搾り麦汁』の何とも言えない口に広がるまろやかな甘み!!

感動しました✨✨

醸造過程や酵母を加えて行う発酵の仕組み、そして貯蔵してできあがったビールを容器に詰め、製品として仕上げるパッケージング工程を

丁寧な説明とともにしっかり見学させていただきました!

醸造の世界ってやっぱり面白い👀✨✨

工場見学の最後は…

待ちに待った?試飲タイム🍺

おつまみにいただいたチーズ味柿ピー(キリンビール工場限定)が

これまた美味しかった🙌😍

自転車および車の運転予定がある人、未成年者、アルコールが飲めない人は

ノンアルコール飲料も選べます🍹

私はせっかくなのでノンアルコールビールをいただきました♪

今回はアルコールOKの生徒が1人のみでしたが、

キリンさん自慢の飲料をそれぞれ楽しみました😊

微生物学実習でワインや梅酒作りは行いましたが、

実際に工場で見聞きすることで醸造の奥深さ、

大工場ならではの技術、システム、衛生管理についてもしっかり学ぶことができました!

キリンビール岡山工場スタッフの皆さまの丁寧な説明と笑顔が印象的でした😊✨

とても有意義な時間をありがとうございました!

追記…

お土産コーナーで購入した「珈琲酒」をバニラアイスにかけて食べると

めちゃくちゃ美味しい~~✨😍✨

皆さんも見学へ行った際にはぜひっ!😊

- コメント: 0

☆苔リウム作り@高島屋☆

- 2024-10-28 (月)

- 食品健康科学科

こんにちは☆食品生命科学科の青木です。

以前、告知していただきました高島屋での苔リウム作りのイベントですが、

おかげさまでたくさんの方にご参加いただきました✨

高島屋7階の一角に岡山科学技術専門学校専用のブースを用意していただきました🌱🌱

学校として初めて参加となる今回のイベント。

職員もドキドキソワソワしながら準備。

こんな感じでかわいい見本となるような苔リウムも置いてみました♪

※このかわいいミニトトロ達は私の友人が粘土で作ってくれたので販売等はしていません🙏

夏に小学生対象で苔リウム作りイベントを実施していましたが、

今回は様々な年代の方、そして1人で作製が難しい年齢のお子さまなどにも

一生懸命、思い思いの苔リウム作りを体験してもらえ、

喜んでいただけたことが私たちも嬉しかったです😊✨

その後、自作の苔リウムたちは順調に育っているでしょうか?

そちらも気になります♪

参加してくださった方々、また高島屋関係者の皆様、ありがとうございました。

次回の開催機会がありました際には、

ぜひまたたくさんの方にご参加していただきたいと思います♪

- コメント: 0

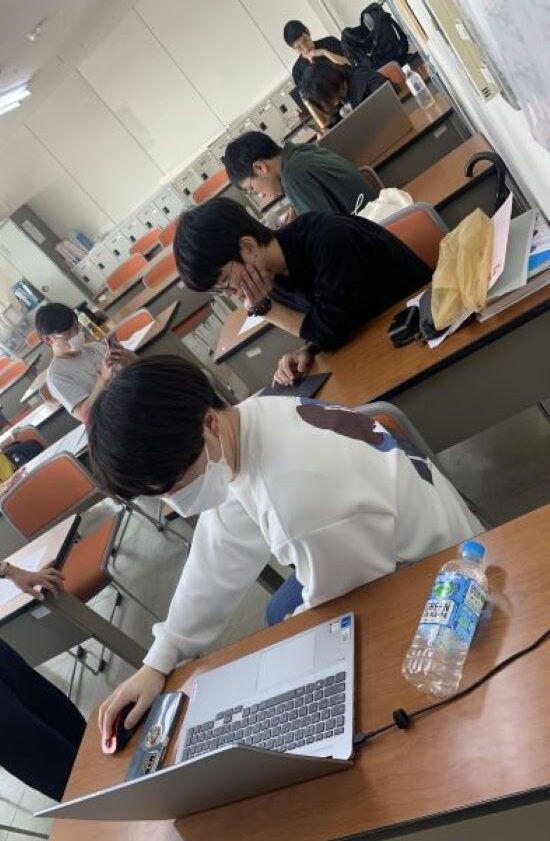

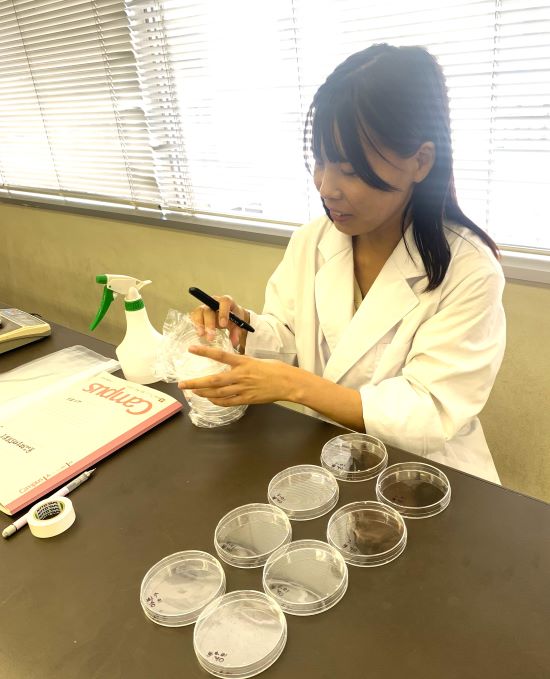

卒業研究、スタートしました!

- 2024-10-26 (土)

- 食品健康科学科

こんにちは、食品生命科学科の青木です。

10月に入り、後期の授業が始まりました。

2年生は毎年2月に行われている

「卒業研究発表会」に向けてスタートしました💪

1年時からの集大成となる卒業研究発表会。

それぞれが

どんなテーマで取り組むか?

どんな手法で行うか?

どんな結果が出るか…?

などなど、

自分たちで文字通り‟PDS”を繰り返し、試行錯誤、発表に向けて取り組みます!

さて、PDSとは…?

そう、ご存知の方も多いはず。

計画(Plan)を立て、実行し(Do)、結果を振り返り(See)、次の仕事(実験)に生かす、というサイクル。

これは社会に出てからだけでなく、日常生活においてもとても重要です!

まだまだ思案中の人もいれば、

早速、実験に取り掛かった人もいます!

今から発表会が楽しみです😊

※食品生命科学科では

サスティナブルな社会を実現するため、食品・環境・健康をテーマに幅広く学修します☆

多種多様な実習に取り組み、食品微生物の品質管理や環境分析などの技術も身に付きます!

少しでも興味のある方は、オープンキャンパスへぜひ足を運んでください♪

*オープンキャンパス日程 …11/16(土)、12/21(土)、2/1(土)、3/29(土)

※詳しくはカギセンHP(トップページ | 岡山科学技術専門学校 (oist.ac.jp))をご覧ください。

※オープンキャンパス(オープンキャンパス 2024 | 岡山科学技術専門学校 (oist.ac.jp))

*オープンキャンパスメニュー例(過去に実施したもの)

・チーズ作り ・ハーブろうそく作り ・ハーブ石鹸作り

・桜染め ・汚泥から電池作り ・下水の浄化実験

・抗菌作用を調べよう ・ハト麦化粧水作り

・豆腐作り ・でんぷんの糊化を見よう ・身近な細菌を見てみよう

etc….

その他、多種多様なメニューを用意しています。

もちろん、「こんなことやってみたい!」も受け付けますので遠慮なく教えてください☆

一緒に色んなことにチャレンジしましょう♪

- コメント: 0

金子先生の生物豆知識⑤

- 2024-10-21 (月)

- 食品健康科学科

こんにちは、食品生命科学科の金子です。

朝晩は過ごし易くなりましたが、まだまだ日中は10月と言えども暑い日が続きます。さて、温暖化でいろいろな作物が作りづらくなってきたことに気付きませんか?そこで衝撃的な論文がアメリカで発表されました。

Geophysical Research Letters誌で公表された論文

内容は2100年の北半球の世界気候予測です。1952年から2011年までの北半球における四季の長さと開始日の変化に関するデータから、気候モデルに基づいて将来の四季がどのように変化するか分析しています。分析の結果、1952年から2011年の間、夏は78日から95日へ長くなったのに対し、冬は76日から73日に縮小しました。

春と秋は、それぞれ124日から115日、87日から82日へと短くなりました。この結果、春と夏は早めに始まり、秋と冬は遅く始まるようになっています。

この予想から、2100年までに冬は2か月に縮小、春や秋も短くなる一方で、夏が大幅に長くなると予測しています。日本の四季がだんだん短くなる予想です。四季を感じる日本人にとって、寂しい限りですね。

我々一人では何もできませんが、学科では、環境について学習するとともに、身近な地域の環境活動に参加しています。興味がある方、ぜひ将来の進路に「岡山科学技術専門学校 食品生命科学科」を御検討下さい。お待ちしています。

- コメント: 0

カギセンB科新聞☆10月号☆

- 2024-10-18 (金)

- 食品健康科学科

こんにちは☆食品生命科学科の青木です。

朝晩がすっかり涼しくなってきましたね😊

気が付けば10月も後半に…!

すっかり遅くなってしまいましたが、

カギセンB科新聞10月号が完成しました☆

今回も2年生2人がインタビューを快く引き受けてくれました♪

10月に入り、いよいよ後期の授業もスタート☆

11月には学園祭もあり、学校全体にも活気がでてきています!

日中の寒暖差が激しいですが、

体調に気を付けて授業や行事等に取り組んでいきましょう!

※食品生命科学科では

サスティナブルな社会を実現するため、食品・環境・健康をテーマに幅広く学修します☆

多種多様な実習に取り組み、食品微生物の品質管理や環境分析などの技術も身に付きます!

少しでも興味のある方は、オープンキャンパスへぜひ足を運んでください♪

*オープンキャンパス日程 …10/19(土)、11/16(土)、12/21(土)、2/1(土)、3/29(土)

※詳しくはカギセンHP(トップページ | 岡山科学技術専門学校 (oist.ac.jp))をご覧ください。

※オープンキャンパス(オープンキャンパス 2024 | 岡山科学技術専門学校 (oist.ac.jp))

*オープンキャンパスメニュー例(過去に実施したもの)

・チーズ作り ・ハーブろうそく作り ・ハーブ石鹸作り

・桜染め ・汚泥から電池作り ・下水の浄化実験

・抗菌作用を調べよう ・ハト麦化粧水作り

・豆腐作り ・でんぷんの糊化を見よう ・身近な細菌を見てみよう

etc….

その他、多種多様なメニューを用意しています。

もちろん、「こんなことやってみたい!」も受け付けますので遠慮なく教えてください☆

一緒に色んなことにチャレンジしましょう♪

- コメント: 0

10/12土は高島屋で苔テラリウム作りを☆

- 2024-10-07 (月)

- 食品健康科学科

こんにちは♪食品生命科学科の青木です。

カギセンのインスタではお知らせとしてありましたが、

カギセン初の試みで高島屋さんにてイベントをさせていただけることになりました!

しかも学校全体で3日間の開催です!!

このイベントで食品生命科学科は

初日である10/12土を担当させていただきます☆

内容は『苔テラリウム作り』です♪

前回ブログにも掲載させていただきましたが、

7月下旬に行った小学生を対象とした苔テラリウム作りが大好評だったので、

今回も皆様にオリジナル苔テラリウム作りを楽しんでいただけたらと思います😊

参加費無料、事前予約なしでご参加いただけます👌

※参加者多数の場合、待ち時間が発生することがあります。

※ガラス容器を用意しています。取り扱い&お持ち帰りには十分お気を付けください。

※数に限りがあります。材料等が無くなり次第終了しますm(_ _)m

なお、会場すぐ上の8階では大北海道展が開催されているようですので

おいしいものがたくさんありそう…♡

個人的に私もそちらへ足を運べるのを楽しみにしているとことです🤭

ぜひぜひ足を運んでいただき、お気に入りの苔テラリウムを作成し、お持ち帰りください♪

※写真はイメージです。

※食品生命科学科では

サスティナブルな社会を実現するため、食品・環境・健康をテーマに幅広く学修します☆

多種多様な実習に取り組み、食品微生物の品質管理や環境分析などの技術も身に付きます!

少しでも興味のある方は、オープンキャンパスへぜひ足を運んでください♪

*オープンキャンパス日程(近日のもの) …10/19(土)、11/16(土)、12/21(土)、

※詳しくはカギセンHP(トップページ | 岡山科学技術専門学校 (oist.ac.jp))をご覧ください。

※オープンキャンパス(オープンキャンパス 2024 | 岡山科学技術専門学校 (oist.ac.jp))

*オープンキャンパスメニュー例(過去に実施したもの)

・チーズ作り ・ハーブろうそく作り ・ハーブ石鹸作り

・桜染め ・汚泥から電池作り ・下水の浄化実験

・抗菌作用を調べよう ・ハト麦化粧水作り

・豆腐作り ・でんぷんの糊化を見よう ・身近な細菌を見てみよう

etc….

その他、多種多様なメニューを用意しています。

もちろん、「こんなことやってみたい!」も受け付けますので遠慮なく教えてください☆

一緒に色んなことにチャレンジしましょう♪

- コメント: 0

白衣を着て実習・実験

- 2024-09-24 (火)

- 食品健康科学科

こんにちは、食品生命科学科の金子です。

今年は海水の温度が高いため、台風の発生率が高いですね。台風には十分お気をつけください。

食品生命科学科では、実習や実験で「白衣」を着用して学習しています。多くの学生が、食品業界、環境業界、化学メディカル業界に就職しますが、就職企業先でも仕事着として「白衣」は必需品です。オープンキャンパスに来て下さる女性の皆さんが、「白衣」を着た職業に就きたいと言ってオープンキャンパスに来てくれてます。ぜひその夢を食品生命科学科で叶えませんか?

オープンキャンパスも各種食品の製造(豆腐、ウインナーソーセージ、チーズ)から、微生物の分離実習や、草木染、ハーブのアロマ抽出、DNAの抽出技術まで、いろいろなメニューを揃えてお待ちしています。ぜひオープンキャンパスにお越しください。

- コメント: 0

薬剤耐性菌が海外から徐々に侵入

- 2024-09-19 (木)

- 食品健康科学科

こんにちは、食品生命科学科の金子です。

秋雨前線が南下し、ようやく厳しい夏が過ぎようとしてますが、まだまだ暑さには気を付けて下さい。

さて、日本では余り上昇の兆しが見えていない薬剤耐性菌、メチシリン耐性黄色ブドウ状球菌(MRSA)についてワシントン大学の研究で、耐性菌による死者が2025年から2050年までの累計で3,900万人を超す可能性があると報じられました。この結果を受け、WHOも危機感を強めています。それは、別の原因による死因が薬剤耐性菌によって進み、推定で約5億2,000万人にもの方が亡くなると想定されるからです。

「黄色ブドウ球菌」 電子顕微鏡写真

1990年から2021年の間に、薬剤耐性(MRSA以外にも)で死亡した5歳未満の子供は、50%以上減りましたが、70歳以上の高齢者の死亡は80%以上増えている事が分かったそうです。この傾向は今後も続くと予想されます。

★黄色ブドウ状球菌にかかった時の症状です。

発熱

悪寒

低血圧

激しい頭痛

呼吸困難

★では、感染を防ぐにはどうしたら良いでしょうか。

石鹸と水道水で十分に手洗い

アルコール系の消毒液で塗布

食材は購入後すぐに喫食しない場合10℃以下に保存

毒素は加熱しても無くなりません。十分気を付けて下さい。まだまだ暑い日が続きます。合わせて食中毒にも十分気を付けて下さい。

食品生命科学科では、感染症等の原因菌の検査、予防法等日々実習にて学習しています。ぜひオープンキャンパスで体験してみて下さい。お待ちしています。

- コメント: 0

ホーム > 食品健康科学科