ホーム > 食品健康科学科

食品健康科学科 Archive

おいしくて楽しい一日

- 2017-05-18 (木)

- 食品健康科学科

バイオサイエンス学科の鎌田です。

昨日はバイオサイエンス学科恒例の1,2年生合同のバス旅行、いえ校外研修でした。

行き先は須磨水族館とグリコピア神戸。天候もまずまずで楽しい一日を過ごしました。

いつもより早めの8時20分集合!

そこはバイオサイエンス学科のみんな、時間厳守で全員集合です。

まずは須磨水族館。幼稚園児や小学校の団体さんがいっぱい来ていました。

「みんな、幼稚園児に負けないようちゃんと並んで!!」と叫びながら記念撮影です。

お目当てのイルカショー

がんばれ、イルカたち

次の目的地はグリコピア神戸です。

ここではグリコのポッキーのできる様子を見学しました。

長ーーいスパゲティのように引き伸ばされたポッキーの生地がオーブンを通過すると

一瞬のうちに焼き色が付き、次々と重みで切り落とされていく様子にみんなびっくり(*_*;

おいしくて楽しい一日でした!!! お疲れ様。

明日からの勉強も頑張りましょう。

- コメント: 0

お仕事フェスタで化粧水作りの体験をしよう!

- 2017-04-28 (金)

- 食品健康科学科

バイオサイエンス学科の鎌田です。

いよいよ連休近しですね。 一番喜んでいるのは私かも・・・・・・

うちの学校の学生さんは29日から5月7日まで9連休になります。

お疲れモードの1年生の皆さん、しっかり休んでください!

でも私たちバイオサイエンス学科の教員は5月3日は「お仕事フェスタ」でお仕事です!!

お仕事フェスタについて詳しく知りたい人は広報のニュースを見てくださいね。

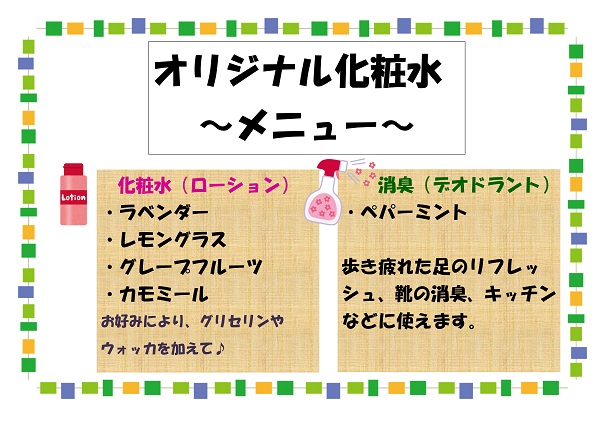

さてさてバイオサイエンス学科のブースでは化粧水作りの体験ができますよ。

意外と簡単に作れちゃうのでびっくり・・・

ラベンダーやレモンバームなどのエッセンシャルオイルを加えるととっても良い匂いですよ。

そのほかにペパーミントの香りのデオドラントも作れます。こちらは男性向きかな?

興味のある人、ぜひぜひ バイオのブースに来てください。

待ってまーす!(^^)!

- コメント: 0

バイオ風ヨーグルト体験

- 2017-04-25 (火)

- 食品健康科学科

こんにちは。バイオサイエンス学科の鎌田です。

春本番ですね! 毎週週末は山菜取りで忙しい私です。

わさび葉、こごみ、フキノトウ、ワラビと山々をめぐっています。

さて2年生の実習も今年は(も)ガンガン行きますよ。

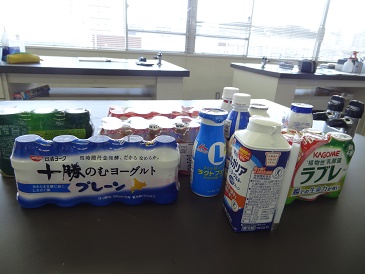

第1回のテーマは「乳酸菌数の測定」! 美味しい材料から始めます。

乳酸菌数を調べるために買ってきたたくさんのヨーグルト。実習のあとはもちろん試食会です。

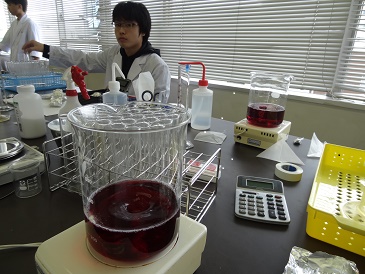

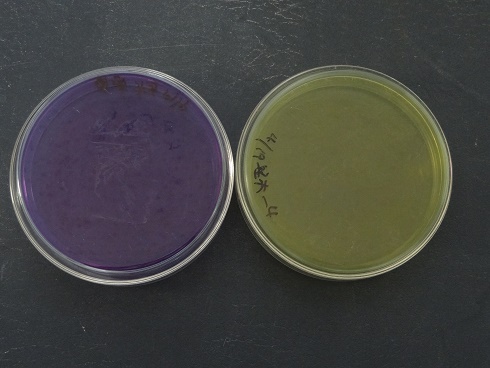

これは乳酸菌を調べるための培地を作っているところ。美味しそうなワイン色です。

さっきの培地とヨーグルトを混ぜ合わせます。もちろん作業はクリーンベンチで無菌的に!

35℃で三日間培養すると・・・乳酸菌が生えてきて写真のように培地が黄色に変身します。

この後はひたすらコロニーの数を数える大変な作業が待っています。

でも結果が出る時が実習で一番楽しいときですね。

はたしてこのヨーグルトの乳酸菌の数はいくらになったでしょう?なんと1ml中に1億個ぐらいの乳酸菌がいるのですよ。

さて次は実際にヨーグルトを作ってみます。

牛乳にヨーグルトをスプーン2杯ほど混ぜて35℃で一日置くだけでこんな風にヨーグルトになります。

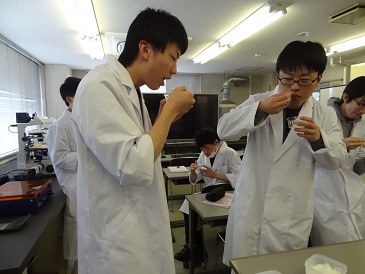

白衣で食べるヨーグルトは最高!!

バイオサイエンス学科のおいしい実習でした。

- コメント: 0

ここが工場?

- 2017-04-22 (土)

- 食品健康科学科

こんにちは。バイオサイエンス学科の池田です。

ヒノキの花粉の飛散も少しずつおさまって、ぽかぽかの心地よい 季節になってきました。

さて、2年生の前期で開講しているフィールド実習Ⅱでは普段見られない工場などを何回か見学します。先週は京山にある「植物工場」、そして今週は瀬戸内市にある株式会社岡山村田製作所の「ビオトープ」を見学させていただきました。「ビオトープ」とは生物の生息環境のことですが、特に人工的に造られた緑地や池を指すことが多いです。

岡山村田製作所は携帯電話やテレビなど電子機器の部品を作っている会社ですが、「環境」にとても力を入れている会社でもあります。今日では、企業の発展には「経済」「社会」に加えて「環境」という3つの分野(トリプルボトムラインといいます)が重要といわれます。見学を通じて、これらの点を学んで欲しいと願っています。

岡山村田製作所自慢のビオトープです。

ホタルの飼育もされていて、 今年も5月27日(土)にホタル観賞会を開催されるそうです。

こちらは「サクラのゾーン」です。ソメイヨシノは散っていましたが、遅咲きのサトザクラが満開でした。

昨年度の卒業研究では、こちらのサクラを使わせていただいてDNA解析をしました。

- コメント: 0

ハーブ生活のススメ

- 2017-04-19 (水)

- 食品健康科学科

こんにちは。バイオサイエンス学科の池田です。

新年度の授業が始まってちょうど1週間が経ちました。 新1年生は90分授業に少々お疲れ気味です。

さて、バイオサイエンス学科では今年度からハーブを取り入れた 授業を始めるべく準備を進めています。一般にハーブとは香草のことを指しますがいろいろな用途があります。ハーブティーやハーブクッキング、ポプリやアロマテラピー、染物など、多様な使い方があります。

そこで本学科の授業の中で、例えばフィールド実習で栽培や摘み取りをおこない、 化学実習でエッセンシャルオイルの抽出、バイオテクノロジー実習や食品微生物学実習でそれを使った新しい商品開発などができたらいいなと考えています。

このブログでも折に触れて、ハーブを使った取り組みについて報告したいと思います。

ドライハーブのウォッカ漬(チンキ剤)です。ハーブの有効成分をアルコールで抽出したものです。

左がペパーミント、右がカモミールです。これをもとにしてデオドラント(消臭剤)や虫よけを

作る予定です。

これはハーブティーです。ブラックマロウというアオイ科のハーブを材料にしています。

レモンを加えると赤く変色する不思議なティーです。こうしたハーブティーは今年から

オープンキャンパスに来てくださった方にお土産としてお渡しします。お楽しみに!

- コメント: 0

テンペと入学式

- 2017-04-10 (月)

- 食品健康科学科

こんにちは。バイオサイエンス学科の鎌田です。

今日は入学式でした。

今年のバイオサイエンス学科の新入生はなんと7人です!!

これはバイオサイエンス学科始まって以来の少なさです。うーんなんとも寂しい( ^ω^)・・・

でも少人数で仲良く、アットホームなクラスが作れたらいいなと思っています。

今日はクラス全員に初めて会いましたが、これから始まる2年間を思ってなんだかわくわくしました。

さてもう一つのお題、テンペ・・・

テンペと入学式は何の関係もありません!! あしからず・・・

私が先週から大事に育てているのがテンペです。

テンペって知っていますか?

簡単に言うとインドネシア版納豆です。

なぜテンペを育てているかというと

テンペに使われているクモノスカビを実習に使いたいからです。

そんなわけでテンペからクモノスカビを育てる過程をバイオ的に紹介します。

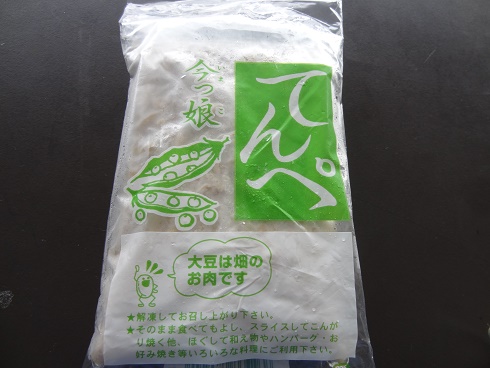

これがお店で売っている状態のテンペです。

クリーンベンチという無菌状態で作業ができる装置の中で袋からテンペを取り出します。

栄養分が入った培地の上に取り出したテンペ(大豆にカビがついて白くなっています)を置きます。

28℃で三日培養するともうこんな状態!まさに「クモの巣」みたいですね。

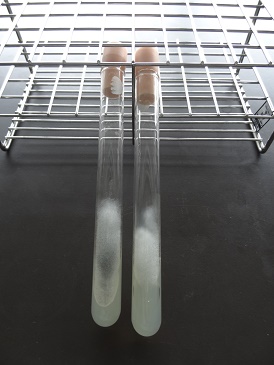

こんなふうに試験管の培地に保存して出来上がり! 今年の実習に使いますよ。お楽しみに。。。

- コメント: 0

嬉しい再会!

- 2017-04-06 (木)

- 食品健康科学科

こんにちは。

バイオサイエンス学科の池田です。

岡山市内の桜も開花が進んでいますが、皆さんのお住いのところはどうでしょうか?

さて、今日はとても嬉しい再会がありました。3年前に卒業したTくんです。

Tくんは本校在学中に国立大学の3年次編入試験に見事合格し、卒業後は 晴れて大学生となりました。大学院に進学し、今年修士課程の2年生だそうです。

今は就職活動で帰省中とのこと。大学での研究生活を楽しんでいるようで、 私まで誇らしく感じました。修士論文は植物の抗酸化ストレスがテーマだそうです。

大学3年次編入学というシステムは今では多くの大学が取り入れています。 もちろん、編入学試験をパスするための勉強が必要ですが、専門学校や短大で学び、さらに専門的な勉強や研究がしたいという人たちに門戸が開かれています。

就職以外の選択肢として考えてみるのもいいかも知れませんね。

明日からはいよいよ学生が登校してきます。今年度もがんばろう!

Tくんの在学した学年の思い出の一コマ。総社市の水辺の楽校でのカヌー教室です。

いつもコメントをくれる卒業生SSくんも写っていますよ。

- コメント: 2

卒業式からはや一週間・・・あれこれ思うこと

- 2017-03-21 (火)

- 食品健康科学科

こんにちは。バイオサイエンス学科の鎌田です。

本当に久しぶりなので、卒業生の皆さんからはもう辞めたなんて思われているかも・・・

大丈夫です!ちゃんと生きていて相変わらず遊んでいますよ。

一昨日は大山のブナ林の中をスキーでハイクアップして滑ってきました。(転んできた?)

快晴で、青空の中の真っ白な大山の稜線は本当にきれいでしたよ。

自然の中で遊ぶのは楽しいですね!!

先週の水曜日(3月15日)は卒業式で私の担任学年が無事卒業しました。

卒業式までに全員の就職が決まり本当にうれしいい旅立ちの日でした。

「専門学校で担任なんて何してるの?」なんて思う人もいるかもしれませんね。

私の大学時代は確かに担任いたけど、2回飲み会に参加してもらっただけだし・・・

そんな人のためにちょっとカギセンの担任の役割を説明します。

担任は2年間、入学から卒業まで一緒です。

朝のショートホームルームから始まって出席管理、成績管理、進路相談、恋愛問題管理?(これは池田先生担当!)

などなどいろいろやります。バイオはクラスの人数が少ないだけに関係も結構深い?

その中でも就職指導が一番の重大事で面接指導、履歴書指導、何でもやります。

全員の就職が決まった日は本当にうれしくて、肩の荷もおり、お酒が美味しかった!!!!

そんなわけで今年の卒業生にもいっぱい思い出ができました。

卒業した後のホームルーム教室はなんだかとても広くて、ちょっとさみしかったです。

でもまた新しい1年生が入ってきます。頑張らなくては・・・

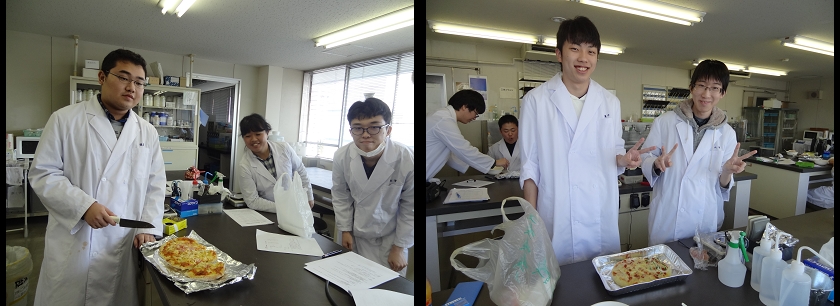

最後に卒業生の1年生の時の写真。みんなの希望で実現した実習室での料理教室?

思い出の1枚です。

- コメント: 2

卒業研究発表会

- 2017-02-22 (水)

- 食品健康科学科

こんにちは。バイオサイエンス学科の池田です。

春は名のみの風の寒さですが、春は確かにそこまで来ています。

さて、2月17日(金)は2年生の卒業研究発表会でした。

今年も学生たちがそれぞれ計画立案し、約1か月間、集中的に実験に取り組みました。

今年のテーマは以下の通りです。

1.土壌からの放線菌の分離と抗菌スペクトラムの探索

2.DNA解析によるサクラ樹種の識別

3.市販冷凍食品の衛生検査 –解凍法による菌数の違い–

4.市販惣菜類の衛生検査 –未包装食品を中心として–

5 環境中からのBacillus属菌の分離及び納豆の製造

6.食品からの植物性乳酸菌の分離法の検討

7.食品の「3秒ルール」についての検証

8.環境DNAを用いた希少種の生息調査

1週間で1箱のシャーレ(500枚入り)がなくなるなど、今年の2年生も頑張りました!

春からはそれぞれが新しい世界に旅立って行きます。この経験を忘れず、今後の人生に生かして欲しいと願っています。

- コメント: 0

さよなら2016!

- 2016-12-26 (月)

- 食品健康科学科

こんにちは。バイオサイエンス学科の池田です。

学生たちは20日から冬休みに入りました。1年生は年明けからの就職活動に向けて、2年生は来春の就職に向けて忙しい時期です。学生のみんな元気にしていますか?

さて、2016年、平成28年も残りわずかとなりました。皆さんはどんな1年だったでしょうか?

バイオサイエンス学科でもこのブログで紹介してきたようにいろいろなことがありました。

年に1度の1・2年合同の校外研修は大阪のインスタントラーメン発明記念館でした。夏休みには2年生のインターンシップがあり、秋には一大行事の学園祭、そして、12月18日には中級バイオ技術者認定試験を2年生全員が受験しました。年が明けると2年生は2月の卒業研究発表会へラストスパートです。

ともあれ今年1年、事故もなく、バイオサイエンス学科総勢27人が無事に新年を迎えられそうです。ありがとうございました!

1年生は今年最後の食品微生物学実習でピザ作りをしました!今年は夏休み前にうどんも作りましたね!

2年生の卒業研究発表会は2月17日の予定です。今年もいろいろなテーマで学生たちが実験に取り組んでいます。

その中から一部を紹介します。旭川で水を汲んでいますが、これは「環境DNA」という手法でこの付近にウナギが生息しているかどうか調べるためのものです。うまく結果が出れば、今や絶滅危惧種となっているニホンウナギの生息状況を簡単に調査できるようになるのでは?

一方、可憐な一輪のサクラですが、ある県内の企業の緑地に植栽されているサクラについて、札の名前と実際の種が違うのではないか、という報告があり、これもDNA鑑定で調べようと取り組んでいます。

皆さま、どうぞよいお年をお迎えください!(大阪府池田市 インスタントラーメン発明記念館にて)

- コメント: 0

ホーム > 食品健康科学科