ホーム > 食品健康科学科

食品健康科学科 Archive

坪田譲二の生家跡地見学

- 2022-05-18 (水)

- 食品健康科学科

こんにちは、食品生命科学科です。

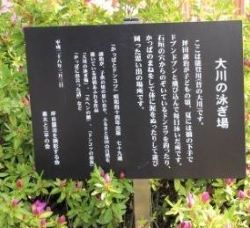

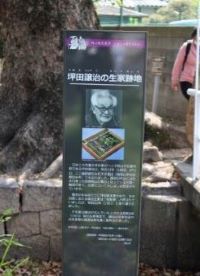

学校周辺の「植物・樹木」の植生を調べる校外研修として、近くにある「坪田譲二」の生家まで足を運びました。今は生家の写真と碑が立つのみですが、学校の南側を流れる「能登川用水」が、譲二が良く遊んだ「大川」であることがわかりました。(当時は現在より川幅が広かったようです。)

坪田譲二は明治期に活躍した文学者で、岡山市島田町に生まれました。現在も「坪田譲二文学賞」として大人から子どもまで共有できる作品が選ばれています。生家には、碑が立ち、生えていた「楠木」がそのままの姿で、当時を偲ばせていました。

「楠木」の植生から見ると、南北朝時代の南朝の将「楠木正成」を偲んで神社仏閣に植えられたものと伝えられ、西日本に多く見られます。植物の由来を学ぶことで、興味を掻き立て、記憶を維持することに役立てたいと思います。

植物だけでなく、微生物や食品を直に見せたり手に取ることを通じ、「忘れない教育」を目指し、今後も学習していきます。

※次回以降のオープンキャンパスは、

➀ 澱粉のアルファ化、ベータ化の違いを調べよう!

➁ 植物の遺伝子を抽出しよう。

➂ 生藍の葉、玉ねぎでハンカチを藍色、茶色に染色してみませんか?

➃ アルコールで、各種ハーブチンキを作り、色、香り効果の違いを比較しよう。

➄ 納豆菌の生きた姿を顕微鏡で観察してみませんか?

他、幾つかのメニューを用意していますので、ぜひ当学科を覗いてみてください!!

- コメント: 0

アサガオの種まき

- 2022-05-05 (木)

- 食品健康科学科

こんにちは、食品生命科学科です。

今年も、アサガオの種まきの季節がやってきました。

今年は、昭和町校舎1号館東南の能登川用水に接する一角でアサガオを育てます。

食品生命科学科の一年生が、昨年先輩が育てたアサガオから収穫した種を植えました。

アサガオは成長がはやいので、観察するのが楽しみですね。

次回5/14のオープンキャンパスのメニューです。

・ブロッコリーからDNAを取り出してみよう

・植物の組織培養に挑戦してみよう

ぜひ食品生命科学科オープンキャンパスにご参加ください。

- コメント: 0

水耕栽培で記す「野菜成長記」

- 2022-04-08 (金)

- 食品健康科学科

こんにちは、食品生命科学科です。

桜の花が散り始めたところもありますが、春真っ盛りというところでしょうか。

さて、今年も食品生命科学科は農薬を使わない水耕栽培にチャレンジします。先ずははやく成長する「水菜」に挑戦。簡易水耕栽培器に種を植え付けた容器をセットしました。

昼間の温室は暑いので窓を開け、夜は窓を閉めて発芽最適温度の20℃~25℃に管理します。約2週間程度で10cmほどに成長します。収穫が楽しみです。

農薬を使わないので、水洗いだけでサラダ等に用います。

一方「ペットボトル」を使って大型植物にもチャレンジ中です。

写真はハーブのカモミールです。背が高くなるトマトやキュウリも検討します。

種から枯れるまで、植物の一生を学ぶ場として利用したいと思います。「野菜成長記」として続きます。

*4月23日オープンキャンパスメニュー

・市販牛乳からチーズを造ろう!

・自分好みのハーブアロマ作りに挑戦しませんか?

他いくつかメニューをご用意しています。

ぜひ食品生命科学科のオープンキャンパスにご参加ください。

- コメント: 0

「香茶」の殺菌効果を検証する

- 2022-02-24 (木)

- 食品健康科学科

こんにちは、食品生命科学科です。

昨年末、カギセンブランドのハーブティー「香茶(かおりちゃ)」を、岡山市東区にある「夢百姓」様と共同で発売しました。

風邪予防に効果のあるカモミールを配合した製品です。少しでも予防効果のある製品を開発しようと、学生と検討して発売に至りました。

予防効果があるかどうか、細菌を使い、抗生物質の力価試験で使う「ペーパーディスク法」を用いて試験を行いました。

まず、お茶の抽出として、水抽出、90℃の熱湯で抽出、水(蒸留水)抽出を用意しました。下の左が90℃の熱湯抽出、右が水抽出です。

その後 水、水抽出の香茶、90℃抽出した香茶の順で、ろ紙に浸み込ませ、細菌をシャーレに乗せて培養しました。

効果は薬に比べ少なかったですが、90℃抽出のお茶を浸み込ませたろ、紙の周りに阻止円(細菌が付かない場所)を確認しました。左下に見えているのですが残念ながら写真では見えません。

実際、喉が痛いときこのお茶でうがいをしたところ、喉の痛みが薄れた報告もあります。薬ではありませんので、殺菌効果は個人差が考えられます。ぜひ、皆さんも試してみてください。

「香茶」のお買い求めは、本校または東区の(株)夢百姓で販売中です。

今後も社会で求められる専門学校教育を行ってまいります。

- コメント: 0

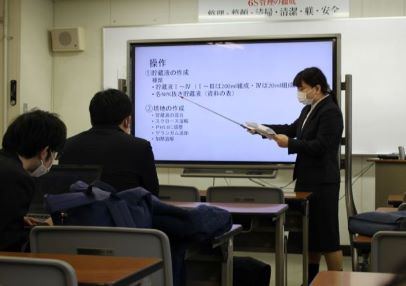

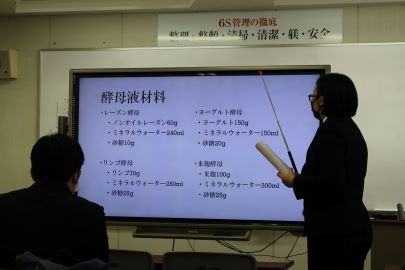

第31回卒業研究発表会

- 2022-02-17 (木)

- 食品健康科学科

こんにちは。食品生命科学科です。

2月10日、2年生最後となる授業で「卒業研究発表会」を開催しました。

研究テーマは学生個人で決め、4か月余り実験研究をしました。今年度の研究テーマは食品系が3題、環境系が3題でした。

難しいとされる「土壌からの乳酸菌の分離」、植物が自分の生命を守るために他の植物の繁殖を妨げる物質(アレロパシー)を、農薬として活かせないかという研究等、難しいテーマにチャレンジしてくれました。

自分が考えた仮説に対し、仮説どおりいった学生、いかなかった学生がいましたが、発表終了時には、達成感のある顔が見られました。

学生に興味が沸くテーマが与えられるような、実習や授業に教員一同努めます。

来年はどんなテーマが出るか楽しみです。

- コメント: 0

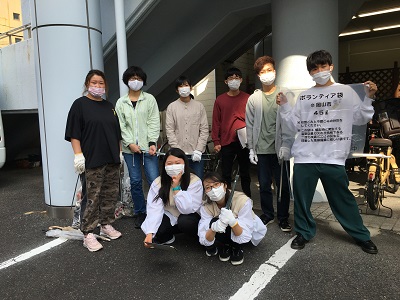

道端のごみ拾いで環境学習

- 2021-12-27 (月)

- 食品健康科学科

こんにちは、寒いですね。食品生命科学科です。

食品以外に環境についても学んでいます。ということで、ごみ問題の学習として、ごみを拾いました。

普段、何気なく通っている道のごみ拾いです。

どんなごみがどのくらいあるか数えて記録しています。

日本の街はきれいと言われますが、それでも・・・ ごみは適切に処分しましょう。

- コメント: 0

「サツマイモ」収穫!

- 2021-10-26 (火)

- 食品健康科学科

食品生命科学科です。

岡山市が経営する「岡山クラインガルテン」の農場を一区画を借りて、食品生命科学科が実習場として使用することにしました。

10月半とはいえ日中は汗をかくほどの日差しのなか、サツマイモ(ベニハヤト、鳴門金時)を学生みんなで掘りました。

➀これがカギセンが借りた畑です。

➁まず、管理の方に教わってイモのツルを切ります。

➂いよいよサツマイモ堀りです。どんなイモが出でくるかな。イモを傷つけないように掘ります。

土が硬かったけれど、大きいイモが掘れました。

➃隣の畑に白菜とキャベツの苗を植えました。

学生たちが培養した乳酸菌で、「キムチ」を作る予定です。早く大きくなれ。

堀ったサツマイモは、「食品製造学実習」の時間に、イモけんぴや大学芋の作り方や製造上の「コツ」を勉強するために利用しました。

季節の野菜の収穫を楽しみ、収穫した野菜は、実習に使ったり製造上の重要な点を勉強する時に使ったりします。また、実習畑は、肥料の違いが作物の生育にどう影響するか等の実験学習にも利用したいと思います。

- コメント: 0

飲んでみてほしい! ハーブティー

- 2021-10-14 (木)

- 食品健康科学科

食品生命科学科です。

10/8(金)、東岡山にあるハーブ農園「夢百姓」へ行きハーブの摘み取り作業を体験しました。

ローゼルハイビスカスという品種です。花の咲いたあとの赤い実の部分をはさみで切り取りました。

摘み取った実は自作の道具で種の部分をくりぬきました。

この赤い部分をジャムやお茶に利用します。

くりぬいた種の部分です。何かいい使い道はないかな。

この時期にしては暑い日でしたが、頑張りました。

摘み取ったハーブはハーブティーとし、オープンキャンパスのお土産として利用します。

たくさんの方のオープンキャンパスへのご参加をお待ちしています。

また、「夢百姓」様とのコラボ商品を企画したいと思います。

- コメント: 0

藍染生葉染めにチャレンジ!

- 2021-07-28 (水)

- 食品健康科学科

こんにちは。食品生命科学科です。

春先に植えた「タデ藍」が育ったので、夏休みに入る前に1年生の実習で藍染の生葉染めに挑戦しました。

「すくも」染めに比べ藍色は弱いですが、比較的簡単にはやく染まる特徴があります。

➀ 藍の葉を刈り取り、水と一緒にミキサーで砕きます。

➁ 砕いた葉を良く絞り、藍汁を作ります。絞った汁に染めたい布(今回はハンカチ)を浸します。

➂ 水で洗い空気にさらします。空気にさらすことで藍色が発色します。これを数回行い、濃い色に染めます。

➃ 生徒が作った作品です。もうしばらくすると空気に触れ、より緑いろから青に変わります。

生葉染めではウールがきれいに染まりますが、個性あるハンカチができました。

秋には「すくも」を作り本格的に染めてみましょう。

- コメント: 0

食品生命科学科・オープンキャンパススペシャルデー企画

- 2021-07-17 (土)

- 食品健康科学科

食品生命科学からオープンキャンパスのスペシャル企画の紹介です。

二日間で異なるテーマを用意しました。

➀ 7月31日(土) 午前10:00~12:00、午後2:00~4:00

「食物からDNAを抽出し、それが本当のDNAか確かめよう!」

DNAの抽出は簡単ですが、それが本当にそのDNAかはどうしたら確かめられるでしょうか?

そんな生命の神秘にせまる実験をしちゃいます。

➁ 8月7日(土) 午前10:00~12:00、午後2:00~4:00

「市販の牛乳を使った簡単にできる、カッテージチーズ造りとナチュラルチーズ造り」

みなさんの参加をお待ちしています。

- コメント: 0

ホーム > 食品健康科学科