ホーム > 測量環境工学科

測量環境工学科 Archive

ドローンで測量実習!!

- 2022-12-01 (木)

- 測量環境工学科

測量環境工学科の茗荷です。

11月22日(火)に高梁川河川敷でドローンを用いた空中写真撮影の実習を行いました。

座学では空中写真測量の原理やその方法などしっかりと学び、今回、実際にドローンを用いて空中写真撮影をしました。とはいうものの、この日は測量のための飛行ではなく「まずは広い場所でドローンを飛ばしてみよう」でした。

かなり上空で撮影したので学生がみんな小さいです!

飛ばすだけの実習でしたが、今まではずっと座学ばかりだったので、学生たちはとても楽しそうに取り組んでいました。「座学で学んだことが分かった!」や「想像以上に操縦しやすい!」と感想を漏らしていました。

実は空中写真測量の原理は人間の”目”と同じです! オープンキャンパスでは空中写真測量の原理をなぞなぞなどを通して楽しく体験できます!

興味がある方はぜひ参加してください!

- コメント: 0

生態系調査 お魚ちょ~さ隊

- 2022-11-01 (火)

- 測量環境工学科

測量環境工学科の茗荷です。

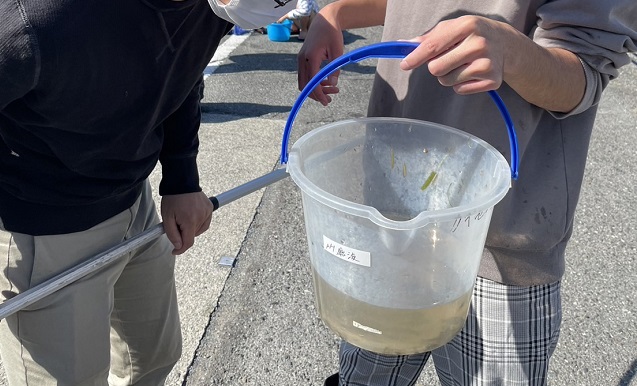

10/29(土)にお魚ちょ~さ隊という生態系の調査をする地域活動に学生と参加しました。

子供たちが魚を捕まえる補助をしたり、実際に捕まえたりもしました。

また、講師の方から川に住んでいる魚の種類について説明を受けました。

その後、参加していた大学生と本校の学生が水質調査を行い、水質について詳しく説明していただきました。

測量の仕事には実はこのような生態系調査や水質調査も含まれているんですよ。

学生は「座学で学んだことを実際に調査できて楽しかったです。今後もこのような機会があれば積極的に参加したいです。」と言っていました。

最後に岡山市岡西公民館、地域住民の方々、講師の方、このような貴重な機会をいただき、ありがとうございました。

- コメント: 0

3年振りのボウリング大会

- 2022-10-11 (火)

- 測量環境工学科

測量環境工学科の茗荷です。

先週末、3年振りにボウリング大会を開催しました。

学生は「思ったよりスコアが出なかった・・・」や「小学生以来だけどスコアが良くて楽しかった!」など楽しくスコアを競い合ってました。

同じように顔を合わすのに、教室で合わすのとこういうところで合わすのとでは気分が変わるものですね。

- コメント: 0

就職試験対策!

- 2022-08-26 (金)

- 測量環境工学科

測量環境工学科の茗荷です。

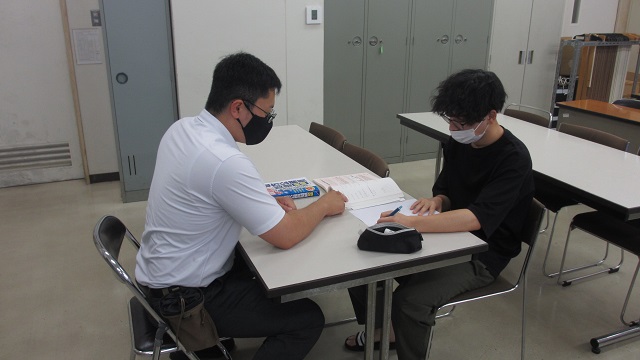

現在夏休み中ですが、就職試験対策のために学生が来ました。

自分の苦手を克服するため、1日中勉強しました。

「わからなかった問題が解けるようになり、やる気が出ました! 就職試験に向けてこれからも頑張ります!」と語っていました。

希望する企業に合格できるよう一緒に頑張りましょう!

- コメント: 0

特別なオープンキャンパス

- 2022-07-12 (火)

- 測量環境工学科

測量環境工学科の茗荷です。

7/30(土)に特別なオープンキャンパスを実施します。

今回は企業様に来ていただき、測量の現場で使われているレーザースキャナという高価な機器を用いた三次元測量を体験していただこうと用意しています。

また、普段は計測しない「??」の計測もしてみようかと・・・・。

ぜひ遊びに来てください。

- コメント: 0

白熱した一日!

- 2022-06-21 (火)

- 測量環境工学科

測量環境工学科の茗荷です。

6/17(金)、2年ぶりに体育祭が開催できました。座学と実習ばかりの期間が長かったですが、今日ばかりは勉強のことはしばし忘れて心地よい汗を流せましたし、クラスメイトとも連帯を感じた時間を過ごすことができました。

どの競技も良い成績は残せませんでしたが、白熱したとても楽しい一日でした。

- コメント: 0

開始ッッッ!

- 2022-04-22 (金)

- 測量環境工学科

測量環境工学科の茗荷です。

新一年生を迎えました。

2年間は長いようで短い期間です。一緒に頑張り、立派な技術者を目指しましょう!

- コメント: 0

最新技術が現場を変える

- 2021-10-21 (木)

- 測量環境工学科

測量環境工学科の茗荷です。

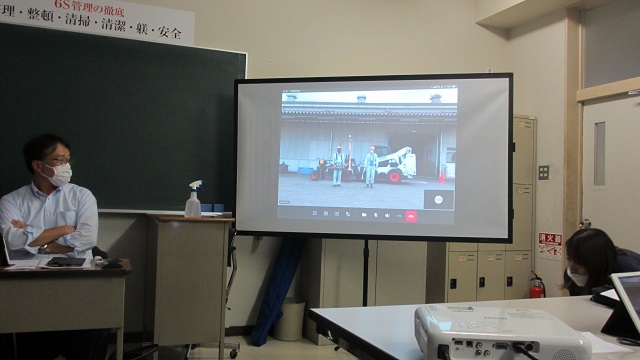

10月6日(水)、西尾レントオール株式会社様による出前授業を実施しました。

今回のテーマは「建設測量業界の役割と、ICTシステムの推進について」。最新の測量技術やICT建機について紹介・実演をしていただきました。

最新の測量技術に関しては、西日本豪雨による災害現場で活用されたICT技術についての紹介がありました。人が近づけない災害個所等の計測ができる3Dレーザースキャナーや3次元解析技術、災害時の被害状況の確認ができるUAV(ドローン)を用いた空中写真測量について詳しく説明していただきました。

最新のICT建機としてBobcatという建機の紹介がありました。この建機はクイックターンが可能なため、狭いスペースでの施工が可能です。また、アタッチメントが数十種類あり、様々な現場に対応できます。さらに車内・車外両方で操縦できるため、施工現場に応じて臨機応変に対応できる仕様となっているそうです。

今回はこのBobcatをライブ中継に実演していただきました。

有人、無人の操縦や

クイックターンや数種類のアタッチメントを装着し、その機能の紹介です。

技術紹介の後、衝撃的な事実を知りました。なんと、現在の日本の建設技術はアメリカが10年前にはすでに取り入れていた技術とのことです。学生もこれほど日本が遅れているとは思っていなかったようです。

今回の出前授業で、学生の建設現場に対するイメージと測量を仕事とすることへの意識が変わったように感じます。

今回は大変お忙しい中、西尾レントオール株式会社様に出前授業をお願いしました。今後とも今回のような企画を通して、毎日の勉強の中にスパイスを効かせたいと思います。

- コメント: 0

測量環境工学科・今年もやってきたオープンキャンパス SPECIAL DAY

- 2021-07-20 (火)

- 測量環境工学科

測量環境工学科の茗荷です。

7月31日(土)と8月7日(土)に、オープンキャンパスSPECIAL DAY企画として、謎解き~埋蔵金探し~を行います。

普段のオープンキャンパスでは体験できない「謎解きや測量技術を用いたなぞなぞ」などに挑戦していただけます。

ぜひ遊びに来てください。

- コメント: 0

夢に向かって

- 2021-05-27 (木)

- 測量環境工学科

測量環境工学科の茗荷です。

新学期が始まりもうすぐ2か月が経ちます。

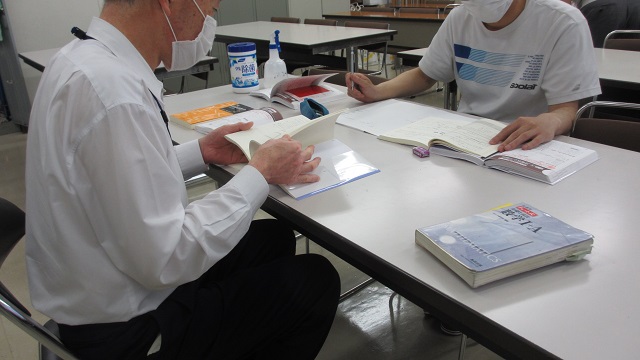

新1年生も就職を意識して学校生活を過ごしています。

その中で公務員を希望する学生を対象とする公務員対策講座が始まりました。

一般教養・専門科目ともに担当教員とマンツーマンで基礎から学びます。

夢に向かって頑張れっ!

- コメント: 0

ホーム > 測量環境工学科