ホーム > 校長☆副校長

校長☆副校長 Archive

岡山西署の110番通報啓発動画に出演!

- 2025-01-20 (月)

- 校長☆副校長

こんにちは、教頭の平野です。110番通報に関する岡山西警察署の啓発動画に、本校国際自動車工学科の学生4人が出演したお話をご紹介します。4人は、ミャンマー出身のテー・モン・ウーさん、カウン・テッ・リャンさん、ネパール出身のパンディ・アニスさん、ケシ・ジバンさん。それぞれの国の言語で、正しい110番通報の仕方などを話しました。

岡山県内でも在留外国人の方は増えており、同県によると令和6年6月においてミャンマー1520人、ネパール1399人で、令和元年12月に比べそれぞれ約4.6倍、約3.2倍となっています。こうした状況を踏まえ、両国の言語を使った、正しい110番通報の仕方など安全啓発動画を作ることになり、勉学に励む留学生のいる本校に出演依頼がありました。

撮影は昨年12月に岡山西警察署署員の方が2人来校し、2回に分けて行われました。まずは6日に「ミャンマー語版」を撮影しました。テー・モン・ウーさん、カウン・テッ・リャンさんは、ともに日本語能力試験(JLPT)のN1を持っているとあって、署員の方とのやり取りはとてもスムーズです。

リハーサルの後、本番に入り、署員の方を含めた計3人で、「110番をしたときは、いつどこで何があったかを教えてください」「その場所が危険な状態でなければ、動かないでください」「間違って110番をしたときは、電話を切らないで『間違った』と教えてください」「電話をかけてきた人が大丈夫かどうか確認しないといけないからです」などと、各自に割り当てられたセリフをリレーして伝えました。

セリフを話すテー・モン・ウーさん(左)。左から3人目はカウン・テッ・リャンさん

11日には「ネパール語版」の撮影があり、パンディ・アニスさん、ケシ・ジバンさんが出演。1回目と同じ内容を、ネパール語で話しました。2人は「少しでも分かりやすく伝えたい」と意欲的で、セリフの言い回しなどを署員の方と話し合って決め、本番に臨んでいました。

撮影に臨むケシ・ジバンさん(中央)とパンディ・アニスさん(右)

動画は完成し、今月から公開されています。ぜひご覧になってください!

「ミャンマー語版」 https://www.youtube.com/watch?v=prf7vLBZeR8

「ネパール語版」 https://www.youtube.com/watch?v=1mc88KelKBQ

撮影が終わった後、4人に話を聞きました。

-どんなことに注意して撮影に臨みましたか⁇

テー・モン・ウーさん 「笑顔でみんなに伝えようと思いました」

カウン・テッ・リャンさん 「実際に相手に伝えているイメージで話しました」

パンディ・アニスさん 「日本にいるネパール人にとって分かりやすい話し方になるよう、気を付けました」

ケシ・ジバンさん 「分かりやすく伝えようと思いました」

-うまく言えましたか⁇

テー・モン・ウーさん 「はい、しっかり言えたと思います」

カウン・テッ・リャンさん 「思ったようにできました」

パンディ・アニスさん 「緊張しましたが、うまく言えました」

ケシ・ジバンさん 「できました。頑張りました」

ちなみに、コンビニエンスストアでアルバイトをしているケシ・ジバンさんは酔ったお客さんが店に入ってきた際、110番通報をしたことがあるそうです…!

4人とも将来は日本で自動車整備士の仕事に就きたいと日々、座学、実習に取り組んでいます。それに加えて社会貢献につながる動画出演、お疲れ様でした!

- コメント: 0

金子先生の生物豆知識⑥ー冬に活動する昆虫ー

こんにちは、食品生命科学科の金子です。いつの間にか朝晩めっきり冷え、冬到来です。皆さん風邪などひかれていませんか?気を付けて下さい。

冬になると昆虫類もいろいろな形態で生きています。中でも冬に活発に活動する昆虫がいることを皆さんはご存じでしょうか?まず蛾の仲間、「フユシャクガ」です。蝶は綺麗で好きでも、蛾は嫌いと言う人は多いと思います。これが「フユシャクガ」と呼ばれる蛾です。

冬の夜、家の灯りを求め家の中に入り込んで込んでくるオスの蛾がこの蛾です。メスは翅が退化し、飛ぶことはできません。メスはいわば胴体だけの蛾、といった感じです。なぜ翅が退化したか?明確にこれといった理由はないそうです。ですが、他の昆虫同様メスはフェロモンでオスをおびき寄せ、交尾し卵を産みます。木の上に産み付けられた卵は、春孵化し、尺取虫となります。2~3週間で土に潜り蛹になり、やがて冬を待ち成虫として活動開始です。皆さんも見かけたら殺したりせず、この記事を思い出して下さい。

2つ目の昆虫は、岡山ではなかなか見ない「冬虫」、一般に「雪虫」と言われます。北海道では、雪の使者として冬になると一般に見られる昆虫です。この虫が現れると、雪がそろそろ降り出し、冬支度が始まりです。

時には、暖冬になるとしばしば大量発生が見られ、交通にも支障をきたすほどです。

2024.秋撮影画像

これは、北海道で大量発生した状況です。怖いですね。原因は夏の暑さが影響していると言われています。温暖化はこんなところにも影響をおよぼしているんですね。

昆虫を通じて環境の変化を感じ、人間が環境にたいしてやらなければいけない課題を知ることが出来ます。食品生命科学科はこのような環境の変化をいち早く察知し、解決していく技術者になれるように日々勉強をしています。

インフルエンザが流行っています。気を付けて下さい。オープンキャンパスにもぜひお越しください!

- コメント: 0

まちづくりコンペで最高賞受賞の西村さんにインタビュー

こんにちは。教頭の平野です。

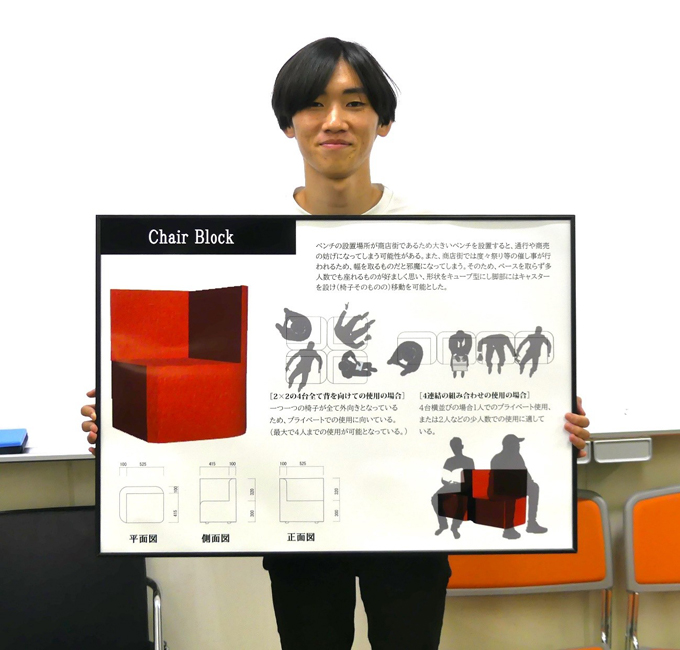

今夏に奉還町商店街と岡山工業高校、本校が連携して初めて行った「まちづくりデザインコンペ」で、本校建築工学科の西村光日颯さんの作品「Chair Block」が見事、最優秀賞を受賞しました。「商店街に設置するベンチ」をテーマに提出された計10作品の中からシンプルなデザインや実用性などが高く評価されました。西村さんに喜びの声や作品で工夫した点などを聞きました。

最優秀賞を受賞した作品のパネルを手にする西村さん

最優秀賞を受賞した作品のパネルを手にする西村さん

最優秀賞を受賞した率直な感想を教えてください。

「驚きました。審査員の方を前にしたプレゼンで一番手だったのですが、緊張してうまく言葉が出なかったことがマイナスになり、受賞は難しいかなと感じていました。あと、他の方の作品に凝ったものが多かったのも気になっていました。でも最終的に自分の作品を選んでいただき、うれしい気持ちでいっぱいです」

受賞作品の特徴や工夫した点を聞かせてください。

「キューブ型形状の椅子を連結する手法を取り入れ、設置場所に応じて形状を変えられるようにしました。脚部にはキャスターを設け、移動も楽にできます。商店街は人通りがあり、形状変更や移動できない大きなものにすると邪魔になると考えました」

作品を考えるにあたって、着想を得たようなものはあったのでしょうか。

「初めは人目を引く派手な見た目がよいかなと思っていましたが、商店街には子供からお年寄りまで幅広い方が足を運ばれるので、もっと落ち着いた感じのものにしようと考え直しました。ふと自宅を見回すと、ソファーが目に留まり、これだと思い、参考にしました」

カギセンの同級生もアイデアあふれる様々な作品を提出しました。競い合ったりしたのでしょうか。

「はい、競い合うというよりは、よい刺激になったという感じでしょうか。制作途中の作品を見せ合い、いろいろと話をしたのが、自分の作品に活きました」

商店街に設置されたとすれば、利用者にどのように使ってほしいですか。

「買い物や通勤、通学など様々な方が利用されることになると思います。歩き疲れたときなどに座っていただき、ほっと一息ついてもらえれば。いろいろな人が集い、商店街の一層のにぎわい創出につながると、制作した甲斐があります」

◇西村さんのこぼれ話◇

明誠学院高校出身の西村さん。高校時代は普通科だったのですが、自宅で行っていた工事の過程を見ていくうちに建築に興味を持ちました。想像もつかないようなスピードで構造物ができていることに驚いたこともあったと言います。建築分野への思いを当時の学校の先生に伝えたところ、「カギセンに岡部先生という、よい指導者がいる」とのアドバイスを受け、本校に入学してきたそうです。さらに自身のレベルを上げ、将来は設計事務所で活躍したいとの思いを持っています。

- コメント: 0

中国四国管区警察局に内定した池田さんにインタビュー

こんにちは。教頭の平野です。本日はうれしいニュースをご紹介したいと思います。

粘り強い取り組みが結果に結びつきました。今春、電気通信工学科を卒業した池田凌さんが見事、中国四国管区警察局の内定を獲得。昨年度は入職に必要な第一級陸上無線技術士(一陸技)の資格があと一歩で取れず悔しい思いをしましたが、あきらめず勉強に励んで資格取得につなげ、希望を叶えました。池田さんに、いまの気持ちや勉強法などについて聞きました。

中国四国管区警察局の内定を勝ち取りました。どんな気持ちでしょうか。

「純粋にうれしいです。留年のような形になっていたので若干不安がありましたが、それが解消できました。高校時代に一度中退するなどいろいろありましたが、カギセンに来てよかったと思います」

入職の決め手となった一陸技は大卒程度の難関資格です。どうやって合格につなげましたか。

「とにかく過去問を解き続けました。十数年分を8、9回は繰り返したでしょうか。根気強く取り組みました」

一陸技は「工学の基礎、工学A、工学B、法規」の4科目の合格が必要です。昨年度は工学Aが通らず、涙をのみました。その後、どう気持ちを切り替えて勉強したのでしょうか。

「難しい資格があと1科目受かれば取れるという思いと、警察に行きたい気持ちが強かったので、前を向いて頑張れました。一陸技を取っている2人の同級生に負けたくないという思いもありました」

卒業後もカギセンに通い、勉強を続けました。

「学校の方が集中できるので、平日にほぼ毎日通わせてもらいました。お昼ごろに来て17時ぐらいまでみっちりと勉強しました」

7月にあった工学Aの試験の手ごたえはいかがでしたか。

「やるだけのことをやったという自信があったので、緊張することはなかったです。早く解き終えることができ、時間がたっぷりとあったので3回見直しました」

一陸技以外にも第一種電気工事士など多くの資格を取っています。カギセンでの学生生活はどうでしたか。

「電気分野は専門性が高く分からない言葉が多い中、先生に質問すると的確に教えてくれ、理解が深まったのが良かったです。理解できているからこそ、問題が解けます。資格を取るにつれて自分に自信を持てるようになりました。勉強だけでなく、学園祭に向けてクレーンゲームを同級生たちと作ったのも良い思い出です」

カギセンを選んだ理由、きっかけを教えてください。

「高校の時、あるゲームの近未来的な世界観を通じて電気に興味を持ちました。それで電気関係の学校を探し、カギセンを受験しました」

来春から警察での社会人生活がスタートします。今後の将来像について考えていることはありますか。

「電気通信関係の新たな資格を取りたいです。仕事をしながらしっかりと勉強もしたいと思います。後輩たちに頼られる存在になりたいですね」

カギセンの後輩たちに一言お願いします。

「私は通信制の第一学院高等学校岡山キャンパス出身です。その時は警察などの大きな組織で働くということは考えてもみませんでしたが、カギセンに来て資格を取ることで未来が開けました。自分自身、自信が付くなどとても変わったと思います。資格は大きな強みになるので、勉強してぜひ取りましょう。自分の将来に必ず役立つと思います」

◇担任からのこぼれ話◇

三井和一郎先生

「私は令和2年、映像音響学科1年生に第二種電気工事士の受験指導を行いました。そのクラスに凌君のお姉さんの愛美さんがいました。彼女は成績優秀で筆記試験は満点近い点数を取り、技能試験でも課題の作成がクラスで一番速く、非常に印象的な学生でした。そのお姉さんが弟に電気工事実習のアドバイスをしている、ということをお母さんからお聞きしたことがあり、私の知らないところで学生達がつながっていることを改めて知り、責任の大きさを実感しました。凌君はその後も勉強を続け、無事に目標を達成したことを嬉しく思います」

池田さんの資格取得一覧

| 第二種電気工事士 | 一般用電気工作物(低圧600V以下で受電している電気設備)の工事に従事可能。 |

| 第一種電気工事士 | 第二種電気工事士の範囲に加え、自家用電気工作物(最大電力500キロワット未満)の工場、ビルなどの工事にも従事可能。 |

| 工事担任者第一級デジタル通信 | インターネットやIP電話といった電気通信回線の端末設備の接続工事に携われる。 |

| 第一級陸上特殊無線技士(一陸特) | 主に携帯電話基地局、公共無線(自治体の防災無線、警察、消防無線など)の技術操作を行うための資格。 |

| 第一級陸上無線技術士(一陸技) | 主に陸上の無線局(放送局、電気通信業務用等の固定局、無線測位局など)の無線設備の技術的な操作を行うための資格。一陸特の上位資格。 |

| 伝送交換主任技術者 | 大規模な電気通信事業者が選任する役職で、電気通信設備の工事、維持、運用の監督を行う。 |

- コメント: 0

号外!B科新聞8月号☆

こんにちは♪食品生命科学科(B科)の青木です!

とてもとても暑い日が続いておりますが、、

皆さん体調はいかがでしょうか?

7/20~学生は夏休みに突入。

ということで、B科新聞の8月号は休刊…

と思っていたのですが…!

様々な活動を知っていただきたい!と、

『号外』として発刊させていただきました!!

そしてなんと、

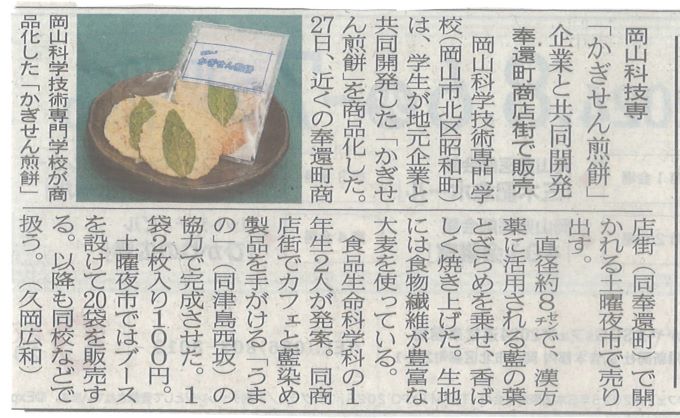

7月26日の山陽新聞に『かぎせん煎餅』が掲載、紹介されました☆

自分のアイデアが商品になるかも⁉

※食品生命科学科では

サスティナブルな社会を実現するため、食品・環境・健康をテーマに幅広く学修します☆

多種多様な実習に取り組み、食品微生物の品質管理や環境分析などの技術も身に付きます!

一緒に学び、たくさんの実習を楽しみましょう♪

オープンキャンパスへの参加をお待ちしています^^

➔ オープンキャンパス 2024 | 岡山科学技術専門学校 (oist.ac.jp)

- コメント: 0

インターンシップ その2

- 2024-07-19 (金)

- 一級自動車工学研究科 | 校長☆副校長

こんにちは、一級自動車工学研究科です。

今回は、先日のインターンシップ

のその後の様子

今回は、トランスミッション交換のお手伝いをしている様です。

写真は、後ろ姿ですが、良い笑顔で作業をしていました。

- コメント: 0

授業の一コマ

- 2024-06-28 (金)

- 一級自動車工学研究科 | 校長☆副校長

一級自動車工学研究科の武内です。

今回は、授業中の一コマをご紹介します。

今皆さんが運転してる自動車は、基本的にコンピュータで制御されています。この日の授業では、エンジン、トランスミッション、ブレーキ、ハンドルの一部について、構造を理解するための実習を行いました。学びを深めようとする学生たちの真剣な表情が印象的でした。

- コメント: 0

第24回:プログラミング-サポートデスクに助けられ

- 2021-01-20 (水)

- 校長☆副校長

こんにちは、宮元です。

付属のサンプルプログラムを使ってプログラミングを勉強している中で、嬉しいなと感じたことを紹介します。

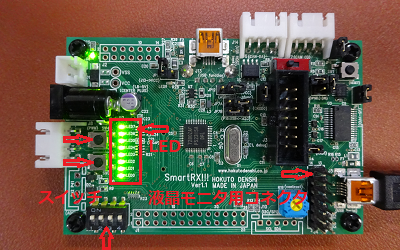

前回の写真中、縦に8個並んでいるLEDを、1個ずつ順に上→下、下→上、上→下と点灯/消灯する動作を永久に繰り返す状態にしておきます。スイッチを押すことによってその動作を止めようというものです。それだけです。スイッチの押下を検知する方法が2つあって、それらをこのプログラムで実現しているのですが、本題から外れるのでこれ以上は説明しません。

サンプルプログラムを利用すると簡単にその動作を確認することができました。が、エンジニアとしてはまっさらの状態からプログラムを書いてみたくなるものです。そして、実際に同じ動作をするようにプログラムを書いてみました。

ところが、スイッチでLEDの点滅を止めるどころか、8個のLEDを順に点滅させることすらできないのです。

前回の写真でいうと、下の4個のLEDが点灯しないのです。サンプルプログラムと比較しても、書き方こそ違っているものの、論理的にはまったく同じです。前回の写真中、赤丸で囲んだプログラムは、サンプルプログラムと論理的に同じなのです。

点滅しない原因を探ってみたのですが、私の知識ではどうすることもできず、結局、このワンボードマイコンの開発・販売元(今は仮にH社としておきます)のサポート窓口に問い合わせることにしました。でも、そのときこんなことを考えました。

・H社は、BtoB なんだろうな。個人の質問なんかに答えてくれないんじゃないかな。

・でも、私にもワンボードマイコンを売ってくれたんだから、BtoC も大丈夫だろう。

・質問の内容がハードウエアについてじゃなくて、ソフトウエア(プログラム)だよ。

でも藁をも掴む思いで、とある日曜日、eメールで状況を説明してサポートをお願いしました。すると何ということでしょう。翌月曜日、仕事から帰宅すると、eメールで回答が届いていました。

嬉しかったのは、意図どおりに動作しない原因が丁寧に説明されているだけでなく、不明な点があったら、いつでもどんなことでも問い合わせてくれと、購入者の不安を和らげる内容の回答だったことです。

学生時代、初めてプログラミンの勉強をしたとき、よき先生が近くにいてくれました。独学でプログラミング言語Javaの勉強を始めたときもいい仲間と出会えました。今回も、分からないことがあったら助けてもらえるという安心感をもつことができました。こういうことって大切ですね。

ここで、H社の実名を紹介しておきます。札幌市にある「株式会社北斗電子」、マイクロプロセッサーを使ったハードウエアやソフトウエアの開発をしています。

- コメント: 0

第23回:プログラミング-こんな感じ

- 2021-01-08 (金)

- 校長☆副校長

新年おめでとうございます。宮元です。

CANプロトコルの勉強もしなければいけませんが、ふと気づくと、2月から4月末に勉強したワンボードマイコンのプログラミングを忘れかけています。そこで、もう一度、サンプルプログラムを見直すことにしました。その断片を紹介します。

購入した2台のワンボードマイクロコンピューターのうちの1台は学習用キットと銘打っているものにしました。それだけに、LEDが8個ついていたり、スイッチがついていたり、超小型の液晶ディスプレイが接続できるコネクタがついていたりと、入出力のしかたが容易に勉強できるようになっています。

第19回で、4月末まではこのキットを使ってプログラミングの勉強をしていたと書きました。勉強にはこの学習キットと付属のサンプルプログラムを使うのが手っ取り早い方法です。

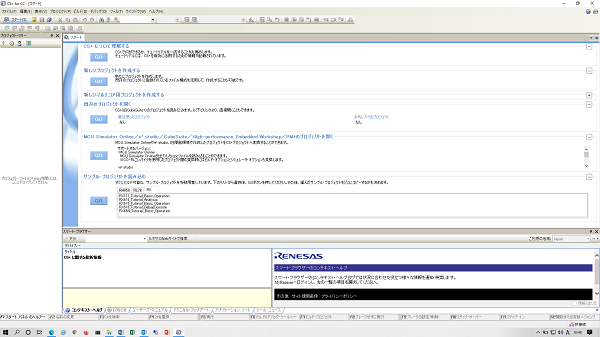

まず、日常使っているパソコンに、ルネサスエレクトロニクス(株)のホームページから統合開発支援ソフトをダウンロードしてインストールします。ルネサスエレクトロニクス社というのはこのマイコンボードに搭載してあるマイクロプロセッサーのメーカーです。

この統合開発支援ソフトがなかなかの優れものです。今回のように、ワンボードマイコン用のプログラムを書くためには、マイクロプロセッサーごとに異なっているハードウエアの仕組みをプログラムに置き換える必要があります。しかし、これがまた無茶苦茶むずかしくて面倒なのです。そこで統合開発支援ソフトの登場となります。マイクロプロセッサーの型番を指定するだけで、その面倒なプログラムを自動的に用意してくれます。こうして私たちは面倒な作業から少し解放されて、本来私たちがコンピューターにさせたいことをプログラムする作業に集中できるというわけです。

この統合開発支援ソフトを起動するとこんな画面が現れます。サンプルプログラムを読み込ませて、ある操作をするとワンボードマイクロコンピューターで動くプログラムができる仕掛けになっています。こういう作業を通じて、8個のLEDを点滅させるには、スイッチのON/OFFを調べるためにはどういうふうにプログラムすればいいのかを学習するわけです。

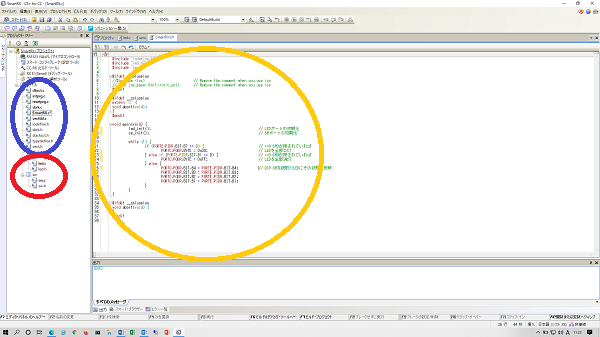

サンプルプログラムを読み込ませるとこんな具合です。

赤丸の部分がさせたい動作を記述したプログラム群で、青丸の部分が、そのために統合開発支援ソフトが用意してくれたプログラム群です。黄丸の部分に赤丸部分の中の1つを表示しています。LEDの点滅をスイッチで制御したい、ただそれだけでも、こんなにたくさんのプログラムが必要です。

大切なことは、8個のLEDを点滅させて喜ぶことではなくて、入出力ポートと呼ばれるコンピューターと外部とのインターフェースの仕組みとその使い方を理解することなのです。学ぶべきことは山ほどあります。でも、全部を細かく理解する必要はないでしょう。ポイントを押さえることです。

なんて知ったふうなことを言っていると・・・・

- コメント: 0

第22回:CANによるECU間通信実験のイメージ

- 2020-12-28 (月)

- 校長☆副校長

こんにちは。宮元です。

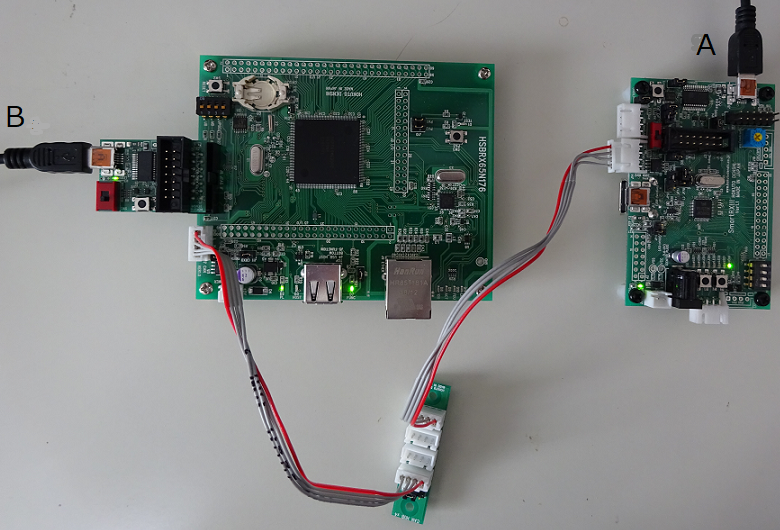

再び、EUCに見立てるために購入した2台のワンボードコンピューターです。

これまでにも言ってきたように、これら1台1台を自動車に搭載されているECUとみなします。今回違うのは、2台のコンピューターをケーブルでつないでいることです。このケーブルを、自動車内のあらゆることころに張り巡らされていると思われる通信ケーブル(「CANバス」といいます)とみなします。残念ながらまだ車内の通信ケーブルは見たことがないので「思われる」と書きました。近い将来、自動車工学科の教員にお願いして見せてもらいます。

ECU間通信実験で使う主要ハードウエアは以上なのですが、これではディスプレイモニターがないので、中で何が起こっているのか確かめようがありません。そこで、写真のAとBの先にそれぞれUSBケーブルでパソコンとつなぎます。それぞれのパソコンでは「ターミナルソフト」と呼ばれるソフトウエアを使ってワンボードコンピューターに命令を出したり、送信データを送ったり、受信したデータを見たりしようというわけです。

とは言いながら、5月のステイホーム以降ずっと、Raspberry Piでのプログラミングにのめり込んでしまって、ECU間通信のほうは置き去りにしていました。ようやく、Raspberry Piプログラミング初級の勉強は終えたかなと感じたので、本来のほうに戻ってきました。

主としてハードウエア周りの準備、プログラム開発のための支援ソフトの準備をして、購入物に付属していたサンプルプログラムが動くところまでは確認できました。これに正味2日ほどかかりました。

このあとは、CANによるECU間通信のアプリケーションプログラムの勉強となるのですが、その前に、CANプロトコルを勉強しなければなりません。これには時間がかかりそうです。ブログ更新の間隔も長くなるかもしれません。

では、年末年始、どうぞ健やかにお過ごしください・・・・

- コメント: 0

ホーム > 校長☆副校長