ホーム > 建築工学研究科

建築工学研究科 Archive

頑張り切って悔いなし!

- 2021-12-24 (金)

- 建築工学研究科

皆さん、こんにちは。

建築工学研究科の堂本です。

遅くなりましたが、二級建築士試験の合格発表が12月2日(木)にありましたので報告します。

研究科生5名のうち、学科試験合格者5名、製図試験合格者3名でした。最終合格率60%という結果でした。

対策講座を通じての総評をひと言で申し上げると、『頑張りがあってこそ!』でした。

学科試験で全員合格できたのは、チームワークのよさ以外にありません。わからない問題は教え合い、

成績が良かったら喜び合い、良くなかったら励まし合いがよくできていました。

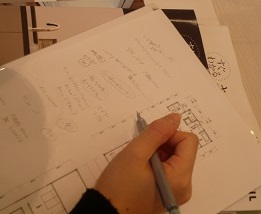

製図試験対策では、描いて描いて描きまくりましたが、合否を分けたのは、創造力と描写力でした。

それも、ほんのわずかだったと思います。

来年度は、この創造力と描写力をさらに高めていきます。そして、全員合格です。

- コメント: 0

ショールームで実践!

- 2021-12-16 (木)

- 建築工学研究科

皆さん、こんにちは。建築工学研究科の堂本です。

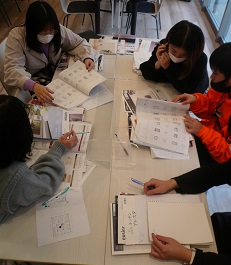

今回は、北区にあるLIXILさんのショールームで研修を行いました。この研修は、彼らの修了制作で使う水回り設備やサッシ・扉などの建材を選ぶための研修でした。修了制作では、実際の建築予定地を敷地にしていて、プランが固まったので細部を詰めるためにショールームへ伺いました。

実際に設備や建材を自分のプランに反映することもあり、また来春から”実務に携わる”意識も手伝ってか、担当者の方の説明を聞いて質問をし、寸法を測ったり、メモを取るのに余念がなく、熱心に動き回っていました。

ショールームをまわり終えた2時間後、打合せコーナーで、早速聞き取ったメモを見ながら自分たちのプランに照らし合わせて、設備や建材を選んでいました。

研究科の後期は、資格面では一級建築士を目指し、また実務面で詳細な図面を理解して描き、これらを通して実践的実務者の育成を本格的に行います。

いよいよ社会人まであと3か月ほどに迫ってきましたが、彼らに対してとても新鮮な躍動感を感じた数時間でした。

- コメント: 0

直島で濃密な空間体験!

- 2021-12-09 (木)

- 建築工学研究科

皆さん、こんにちは。建築工学研究科の堂本です。

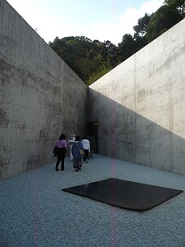

学生たちがかねてから楽しみにしていた直島へ空間体験に行ってきました。事前の下調べも学生たちが分担して行い、行程もすべて学生たちが決めました。

直島には、安藤忠雄氏による建築物が多くあります。安藤忠雄建築研究所の元所員である非常勤の先生にも同行していただくことができました。見学する所々で、施工上の知識や自然光を取り入れる工夫などを見聞きでき、座学では経験できない体験をいっぱい詰め込みました。

後日提出のレポートには、リアルな空間体験の様子が細かく生々しく書かれおり、今回の研修が有意義なものであったことを感じました。

- コメント: 0

成果のあった共同制作

- 2021-11-26 (金)

- 建築工学研究科

皆さん、こんにちは。 建築工学研究科の堂本です。

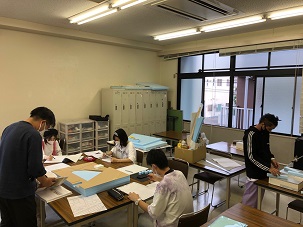

2週間ほど前に共同制作課題の中間発表の報告をしましたが、今回が提出前の最終発表であり、メンバー1人ひとりが模型の仕上げにこだわり、また発表の分担を最後まで確認しあっていました。

発表後に講師から受けた指摘は、発表時の模型の見せ方やパワーポイントの使い方によって、もっと効果的なプレゼンテーションができる、というものでした。模型については、室内の家具を作りこんだり、光の当たり方や道路に面した開口部の取り方まで工夫した、シンプルですが効果的な表現で、高い評価をもらっていました。

学生の一致した感想は、「さまざまな指導を受けながらの設計は、いろんな発見があり楽しかった、面白くやれた」というものでした。

今回の経験をもとに、最終課題は個人で取組み、翌年3月の制作展で展示する予定となっています。

- コメント: 0

緊張感漂う修了研究中間発表

- 2021-11-10 (水)

- 建築工学研究科

皆さん、こんにちは。建築工学研究科の堂本です。

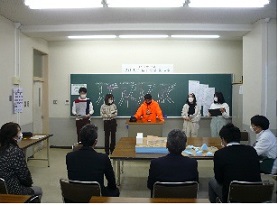

先日、修了研究課題1の中間発表を複数の講師を前にして行い

ました。今回は、共同制作ということで取り組んでいますが、

発表の機会があまり多くない学生たちにとっては、講師を前に

緊張の表情を浮かべていました。

いよいよ発表です。前日にもリハーサルをした甲斐があり、

メモ書きを読みながらですが、発表者5名は自分の分担から

次の担当者へうまくバトンを渡していました

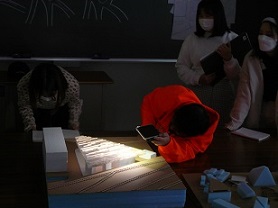

スマートフォンで明かりをつくって日差しを演出し、光が建物

に与える影響を表現しています。

発表を終えると、講師の方々からの厳しい指摘やさらなるアイ

デア、注意点などを真剣な表情で聞き、メモをとっていました。

今年度の研究科の学生が担当教員から求められていることがあ

ります。それは、「求められたことを自分たちでどうしたらい

いかを考える」ことです。たえず、学生たちは教員とコミュニ

ケーションを図りながら課題を進めていくことに充実感を感じ

ているようで、発表はとても張りのある声を教室に響かせてい

ました。次回の最終発表(11月18日)がとても楽しみです。

- コメント: 0

自由な発想でアイデアを!

- 2021-10-20 (水)

- 建築工学研究科

皆さん、こんにちは。建築工学研究科の堂本です。

研究科も後期が始まりました。これまでの建築士試験対策から解放されて、自由な発想でものづくりができるとあって、学生たちの目が輝いています。その様子は、彼らの取組み姿勢でよくわかります。

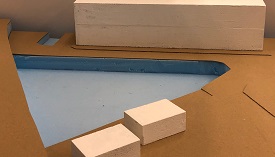

先日、フィールドワークで学校周辺の気になる敷地を探索している様子をご覧に入れましたが、早速、みんなで決めた敷地周辺の模型をつくりました。中央の写真のくぼんだ部分が今回の敷地です。そして、考え出したアイデアを集めたのが一番下の写真です。ここまでが2週間の経過です。

次のステップは、これらのアイデアから一つを選び出すことです。さあ、どのアイデアに決まったのか・・・・

次の投稿を楽しみに!

- コメント: 0

さあ、フィールドワークへ!

- 2021-10-09 (土)

- 建築工学研究科

皆さん、こんにちは。建築工学研究科の堂本です。

10月に入り、後期の授業が始まりました。二級建築士対策を終え、学生たちは次のステップに臨んでいます。これまでは校内での授業ばかりでしたが、実務を踏まえた設計製図の授業として、学校周辺の敷地選定調査を行いました。

まだまだ昼間は暑かったのですが、鉄道の高架脇にある公園や用水路に面した敷地など、建築的に面白いスポットを見つけては立ち止まり、この角度から見て、こういうふうに建てると面白い、などのアドバイスが講師からひっきりなしにありました。学生たちは日頃見慣れた場所ながら、興味深く聞き入り質問もしていました。そして、教室へ戻ると早速、敷地決め、その後、敷地周辺を含めた模型制作に入っていました。

後から学生たちに感想を聞くと、これまでと違う授業展開で新鮮だったと、制作中の模型を取り囲みながら楽しそうに話していました。

- コメント: 0

建築士学科試験、全員が!

- 2021-07-12 (月)

- 建築工学研究科

みなさん、こんにちは。建築工学研究科の堂本です。

7月4日(日)の二級建築士学科試験が終了しました。今年の研究科生5名、全員が学科試験を突破見込みとなりました。

学科試験の勝因は、教員と学生全員がまとまって同じ方向を向いて頑張り続けることができたということに尽きます。まさに受験生たちの気持ちがまっすぐに高まっていたからこその結果です。

休む間もなく、現在、次の製図試験へ向けて意気揚々と頑張っています。大雨や蒸し暑さも何のその! あと2か月と半月、しっかり寄り添って合格へ向けてベストを尽くします。

- コメント: 0

さあ、ラストスパート!

- 2021-06-02 (水)

- 建築工学研究科

皆さん、こんにちは。

建築工学研究科の堂本です。

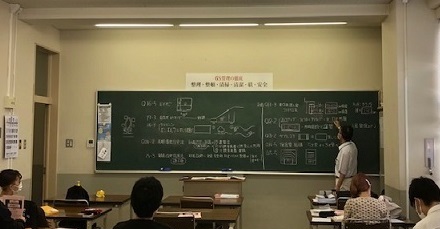

7月4日(日)の二級建築士学科試験まであと1カ月となりました。日を追うごとに学生の顔つきにも真剣さが表れてきています。

この頃になると、模擬試験で合格点を大きく超える点数をとる学生が出てきます。それでも気を緩めることなく、時にはわからない問題を教え合ったりしています。学生たちは”みんなで合格”したい。時にはチャイムも気にならないほどの集中力で、質問したり教え合ったりしています。この日も、模擬試験後の解説を真剣に聞き入っていました。

さあ、ラストスパート! 1か月後の結果に期待して!!

- コメント: 0

令和3年度 二級建築士(学科)対策講座 開講

- 2021-01-15 (金)

- 建築工学研究科

皆さん、こんにちは。建築工学研究科の堂本です。

1月13日(水)、社会人向け二級建築士(学科)対策講座を開講しました。開講ガイダンスでは、本校卒業生も一般社会人の方も少し緊張気味でしたが、強い意欲が感じられました。当然です、スタートですから。ところが一般的に言って、スタート直後は意欲をもって臨むのですが、緊張感がとれ状況に慣れてくるとやる気にブレーキがかかってしまうことが多いものです。

当講座ではそこに目を向けています。建築士試験は、一級も二級も学習テクニックだけでは合格できません。わかりやすい講義内容、効率のよい学習方法は必要なのですが、あわせて講師には「合格させたい」、受講生には「合格したい」というモチベーションが大きくものをいいます。そこで本校では、絶えず受講生とコミュニケーションを交わし、やる気を引き出し、モチベーションを維持しながら試験対策を進めます。

励ましたり励まされたりしてモチベーションを維持、あるいは高めながら、やる気の満ちた雰囲気の中で学習を継続できれば、信じられない成果が出るのです。資格学習を通じた自己研鑽・自己成長につながっているのだと思います。開講ガイダンスでも、そのことを力説しました。

令和3年度の受講生の皆さん、これからの約6か月でどれだけ成長できるか、楽しみですね。いざ、チャレンジです!

外部の皆さんには適宜ここで報告する予定です。

- コメント: 0

ホーム > 建築工学研究科