ホーム > 食品健康科学科

食品健康科学科 Archive

ようこそ先輩 第3弾

- 2017-10-31 (火)

- 食品健康科学科

こんにちは。バイオサイエンス学科の鎌田です。週末は雨・・・

2週間連続の雨の週末でキノコ探しに山に行けなくて、ちょっとストレスのたまっている私です。

さて、先週の金曜日には大?先輩2名が学校に来て在校生に仕事の話をしてくれましたよ。1・2年生合同でホームルームの時間に話を聞きました。1年生にとってはこれから始める就職活動に大いに参考になったことでしょうし、就職の決まった2年生にとっては働くことの楽しさや大変さが何かを知る良い機会になったと思います。

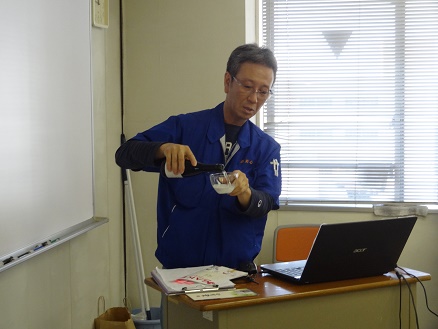

さて、一人目は以前このブログでも紹介させていただいた嘉美心酒造の内倉さんです。内倉さんはこの学校の1期生で、今はお酒造りのトップとして責任ある立場で仕事をされています。こよなく日本酒を愛する、まさに大先輩です。

今注目のお酒を見せてくださいました。酵母の発酵を完全に止めず、瓶の中で発酵させた泡のでるお酒だそうです。軽い吞み口で、日本酒だということをあまり感じさせない甘口のお酒に仕上がっているそうです。みんなから「飲んでみたーい!!」という声が・・・(私も(^^♪)

20歳を超えている学生さんが代表でいただいて帰りました。美味しかったですか?

最後に「この仕事を選んだ理由は何ですか?」という質問に、選んだ理由は「なんとなく・・・給料もよっかったし」的なものでしたが、今ではすっかり日本酒造りにはまっていること、そして仕事が大好きなことを話してくださいました。

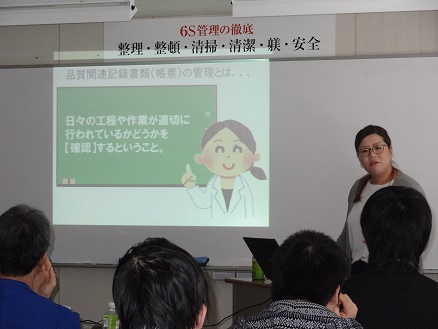

次は卒業後15年目の三宅先輩です。三宅さんは卒業後、ベンチャー企業での殺菌水の開発、営業、その後転職して食品会社の品質管理部門で6年、昨年からはNPO法人で総務の仕事に携わるなど多くの経験を積んだバリバリの仕事人間です!

食品会社の品質管理とはどんな仕事をするのか? 会社選びのポイントは? などこれから就活を始める学生に大切なことを分かりやすく解説してくださいました。どうやって仕事のモチベーションを上げていくのか、という話の中で彼女の自分の仕事に対するプライドを感じ、私も「すごいなー」と良い刺激を受けましたよ。

お二人の先輩の共通点は「仕事が大好きで、仕事に自信と誇りを持っていること」

これから社会にでる在校生もこんなふうに仕事ができたらいいですね。

- コメント: 2

学園祭で待っています! 2017

- 2017-10-26 (木)

- 食品健康科学科

こんにちは。バイオサイエンス学科の池田です。朝晩、肌寒くなってきました。季節は晩秋へと向かっています。

さて、今年も11月5日の日曜日に学園祭を予定しています。

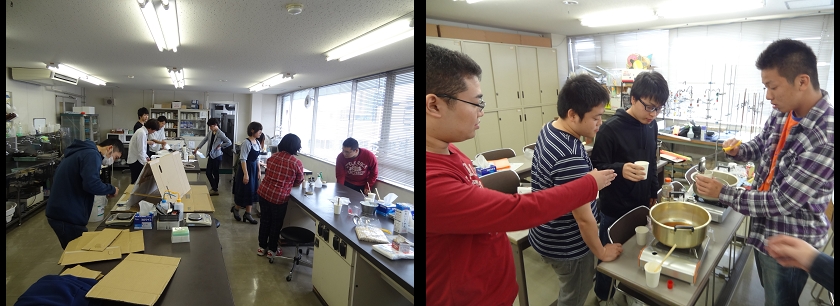

バイオサイエンス学科では今年も展示は「染物」と「液体窒素で作るアイスクリーム」、模擬店のほうは伝統の「うどん」です。

今年の「染物」は例年とは趣向を変えてハーブ染めに挑戦します。このブログでも何回か紹介しましたが、バイオサイエンス学科では今年からハーブを取り入れた授業をおこなっています。そこで、学園祭でもこのハーブを使ってハンカチを染めようというわけです。それにはまずハーブが必要! 先日、1年生が岡山市東区の株式会社夢百姓さんの農園に伺い、収穫してきました。

収穫をおこなったのはハイビスカスです。ハイビスカスというと南国を思い浮かべるかも知れませんが、それとは全くの別種です。学生たちは長靴を履いてせっせと花を摘みました。

摘んだ花は種子を取らなければなりません。農家の方に教えていただきながら、種子の取り出しにも挑戦しました。終了後にはハーブティーを出していただきました。おいしかった!

株式会社夢百姓の皆さん、ありがとうございました。

そして、そのハイビスカスを使っての染色です。うまく染まるでしょうか・・・。一方、右は液体窒素で作るアイスクリームです。今年のお味はどうでしょうか?

学生たちは放課後も残って準備を進めています。ご近所の皆さま、卒業生の皆さん、そしてこのブログを見てくれた高校生の皆さん、今年も学園祭で待っています!

- コメント: 0

高校生の皆さんにバイオの授業!

- 2017-10-11 (水)

- 食品健康科学科

こんにちは。バイオサイエンス学科の鎌田です。

昨日までは三連休。暑いぐらいでしたがとっても良い天気。いろいろ楽しんだ人も多いのでは?

私は連日テニスとキノコ見回り! もちろんその合間にはたまっていた家事もこなしましたよ。

キノコの見回りとは、いつも美味しいキノコを収穫できる秘密の場所?を、生えていないかなあ・・・と見回ってくること。今回はハタケシメジとアミタタケが収穫できました。

毎年初めての収穫は、「これってもしかして毒キノコ?」という疑いを捨てきれず、決死の覚悟で食べています。もちろんOKでした。美味しくいただきましたよ。

さてさて、そろそろ本題に入らなくては・・・・

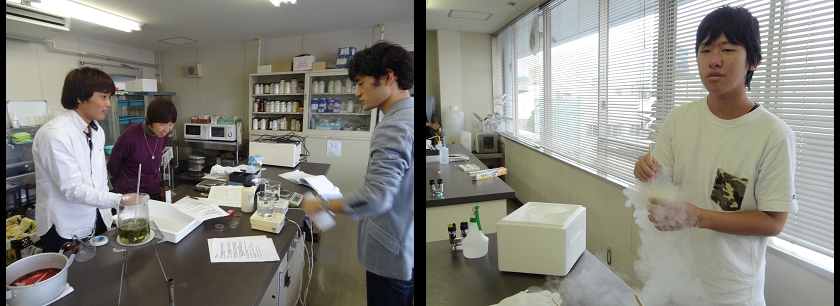

先週の金曜日に、鹿島朝日高校の生徒さん8名がバイオサイエンス学科に授業を受けに来てくださいました。本来は私たち教員が出前授業ということで高校のほうへお邪魔するのですが、今回は実験設備の関係で、皆さんに来ていただきました。

50分授業を2つ、ということだったので2種類の実験にチャレンジしてもらいました。

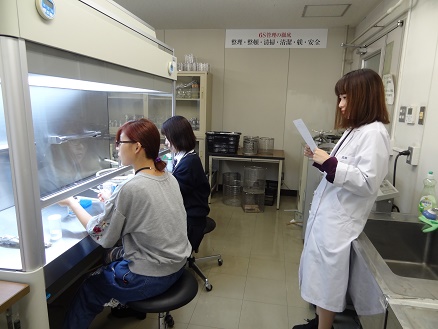

1時間目は池田先生による「ミックスレタスの種子の無菌播種」です。

クリーンベンチを使って種を無菌的に培地(発芽に必要な栄養分を寒天で固めたものです)にまきます。うまくいけば収穫して食べることもできますよ。まったく細菌がいないので究極の安全な野菜ですね。

慣れないクリーンベンチ作業ですが、バイオサイエンス学科先輩の指導の下、皆一生懸命です。うまく収穫できるといいですね!!

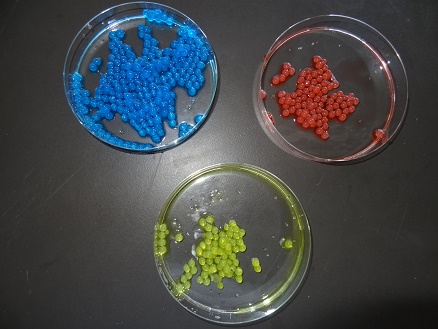

2時間目は私、鎌田担当の「ゲル化」の実験。

「ゲル化」なんていうと何やら難しそうですが、簡単に言えば液体をゼリー状に固めること。寒天やゼリー、グミなどプルプルした食感の食品には広く使われている技術なんですよ。今回は「人工イクラ」と、食品ではないですが「おもちスライム」作りに挑戦しました。

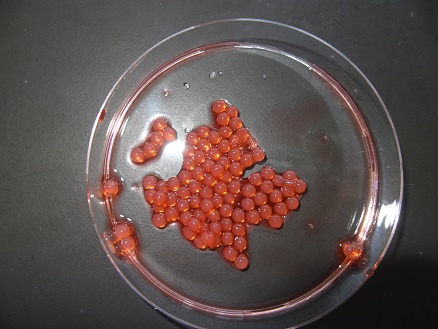

まずは人工イクラもどき・・・

安いお寿司の代名詞のように使われる人工イクラですが、技術的にはいたって簡単なんですよ。でも目を入れるのはなかなか大変なようです。なので今回は「目なし」イクラです。

まずは、必要な薬品類を調整中

食紅を使って着色するとまさにイクラでしょ・・・

でも別の色に着色すると、まったくイメージが違いますね。

とても食品とは思えません。

最後はおもちスライム。おもちのようによーく伸びます。

手伝ってくれた本校の学生さんも遊んでます!!

鹿島朝日高校の皆さん、楽しんで勉強できましたか?!

それとこのブログを見て実験内容に興味をもってくださった方、本学科のオープンキャンパスでも同じような実験をやりますので、ぜひ参加してください!!!

待ってます。

- コメント: 0

虫捕りとソーセージとパン

- 2017-09-28 (木)

- 食品健康科学科

こんにちは。バイオサイエンス学科の池田です。

前期末試験が終わり、学生たちはほっと一息の試験休み中です。

外を歩くと漂うキンモクセイの匂いに秋本番を感じます。キノコマニアとしても有名な鎌田先生はキノコ探しに余念がないようです?。

さて、期末試験前の2つの校外研修の報告です。

一つ目は1年生の操山公園里山センターでのハイキングです。今回は「昆虫」を主なターゲットにしていましたが、昆虫は昆虫でもスズメバチが飛び交っていて、「もう帰りたい・・・」などと悲鳴が聞こえました(;^_^A

今年はスズメバチが特に多いようです。野山に出かける時は黒っぽい服装は避けて、もしスズメバチが近づいてきても絶対に手で払ったりせず、じっとしていればそのうち逃げていきます。

左は「ヤマガラ」という野鳥、右は通称「アリジゴク」、ウスバカゲロウの幼虫です。学生たちが11月に受験予定の「生物分類技能検定試験」でしばしば出題されています。

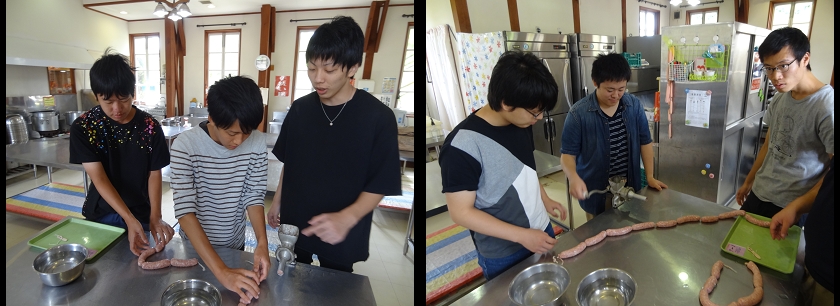

次は2年生、毎年恒例「ドイツの森」でのソーセージとパン作り体験です。

バイオサイエンス学科の柱である「食品」分野ですが、食中毒菌の検出など、衛生検査が中心ですのでたまには作ってみようというのが目的です。

まずはソーセージ作りから。ひき肉をよくこねて豚腸に詰めるのですが、慣れていないのでなかなか大変。それでも最後は上手にできました!

続いてパン作り。生地は既にできたものが用意されており、成型からスタートです。毎年、学生たちの個性が出ますね。

今年も楽しい思い出となりました!

来週からは後期が始まります。2年生は間もなく卒業研究が始まります。今年もどんなテーマが出るか楽しみです。

- コメント: 0

病原性大腸菌O-157って?

- 2017-09-19 (火)

- 食品健康科学科

こんにちは! バイオサイエンス学科の鎌田です。

朝晩がだいぶ涼しくなってきましたね。涼しくなるとキノコが恋しくなる私です。

でもキノコ鍋ではなく・・・ 「キノコ採り」なんです。食べられるキノコを求めて、野山を徘徊するシーズン到来です!! 毒キノコにやられないよう十分注意しなくては。

ところで、八月の末からまた病原性大腸菌O-157のニュースを耳にするようになりましたね。そして先日はついに3歳の女の子が死亡するという痛ましい事件が起こったことはご存知の方も多いと思います。生きるためのエネルギーをもらう、楽しいはずの食事が原因で命を落とすなんてあってはならないことですね。

食品衛生や食品微生物を教えている私にとってもこれは大事件です。バイオサイエンス学科で勉強することの柱の一つがこの≪食の安心・安全≫を守る技術なのですから。

食品業界に多くの学生を送り出す立場としては今一度、≪安心・安全≫を守ることの大切さを学生に伝えなければ、と気持ちを引き締めているところです。

では、O-157ってどんなヤツ?・・・こんな疑問に少しでもお答えできるかな・・・

まず第一に・・・

● 食中毒と食べ物が腐ることは全然違うんですよ。

なので臭いが変になったり味が変! なんてことは全くありません。くれぐれも五感に頼らないように。

そして0-157がこわい理由の一つは

● ほんの少しの菌(10個から100個ともいわれています)で感染してしまうこと。

普通の大腸菌は37℃では20分で2倍に増えます。なので条件によっては10個なんてあっという間です。一般的な他の食中毒菌では10万から100万個の菌数で感染するのとは大違いですね。!!!

ですから、感染の原因がわかりにくく対策も難しい。

そんなわけで目に見えない敵と戦うのは超大変です。

結局、家庭では十分な加熱と手洗いという基本をしっかり守るしかないのかもしれませんね。それと普段から健康な生活を心掛けて、免疫力を高めておくことでしょうか・・・・

- コメント: 0

こんな体験をしてきました

- 2017-09-13 (水)

- 食品健康科学科

こんにちは。バイオサイエンス学科の池田です。

今年は9月の声とともにすんなりと秋が来てくれました。朝晩過ごしやすくなりました。

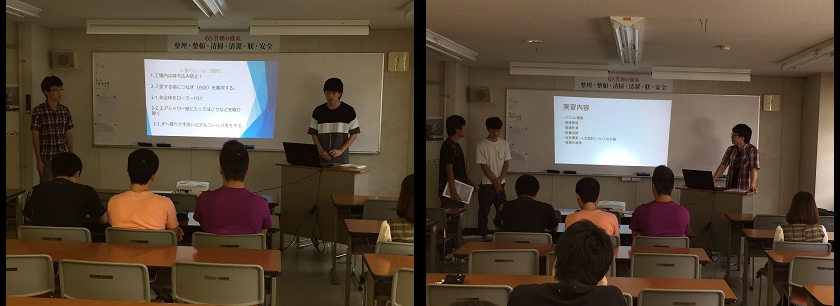

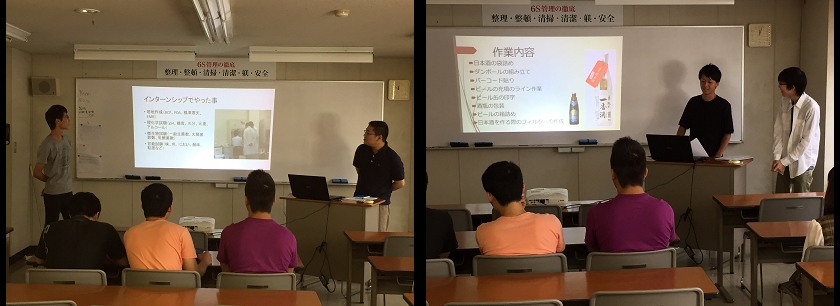

さて、バイオサイエンス学科2年生のインターンシップについてはこのブログで報告済みですが、今回はその報告会についてです。

毎年、1年生に向けてインターンシップでどんなことをしたか、あるいは、その会社にどんな人がお勧めか、などをパワーポイントにまとめてもらって発表する場を設けています。今の1年生が2年生になったときに、インターンシップの行き先を決める際の参考にしてもらおうというのが目的です。

食品会社で弁当作りを体験した2人(左)と環境分析の会社でデータ入力などを体験した3人です。

食品会社の製造職は周りのパートの方たちといかに仲良くやれるか、がカギのようです。

食品開発の現場を体験した2人(左)と酒造会社でビールの瓶詰めなどを体験した2人です。

県の機関で衛生検査や環境分析を体験した3人(左)です。みんな熱心に聞いていました。2年生の皆さんは本当にお疲れさまでした!

1年生の皆さん、来年はあなたたちの番です。頑張りましょう!

- コメント: 0

『ようこそ先輩』第2弾≪日本酒造りの魅力とは?≫

- 2017-08-30 (水)

- 食品健康科学科

こんにちは。バイオサイエンス学科の鎌田です。

毎日暑いですね・・・・・ふー

夏休み中に、活躍する卒業生を訪問しようと張り切っていたのですが、なかなか予定が立たず、昨日ようやく実現しました。!

今回はなんと1期生の『内倉さん』です。学校設立時の入学生なんですよ。ざっと30年も前です。

内倉さんは、卒業後、日本酒造り一筋で歩んでこられました。今は寄島にある嘉美心酒造という酒造メーカーの取締役杜氏という立場です。酒造りのトップとして大変な重責を背負って頑張っておられます。

なんとも頼もしい先輩ですね!

では肝心のインタビューへ

鎌田:月並みですが、バイオサイエンス学科(当時は

生物工学科)に入学を決めた理由は?

内倉:高校生の時にランの栽培に興味があって、植物

バイテクのできる学校ということで選びました。

鎌田:お酒造りとは関係なさそうですね(笑)。では就職

先を決めた理由は?

内倉:すごく不純な動機に聞こえてちょっと言いにくい

んですが、その当時の求人票の中で一番給料が

高かったんです。でも工場見学に行って面白

そうって思ったことも事実ですよ。

鎌田:ではお酒造りの魅力はどんなところですか?

内倉:お酒造りがファジーなところですかねえ。同じ

ように仕込んでいても、その年のお米のできに

よって仕上がりが違う。思い通りにならない、

≪あいまいなところ≫ が魅力です。

鎌田:では逆に大変なところは?

内倉:すべてをまかされているので、プレッシャーを

感じますね。飲めないようなお酒になったらどう

しようとか・・・

鎌田:お酒造りに向いている人はどんな人ですか?

内倉:興味を持って取り組める人。それと体力かな。

鎌田:やっぱり≪好き≫が一番ですね。

では最後に科技専で良かったことは?

内倉:うーーん。(ちょっと考え込んで・・・)

気軽に先生に何でも相談できるところかな。

卒業後も担任だったO先生には仕事上の質問を

したりと、ずいぶんお世話になりました。

それと人間関係ですね。同期の友達とは今でも

連絡取り合っています。

鎌田:ありがとうございました。

その後は池田先生とともに、工場見学をさせていただきました。

とても丁寧に説明してくださって、お酒造りにかける内倉さんの情熱がしっかり伝わってきました。

辛い仕事というイメージのあるお酒造りも、今では機械化された部分も増えて、蒸したお米を担ぐというような重労働もなくなってきたそうです。お米は風の力で運んでいるんですよ。

とても分かりやすくお酒造りの工程を説明していただきました。

屋上からみた工場の全景。海と古い町並みとの調和が素晴らしかったです。

これで二人の先輩に話を聴いたわけですが共通する点を多く感じました。

責任をもって仕事をすることはプレッシャーがかかって大変ですが、それを成し遂げた時の達成感こそが仕事の喜びなんですね。

それと科技専バイオの先生や友達との人間関係は人生の財産になっているということ。これはちょっとうれしいかな・・・・

お二人の先輩方、お忙しい中をどうもありがとうございました。今度は先輩方を呼んで、後輩に仕事の話をしていただこうと計画中です。

また報告しますね。

- コメント: 0

夏の終わりのインターンシップ

- 2017-08-28 (月)

- 食品健康科学科

こんにちは。バイオサイエンス学科の池田です。

天候不順だった今年の夏でしたが、皆さんはどう過ごされましたか?

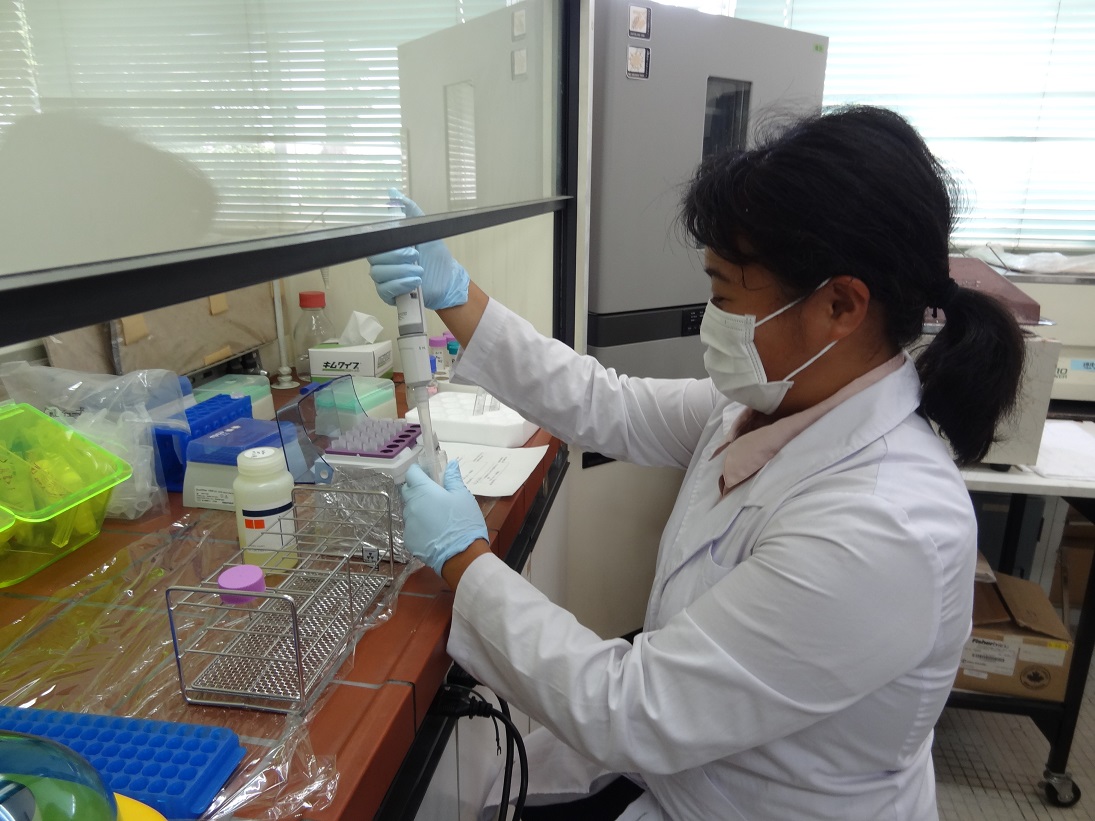

さて、バイオサイエンス学科のインターンシップも、先日、後半の5人が無事に終えました。2年生12人が5社の企業に分かれて5日間の研修でしたが、学生たちはよく頑張りました! 特に、後半は暑さが盛り返して、通勤も大変だったと思います。この経験を今後の就活に、さらに就職後に生かして欲しいと願っています。みんなお疲れさまでした!

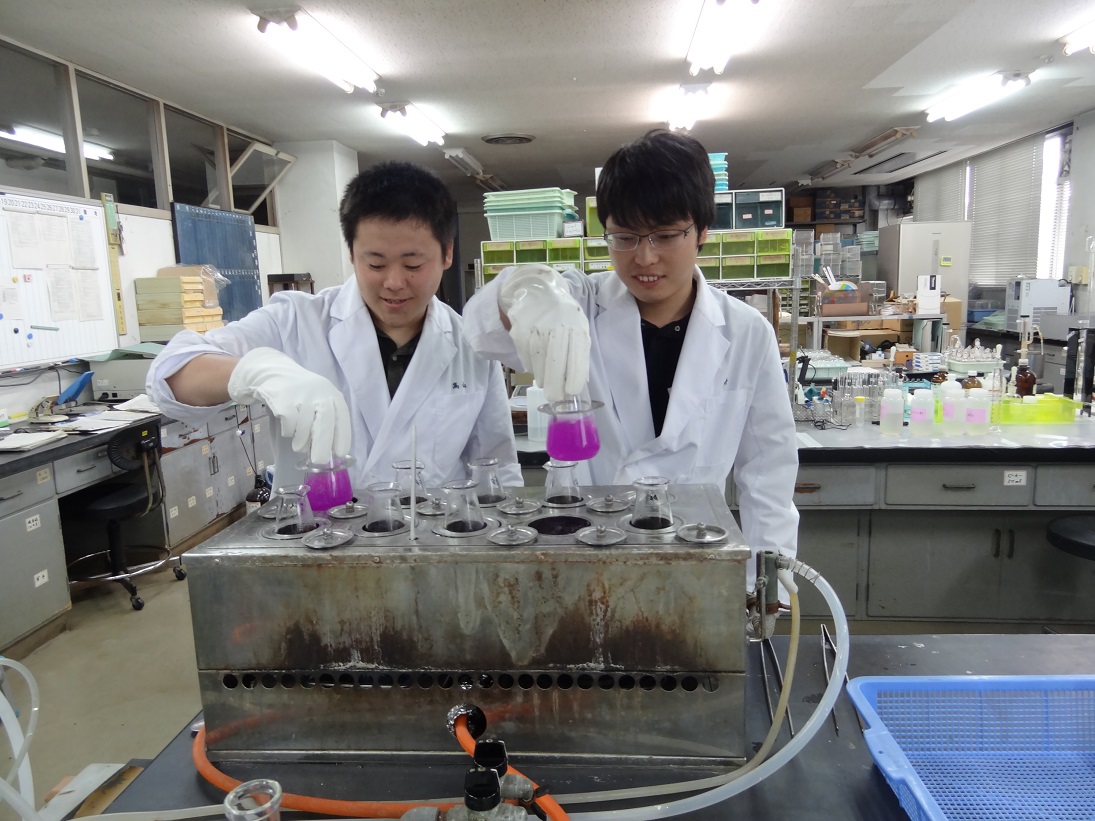

岡山県の分析機関で食品分析の実験をやらせていただきました。

こちらも同じ県の機関です。この二人は環境分析をやらせていただきました。

午前中、車で児島湖に連れて行っていただき、採水の経験もさせていただいたようです。

その水がどのくらい汚れているか、COD(化学的酸素要求量:主に有機物による汚れの指標に

なります)を測定しているところです。

こちらは岡山県を代表する酒造メーカーです。ちょうど、ビールの瓶詰めをしていました。

このように、バイオサイエンス学科では主に食品や環境について勉強をしています。

- コメント: 0

ようこそ先輩!

- 2017-08-02 (水)

- 食品健康科学科

毎日暑いですね・・・・

そんな暑さにめげずテニス、山歩きと頑張っている鎌田です。周囲の人には、こんな暑さの中、外でテニスをする私のような人はどう映っているのでしょう。

さて、毒物劇物取扱責任者の前半補習も終わり、やっと学生さんたちは夏休み。でも8月24日は本番の試験もあるし、なかなか気が抜けない・・・ならいいけど。

そんなわけで私たちもちょっと授業から離れ、ブログネタを探し中。で、思いついたのが、この機会に先輩を訪問して突撃インタビューをすること。

その第一弾がこの人。ちょうど彼のほうから学校に来てくれました。

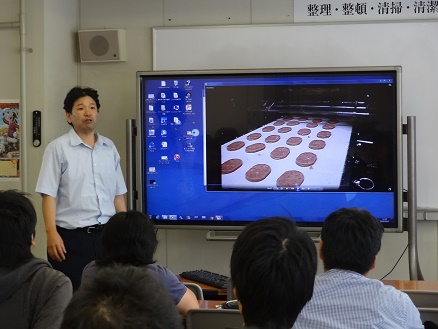

平成6年3月卒業の堀川さん。卒業から23年、そのうちの18年間は食品会社で品質管理の仕事。この写真は去年後輩のために食品工場の品質管理の仕事について話に来てくれた時の1枚です。

今回は息子さんを連れてオープンキャンパスに参加です。

では、肝心のインタビューの内容を。

鎌 「仕事の面白さって何ですか?」

堀 「難しい仕事を任され時。プレッシャーはかかるしその時は思い切りしんどいけど、

やり遂げた時の達成感がすごい。」

鎌 「うわー、めっちゃまともな答え。成長しましたね・・・」

鎌 「科技専の思い出は?」

堀 「楽しかった。いろいろ新しい発見があったし。微生物実習で微生物と出会えたのもよかった。

これが仕事で品管をやろうと思ったきっかけになった。」

鎌 「うれしいですね。・・・たしか教えたのは私よね(^^♪ 微生物検査のどんなところが面白い?」

堀 「自分の技術力が検査の結果にそのまま反映されるのが面白い。微生物はウソつかないっていうか・・・」

鎌 「バイオサイエンス学科で良かったところは?」

堀 「先生方との距離の近さかな。いつでも相談にのってもらえたし(今でも?)・・・何でも話せた。」

というような感じでインタビューは続き、彼は後輩の進路選択について貴重なアドバイスをいっぱいくれました。

でもあまり長くなってもいけないので、今日のところはこの辺で。

最後にオープンキャンパスの時の写真です。良いパパですね!

- コメント: 0

ハーブティーに癒されて

- 2017-07-31 (月)

- 食品健康科学科

こんにちは。バイオサイエンス学科の池田です。

夏休み中ということで、鎌田先生と学科の新しい魅力づくりに向けて頭を悩ませています。

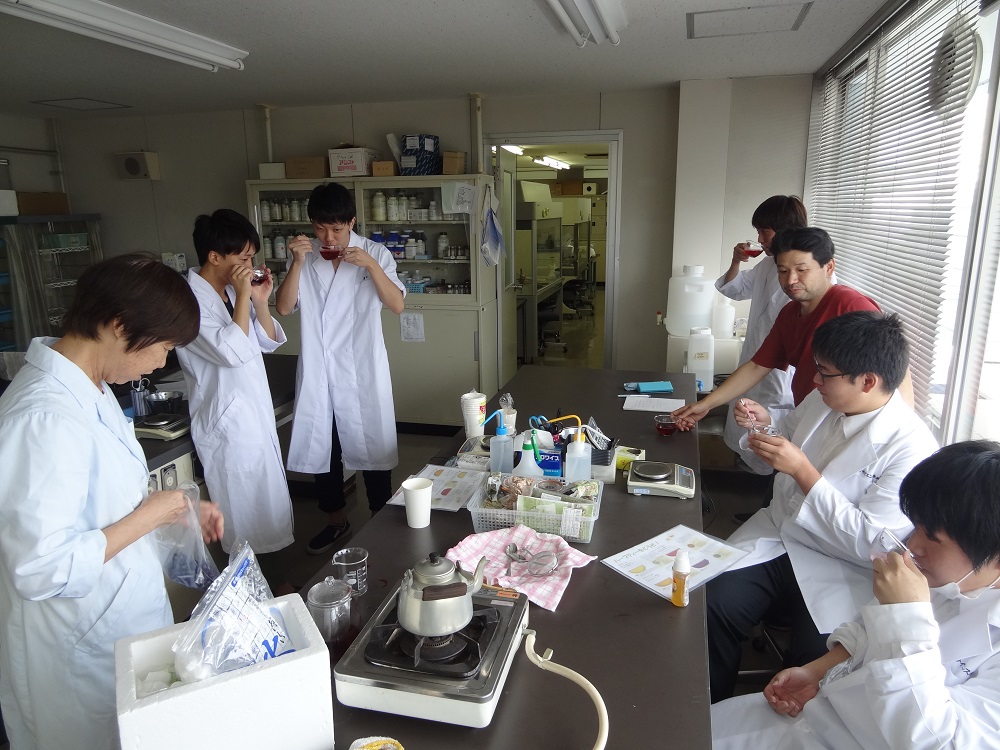

このブログでも紹介しましたが、ハーブを使って新たなティーやオイルの開発ができないかということで、まずはスタンダードなハーブティーを作ってみました。

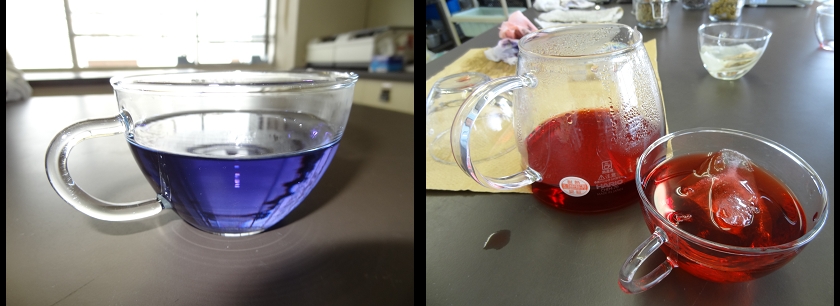

これは「マロウ」です。6月に農家の方にいただいたもので、学生に花を摘んでもらい乾燥させて保存していました。

お湯で抽出すると鮮やかな青色です(下写真左)。呼吸器系や消化器系にいいようです。

「マロウ」と並んで、右の赤いティーは「ハイビスカス」です。ハワイのハイビスカスとは全くの別物で「ローゼル」ともいいます。クエン酸のほどよい酸味に加えてミネラルも含み、砂糖がなくてもおいしいです。

こんな感じで「ハーブの教科書」を見ながら試行錯誤しています。

早速、翌日のオープンキャンパスで飲んでもらいました。手伝いの学生や保護者の方にも好評でした。

バイオサイエンス学科には食品の機能性に注目した授業もありますよ。

- コメント: 0

ホーム > 食品健康科学科