ホーム > 建築工学科

建築工学科 Archive

真備町災害復旧工事を現場体験

- 2019-07-05 (金)

- 建築工学科

こんにちは。建築工学科です。

6月27日(火)に、(株)カザケン様のご厚意で真備町にある倉敷市立川辺小学校の災害復旧工事現場を、2年生全員で見学させていただきました。

復旧工事現場では、「一日でも早く川辺小学校に戻りたい」という地域の子どもたちの想いを受け、カザケンの社員の皆様の懸命な復旧作業の様子に感銘を受けました。

加えて、高圧洗浄、壁の亀裂確認検査、安全帯(フルハーネス)装着などの体験や、工事に携わる皆さんの安全対策や熱中症対策の説明も受けることができました。

昼食には、1年前の災害発生時の、カザケン社員の皆さんによるカレーライスの炊き出しも再現していただきました。とても美味しく、お代わりをした学生が大勢いました。

とても有意義な現場見学となり、カザケンの社員の皆様に心から感謝いたします。また被災された皆様が1日でも早く、元どおりの生活に戻られますようお祈りしています。

- コメント: 0

リビングダイニングをレイアウト

- 2019-07-04 (木)

- 建築工学科

こんにちは。建築工学科の堂本です。

リビングダイニングのレイアウトをする実習を、模型を使って行いました。学生にとっては初めての実習作品でしたが、みんなそれぞれに想いのこもった作品が仕上がったようです。

今回は模型を使いましたが、次はレイアウト図を手描きします。

- コメント: 0

河本ぼあら氏・講演会

- 2019-05-21 (火)

- 建築工学科

こんにちは。建築工学科の岡部です。

先日、建築工学科1年生を対象に建築家の「河本ぼあら」さんをお招きして講演会を開催しました。

前半は、ご自身で設計された自宅兼事務所+店舗の【色と光が戯れる家】について写真を交えながら詳しく解説してくださいました。間取りだけでなく、壁の色や素材、照明器具決定までのいきさつなど、学生たちもメモをとりながら真剣に聞いていました。

なお、この住宅は「平成30年度 住まいのインテリアコーディネーションコンテスト」にて「インテリア産業協会会長賞」受賞しています。

後半は、ぼあらさんの「建築をめぐる世界一周ひとり旅」のお話をしてくださいました。世界各地でのエピソードやおすすめ料理などをおもしろおかしく紹介してくださり、学生たちも自然と笑顔になっていました!

後日、学生たちからは、

「会社を辞めて、一人で世界一周に行くなんて尊敬してしまう!」

「ル・コルビュジェの建築を自分も見てみたい!」

「設計するときのアイデア・・・なぜこんなにも次から次へと出てくるのか?」

などの感想が聞かれました!

- コメント: 0

デザインコンテスト入選

- 2019-04-26 (金)

- 建築工学科

こんにちは、建築工学科です。

今年3月27日に発表があった「岡山モノづくり★学生アイデア・デザインコンテスト(岡山県産業振興課主催)」に本校・建築工学科2年の学生2名が産業振興課長賞を受賞しました。設計製図の授業で取組んだアイデア作品を応募したものです。

濱野 夕希(興陽高等学校 造園デザイン科出身)

★作品「ゴタン」:ゴムとボタンを合わせたネーミングのとおり、ユニバーサルデザインを意識した

ゴム素材を利用した洋服ボタンのアイデア作品。

石原 千絵(倉敷古城池高等学校 普通科出身)

★作品「ファンタスティックライト」:半透明なゴム製のバラの花にあたる光の変化を楽しむアイデアを

照明スタンドとしてデザイン作品。

このコンテストは、県内のものづくり企業が学生のアイデアを商品開発に活かす目的で行われたものです。大学生部門に全国から152点の応募があり、その中でも専門学校生は本校の2名だけの入選でした。

- コメント: 0

建築工学科・研究科 建築作品展 2019

こんにちは。建築工学科の岡部です。

2019年2月15日(金)~17日(日)、岡山市北区の山陽新聞社さん太ギャラリーにて建築作品展を開催しました。

1年生は「こころのうち」をテーマとした住宅設計課題、2年生は岡山科学技術専門学校の敷地を計画地とした専門学校の設計もしくはリゾートに建つ宿泊施設の提案、研究科は各々で敷地を選定し、まちづくりを考慮した建築設計作品を展示しました。

期間中は、保護者や学校関係者だけでなく企業の方々も会場に足を運んでいただき、多くの来場者でにぎわいました。

- コメント: 0

展示場でプレゼン、今回は?!

- 2018-11-28 (水)

- 建築工学科

こんにちは。建築工学科の堂本です。

10月に引き続き11月22日(木)に、ライフデザイン・カバヤ様の住宅展示場をお借りして、学生たちがをお客様役の教員に対して住宅展示場の空間説明(プレゼンテーション)を行いました。これまでのさまざまなインテリアアイテム(照明・カーテン・家具等)や空間把握の学習を行ってきた総仕上げとなりました。いざ人前でしゃべるということは、頭の中で理解していないとできないので少し心配でしたが、この日のために学校で事前演習をしたこともあり、当日は、なめらかな口調でプレゼンテーションができていました。

- コメント: 0

「リノベーションEXPO in 岡山」で1年生が発表

- 2018-11-20 (火)

- 建築工学科

こんにちは、建築工学科です。

11月17日(土)、ルネスホールで開催された「リノベーションEXPO in 岡山」において、1年生3チームがプランを発表しました。

発表内容は、表町にあるトミヤ時計店倉庫のリノベーションプランです。コンペティション形式で、他校1チームを加えて4チームの参加でした。審査担当はリノベオブザイヤー2016グランプリを獲得された建築家田村晟一朗氏でした。

本校Aチームは宿泊施設を核とした表町活性化プラン、Bチームは海外旅行客をターゲットとしたプラン、Cチームは昔ながらの商店街の良さを復活させるプランでした。それぞれにストーリーがあり審査員や主催者からアイデアのおもしろさに評価をいただきました。最優秀には至りませんでしたが、人前で自分の、自分たちの考えを発表するときの準備や伝え理解してもらうことの大変さが経験できたと思います。

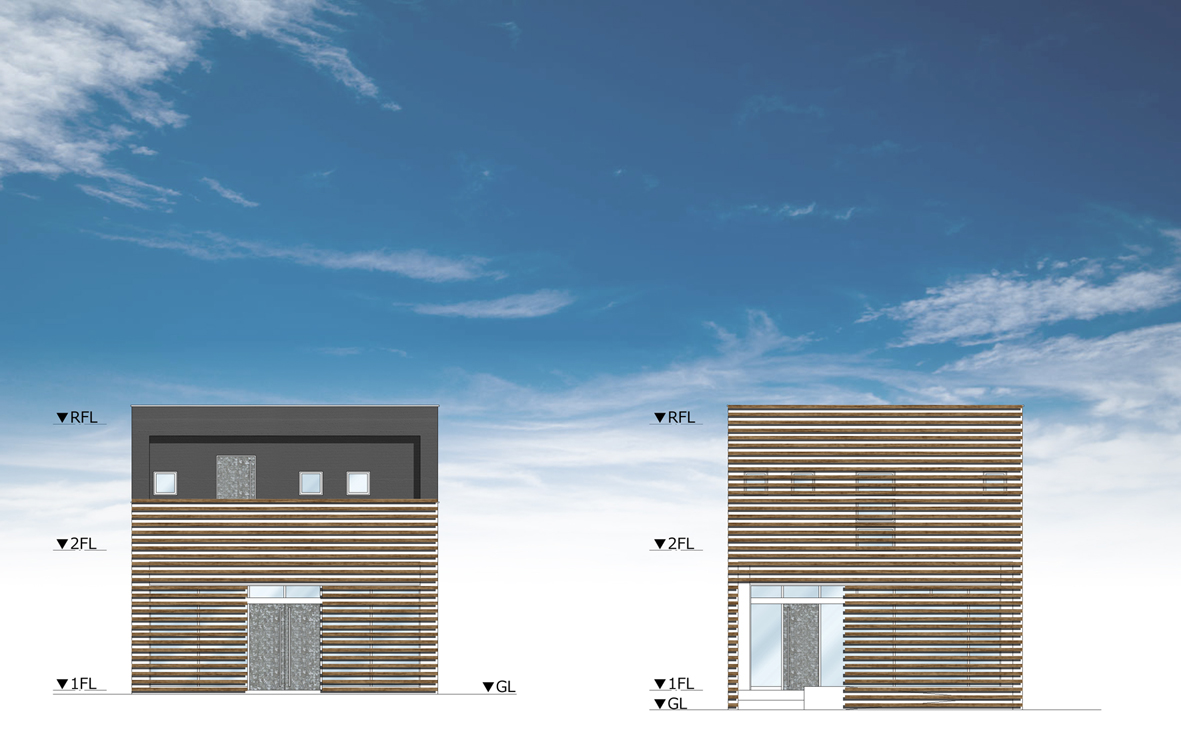

Aチーム リノベーション案 平面図

Aチーム リノベーション案 立面図

- コメント: 0

未来の街、模型コンクール

- 2018-11-16 (金)

- 建築工学科

みなさん、こんにちは。建築工学科です。

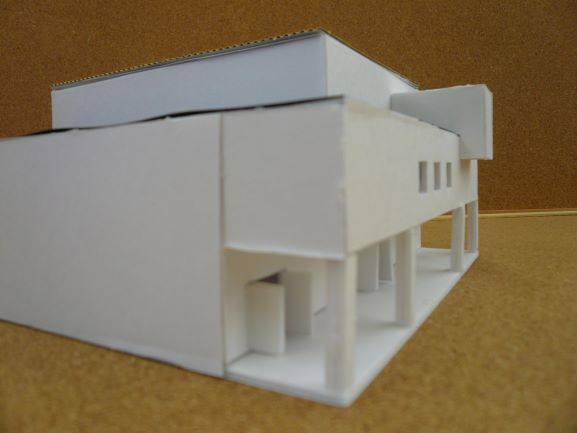

きょうは、1年生が取組んだ「街づくり建築模型コンクール」の優秀作品を紹介します。 このコンクールは、業界で活躍されている建築家の方々に直接指導していただき、プレゼンテーションの後、審査していただいたものです。

テーマは「ヒトが集う・ヒトのための建築」です。岡山の未来の街にあったらいいなと思う建築を学生がデザインしました。

審査員 高尾 淳氏(株式会社ヒューマンアーキテクツ 代表)

竹下和弘氏(竹下和宏建築設計事務所 代表)

本徳彰士氏(本德建築設計事務所 代表)

★最優秀賞 「美術館と公園」濱野 夕希(興陽高等学校 造園デザイン科 卒)

講評:アートと自然をイメージして、建築を1つの彫刻作品ととらえたダイナミックなフォルムが特徴の作品

★優秀賞 「映画館」那須 智樹(邑久高等学校 普通科 卒)

講評:空間をキューブの組合せで構成しているが、そのデザインのセンスが巧みな作品

★優秀賞 「図書館」木曽 瑞(玉野市立玉野商業高等学校 ビジネス情報科 卒)

豊島 佳音(岡山東商業高等学校 ビジネス創造科 卒)共作

講評:建築を本箱のイメージでデザインした個性的なアイデアとセンスが特徴的な作品

●

学生たちが、何気なく過ごしている岡山の街に夢をたくして、未来の街を自分の作品に表現しました。

自分が住んでいる街、皆さんも未来の街を想像してみてはいかがでしょうか! 街を創造することで、あなたの生活の楽しみが一つ増えるかもしれません。

- コメント: 0

コンテストへの応募作品がこれ!

- 2018-11-09 (金)

- 建築工学科

こんにちは。建築工学科の堂本です。

建築工学科2年生のインテリア系の学生たちが、インテリア産業協会主催の「住まいのインテリアコーディネーションコンテスト」に作品を応募しました。学生揃っての参加は初めてでしたが思ってもみないユニークな作品もあり、学生の新たな一面を発見できました。

以下はその学生作品ですが、一部しか掲載できなくて残念です。是非、オープンキャンパスでご覧ください。お待ちしています。

T.K君「CGにこだわった分、これまで以上の作品ができました」

R.Hさん「自分の考えをうまく表現するのに苦心しました」

- コメント: 0

臨場感・緊張感 max! 住宅展示場でプレゼン

- 2018-10-13 (土)

- 建築工学科

こんにちは。建築工学科の堂本です。10月11日(木)、カバヤホーム様の住宅展示場に伺い、照明器具の研修を行ってきました。

照明器具には、天井付けタイプ、吊り下げタイプ、天井埋込タイプ、壁付けタイプなどいくつかの種類があります。それらによって、落ち着いたり、勉強に集中できたり、パーティを楽しむことができたり、いろいろな雰囲気を創り出すことができるので、インテリア空間には重要な要素です。

そういう照明器具がもつ特徴を踏まえて、今回は学生たちにプレゼンテーションをしてもらいました。展示場での研修は教室と異なり臨場感あふれる場所であり、かつ、自ら説明しなければならないという緊張感もあって、みんな真剣なまなざしで取り組んでいました。

- コメント: 0

ホーム > 建築工学科