Home > アーカイブ > 2017-02

2017-02

企業と連携した授業(後編)_電気工学科

- 2017-02-27 (月)

- 電気通信工学科

電気工学科の三井です。

電気工学科では企業と連携した授業を積極的に推進しています。

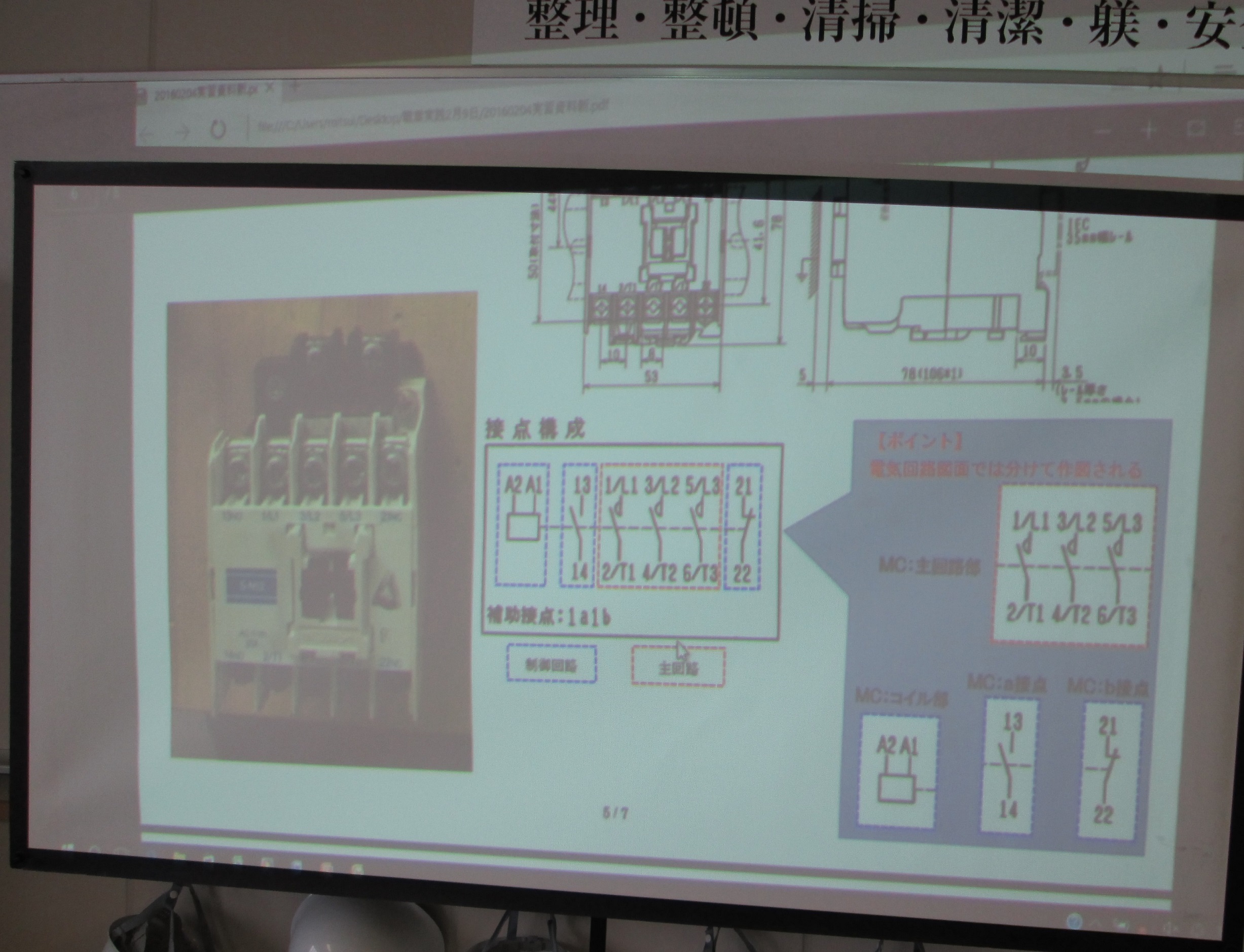

平成29年2月9日(木)、株式会社徳山電機製作所の関藤満課長と丸山慎平様のお二方に、2年生の実習をお願いしました。この実習は年間3回を計画していたもので、今回が最終回となります。なお、関藤満課長は本学科の卒業生です。

株式会社徳山電機製作所は、1969年の創業以来、配電盤総合メーカとして一貫生産体制を築き、独創的な技術と実績のもと、日本全国から海外に至るまで、積極的な事業展開をされています。また、本校の後援会会員企業としても支援を頂いており、多くの卒業生がお世話になっています。

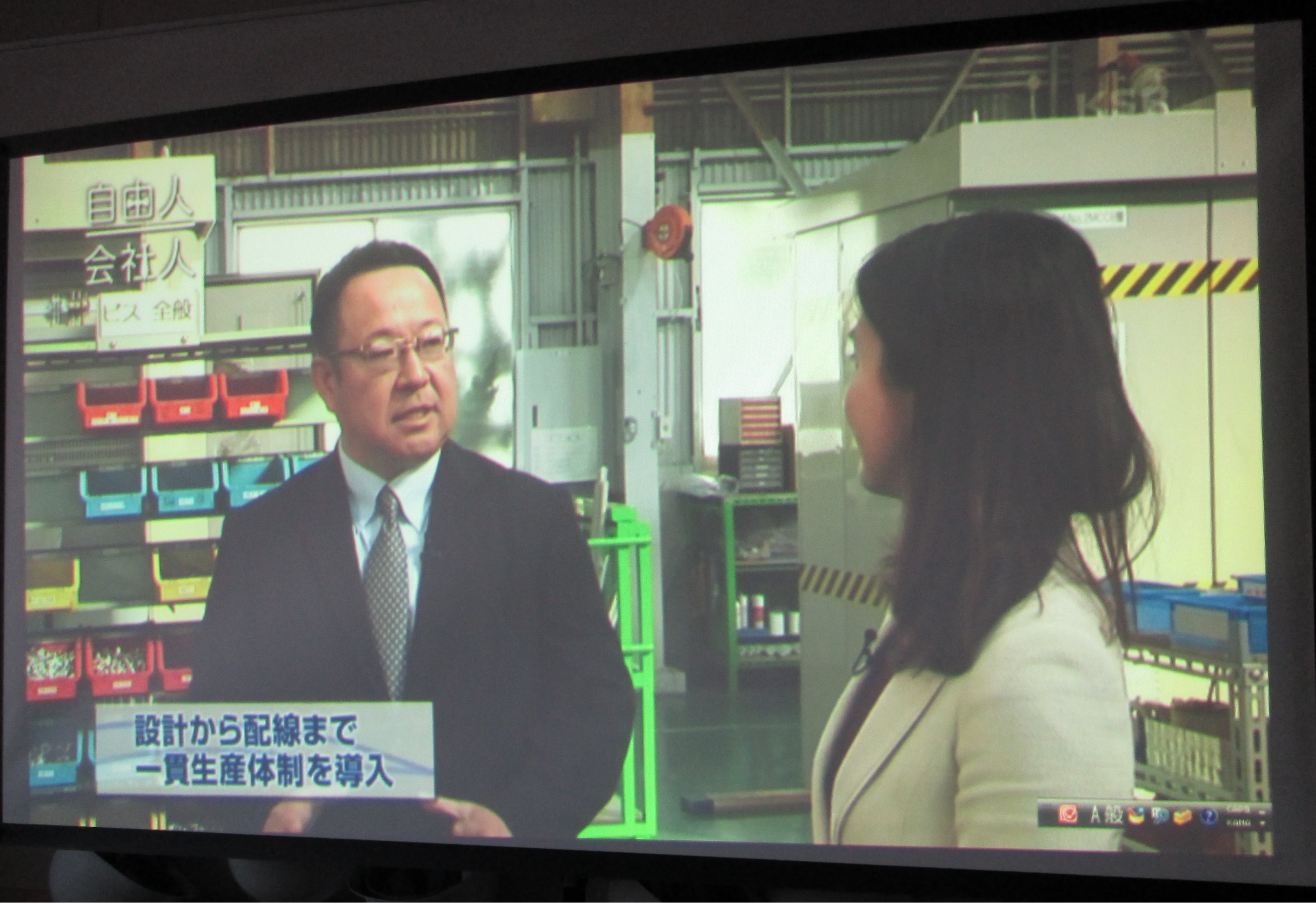

同社の徳山社長は、平成29年2月4日と11日に、KSB瀬戸内海放送の「自由人、社会人」で紹介されました。同社の仕事内容と優れた技術がよく分かりますので、実習に先立って、その映像を学生たちにも見せました。

KSB瀬戸内海放送「自由人、社会人」の一コマ

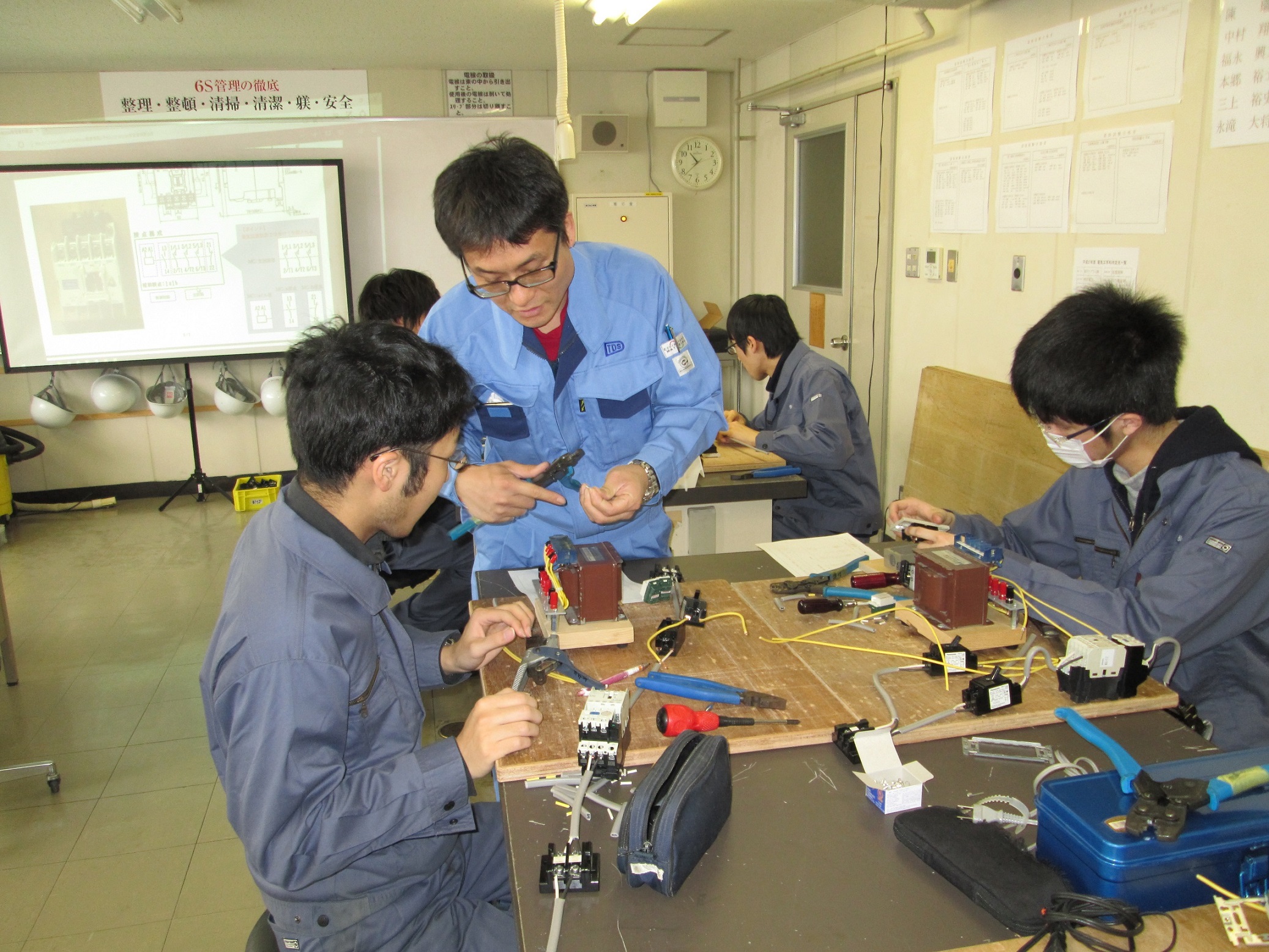

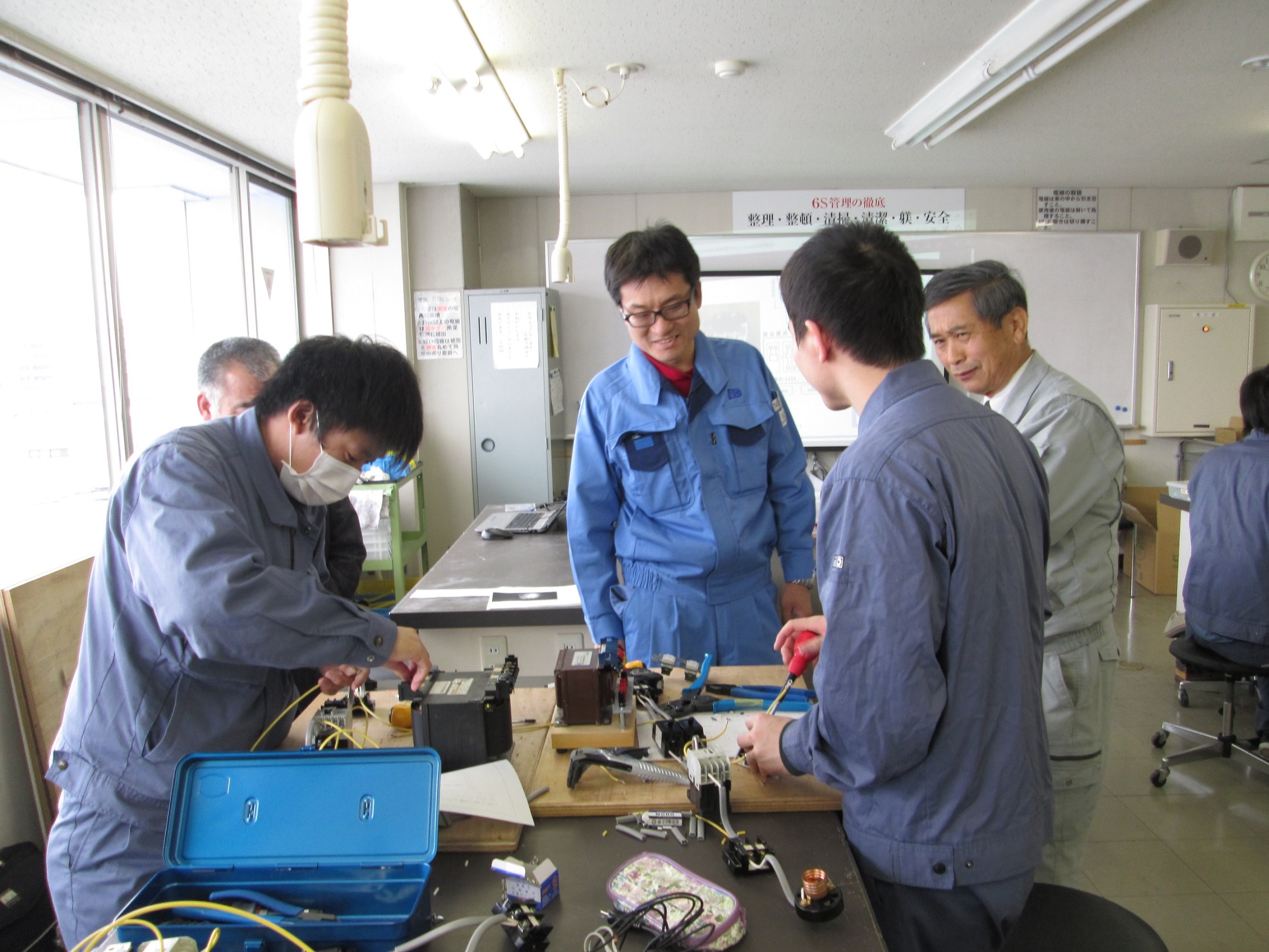

それに続く実習ですが、わざわざ事前に来校されて、機材や材料の確認までしていただきました。一人に一セットずつ課題の材料が用意されており、学生が一人で、独力で全作業ができるようになっていましたが・・・・

日頃の電気工事士技能試験対策とは違った内容であり複雑でしたので、学生たちは試行錯誤を繰り返し、活発に講師に質問をしながらの作業となりました。

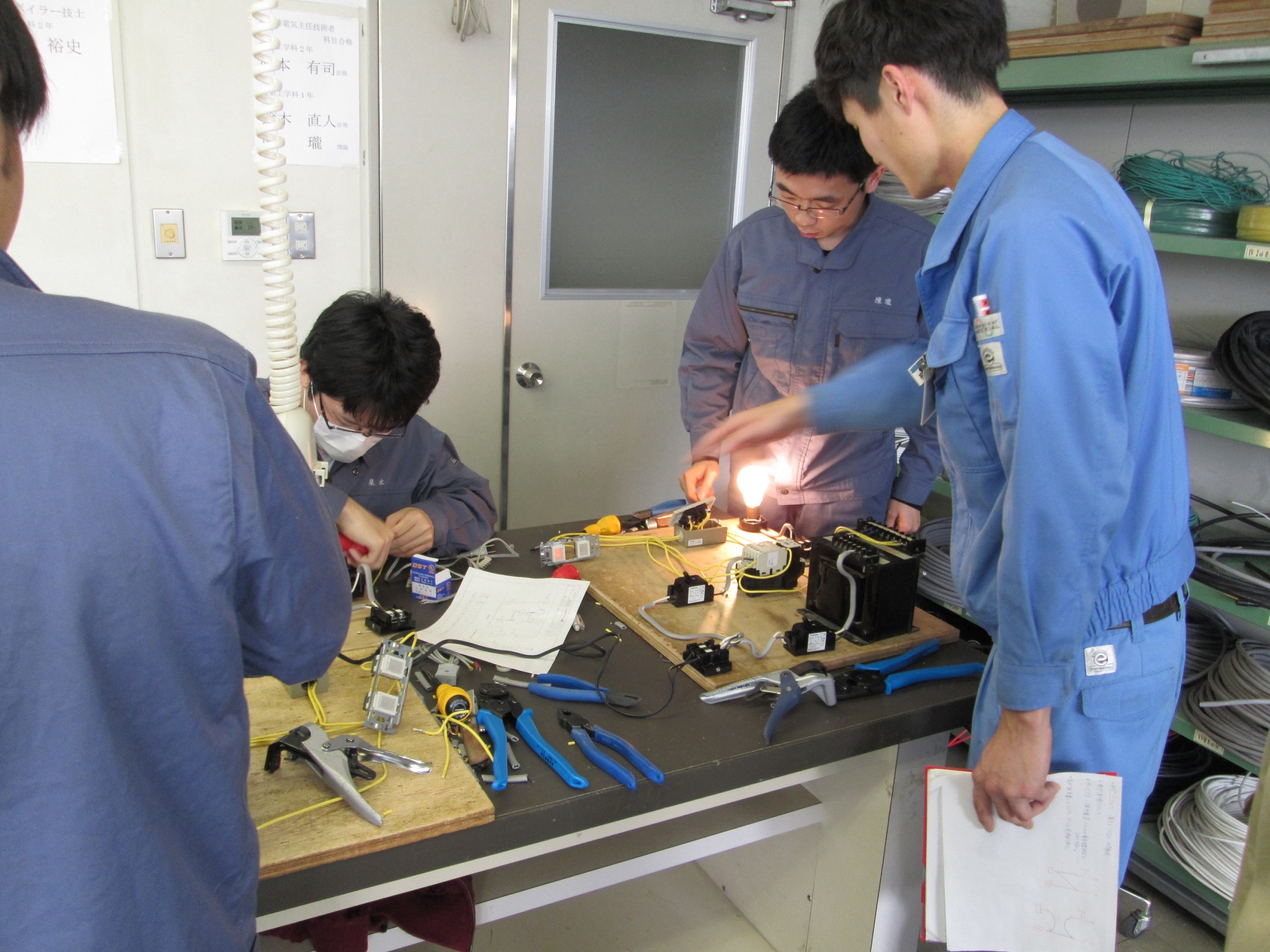

それだけに、完成後の性能試験は緊張の一瞬でした。スイッチの操作に対応して、正しくランプが点滅すると、学生たちは安堵した様子で微笑んでいました。

配線図

実習材料

作業開始

徐々に難しくなります

性能試験

- コメント: 0

進級・卒業制作展を終えて

- 2017-02-22 (水)

- 建築工学科

建築工学科 堂本です。

2月19日(日)、山陽新聞社本社さん太ギャラリー(岡山市北区柳町)にて、前日までの作品展示の締めくくりとして、2年生と研究科学生の全員によるプレゼンテーションを行いました。開催期間中は、就職内定先企業の担当者や次年度入学予定の高校生、卒業生、保護者など、多くの方々が来場してくださいました。

連日夜遅くまで手直し作業に追われた上に、先生方や一般来場者、1年生の前で発表するとあって、学生たちには疲れの中に緊張感がうかがえました。中には、直前まで発表原稿のチェックをしたり、発表のリハーサルを仲間うちでしたりで、プレゼンテーション会場としての雰囲気は高まっていました。

プレゼンテーションでは、自らが創りあげた作品の説明を自らの言葉で相手に向かって説明を行います。それが社会でのコミュニケーションづくりにもつながるわけですから、単に作品を創って終わりではなく、その意図や工夫をわかりやすく自らの生の言葉で相手に伝え、相手に納得してもらわなければなりません。これが学生たちにとって重要な意味を帯びます。

この一年を通じて学生に寄り添いながら、作品制作や授業を行ってきました。その過程で学生それぞれに紆余曲折がありましたが、それらを乗り越えて作品を発表し、皆様から一定の評価を得ることができ感慨深かったです。発表を終えた後の学生からは安堵感や充実感を感じ、また当然のことながら、研究科学生の発表内容には成長の跡を感じることもできました。

本校では、成長を実感できる社会人教育を実践しています。せっかく学びに学校へ通ったわけですから、学生生活の中から何かを得、それによって成長してもらいたいものです。成長があるからこそ進級し、次の進路を目指し卒業していくことができるのでしょう。学生たちが歩んだ道のりを振り返ると、きっと確かな道跡がついているはずです。

次年度も、学生と寄り添いながら資格取得や作品制作に励み、彼らの成長につなげたいと思います。

- コメント: 0

卒業研究発表会

- 2017-02-22 (水)

- 食品健康科学科

こんにちは。バイオサイエンス学科の池田です。

春は名のみの風の寒さですが、春は確かにそこまで来ています。

さて、2月17日(金)は2年生の卒業研究発表会でした。

今年も学生たちがそれぞれ計画立案し、約1か月間、集中的に実験に取り組みました。

今年のテーマは以下の通りです。

1.土壌からの放線菌の分離と抗菌スペクトラムの探索

2.DNA解析によるサクラ樹種の識別

3.市販冷凍食品の衛生検査 –解凍法による菌数の違い–

4.市販惣菜類の衛生検査 –未包装食品を中心として–

5 環境中からのBacillus属菌の分離及び納豆の製造

6.食品からの植物性乳酸菌の分離法の検討

7.食品の「3秒ルール」についての検証

8.環境DNAを用いた希少種の生息調査

1週間で1箱のシャーレ(500枚入り)がなくなるなど、今年の2年生も頑張りました!

春からはそれぞれが新しい世界に旅立って行きます。この経験を忘れず、今後の人生に生かして欲しいと願っています。

- コメント: 0

工業化住宅の工場見学

- 2017-02-10 (金)

- 建築工学科

建築工学科 堂本です。

平成29年2月10日(金) 寒波で岡山市内にも雪が降った日、建築工学科1年生が東岡山にある中四国セキスイハイム工業株式会社の工場を見学しました。

工業化住宅の製作・組立てについて全体の説明を受けた後、各作業をつぶさに見学していきました。学生たちは、コンベヤーで移動する構造体を作業員の方々が分担して組み立てていく光景に目を丸くし、耳をそばだてて説明を聞いていました。授業で習った名称を耳にするたびにうなずきながら聞き入る学生には、日頃にない頼もしさを感じました。大きな工場を端から端まで見学しましたが、学生曰く「あっという間の出来事」でした。

工場の隣に建つ「見聞館」では、性能や構造に関しての実体験をしましたが、特に性能はどんどん進化し、私たちの生活がより快適になっていることに驚いていました。また、工場でつくられた住宅が建つ展示場では、流行の間取りや先進設備が、学生たちの夢や目標を増幅させているようでもありました。

住宅メーカーの先端生産過程は、学生たちにとって新鮮であり驚きの連続でもあったようで、同時に彼らの建築に対する関心を高めていることもよく伝わりました。建築を学び始めて1年足らずですが、そこに確かな成長を感じ、また、本校が取組むインターンシップやオープンデスク同様、実体験を通した豊富な経験が資格取得にも生きていくのだと思います。

- コメント: 0

「第一種電気工事士」結果_電気工学科

- 2017-02-09 (木)

- 電気通信工学科

電気工学科の三井です。

「第一種電気工事士」の合格発表があり、次のような結果となりました。

| 学年 | 学生数 | 受験数 | 合格数 | 合格率(%) |

|---|---|---|---|---|

| 2年 | 15 | 15 | 11 | 73.3 |

| 1年 | 13 | 12 | 7 | 58.3 |

* 2年生は27年度、1年生は28年度に受験しました。

* 1年生の中に1名、入学前に合格している学生がいますので、学生数と受験数は一致しません。

1年生は12名が筆記試験を受け全員が合格しました。続く技能試験でしたが、7名のみの合格となりました。例年、技能試験にはほぼ全員が合格していますので、本年度は非常に悪い結果となりました。現在、原因を分析中です。その結果をいかして次回は良い結果を出したいと思います。

今回不合格となった学生は、2年次には筆記試験免除で技能試験のみの受験となります。卒業までにもう一度大きなチャンスがあります。

電気工学科1年生

多くの国家試験には厳しい受験資格が設けてあり、誰でも無条件に受験できるわけではありません。ところが、電気や通信分野は進歩的、自由で平等な雰囲気があり、最も権威のある国家資格試験でも誰もが受験できます。そのため、向上心旺盛な人達はこのチャンスを最大限に活用しています。

本学科の学生は、授業の進展に合わせて着実に資格を取得することにより就職先選択の幅を広げ、就職活動を有利に進めています。

- コメント: 0

木材加工卒業制作作品発表会

- 2017-02-03 (金)

- 国際機械工学科

ものづくり工学科・小林です。

ものづくり工学科2年生の授業「木材加工」。卒業制作として、毎年、自分でプランを立て、どこにも売られていないような木製作品を作っています。完成までの流れは、プランニング→3D-CADによる作図→部品図作成→部品加工→組立という具合です。

今年は留学生も含めて7人の学生が1年間をかけて、個性あふれる様々なものを制作しました。

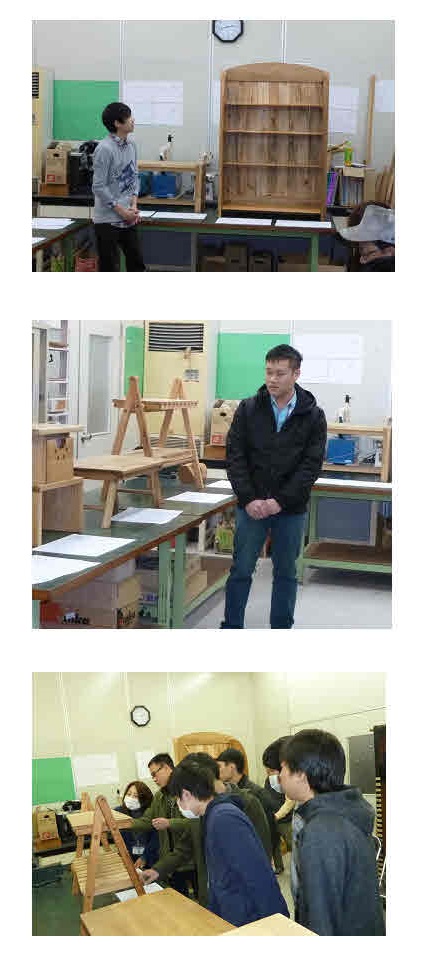

完成した作品と制作発表会の様子を紹介します。

制作発表会では、制作の動機、苦労した点、制作後の感想などを、各自完成させた達成感と自信をもって報告しあいました。

参加した1年生や教員との質疑応答もあって、来年につながる有意義な時間となりました。

- コメント: 1

ロボットを作りました

- 2017-02-02 (木)

- 国際機械工学科

ものづくり工学科の小林です。

2年生は卒業が近づいてきました。卒業研究の授業では、スターリングエンジン製作後に写真のようなロボットを作りました。3D-CADの授業のなかで部品を作成(描画)し組立までできていたので、次の段階として実物を作ることにしました。

材料取り、機械加工、組み立てという手順で進めました。

部品製作は全員で分担。工作機械の操作方法も慣れてきているので、手際よくできました。

写真は工作機械を使っている様子と、組み立てたロボットです。

今年度の2年生は金属加工関係の企業に就職する学生がほとんどですので、このような経験は卒業後も活かされるであろうと期待しています。

- コメント: 0

Home > アーカイブ > 2017-02