Home > アーカイブ > 2025-08

2025-08

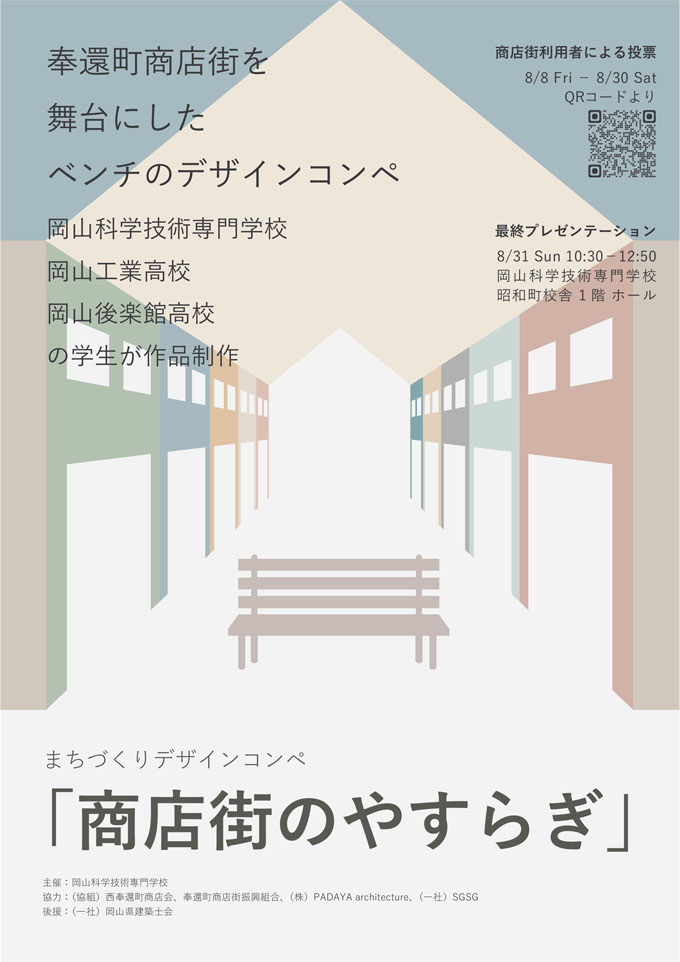

8/31(日)にベンチのコンペの公開プレゼンテーションが行われます!!

こんにちは。建築工学科の秋山です。

今回は、8/31(日)に本校主催のデザインコンペの公開プレゼンテーションを開催します。

このコンペは、本校、岡山工業高校、岡山後楽館高校、奉還町商店街が連携して行う「まちづくり」のデザインコンペです。この機会を通じて学生たちと町の人が関わる場の創出や身近な町への関心が芽生えることを目指して計画しました。さらに、この取り組みから商店街の盛り上がりに通じることも願っております。

学生達が考えたアイディアを発表するプレゼンテーションを本校(昭和町校舎 1階ホール)にて、10時半から13時までの予定です。

多くの方に聞いて頂けるように準備しておりますので、お気軽にお越しください。

どなたでもご覧いただけます。ぜひ、学生の頑張っている姿を見てやってください。

合わせて8/30まで奉還町商店街の店舗にて一般投票も行っていますので、見かけた方はぜひ投票してみてください。あなたの一票が、賞を左右するかもしれません!

- コメント: 0

IT業界の職種紹介

- 2025-08-29 (金)

- ICTライセンス学科

こんにちは、ICTライセンス学科の法華です。

近年、IT業界で注目の職種は「AIエンジニア」や「データサイエンティスト」、「セキュリティエンジニア」、「クラウトエンジニア」などですが、

今回は聞きなれないIT業界の職種をいくつか紹介します。

・DevOpsエンジニア

システム開発では、開発担当と運用担当で、求められる能力や目的がそれぞれ異なります。

開発担当者は納期内のスケジュールやシステムの完成を重視しますが、

運用担当者はシステムの安定性や不具合の少なさに重点を置きます。

こういった中で、システム開発中にコミュニケーションの行き違いで開発担当と運用担当が対立することもあります。

その両者の溝を埋めるのが「DevOpsエンジニア」です。

DevOpsエンジニアは開発担当者と運用担当者の間の密な連携を実現し、

システムの質を損なうことなく開発から運用までの工程を迅速に進めることが目的となります。

開発担当と運用担当の架け橋的な職種です。

・DXエンジニア

DX開発に関わるエンジニアです。

DXとは「デジタルトランスフォーメーション」のことです。

デジタルトランスフォーメーションとはデジタル技術を用いて社内の業務効率化やビジネスモデルの変革を図り、ビジネスの優位性を確立することです。

業務内容は、企業全体の業務プロセス見直し、新しいサービスの創出、既存のビジネスのデジタル化など多岐にわたります。

似ている職種に「システムエンジニア」があります。

システムエンジニアはシステムを設計・開発・運用するのが主な役割ですが、

DXエンジニアはデジタル技術全般を駆使して、企業のビジネスモデルや業務プロセスを抜本的に変革する役割を担います。

しかしながら、システムエンジニアがDX推進業務を行うこともありますので、明確に職種を分けることはできません。

・QAエンジニア

QAとは品質保証のことです。

ソフトウェアやアプリなどのシステムの品質を守っている仕事です。

システムの品質とは、プログラムが正しく実装されていてバグがないことだけでなく、ユーザー目線で使いやすいことまでを含みます。

QAエンジニアはシステム開発の工程で厳しくテストを行い、開発側と連携しながら品質を確かなものにしていきます。

似た職種に「テストエンジニア」が挙げられますが、ほとんど同じ意味で呼ばれることがあります。

区別される場合は、「テストを専門的に行う」のがテストエンジニア、「開発工程に一貫して関わり品質管理を行う」のがQAエンジニアと言えます。

・エバンジェリスト

エバンジェリストとは伝道者のことです。

IT業界は、絶え間なく技術が進化し続けている業界です。

その進歩の速さから、IT技術の内容を理解すること、キャッチアップし続けることは簡単ではなくなっています。

エバンジェリストの役割は、「ITの技術的な内容を分かりやすく説明し、その重要性や有用性をユーザーたちに届けること」です。

顧客を対象としたセミナー講師や製品デモンストレーションなどの活動を行います。

似た職種に「広報」が挙げられます。

広報は企業のイメージやブランドを管理し、公衆との関係を維持することが主な役割ですが、

エバンジェリストは製品やサービスの特定の側面に焦点を当て、その魅力や利点を伝えることで、顧客や利用者の支持を集めることを目指します。

・アカウントマネージャー

アカウントマネージャーは、特に外資系のIT企業に見られる職種です。

自社と一定以上の取引のある顧客をアカウントと呼び、それを担当する(マネージ)職種です。

営業職に近いのですが、営業は新規顧客の開拓や製品の売り込みに重点を置くのに対し、

特定の顧客との長期的な関係の構築、もしくは維持するために設けられたポジションです。

いくつか職種を紹介しましたが、いかがでしょうか。

IT業界は様々な職種がありますので、目指す職種を決めて学習してくことが大切です。

- コメント: 0

【オープンキャンパス通信】No.6

- 2025-08-28 (木)

- DX学科

【オープンキャンパス通信】No.6

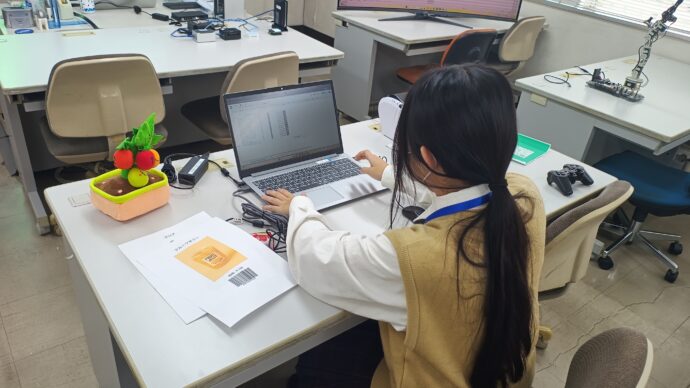

2025年8月23日(土)にオープンキャンパスを実施しました。

オンライン決済の基礎を学ぼう!

カギセンオリジナルのプログラムで作った仮想の銀行「パイ銀」・レジ(会計窓口)「パイレジ」・電子マネー「パイペイ」を使って、インターネット上で行う支払い手続きについての仕組みを学びました。

体験内容

実習装置

1. オンライン決済の概要を学びました。

2. パイ銀に1000万円の口座を開設しました!

3. バーコードを読み取って、パイレジでお買い物を体験しました。

4. 商品登録

商品の情報をデータベースに登録しました。

5. 口座管理

自分の口座の残金確認、振込、現金預入の処理を行いました。

DX学科では金融プログラミングも学習します。

(注)準備金制度:実際の銀行では、銀預金者がいつでも現金を引き出せるように、一定割合の現金を準備しておく必要があります。

まとめ

短い時間でしたが、以下について楽しく体験しながら学ぶことができました。

- オンライン決済

- 主な決済方法

- 安全な通信と情報保護

参加された生徒さんの集中力と理解力が高く、準備していた教材が足りないくらい短時間で作業が終わりました。パイレジに1か所バグ(不良)がありましたが、最後まで積極性を失わず、自ら進んで作業をされる生徒さんがとても素晴らしかったです。ご参加ありがとうございました。

DX学科 岡本茂樹

- コメント: 0

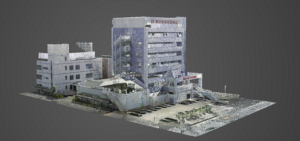

カギセンを3Dモデル化!?

- 2025-08-27 (水)

- 測量環境工学科

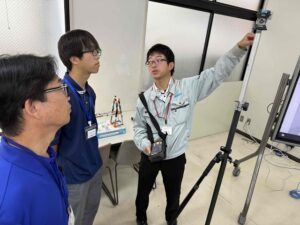

測量環境工学科の茗荷です。

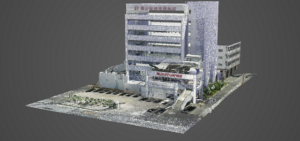

以前、出前授業をして頂いた株式会社児島技研様に3Dレーザースキャナーでカギセンの校舎のデータを取得して頂き、3Dモデルを作成してもらいました。

出前授業をして頂いた時のブログはこちらになります。

岡山科学技術専門学校 学科ブログ百聞は一見に如かず~株式会社児島技研 出前授業~

実際の3Dレーザースキャナーによるデータ取得の様子になります。

3Dレーザースキャナーはレーザー光を発射し、たくさんの”点”を取得します。この”点”には、3次元位置(縦、横、高さ)や色などといったデータがあります。この”点”の集まりを点群といい、点群により対象物の3Dモデルを作成します。

そして、作成して頂いた3Dモデルがこちらになります。

このようにカギセンの校舎が3Dモデルとして再現されています。

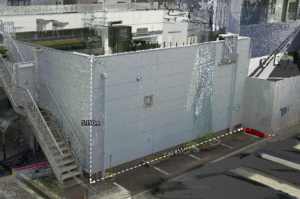

また、この3Dモデルは測定をすることができます。

一部を測定した様子になります。

3Dモデルだと、これだけで3次元位置(縦、横、高さ)を測定することができます。

株式会社児島技研様、この度は大変貴重なデータを取得・解析・3Dモデルの作成をして頂き、ありがとうございました。

- コメント: 0

【DX学科 通信】第三弾 LineでITパスポート試験練習はじめました!

- 2025-08-26 (火)

- DX学科

IT❤ポートDX

隙間時間でスキルアップ

まずはLineお友達登録から

DX学科 岡本茂樹

- コメント: 0

夏休みも終盤、宿題が気になるところですね

- 2025-08-25 (月)

- ICTライセンス学科

こんにちは、ICTライセンス学科の法華です。

夏休みも終盤ですが、宿題の進み具合はいかがでしょうか。

お子さんをお持ちのご家族に「子どもは夏休みの宿題いつ終わらせた?」というアンケート調査を株式会社NEXERと青山ラジュボークリニックが行っています。

結果は以下のようになっています。

1週間以内:8.6%

前半:25.4%

後半:42.2%

最終日あたり:17.8%

終わらない:5.9%

後半に頑張るお子さんが多いですね。気持ちはよく分かります。

最近では宿題のやり方も変化してきているようで、ニフティキッズが「勉強や宿題でAIを使ったことはある?」というアンケート調査を行っています。

結果は39.7%が、宿題でAIを使ったことが「ある」と回答しているとのこと。

数学の問題を解いてもらったり、作文を書いてもらったりと活用しているそうです。

昔は「宿題代行業者」というのもありましたが、今やAIを活用して宿題をこなす時代です。

すべてAIに任せるのではなく、あくまで宿題のサポートとして活用してほしいですよね。

- コメント: 0

DX学科 OPEN CAMPUS 通信#5

- 2025-08-23 (土)

- DX学科

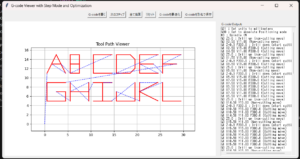

【オープンキャンパス通信】No.5

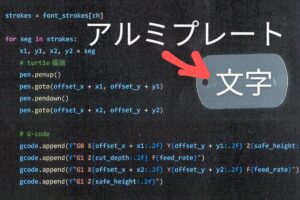

2025年8月2日(土)は、7月26日(土)に引き続きスペシャルオープンキャンパスを実施しました。ご参加ありがとうございました。オープンキャンパス通信No.4に続き、素晴らしい生徒さんのオリジナルネームプレートができましたので、報告します。

体験内容

1.機械を動かすプログラムについて勉強しました

⚙️ G-codeとは何か?

G-codeは、機械に対して「どこに」「どの速さで」「どんな動作をするか」を指示する命令の集合です。

🔧 G-codeの特徴

- シンプルで強力:直感的な座標指定と動作命令で構成されている

- 互換性が高い:多くの機械がG-codeをベースに動作

- 手書きも可能:熟練者はCADなしでも手書きでプログラム可能

2.G-codeを生成するアプリでデザインしました

まとめ

短い時間でしたが

- CNDフライス盤

- g-codeのプログラミング

- Pythonのプログラミング

- 機械の動かし方

の基本について、楽しく体験しながら学ぶことができました。 文字の間隔を読みやすいように調整されて、丁寧なプログラミングをされる生徒さんがとても素晴らしかったです。 ご参加ありがとうございました。

DX学科 岡本茂樹

- コメント: 0

オープンキャンパスで最新機器を体験!

- 2025-08-22 (金)

- 測量環境工学科

測量環境工学科の茗荷です。

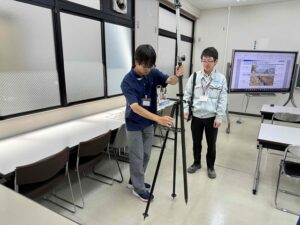

8/2(土)に年1回の特別なオープンキャンパスを実施しました。

今回は3年前の卒業生に来ていただきました。

実際に仕事で使用している最新機器を持ってきてもらい、参加者に体験していただきました。

まずは、学校の測量機器の説明をしてもらい、その器機と最新機器の違いを体験を通して説明してもらいました。

その後、実際に最新機器の体験をしました。

従来の方法だと、1人が器械を覗き、もう1人が専用の道具を持って移動し、観測を行います。

この最新機器だと、専用の道具とタブレットを持って移動すると、測量機器が自動で動き、専用の道具を追尾してくれるので、1人で観測ができるという便利な器機です。

参加者の高校生は楽しそうに体験していました。

今回のオープンキャンパスは特別ということで、普段のオープンキャンパスでは体験できない内容でした。

通常のオープンキャンパスでは、従来の方法で教室内の地図を作製したり、様々な高さを計測したり、写真を撮影して3D模型を作製したりする体験ができます。

是非、遊びに来てください。

- コメント: 0

DX学科 OPEN CAMPUS 通信#4

- 2025-08-21 (木)

- DX学科

【オープンキャンパス通信】No.4

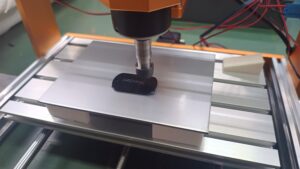

2025年7月26日(土)にスペシャルオープンキャンパスで、機械を動かすプログラムを作って、オリジナルネームプレートを作りました!

体験内容

1.機械を動かすプログラム(G-code)って何かを学びました

G-codeは、機械に対して「どこに」「どの速さで」「どんな動作をするか」を指示する命令の集合です。一部を紹介します。

| コード | 意味 | 例 |

|---|---|---|

| G0 | 非切削の高速移動 | G0 X10 Y20 |

| G1 | 切削を伴う直線移動 | G1 X30 Y40 F300 |

2.ネームプレートのデザインをしました!

DX学科オリジナルアプリを使ってプレートに刻むデザインをしました。

3.アルミを削ってデザインを刻みました!

工作機械が置いてある部屋へ移動して、実際にアルミの板を加工しました。

素晴らしいアルミネームプレートが完成しました!作品はご本人様に掲載許可をもらっていないので、想像にお任せいたします。( ´艸`)かっこよかったですよ!

まとめ

短い時間でしたが

- CNCフライス盤

- g-codeのプログラミング

- 機械の動かし方

の基本について、楽しく体験しながら学ぶことができました。

機械が少し不調なこともあり、凝ったネームプレートにはできませんでしたが、プログラムを非常に読みやすく文字の間隔を調整されて、丁寧な作業をされる生徒さんがとても素晴らしかったです。

ご参加ありがとうございました。

DX学科 岡本茂樹

- コメント: 0

舞台機構調整技能士3級に挑戦!!

- 2025-08-19 (火)

- 映像音響学科

映像音響学科の難波です。毎日、暑い日が続いていて生活するだけで汗をかいてしまいます…💦

皆さまには、くれぐれも体調には気をつけて、夏を楽しんで頂きたいと思っております✨

そんな中、映像音響学科では、1・2年生合わせて45名近くの学生が舞台機構調整技能士3級に挑戦しました!!🎧

舞台機構調整技能士とは、その名の通り、舞台に設置されている様々な機構を適切に扱うための資格となっています。

舞台で働く上で、大きな力を発揮する資格の一つですね🎶

7月13日(日)にすでに学科試験を終えており、今回は、ヒアリング試験と作業試験の本試験が7月28日(月)と29日(火)の2日間にわたり実施されました!!

ちなみに舞台機構調整技能士は、以下の3種の試験が行われます。

・学科試験・・・舞台にまつわる記述式の試験

・判断等試験・・・楽器や音質の違い、音楽などについて聴き分けをするヒアリング試験(耳で判断する試験)

・作業試験・・・実際に音響のシステムを構築し、オペレートする実技試験

入学から約3ヵ月と少し、夏休みに入ってからも補講を繰り返し、合格に向けて対策を頑張ってきました!

学生たちは緊張しつつも、今までの成果を上げるべく、真剣な面持ちで試験に臨みました!!!💪✨

2日間を終え、全体としては大きな問題もなく、あとは結果を待つのみです✨

また、改めて試験の結果について良いご報告ができればと思っています♬

最後まで読んで頂きありがとうございました!!

- コメント: 0

Home > アーカイブ > 2025-08